遠古地球上曾巨蟲橫行,蜻蜓都有老鷹那麼大,那遠古蚊子有多大?

在遙遠的過去,昆蟲的體型並不像我們現在看到的這麼小,實際上,遠古地球上曾巨蟲橫行,其中最具代表性的就是生活在石炭紀的「巨脈蜻蜓」。

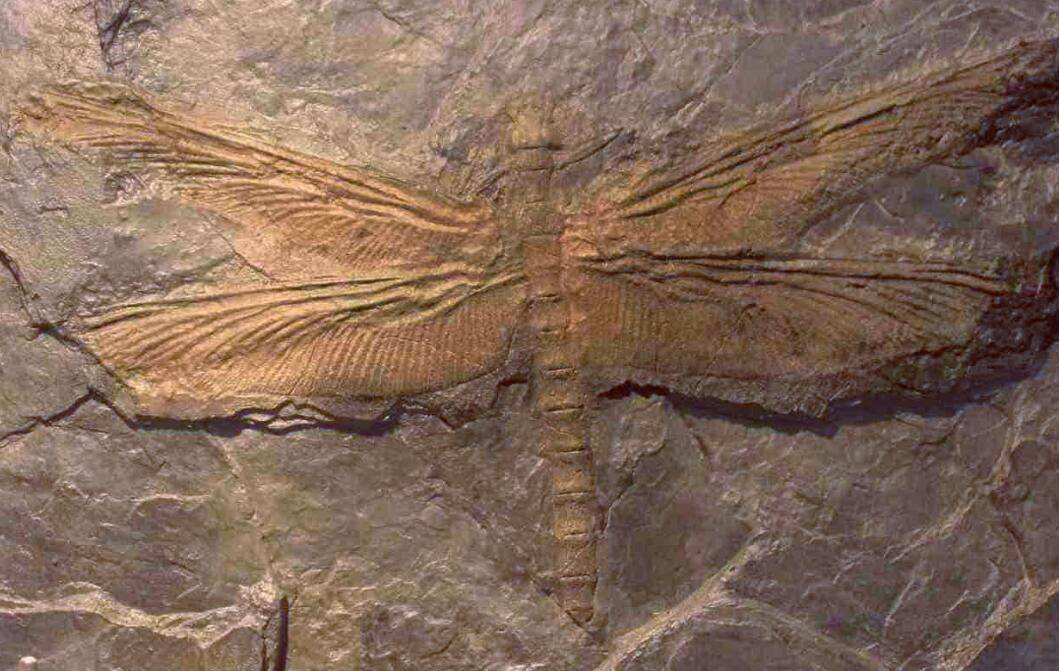

早在1880年,科學家就發現了這種蜻蜓的化石,化石證據表明,它們是一種巨大的飛行昆蟲,其翼展可以高達75厘米,堪比現代地球上的老鷹。

與現在我們所能看到的蜻蜓一樣,「巨脈蜻蜓」也是一種肉食性的昆蟲,它們是那時的「空中霸主」,主要以比它體型更小的動物為食,例如昆蟲或者一些體型較小的早期兩棲類動物。

正如我們所知,蚊子也是一種昆蟲,那遠古蚊子有多大呢?對於這個問題,或許我們可以認為,既然遠古的蜻蜓都有老鷹那麼大,那遠古蚊子的體型也應該很大,至少比現代蚊子大得多(比如說像下圖這樣)。

然而實際情況卻並非如此,就目前的情況來看,已知最古老的蚊子化石,是在形成於大約1.3億年前的琥珀中發現的,科學家發現,那個時候的蚊子就已經具備了刺穿式的口器,這表明它們很可能已經開始吸食動物的血液,而它們的體型,則與現代的蚊子相差無幾。

(已知最古老的蚊子化石,由中國科學院南京地質古生物研究所科研團隊發現)

實際上,科學家已經發現了不少遠古蚊子的化石,這些化石證據都表明,蚊子在遠古時期的體型都是這樣的,也就是說,遠古的蚊子並沒有我們想像中的那麼大,為什麼會這樣呢?答案就是,蚊子沒有趕上昆蟲的「美好時光」。

石炭紀時期的昆蟲之所以體型巨大,有一個重要的原因就是,那時地球大氣中的氧氣濃度很高,空氣中含氧量可以高達35%左右。

簡單來講就是,昆蟲的呼吸依賴於散布在其身體內部一系列氣管和微氣管,它們會通過分布在身體表面的「氣孔」從外界獲取氧氣。

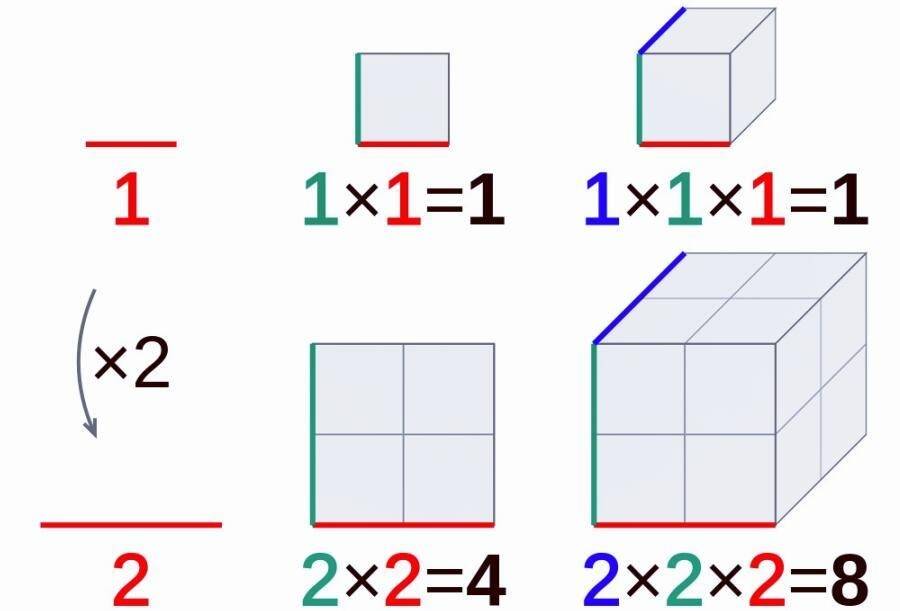

根據「平方-立方定律」,在一個物體的線性尺寸(如長、寬、高、半徑等)持續增加的過程中,它的表面積會按照尺寸的平方增加,體積會按照尺寸的立方增加。

所以對於昆蟲來講,隨著體型的增大,其獲取氧氣的效率就會降低,比如說如果它們的體型增加到原本的8倍,那它們的「氣孔」的面積卻只會增加4倍。而獲取氧氣的效率降低了,就需要更高的氧氣濃度,因此只有在高濃度的氧氣環境中,昆蟲的體型才可以向大型化的方向演化。

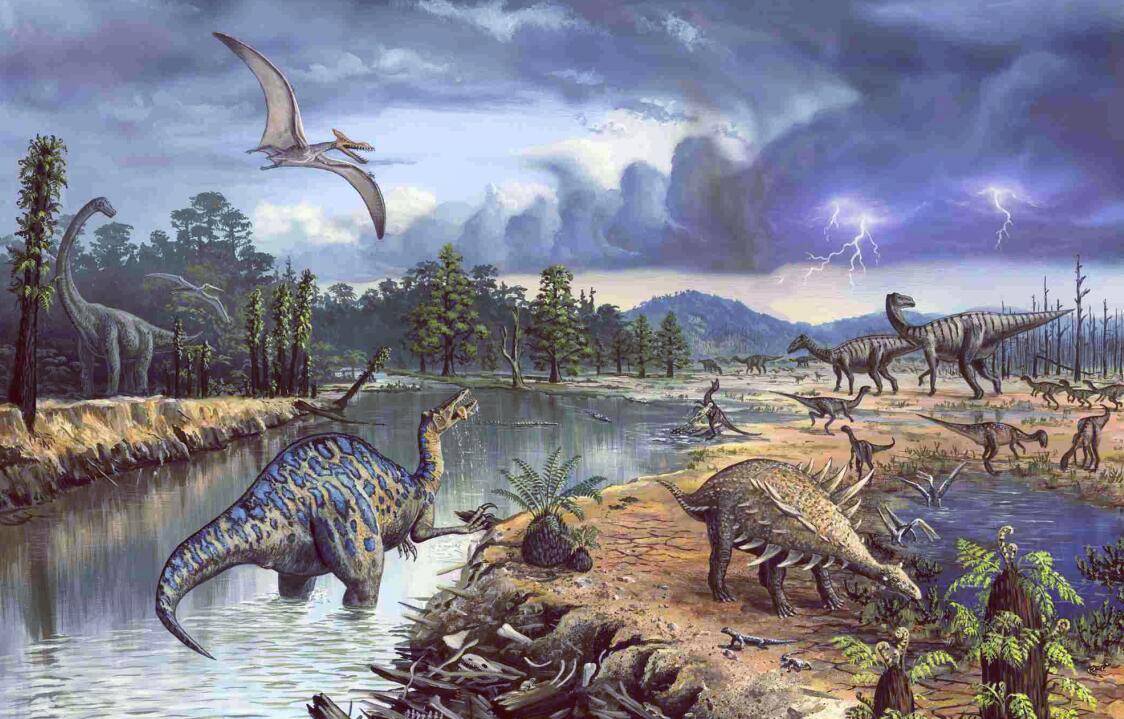

除了氧氣含量之外,還有一個重要的原因,那就是:在石炭紀時期,地球陸地上幾乎不存在昆蟲的競爭者。

研究表明,地球陸地上的動物,其實都是起源於海洋,而最早登上地球陸地的動物,則是節肢動物,作為節肢動物中的傑出物種,昆蟲在很長一段時間內,都是地球陸地上的主要動物,在沒有競爭者的環境中,它們自然而然地就會向大型化的方向演化。

正是上述兩個原因,造就了昆蟲的「美好時光」,然而「美好時光」終究是會過去的,隨著時間的流逝,地球上的自然環境也在漸漸地發生變化,在石炭紀之後,地球大氣中的氧氣濃度就在整體上處於一種持續下降的趨勢,而脊椎動物的崛起,更是對昆蟲形成了巨大的威脅。

相對於昆蟲而言,脊椎動物有一個巨大的優勢——神經信號的傳導速度,這是因為脊椎動物神經細胞的軸突外圍有一層被稱為「髓鞘」的絕緣膜,這大幅提升了神經信號的傳導速度。

通常來講,脊椎動物神經信號的傳導速度可以達到每秒100米,而昆蟲卻只能達到每秒3米左右。這就意味著,在體型較大的情況下,昆蟲根本就無法與脊椎動物抗衡,通俗來講就是,與脊椎動物相比,它們的反應太慢了。

所以在石炭紀之後,昆蟲就一直在向小型化的方向演化,而那些體型龐大的昆蟲,則逐漸退出了地球生命演化史的舞台,比如說那些體型堪比老鷹的「巨脈蜻蜓」,早在大約2.51億前的二疊紀就已經滅絕了。

正如前文所言,已知最古老的蚊子化石形成於大約1.3億年前,根據地質年代的劃分,那個時候其實已經是白堊紀了。

當然了,蚊子不可能會憑空出現在地球上,它們也有一個演化的過程,不過根據分子生物學層面的推測,蚊子的「真系祖先」,最早也只能追溯到1.7億年前的侏羅紀,而在那個時候的昆蟲,早就已經小型化了,畢竟侏羅紀時期地球大氣的氧氣含量已降至26%左右,並且以恐龍為代表的脊椎動物早已在地球陸地上橫行。

也就是說,在遠古地球上巨蟲橫行的時期,蚊子並沒有出現,而當它們出現在地球上的時候,昆蟲的「美好時光」卻早已遠去,這就意味著,在它們演化的早期階段,其體型就已經很小了,並且在接下來的漫長時間裡,它們也沒有機會向大型化的方向演化,也正因為如此,遠古的蚊子才會沒有我們想像中的那麼大,它們的體型與現代的蚊子相差無幾。