「感謝奔馳,讓騰勢自誕生起,就帶著豪華的底色和基因。」

就在今年的騰勢汽車科技日上,比亞迪董事長王傳福罕見地表達了對梅賽德斯-奔馳的深切感謝,並坦言,「騰勢是站在巨人肩膀上的品牌。」

一個月後,據企查查披露的股權信息顯示,騰勢汽車在9月15日完成了股權變更,梅賽德斯-奔馳(中國)出讓了剩下的10%股權,退出股東之列,而比亞迪成為了騰勢汽車的100%全資控股方。

換言之,比亞迪和奔馳結束了長達14年的造車合作關,,騰勢汽車從合資車企變為自主品牌車企。

可以說,奔馳的退出從某種程度上是市場策略調整的結果。隨著比亞迪在電動車領域的技術積累和市場布局日益完善,騰勢汽車有望憑藉自身能力繼續保持其在高端電動車市場的競爭力。

但這也直接反映了中國汽車市場日益增長的自主創新能力,以及國內外汽車企業在市場競爭中的動態調整。

此次騰勢汽車開始由比亞迪全資持股就是證明之一。

從「生不逢時」到「浴火重生」

作為含著金湯匙長大的騰勢其實起點非一般的高,2010年3月,在比亞迪和梅賽德斯—奔馳母公司戴姆勒簽署合作備忘錄,在正式成立公司後,比亞迪與奔馳分別持股50%成立騰勢汽車。

為了打造中國品牌高端電動車,雙方拿出了各自的看家本領。其中比亞迪負責電池和驅動技術,奔馳負責整車技術。換言之,比亞迪可以學到奔馳的經驗和造車理念,奔馳則可以借勢比亞迪的新能源技術。

而在騰勢汽車成立後,股東雙方也主打「富養」方針,通過不斷地增資,從最初註冊資本只有20多億,2020年時騰勢汽車已經達到了57.6億。

然而,受制於當時新能源市場環境,縱有比亞迪和戴姆勒的強強聯手,騰勢汽車並沒有在銷量上取得好的表現。

乘聯會數據顯示,2015年-2018年,騰勢汽車的銷量分別為2,800輛、2,287輛、4,713輛、1,974輛,即使有騰勢300以及騰勢400、騰勢500等產品出現,但四年時間累計銷量僅為11,774輛。

2019年,戴姆勒宣布由北京奔馳銷售公司接手騰勢汽車部分業務。除產品研發與製造,騰勢汽車的銷售、服務、營銷及傳播、網絡建設等業務均併入奔馳銷售公司旗下。隨後,騰勢汽車推出了全新車型——騰勢X,分為純電版與混動版。

雖然產品有所革新,但依然未能扭轉局面,年銷量甚至未能突破5,000輛,騰勢汽車的發展勢頭再度遇到瓶頸。

銷量不濟也讓騰勢汽車一直處於虧損狀態。據比亞迪財報數據顯示,2016年至2021年,騰勢分別虧損了13億元、4.8億元、8.9億元、11.5億元、4.2億元、2.4億元,6年累計虧損超過40億元。

持續看不到希望,也讓戴姆勒從戰略投資轉向協助支持,徹底轉為幕后角色。2021年12月,比亞迪與戴姆勒簽署了調整騰勢架構的股權轉讓協議,轉讓完成後,比亞迪所持騰勢汽車股權從50%上升到90%,全面主導騰勢汽車的發展。

「比亞迪將以最好的新能源動力和智能化技術注入騰勢。」

由於奔馳的一步步退出,故事也迎來了轉折點,獨自挑起大梁後的比亞迪讓騰勢逐漸改變了頹勢。而從合資品牌轉變為全資的自主品牌,也意味著騰勢汽車將擁有更高的決策自由度和品牌獨立性,能夠更靈活地根據市場需求調整戰略和產品線。

就在轉讓股權之後,比亞迪推出了新股比下的首款車型——騰勢D9,它的上市不僅改變了MPV細分市場別克GL8一家獨大的局面,甚至憑藉2023年累計銷量11.2萬輛的好成績,登頂MPV市場銷冠寶座。

隨著比亞迪在新能源汽車領域不斷突破技術壁壘,也開始對騰勢汽車起到正向作用。除D9、N7、N8三款車型之外,不久前開啟預售的騰勢Z9GT與騰勢Z9,還首發搭載比亞迪全新「易三方」專屬技術。

此前王傳福曾表示,騰勢汽車連接了比亞迪旗下的各大品牌。向下,騰勢汽車整合了王朝網、海洋網和方程豹的資源;向上,騰勢汽車為高端品牌仰望提供了堅實的基礎。

如果說十年前,騰勢汽車對於比亞迪來說存在的意義是希望藉助奔馳在技術以及品牌方面的加持,踮腳觸及更高端的市場。那麼十年後,隨著外方技術護城河的消失,中國車企已經開始進行到反向技術輸出的階段。

按照規劃,騰勢汽車股權調整將在今年內完成。但未來,騰勢汽車不排除在其它版塊與奔馳再次開展合作。

「三十年河東,三十年河西」

可以說,殘酷的市場形勢讓中外資車企雙方交換了位置。

除了這次比亞迪全資持股騰勢汽車外,中國汽車市場的合資模式已經發生了翻天覆地的改變。

過去是外資車企出品牌、技術、設備乃至部分零部件,中方車企出土地、資金、人力資源等,現在幾乎成了中方車企出品牌和技術,外資車企投入資金。

去年10月,Stellantis集團和零跑汽車共同宣布達成全球戰略合作夥伴關係;今年5月,雙方合資公司零跑國際正式成立,成為中國汽車行業首個反向合資公司。根據合作協議,該合資公司獨家擁有向大中華地區以外的全球其他市場開展零跑汽車的出口和銷售業務及獨家擁有在當地製造零跑汽車的權利。

這被業界認為是「打不過就加入」的典型案例。

與過去中國車企「用市場換技術」的合資時代相比,這種合作模式也開啟了一個「以技術換市場」的合資新時代。

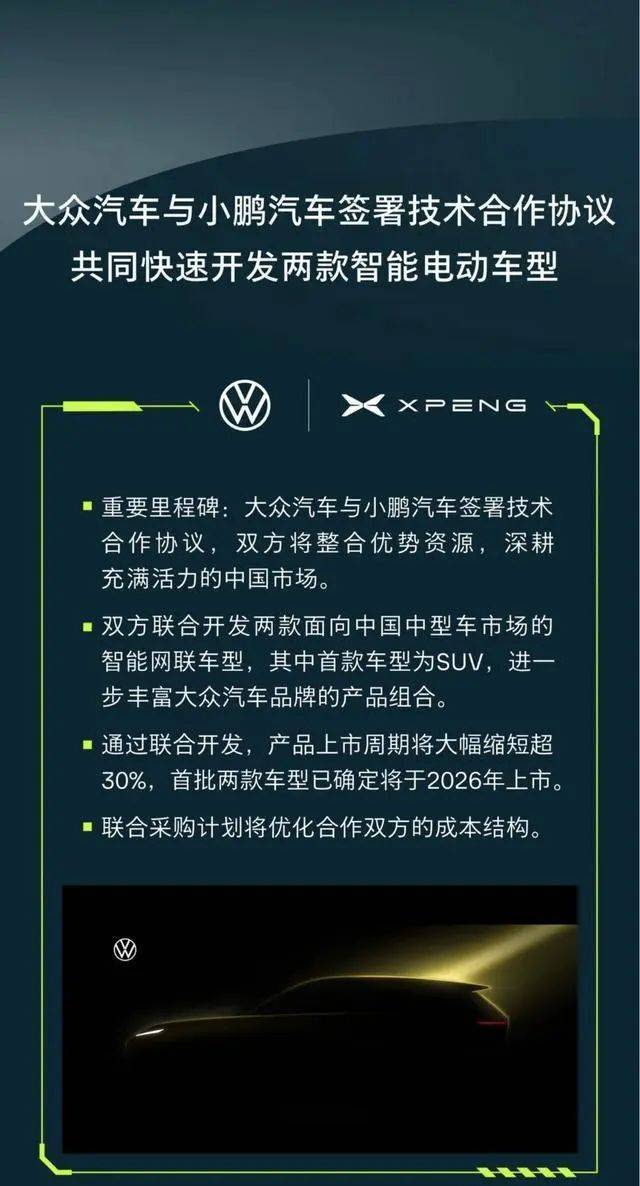

通過出資入股合作的還有大眾汽車集團與小鵬汽車,根據雙方此前達成的協議,大眾汽車集團將向小鵬汽車增資約7億美元(約50億元人民幣),以每ADS(美國存托股份)15美元的價格收購小鵬汽車約4.99%的股權。交易完成後,大眾汽車集團將獲得1個小鵬汽車董事會觀察員席位。

不過目前外資推進反向合資的主要目的仍然是在造車技術層面有所補強,但更重要的則是他們的合作都「拋棄了」原有的「老合資」時代的方式。

眾所周知,合資車企由於存在著等比股權結構,就決定了在決策層面存在兩套系統,對於產品和戰略的決策,往往會出現兩種聲音,甚至遇到問題時會互相指責,而不是第一時間解決問題。

所以就目前來看,小鵬和大眾、零跑和Stellantis集團都意識到這些問題。

按照Stellantis集團CEO唐唯實的介紹,Stellantis集團雖然是零跑的股東,而且在合資公司中也占有51%的股權,但其角色更像是一個支持者,會在決策時給出建議和角度,以便達到最好的決策過程,同時也會用Stellantis集團海外市場的規模和影響力,支持零跑的快速發展。

所以,無論是小鵬和大眾,還是零跑和Stellantis集團的合作,實際小鵬和零跑運作上還是占主導地位的,外方只是在董事會層面介入,這種合作方式,與共同決策、共同定義、等股權比例的傳統合資模式,是不太相同的。小鵬和大眾的合作還有一部分只是技術分享合作,這和完整的合資公司也是完全不一樣的。

在這種合作態勢下,毫無疑問,當整個汽車行業站在全新的起跑線上,中國汽車已經有了與外資車企站在同一起跑線的機會。

相反,外資車企在中國市場的本土化進程也進入了一個新的階段,不僅僅以技術引進為主,是要從根本上重構體系。

例如奔馳在上海成立的研發中心已經投入使用,也將進一步擴大在中國研發布局。上海研發中心將聚焦智能互聯、自動駕駛、軟體及硬體開發和大數據等領域,旨在進一步提高梅賽德斯—奔馳在軟體和硬體領域的研發能力。而早在2021年10月,為聚焦中國客戶需求,加速包括電動車在內的全新車型的本土化,全新戴姆勒中國技術研發中心就已宣告正式在北京啟用。

去年底,為持續提升在華研發能力,奧迪中國研發中心也進行了全面升級。此外,奧迪中國研發團隊也是重點聚焦智能座艙、品牌前瞻的用戶介面、數字互聯服務、奧迪專屬的全新電子架構功能,以及先進的駕駛輔助系統等研發工作,加速面向中國市場的技術創新。

「這些合作,都展現出西方先進汽車製造商們,正在認可並需求中國的電動汽車技術,就像中國汽車製造商曾經需要西方內燃機技術一樣。」《華爾街日報》如此報道。

顯而易見,在全新的競爭法則下,中國車企和國外車企似乎調換了位置。過去的合資是中國車企想用市場換「技術」,可現在國外車企巨頭與中國車企「牽手」,已經變成了為補齊自身在智能化領域的短板。

位置的變化,僅僅是一個開始。

註:圖片部分來源網絡,如有侵權,聯繫刪除。