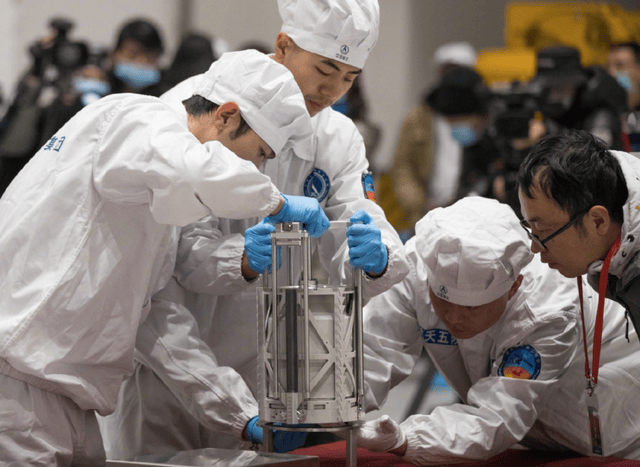

自打「嫦娥六號」任務圓滿成功,實現世界首次月球背面採樣返回,帶回月背樣品1935.3克,並轉交給中國科學院,國際媒體對此給予了高度關注。

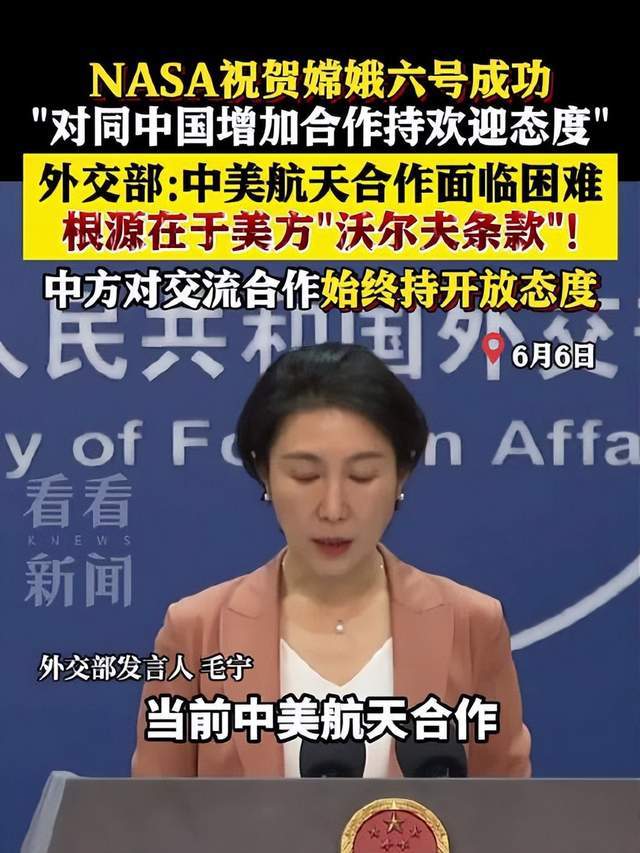

6月26日,嫦娥六號採集回來的樣品剛開箱並進行稱重,第二天的國務院新聞發布會上,法新社記者就提問美國科學家是否會參與研究「嫦娥六號」採回的月壤樣本。

對此,中方相關部門官員是這樣回答的:

「中國航天的成就是中國人憑藉中國人的努力和我們中國人的智慧來實現的,美國的「沃爾夫條款」阻礙了中國和美國的正常航天交流,如果美方真的希望能跟中國開展正常的航天交流,我覺得他們應當採取切實的措施來清除這些障礙」。

很顯然,中方的意思已經非常明顯了,就是告訴美國,不是我不給你,是你自己斷了自己的後路好吧?

有些網友可能會說,之前美國就曾經送給中國月球土壤,難道不應該禮尚往來嗎?那麼,中國辛辛苦苦採回來的月球背面土壤樣品,到底應不應該分給美國呢?

有誰挖過月壤

上世紀60-70年代,二戰後迅速發展成兩極的美國和蘇聯展開了一場曠日持久的「太空競賽」,競賽的內容涉及航天領域的各個方面,包括發射人造衛星、發射月球及行星探測器以及開展載人航天活動。

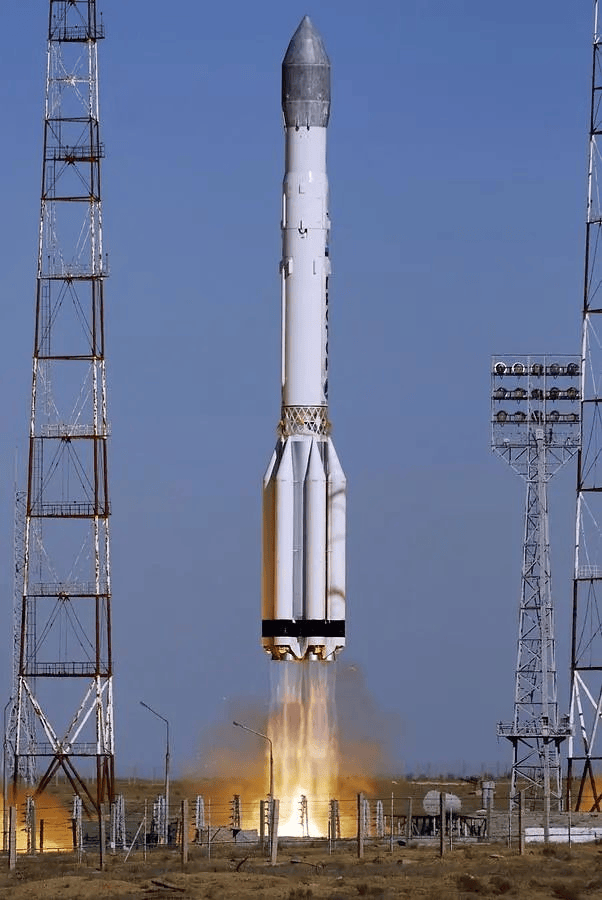

蘇聯質子-K號運載火箭發射

「太空競賽」客觀上推動了航天技術向縱深方向發展,而探索距地球38萬千米之外的地球唯一的衛星——月球,就是兩國競賽的一個重要領域。

1969年6月,正當美國緊鑼密鼓地準備實施「阿波羅11號」登月任務時,蘇聯為了搶在美國之前先行取得月球土壤樣品,於1969年6月14日發射了第一顆自動月球採樣飛行器,內部編號E-8-5No.402。

但由於火箭上面級發動機未能點火,探測器未能離開地球,一個月後,不甘心的蘇聯再次發射了月球採樣飛行器——月球15號,它雖然到達了月球附近,但在下降過程中發生故障,直接撞上月面,採樣任務再次失敗。

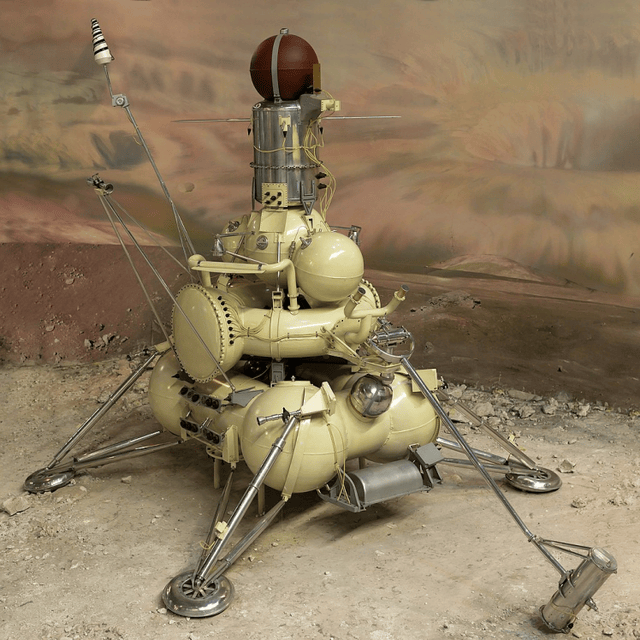

月球15號

直到1970年9月12日,蘇聯第六次嘗試發射採樣探測器——月球16號,才首次取得成功, 它終於到達月球並取回101克月球土壤樣品。

月球16號採樣探測器

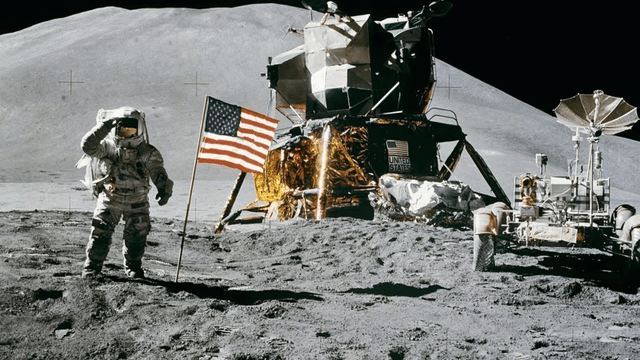

而美國則早在1969年7月,就已經讓阿波羅11號飛船在月球成功著陸,兩位太空人通過人工採集的方式將22千克月壤帶回了地球。

此後,隨著經驗的累計和挖掘設備的不斷創新,阿波羅12號、14號、15號、16號、17號任務所採集到的月球土壤數量成倍數增長。

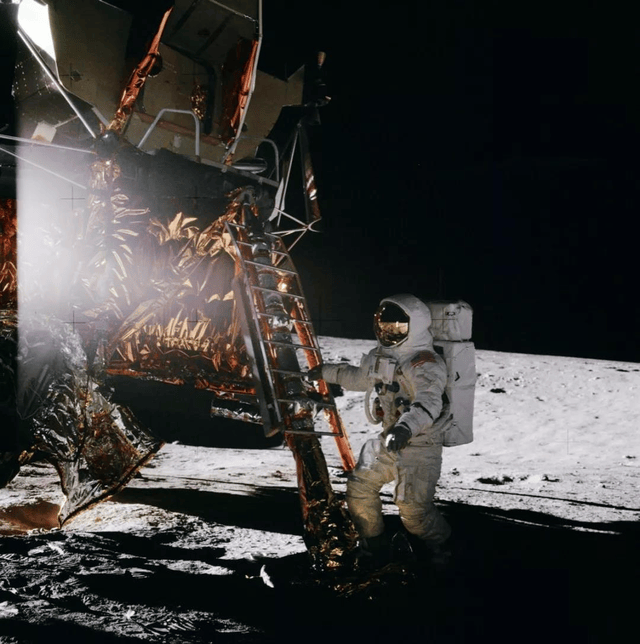

「阿波羅12號」月球軌道艙飛行員艾倫·賓登陸月球

其中,「阿波羅17號」任務,總共採集月球土壤樣本111千克700餘個樣本,占美國曆次總收集重量的近三分之一,他們甚至還採集到了一根3米長的岩芯。

不過,蘇聯的月球16號仍然是蘇聯深空探測活動的重要里程碑事件,因為它開創了無人採集月壤模式的先河,成為了人類首個在月球上自動採樣並返回地球的探測器。

後來在1971-1976年,蘇聯又發射了5個月球採樣探測器執行月球自動採樣任務,但只有2次取得成功。

一次是1972年2月14日發射的月球20號探測器,在月球軟著陸成功,共採集月球樣品55克。

另一次是1976年8月9日發射的月球24號,在此前未曾涉足的月球危海區域降落,成功採集了月球表面深度為2米的樣品,共計170克。

而在此後的44年內,再無國家採集月球土壤,直至2020年中國的嫦娥五號順利完成任務。為什麼航天大國這麼鍾情採集月壤呢?

月壤里有啥好東西

我們知道,月球表面幾乎完全被月壤所覆蓋,在著陸器抵達月球表面探測時,月壤表面會揚起的月塵,覆蓋在各種傳感器表面,並填充在機構縫隙,直接對任務構成安全威脅。

而且月表重力僅是地球重力的1/6,在太空風化作用下,月壤顆粒的電磁性也發生了改變,粘附力非常強,太空人出艙作業時,全身極易粘滿月壤顆粒,別看這些月壤顆粒極細極小,但非常銳利,對太空人威脅巨大。

太空衣上粘滿月塵的阿波羅太空人

所以,人類要想探月,甚至以後建立月球基地、利用月球,就必然要首先把月壤弄明白,這是基礎中的基礎。

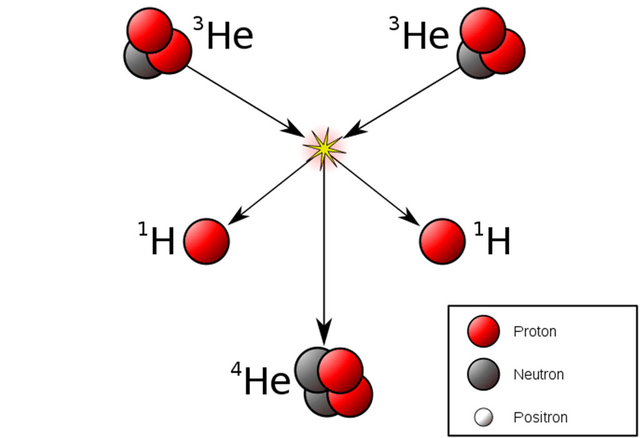

再者說,月壤本身就是一種寶貴的資源。月球上有大量地球上稀缺的氦-3,這是1985年科學家們通過對「阿波羅」帶回的月球岩土樣品分析證實的。

氦-3作為氦的同位素,是一種可控核聚變的燃料,其核聚變產生的能量是開採所需能量的250倍,是鈾-235核裂變反應的12.5倍。

100噸氦-3核聚變產生的能量即可供應全球使用1年,且氦-3核聚變過程無中子二次輻射危險,更加清潔和可控。

將兩個氦3原子融合在一起會產生大量的能量

另外,氦-3是獲得極低溫環境的關鍵製冷劑,是超導、量子計算、拓撲絕緣體等前沿研究領域的必需物質。

然而,地球上氦元素主要是放射性元素鈾、釷衰變產生的氦-4,氦-3儲量只有0.5噸左右,根本無法滿足現有需求,而月球上的氦-3卻儲量驚人,這是因為氦-3是太陽風的重要成分,地球的磁場保護了地球,但同時也擋掉了氦-3,月球並沒有地球這樣的磁場,所以常年受太陽風的輻照,儲存了大量氦-3。

面對月壤中的巨量氦-3,從20世紀末開始,科技界就已經掀起了月球「淘金熱」,但是如原位、高效開採氦-3一直是技術難題。

以往研究認為,氦-3溶解在月壤顆粒中,提取氦-3受擴散速率限制,需要700℃以上的高溫,不但耗能較高,而且速度慢,不利於在月球上原位開採。

但是中國的研究人員通過對嫦娥五號帶回的月壤進行分析發現,月壤中鈦鐵礦顆粒表面都存在一層非晶玻璃,在玻璃層中可以觀測到大量直徑大約為5-25納米的氦氣泡,且大部分氣泡都位於玻璃層與晶體的介面附近,而在顆粒內部晶體中,基本沒有氦氣泡。

研究人員據此認為,這些氦原子首先由太陽風注入鈦鐵礦晶格中,之後在晶格的溝道擴散效應下,氦會逐漸釋放出來。而表層玻璃具有原子無序堆積結構,限制了氦原子的釋放,氦原子被捕獲並逐漸儲存起來,形成了氣泡。

這也就意味著,如果人們把表層玻璃敲碎,就可以在常溫下提取以氣泡形式儲存的氦-3,而且鈦鐵礦具有弱磁性,通過磁篩選就可以把它與其他月壤顆粒分開,便於在月球上原位開採。

通過對嫦娥五號月壤樣品進行階段升溫提取氦-3的方式,中國的研究人員最終確立了月壤氦-3的最佳萃取溫度參數,這些關鍵數據為我國今後月球氦-3資源總量估算,以及氦-3資源的勘探開發提供了基礎支撐。

此外,月壤還具有極高的科研價值。由於月壤一直受到太陽的輻射,完整的月壤剖面記錄了長達30多億年的太陽輻射歷史和注入的太陽物質,由此就可以提取、並分析太陽的樣品。

除了太陽風之外,月球還一直被地球風吹著,通過比較月球正面和背面的月壤,可以研究30多億年前地球大氣的組成和地球磁場。

而且月壤是月球表面的岩石,它們攜帶了大量有關月球形成演化的重要信息,像美國研究人員通過對阿波羅11號任務帶回來月面土壤樣品分析,發現月面上土壤由微小的桔紅色玻璃形式顆粒構成,這些富含鋁、硫和鋅的顆粒,是在月殼部分融化過程中,在月面下約300千米深處形成,後因火山活動而噴出到月面。

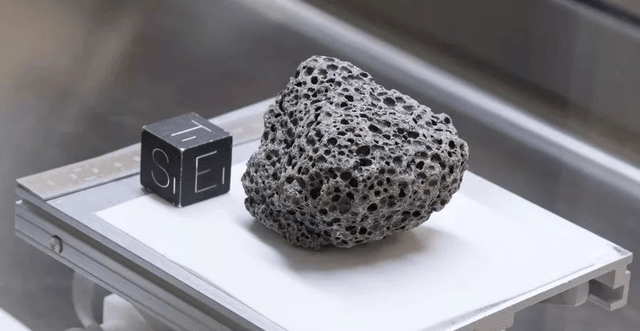

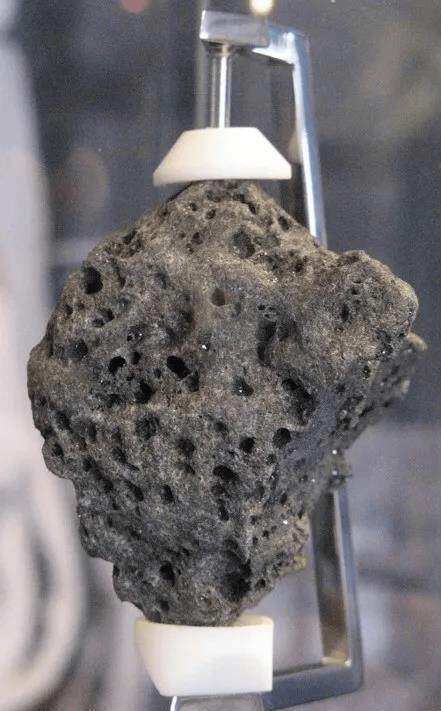

阿波羅11號任務帶回來的古老的月球玄武岩

而航天員在月球上鑽取了3米深的月球岩芯,發現土壤多達57層,還測量了月球內部發出的熱流,從而結束了100多年來關於月球是冷還是熱的爭論。

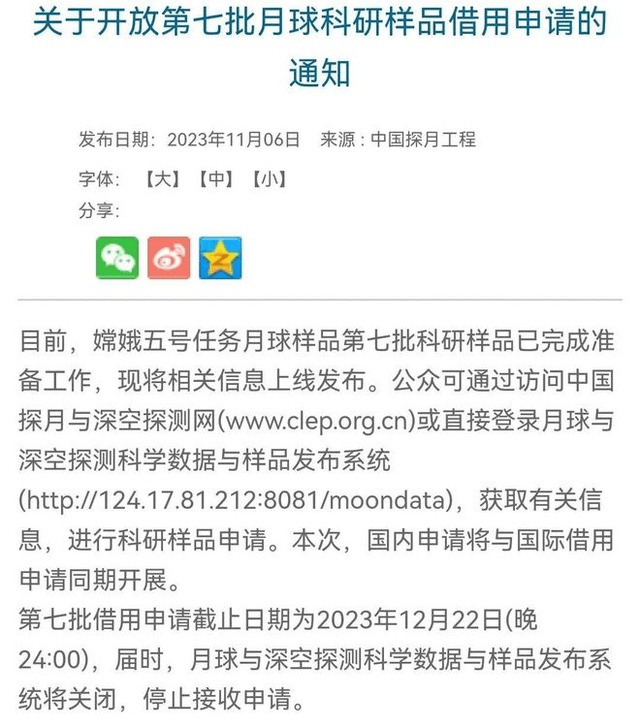

後來,我國嫦娥五號帶回的月壤中,有85.48克被發放給了國內131個研究團隊,目前共產出105篇科技論文。

我國研究團隊測定嫦娥五號月壤樣品玄武岩發現,其形成於20億年前,將月球火山活動的結束時間推遲了約8億年,並為撞擊坑定年曲線提供了關鍵錨點,大幅提高了內太陽系星球表面撞擊坑定年的準確度。

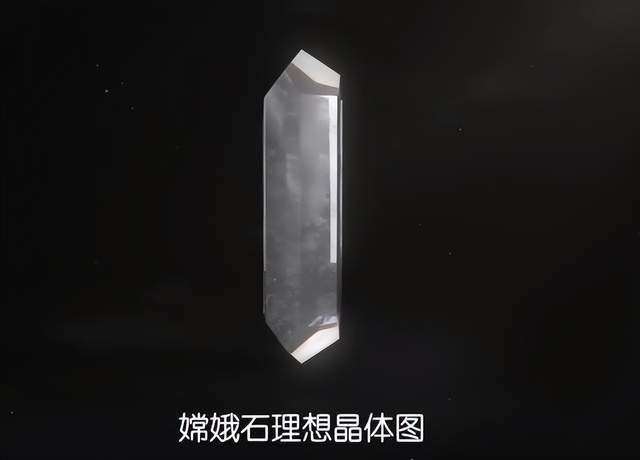

同時,還發現了月球第六種新礦物「嫦娥石」,這種富含稀土元素的新磷酸鹽礦物質,直接將月球火山活動結束時間推遲了約8億年,還創新發現了太陽風成因機制等科學成果。

此外,研究人員還在嫦娥五號帶回來的月壤礦物中發現了至少170ppm 的水含量,這才證明了月球月表下確實有水。

可以說,通過對月壤的分析,人們在月球形成、演化、太空風化作用與機制以及資源利用等多個領域取得了豐碩的研究成果,對科學、技術和工程起到了極大的作用,而我國對月壤展開研究的發源則始於美國的贈禮。

送給中國一克

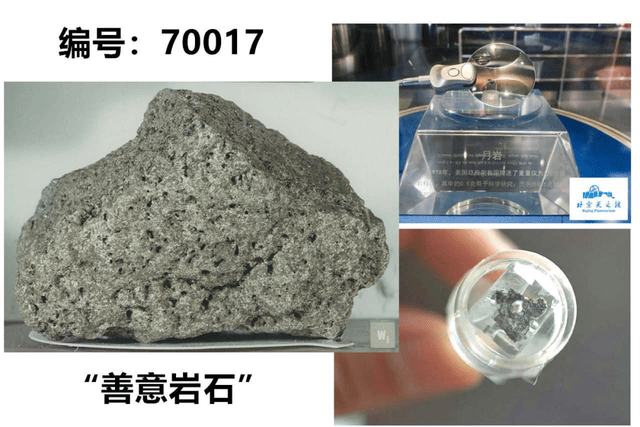

1978年5月,時任美國總統卡特國家安全事務助理的布熱津斯基訪華,此行他除了將一面據說被帶上過月球的五星紅旗贈給了中國,還贈予了1克由阿波羅17號登月太空人採到的月岩。

這份珍貴的樣品後被一分為二,其中一半用於科普,藏於北京天文館,另一半則用於科研,中國人月壤研究的序幕拉開了,我國的研究小組愣是用這0.5克樣品,發表了14篇論文。

當年美國能給中國這1克月球岩石樣品,主要還是出於拉攏中國對抗蘇聯的需要,但是月球及其資源歸屬權的問題在當時卻是存在爭議的。

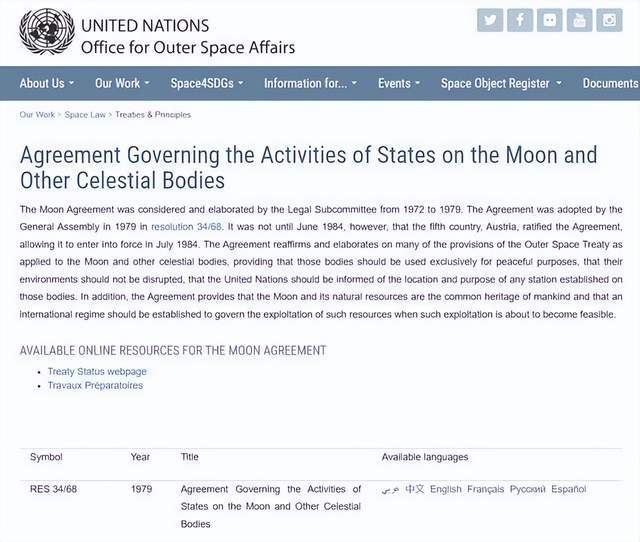

上世紀60年代中期,為了和平發展探索和利用外層空間,各國簽訂了《各國探索和利用外層空間活動的法律原則宣言》。

後來在此基礎上,聯合國大會於1966年12月19日通過了《外層空間條約》,條約第二條就寫道:「各國不得由國家通過主權要求、使用或占領等方法,將包括月球與其他天體在內的外層空間據為己有。」

不過,《外層空間條約》在協定「確保月球和其他天體僅用於和平目的」和「確保所有人共享外控資源的權利」等事項上未獲得國際社會的一致認可。

於是,蘇聯在1971年提議聯合國大會制定一部「月球國際條約」,經過長達8年的艱難談判後,《月球協定》於1979年12月5日在聯合國大會上通過,1984年7月11日正式生效。

按照《月球協定》規定:「月球及其自然資源均為全體人類的共同財產。」這也就意味著否認了國家及私人實體對外空資源的所有權,在國際社會上始終未能達成共識。

因此,在全世界200多個國家和地區中,截至目前也只有17個國家加入了該協議,其中不包括任何已經具備探月能力的國家。

所以說,關於月球及其表面資源的所屬權,尚無統一定論,取了月壤分給你那是情分,不給你分那是本分。

中國會不會給美國?

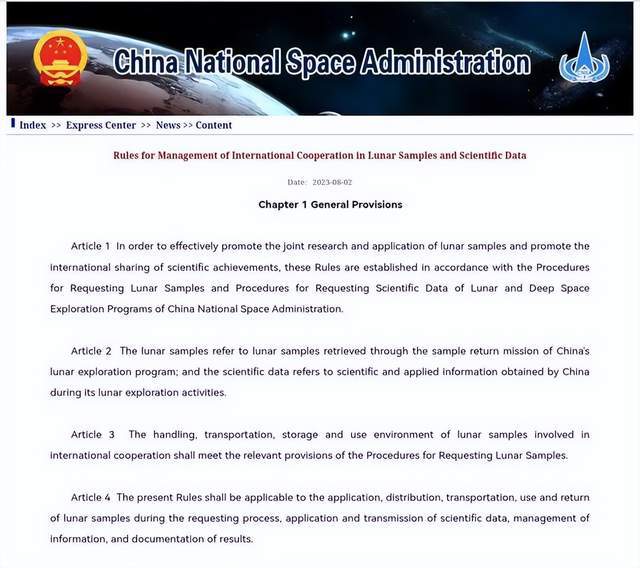

中國開展月球樣品及科學數據國際合作的態度,一直就是平等互利、互惠互利,2023年8月,中國國家航天局公布《月球樣品及科學數據國際合作管理細則》,對月球樣品借用、分發、使用、返還及科學數據的申請和發送的流程、管理辦法進行了細化。

《細則》中就提道:「國家航天局作為月球樣品及科學數據的提供方享有上述成果的使用權。國家航天局鼓勵中外科學家開展研究成果的共享或互換。」

熟悉中美關係的網友肯定知道,1999年發布的《考克斯報告》,直接導致中國航天商業發射國際載荷的計劃戛然而止,2011年的「沃爾夫條款」又直接斷掉了中美航天交流的渠道。

但在2020年嫦娥五號從月球取到1731克的月壤樣品後,美國看中國分別向俄羅斯和法國贈送了1.5克科學用月球樣品眼紅,在2023年11月初中國突然開放月壤申請後,腆著臉一口氣申請了5份樣品。

沒成想中國竟然一下子都給批了,把此前一直指責中國缺乏透明度的美國整了個大紅臉,其實吧,這事兒也簡單,畢竟中國欠了當年中美建交前那一克月壤的人情,中國人講究滴水之恩當湧泉相報,所以這回就當還清當年的感情債了。

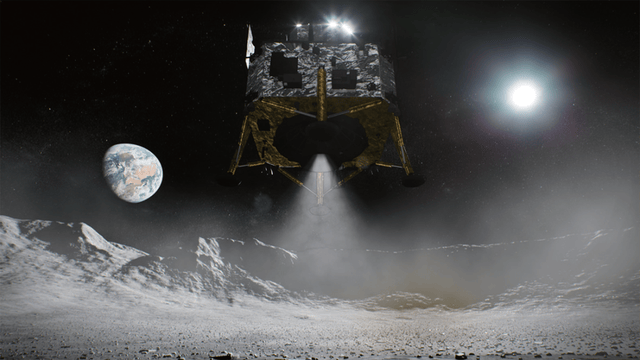

這次嫦娥六號去的是月球背面的南極-艾特肯盆地採樣,這也是世界獨一份,按常理來說,中國的格局還是比較大的,月壤肯定還是會分享的,但是就美國來講,這回恐怕就不能像上次那樣白嫖了。

上面咱們不是講平等互利、互惠互利嘛,那麼美國想要嫦娥六號取回來的月壤也可以,那總得拿點誠意出來不是?

比如,美國不是在2023年9月24日在小行星101955「貝努」上取到了250克樣品嗎,要是中國能看上眼的話沒準還能研究研究這事兒,畢竟高端局都是這麼樸實無華的嘛。