6月18日晚,俄羅斯總統普京抵達朝鮮,開始了他舉世矚目的朝鮮之行。朝鮮方面對普京的到訪非常重視,不僅準備了隆重的歡迎儀式,金正恩還親自到機場迎接。

不過在迎接過程中,出現了個小插曲,普京和金正恩握手寒暄後,二人一同走向車隊,突然,普京邀請金正恩乘坐自己的「奧魯斯」轎車,兩人相互謙讓了一會,最後金正恩坐上普京的汽車。

朝鮮國賓車隊騎的摩托車,是中國春風牌650TR-G

這款俄國產奧魯斯牌(Aurus)豪華轎車,其實是2018年為普京第四次連任生產的總統座駕,在此之前,從1993年開始,俄羅斯總統乘坐的都是定製德國奔馳車。我在上一期《龍的崛起|中國汽車是如何橫掃俄羅斯的?》文中提到過。

到了第二天白天,普京又邀請金正恩坐自己的車,並且普京親自坐在駕駛位,金正恩坐在副駕駛,倆人開車在平壤街頭兜風。在普京離開朝鮮是,又直接贈送給金正恩一輛奧魯斯轎車。

說實話,普京親自開車載金正恩兜風,雖然可以說是為了顯示朝俄關係的親密,但恐怕金正恩心中也會湧起一股不甘:顯擺啥?以為我自己沒車咋地?

不過說實話,朝鮮雖然軍事工業馬馬虎虎,能造出洲際飛彈、潛艇以及無人機,但要說起消費工業品的明珠——汽車,還真的不太行。

第1章

朝鮮民用車發展

和很多人認知不一樣的是,雖然朝鮮的汽車工業基本沒什麼名氣,但人家起步的時間,可比中國還要早。

比如中國第一輛汽車製造廠一汽,是1953年奠基,1956年建成投產並製造出新中國第一輛卡車的。

而朝鮮呢?人家40年代末就在蘇聯的幫助下,有了自己的德川汽修廠,能夠大修和組裝蘇聯汽車。然後在1950年,因為前線戰事的需要,德川汽修廠升級成了德川汽車製造廠,不過由於美軍的轟炸,一直沒怎麼生產,主要是承擔一些維修工作。

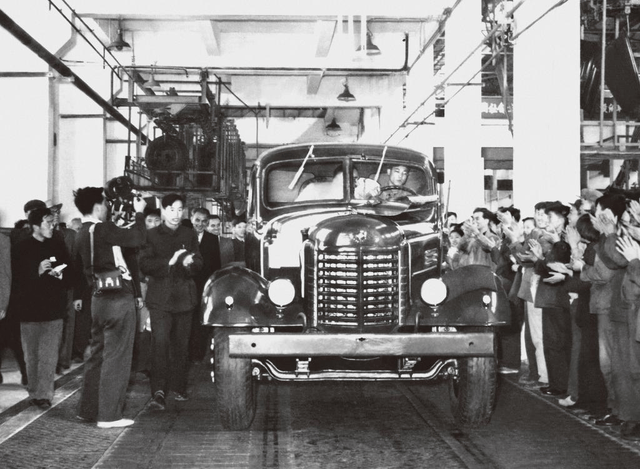

戰爭結束後,德川汽車製造廠改名勝利汽車製造廠,開始著手自產汽車,並在1958年推出了自主研發的首台卡車,取名勝利-58。

不過,這個自主研發的卡車其實是仿製蘇聯的GAZ-51卡車。

勝利58卡車

GAZ-51卡車可是一代名車,是高爾基汽車廠的工程師在二戰之後,參考美國道奇WF32型卡車生產出的中型卡車,因為設計優秀,吊打蘇聯自行研發的卡車,所以被廣泛使用,到1975年完全停產為止,GAZ-51卡車總產量達348萬輛,此後,再也沒有第二款蘇聯卡車打破這一記錄。

這款GAZ-51也受到了社會主義陣營的青睞,波蘭、朝鮮和中國都引進了它的技術並批量生產,中國生產版本的叫躍進NJ130型2.5噸載重汽車(也就是所謂的南京嘎斯),而朝鮮的版本就是勝利-58。

南汽的嘎斯

不過後面中朝就走上了不同的路線,中國的蘇聯援助斷絕,只能自力更生。而朝鮮則可以源源不斷從蘇聯獲得各種車型作參考,比如勝利汽車製造廠後續推出的勝利-61、勝利-NO.2等,其實都是蘇聯汽車的仿製品。

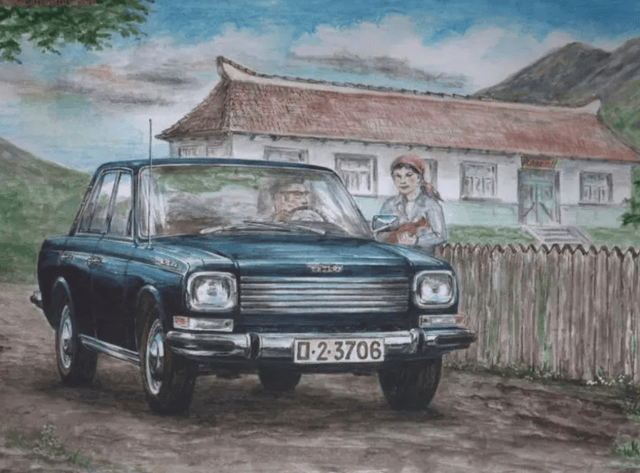

當然,勝利廠出產的車型以卡車為主,主要用於滿足朝鮮國內的經濟建設需求,提供交通運輸工具。後來分出了兩個生產線到平南綜合機械廠,才開始生產「太白山」轎車、「白頭山」轎車等品牌。

白頭山轎車

到了1965年,朝鮮的汽車產能已經擴大到4000多輛,而當時的韓國汽車產業還沒起步,年產量只有100多輛,遠遠不及朝鮮。

不過90年代蘇聯解體,朝鮮進入了「苦難行軍」時期,勝利汽車廠就陷入無米之炊的困境,年產量從80年代的6000輛,急劇縮減到400輛。

如果不是韓國此時伸出手幫了一把,恐怕朝鮮的汽車產業真的要完了。

1998年,韓國左派金大中當選韓國總統,他主戰「大同一體」積極推動南北和解,開始對朝鮮實施「陽光政策」,不僅給了朝鮮大量糧食援助,而且支持企業到朝鮮投資,利用經貿來拉進雙方的關係。

於是在1999年,由韓國統一教會(就是害「日服第一男槍」刺殺安倍晉三的山上徹也家破人亡那個教會,創教人文鮮明1920年出生於朝鮮)出面,投資5500萬美元,在距朝鮮首都平壤大約1小時車程的南浦投資建立了平和汽車公司,公司總部位於朝鮮平壤市萬景台區域祝典二洞,主要生產轎車、多功能休旅車、小型貨車、 SUV和皮卡車等。

平和汽車公司70%的股份由韓國持有,而朝鮮國有企業龍峰(朝鮮龍峰總公司)持有30%股份,雙方的合作模式基本上是韓國出錢出技術,朝鮮出地出人,可以說和中國早期的合資車企沒啥區別。

盧武鉉視察平和汽車製造廠

2002年平和車廠生產出的第一輛汽車是義大利菲亞特Siena,這款車是「菲亞特178世界車」項目的一部分,當時菲亞特想要在全球範圍內生產汽車,朝鮮生產的菲亞特是以CKD模式,進口全部零件然後國內組裝的。

2004年之後平和車廠又相繼生產出一款SUV和皮卡,不過這幾款車型都是由一家中國公司提供並出口到了越南。期間還與中國華晨/金杯公司合作,組裝出華晨轎車以及金杯小巴等。

不過這種合作模式,並不穩定,因為受朝韓關係影響太大了。

2008年,韓國右派李明博上台,朝韓關係急轉直下,2010年連續發生了天安艦事件和延坪島炮戰,雙方關係劍拔弩張,朝鮮動不動就禁止韓國人入境,汽車廠的生產自然也就無法延續。

2011年,整個平和車廠只生產出了150輛車,而且分三個品牌:「口哨」「布穀鳥」和「三千里」,利潤分成後,只給韓國匯去了5萬美元,堪稱絕對的雞肋了。

口哨汽車,其實就是菲亞特Siena

所以在韓國統一教會的創始人文鮮明去世後,統一教會立即退出了股份,將其所有股份移交給朝鮮,不蹚這個渾水了。從此平和汽車公司徹底被朝鮮國有化。

不過,國有化後,也就意味著平和車廠得不到韓國那邊的設計方案和有關零部件,汽車廠也就只有關門一條路了。

朝鮮顯然不會允許這種事情發生,於是另闢蹊徑,既然韓國不提供設計方案,那我就皮尺其他國家的唄!

於是,在平和汽車公司被國有化第二年,就在第16 屆平壤春季國際貿易博覽會上,一口氣推出了36種新車型!僅僅羅列車型名稱就用了兩張冊頁,如果帶有車型信息介紹則需要一本小冊子才能容下。

不過仔細看一下這些車型,你就會發現,這些車咋這麼眼熟呢?由網友對此做了一張表:

你看這車眼熟不

是不是和一汽奔騰B90一個模子

這幾輛明顯是老款的哈弗SUV,最近的這款應該是哈弗H9,俄羅斯也有這款換標車

俄羅斯自產的換標哈弗H9,已裝備俄軍使用

這一波操作,連眾泰汽車都直呼內行,人家眾泰仿歸仿,也沒一口氣仿30多種車型啊!

所以一直有一個段子,朝鮮的平和汽車廠只有兩個人,一個人負責把中國汽車的車標摳下來,另一個人負責把朝鮮的車標裝上去。

這款平和尊馬1606車型,中國網友就更熟悉了

當然,這只是開玩笑,實際上朝鮮玩的是類似於過去中國合資企業的那種CKD模式,從中國進口零部件,然後進行組裝。整車完成後,直接貼上自己的商標,然後出售。

不過不要看不起朝鮮哦,朝鮮近些年還推出了兩款「新能源車」!

一種是令人目瞪口呆的「木氣汽車」。

如果你有機會去朝鮮旅行,會發現朝鮮鄉下跑的很多都是這種「木氣汽車」,一輛卡車(大機率是勝利卡車)後面裝一個大爐子,一個人不停地往裡填柴火,爐子冒出滾滾濃煙,同時汽車也會突突突緩慢前進,如同一輛蒸汽火車,看起來非常蒸汽朋克。

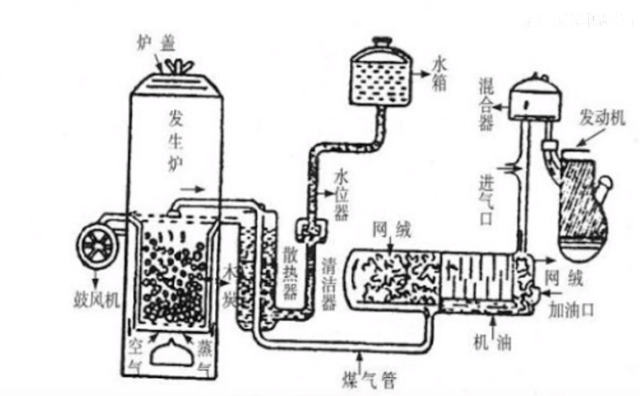

這種「木氣汽車」,其實並不是朝鮮人的發明,早在上個世紀20年代就被德國工程師喬治·因伯特發明了。

這種汽車的原理也很簡單,就是給汽車裝上爐子和水罐,水罐里的冷水會噴到燃燒後的木炭上,使其不完全燃燒產生一氧化碳,然後,氣體經過過濾去除雜質,並通過管道傳送到內燃機,最後一氧化碳經過爆燃轉化為動能,驅動車輛前行。

這種木氣汽車的內部原理

這種汽車的好處在於,燃料隨處可見,只要會砍樹劈柴,就能維持汽車運行,不用擔心沒地方充電,也不用擔心沒地方加油,徹底解決你的續航焦慮。

不過這種汽車也有不少問題,一氧化碳的熱值很低,只能驅動汽車以每小時30公里的速度前進,最快也不超過50公里,有時候上坡都費勁,需要人下來推。中國早些年也曾用過這種汽車,作家老舍還曾寫下了一首打油詩來調侃——「一去二三里,拋錨四五回,下車六七次,八九十人推」。

也許,這款汽車唯一的好處,就是不用燒油了,畢竟朝鮮非常缺油,森林資源倒是比較豐富,是朝鮮特有的「主體燃料」,寶貴的油料都給軍隊了,民間就只能用這種「木氣汽車」了。

當然,這種汽車頂多也就能起到一點點拉貨的作用,而且乘坐非常辛苦,不僅要不斷加柴加水,而且煙燻火燎,一趟下來就成了黑人了,所以多見於農村,在城市很少見。

而另一種新能源車就很驚艷了:電動車!

早在2016年,朝鮮就推出了一款名為「勝利-98」的電動汽車,據稱可以在一次充電後行駛150公里,並且據說還有自動駕駛功能。

按道理來說,朝鮮煤炭資源豐富,只用電不燒油的電動汽車,應該很有市場,不過事後並沒有聽說這款「勝利-98」電動車有什麼消息,大機率是缺乏可靠的鋰電池生產技術。

不過,最近朝鮮一家公司推出了一款名為「馬頭山」的純電轎車的宣傳視頻,剪輯精彩,看起來非常科幻洋氣。

不過中國人越看越覺得不對,這車怎麼看怎麼像比亞迪 漢EV啊!

醒目的龍顏前臉、LED中國結尾燈以及730km的續航,這不是和漢EV一模一樣嗎?莫不是又搞了一個換標產品?

其實吧,這款車就是比亞迪漢EV,發布視頻的企業稱,「通過與海外知名電動汽車生產公司及服務公司的合作與交流,正在積極進行電動汽車的進口和銷售」。

看來它只是一家做進出口的企業,而不是汽車生產的企業,至於為什麼進口車還要換標,大概是為了向朝鮮民眾展示本土化和自主生產能力吧。

第2章

朝鮮軍用車發展

有人說,是不是朝鮮把科技樹都點到軍隊了,導致民用汽車水平低下?

其實吧,也不是,因為朝鮮軍用汽車同樣一般。

觀察朝鮮軍車最好的時機,是朝鮮的閱兵式,畢竟朝鮮是世界上閱兵最頻繁的國家,如果朝鮮軍用汽車水平很高的話,我們很容易就可以一窺端倪。

閱兵式上朝鮮的軍車同樣以進口為主。比如金正恩乘坐的閱兵車,是奔馳S 600 Pullman防彈版。

而其它閱兵用車是奔馳G系列,雖然款式較老,但它的可靠性還是不錯的,作為輕型越野車,在戰場上起碼不會掉鏈子。

而其他的牽引車、裝載車、火箭炮車,則是魚龍混雜、老舊新都有。進口自中國、蘇聯/俄羅斯、白俄羅斯以及日產小卡等等。

某款來自東方大國的原木運輸車

而朝鮮自產的,只有「勝利」-58KA卡車、「勝利」-61NA型卡車、「獨立」-64自卸卡車、「獨立」-82卡車、「勝利」-No2自卸卡車、「平山」-68輕型卡車、M1992裝甲車、國產LAV等等。

這些車時間跨度長達50年,可以說是世界軍車博物館了。

這裡面值得一提的有兩種:

一種是在2013年前後,外媒網傳中國向朝鮮出口了6輛某型8軸超重特種越野運輸車,聲稱是用來運輸原木使用。這種TEL底盤的超重型車輛的技術難度非常高,世界上沒有幾個國家能搞定。

但是在2023年的閱兵式上,朝鮮竟然亮相了兩款超大型飛彈運輸車,一種是新型洲際飛彈發射車,有9軸,另一種是「火星炮-17」的運輸車,有11軸!這顯然不是原來的8軸底盤!

這款超大號飛彈和發射車一出現,震驚了世界

那麼到底是朝鮮只是8軸原木運輸車基礎上加了幾個輪子,還是朝鮮已經反向測繪,吃透了其設計思路,並且具備了TEL底盤生產技術?沒人知道。

另一種是朝鮮自產裝甲車。

首先是M1992,這是朝鮮在80年代末開發的首款自研4x4裝甲車,美國情報部門認為它是拿前置後驅的卡車改的,這款車有多種改型,朝鮮甚至把24管107毫米火箭炮以及9K38「針」式可攜式防空飛彈都裝上去了,成為自行火箭炮車或防空車。

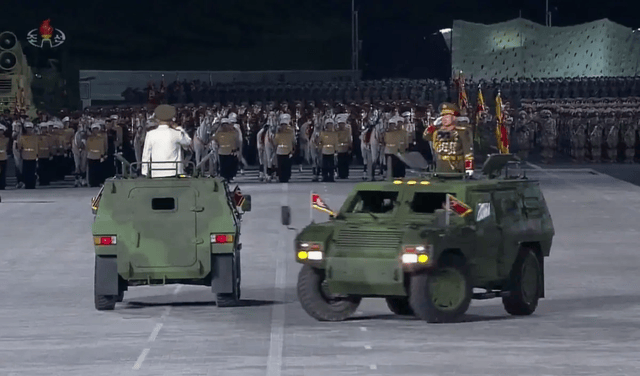

其次是在2018年和2020年朝鮮閱兵中亮相的兩款4x4裝甲檢閱車,第一種像是拿奔馳G改了個殼,而第二種則非常類似於中國的東風鐵甲和日本小松LAV裝甲車,看起來完全跟上了時代潮流,和俄羅斯的虎式裝甲車處於了同一水平。

如果第二種裝甲車真的是朝鮮自研的話,那麼說明朝鮮起碼具備了這個級別汽車的研發能力,當然,也有可能像「主體艾布拉姆斯」一樣,只是在外面焊了個比較威猛的車殼而已。

要不然,為什麼這些「自產」軍車只在閱兵式上出現,一到野外演習就看不見了呢?

第3章

朝鮮的汽車市場

看了朝鮮的這些各種各樣的汽車,我們也就看明白了,朝鮮也許有汽車工業,但絕對沒有汽車產業。

汽車工業和汽車產業有什麼區別?

汽車工業只專注於一個領域:製造。

而汽車產業則包含了多個領域,包括原料、供應鏈、組裝、物流、營銷、銷售、售後、保險等等。

造一輛汽車不難,你哪怕讓巴鐵老師傅手搓,只要原材料夠,他也能手搓一輛能開的汽車出來。

但問題在於,想按照同樣的標準製造成千上萬輛汽車,而且有性價比、能賣出去,還賣得好,就不簡單了。

因為汽車,算是可以大規模生產的民用消費品中最為複雜的,也是價值最高的,汽車有數萬個零部件,這些零部件要經歷十幾年的酷暑和嚴寒,這就決定了它的可靠性要儘可能地高,同時,其成本還要儘可能地低。

想把這麼複雜的一輛車造得既有如此高的可靠性,又有如此低廉的價格,還能有市場賣得出去,是非常難的。汽車工業之所以被稱為是世界第一產業,就是這個原因。

像朝鮮,也許能手搓核武器、洲際飛彈,但就零部件數量來看,這些東西是遠遠趕不上汽車的,其成本和可靠性的要求,也和汽車完全不同。

這也就決定了,朝鮮也許能造出一些汽車,但絕對不可能讓汽車成為一種產業,甚至作為拉動經濟的一個引擎。

一方面,朝鮮的私家車市場幾乎為零。雖然理論上朝鮮人可以擁有私家車,但朝鮮的人均GDP不到500美元,普通人根本消費不起私家車。

朝鮮的私家車除了權貴階層之外,主要是國家獎勵給運動員、作出貢獻的科學家等的車。

而且,由於西方的制裁,朝鮮的汽油比較緊俏,加油需要汽油券,汽油券通常一張是15公斤(約合19.65升),但這種汽油券很難獲得,一張就要12美元,而且必須用美元或者歐元付款。

所以就算朝鮮人買的起車,也負擔不起沉重的養車費用。

除此之外,朝鮮雖然近些年興起了計程車行業,也的確有一部分先富裕起來的朝鮮人習慣了打車,但從總量來看,仍然非常有限,不足以支撐朝鮮的汽車產業。

這也就決定了,在私家車市場幾乎為零的話,朝鮮不可能誕生規模生產汽車的企業,進而通過規模效應攤平成本,形成有競爭力的汽車產業。

另一方面,汽車產業對生產管理有非常高的要求,而朝鮮顯然缺乏這方面的經驗。

汽車產業在生產端,非常依賴產業鏈的整合,也就是說產業鏈要及時、足量地把零部件供應給組裝廠,而組裝廠要高效、低成本地源源不斷生產汽車,這是一個巨大的考驗。日本人當年也是摸索了好多年,才探索出了精益生產模式,並推廣到全世界。

除此之外,設備管理、倉儲管理(庫存率和周轉率)、供應商管理、物流管理等等各個方面,也對管理水平提出了很高要求。這就是為什麼汽車產業強大的國家,其他製造業也會強大的原因。

中國當年這方面也不行,最後是用了幾十年的時間,才慢慢摸索出了正確的產業管理道路。

而朝鮮呢?其個位數產量的飛彈、坦克工廠,能搞定這種複雜的大規模標準化生產管理嗎?基本不可能。

所以,朝鮮想發展汽車產業,可能首先要做的,就是發展經濟,讓朝鮮人都富起來,有錢買車。再從中國引進外資,與中國已經崛起的自主品牌合資經營,慢慢學會現代化造車流程,或許憑藉朝鮮低廉的勞動力成本,能在一些不發達地區汽車市場分到一杯羹。

相比現在的換標和換殼,也許這樣,才是朝鮮汽車產業發展的唯一正確道路。