懶人楊鎖餓死時23歲,父母給他最好的生活,卻奪走他最好的人生

偏憐之子不保業,難得之婦不主家。——遼史·皇子表

你是否聽到過一則故事。

古時候,有個小孩是家裡的「至尊寶」。小孩剛會走路的時候,拿走貨郎框里一根針。回家後,母親對他表揚一番;長大一點,開始偷人家的糧食,母親視而不見;成年後,因為盜竊牛馬和金銀珠寶,落入官府秋後問斬。臨斬前,他有個請求:想再吃一次母親的奶,卻沒想到兒子狠狠地咬她一口。

這便是「小時偷針,長大偷金」的寓言故事。小小的寓言故事,蘊含著大大的人生道理,雖然故事聽起來有些不可思議,它背後的道理卻是告誡天下父母要好好教育自己的孩子。正所謂「養不教父之過,教不嚴師之惰」。父母作為孩子的第一任老師,要對孩子承擔起百分之百的教養責任。

同樣為人父母的我曾花掉很長時間,去思考有關孩子的教養問題,如何讓自己成為一名合格的父母。後來,我想出一些心得:

父母對孩子的關注應該是「生養教」缺一不可。——讀史匯

很多時候,常聽到有些父母說自己拚命賺錢,只是想給孩子「最好的」一切。以前,我也認可這樣的觀點,直到看過「懶人楊鎖」的故事後,我覺得與其給孩子最好的物質,不如給他一個最好的人生。

天下頭號懶人·楊鎖

2009年,河南省信陽市有個奇聞「有個人懶死了」。此人名叫楊鎖,江湖人稱「天下第一懶」,是個四肢健全又四肢不分、儀表堂堂又邋裡邋遢、頭腦聰明又裝傻犯混的23歲小伙。父母雙雙去世後5年,他居然活活把自己餓死了。楊鎖是如何修煉到「懶死」的程度呢?與他父母的教養方法有著極大的關係,不過是「嬌生慣養」四個字。

楊鎖生在農村家庭,是家裡的獨生子。那時候的農村「重男輕女」思想十分盛行,楊鎖的出生對楊家來說蓬蓽生輝,父母更是將他當作「小王爺」來養育。一般的孩子周歲時能學會走路,楊鎖直到8歲還沒學走路,不是楊鎖身體有問題,而是父母不捨得。楊鎖每次出門,都是父母用扁擔挑著,絕不允許他下地走路。

楊鎖上學後,學習成績和習慣可想而知。作業不寫,考試交白卷,偶爾調皮搗蛋,老師說他兩句。他就跑回家哇哇大哭,父母便跑到學校跟老師鬧。楊鎖學習成不好,但書包是最大的,每天書包里裝著滿滿的零食。

有時候一個勁地玩,楊鎖也覺得無聊,便想幫父母干點活兒。父母立刻跑上前制止說,「哎呀兒子哎,你別把手弄髒了」「我的乖兒子唉,你可萬萬別累著了」。楊鎖便在如此舒適的環境中成長著。

13歲時,父親因為肝癌去世,18歲時,母親勞累過去撒手而寰。楊鎖的命運,終於開始找上門。

一步步餓死

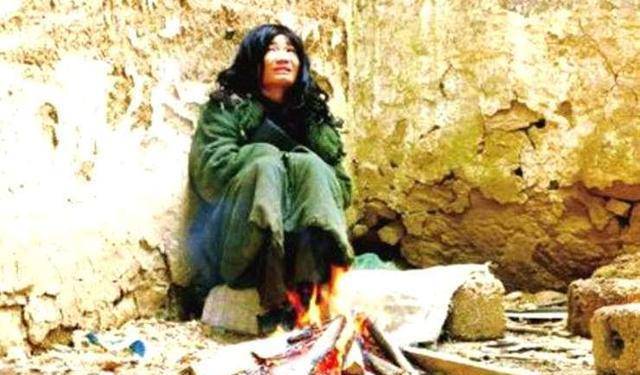

父母死後,楊鎖的懶病更加一發不可收拾。

衣服懶:從來不洗衣服,穿上一件衣服直到穿碎了,直接扔掉再換一件。

吃飯懶:有句俗語說「脖子上掛著餅都能餓死」,用在楊鎖身上一點不過。村裡的同伴回憶,鄰居可憐他,給他點飯菜,他都懶得吃,巴不得別人喂給他吃。

平時村民給他送點生菜生肉,他直接掛在房梁屋檐上,直到放臭都不會做熟來吃。

吃飽飯就睡,一睡就是一兩天。

幹活懶:曾有人見他老大不小,整天遊手好閒不是辦法,便把他介紹到縣城做服務員。楊鎖到那後什麼都不幹,還得別人一日三餐伺候他,最後酒店老闆直接把他送回家。

取暖懶:北方的冬天很冷,楊鎖為了取暖,不願意走出屋門拾柴火,乾脆就地取材,把桌子、廚子、床全都當柴火劈掉生火取暖。

上廁懶:楊鎖的懶是全方位的,吃喝拉撒睡占全。他懶到不願意出門上廁所,直接在廳房刨個坑,然後用沙土一埋。

2009年冬天。楊鎖的堂兄覺得好些天沒見他,便盛上一些飯菜去看他,發現屋裡沒動靜。堂兄進去一看,饑寒交迫的楊鎖已經餓死多時。這就是轟動一時,號稱天下頭號懶人楊鎖「不平凡」的一生。

思考

楊鎖的故事「紅」遍大家南北後,有人引用魯迅先生那句話說「哀其不幸,怒其不爭」。

我覺得形容的不夠準確,楊鎖的不幸不是自己造成,而是父母的失職所致。從楊鎖的經歷來看,與現在很多父母教養兒女的方式十分相似。父母總想著給兒女最好的一切,總覺得自己要好好賺錢,不要讓兒女在生活上受半點委屈。別人有的東西,我們一定要有,別人沒有的東西,我們想辦法要有。

殊不知是否有人反思過:

你所認為的那些「最好」,對孩子和他的成長來說是否是「最好」。——讀史匯

我覺得這是一種「一廂情願」的愛。有這種想法的父母,只是站在自己的成長經歷,妄圖把自己曾經缺失的那些東西,從孩子身上找補回來。父母從來沒有思考過孩子真正需要的是什麼,只是覺得自己以前「缺吃少喝」,那就要給孩子最好的物質保障。

學者樊登曾有一句話說得很好:教會孩子探索世界比什麼都重要。

同樣中國有句古話說「授之以魚,不如授之以漁」。沒有一個父母可以陪伴孩子終生。父母過多干涉孩子探索世界的過程,無異於削減他們學會自立的機會。

比如,這些年頻頻地爆出「巨嬰」式高材生。好像除了考試拿第一,學習名列前茅以外,再也沒有其他的生存技能。造成這種現象的根源在哪,無外乎父母過分地關心孩子。十八歲的大學生,父母還需要跟著鋪床疊被;二十五六的青年相親,還需要父母跟著把關。有沒有父母想過,等孩子到父母的年齡,又該有誰來替他們操心。

或許,有的父母會說「樹大自直」。不幸的是,有的孩子根本不是一棵小樹苗,他只是溫室的一朵嬌花,在你的精心呵護下,他再沒有「自直」的機會。

或許,很多人看過楊鎖的故事會覺得好笑。實際上,我們的身邊有無數的「楊鎖」。

或許,你覺得給孩子最好的一切,無形中卻奪走他最好的人生。

註:圖片來自網絡,若有不妥之處,會立即修改。