嫦娥六號重返地球時間已確定!為什麼等了這麼長的時間?

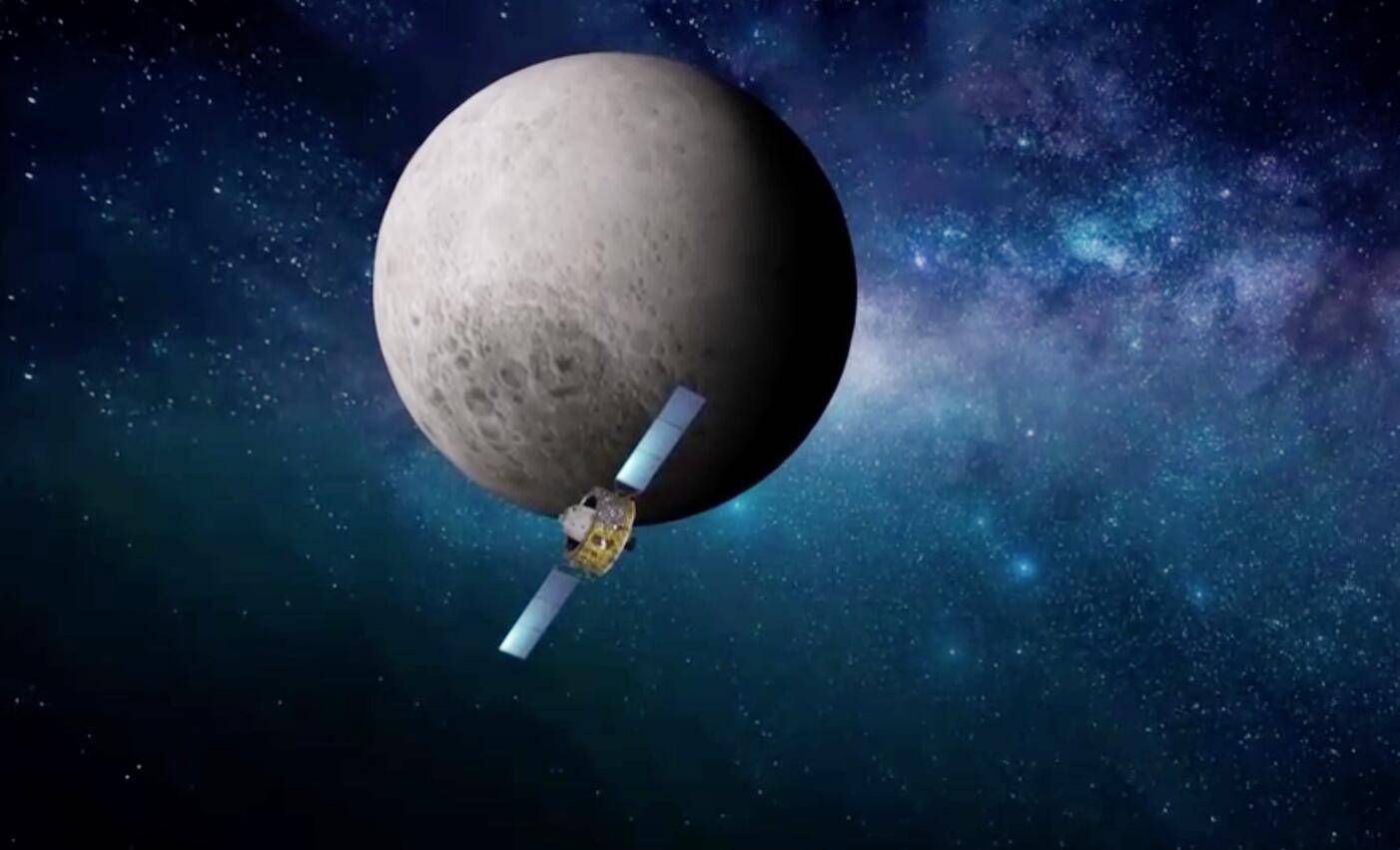

嫦娥六號是我國探月工程的第六個探測器,執行的是繼嫦娥五號之後的第二次月球採樣返回任務,按照計劃,嫦娥六號將會在月球的背面採集樣本,並將其送回地球,而這也是一個人類前所未有的壯舉。

2024年5月3日17時27分,嫦娥六號探測器在文昌航天發射場發射升空,從此成為了全世界矚目的焦點,在接下來的時間裡,嫦娥六號不負眾望,順利地完成了「地月轉移」、「近月制動」、「環月飛行」、「組合分離」等一系列關鍵步驟,並於6月2日6時23分在位於月球背面「南極-艾特肯盆地」的預選著陸區成功著陸。

在完成了月球樣本的採樣和封裝等工作之後,嫦娥六號上升器於6月4日7時38分從月球背面起飛,然後在6月6日14時48分成功地完成了與軌道器和返回器組合體的交會對接,並於當日的15時24分將裝有月球樣品的容器安全地轉移至返回器之中。

在經過多日的等待之後,我們終於迎來了嫦娥六號即將歸來的消息,根據北京飛行情報區發布的NOTAM,嫦娥六號重返地球時間已確定,預計將於北京時間6月25日13時41分至14時11分期間,在位於內蒙古的在四子王旗的預定區域著陸。

相信大家在對此感到激動的同時,也會有一點疑惑,嫦娥六號為什麼等了這麼長的時間才返回地球呢?下面我們就來聊一下這個話題。

以我們人類目前的科技水平,想要將一個物體送上太空其實是挺費勁的,這需要大量的燃料,而燃料本身也是具有重量的,也就是說,攜帶更多的燃料就意味著太空飛行器本身重量的增加,其所需的推力也就越大,如此一來,需要的燃料也就越多……

所以太空飛行器的設計必須在燃料攜帶量和有效載荷、結構重量以及推進系統之間找到最佳平衡,嫦娥六號當然也不例外,其攜帶的燃料量是經過了精心計算的,也正因為如此,嫦娥六號才需要等待一個合適的時間窗口才會返回地球,這個時間窗口被稱為「月地入射窗口」。

那麼,「月地入射窗口」又是哪些因素決定的呢?首先就是地球和月球之間的距離,要知道月球圍繞地球的公轉軌道是一個橢圓,這就意味著,月球與地球之間的距離並不是恆定的,觀測數據表明,兩者之間最遠的距離大約為40.6萬公里,而最近距離則約為36.3萬公里。

所以從這方面來講,嫦娥六號的最佳選擇應該是在月球距離地球最近時啟程「回家」,不過在此基礎上,我們還需要考慮另一個重要的因素——月球的軌道傾角。

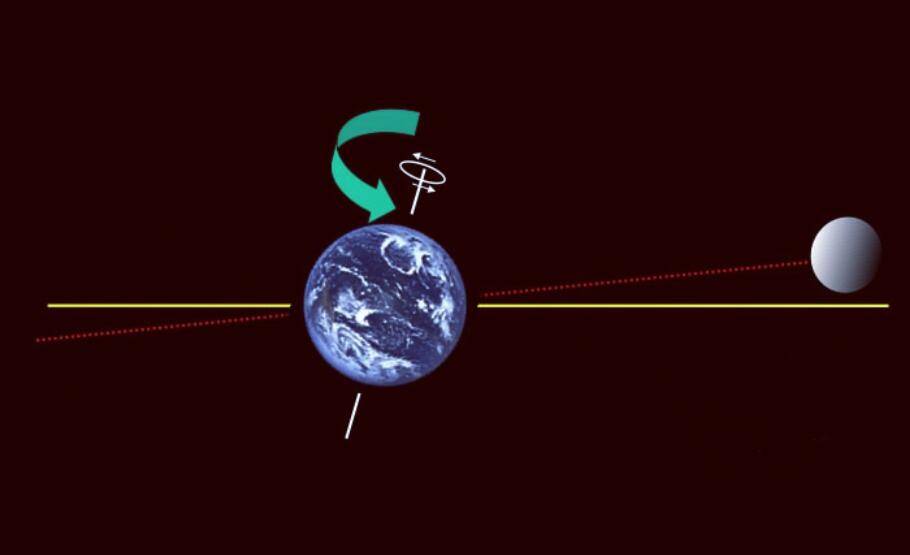

通常來講,我們將地球圍繞太陽公轉的軌道所在的平面稱為「黃道面」,將月球圍繞地球所在的平面稱為「白道面」。

由於「黃道面」與「白道面」之間存在著一個夾角,這就使得月球在圍繞地球公轉的過程中,會有規律地在「黃道面」的「上方」和「下方」穿行,因此嫦娥六號想要在不額外消耗燃料的情況下,精準地返回到地球表面的預定區域,就需要考慮月球相對於黃道面的位置,畢竟任何的變軌動作都需要消耗額外的燃料。

總而言之,之所以等了這麼長的時間才返回地球,其實是因為嫦娥六號需要一個合適的時機,這樣做是基於燃料消耗與成功率等多方面的綜合考慮,其目的是充分利用地月系統的外部條件,儘量以最小的能量消耗和最佳的軌道參數從月球出發,並精準地返回到地球表面的預定區域。

就目前的情況來看,嫦娥六號已經進入了月地轉移軌道,在地球引力的作用下,嫦娥六號正在持續加速,預計抵達地球附近時,嫦娥六號的速度將接近第二宇宙速度,而到那個時候,嫦娥六號就將進入此次任務的下一個環節——大氣再入。

根據預定計劃,屆時嫦娥六號將以半彈道跳躍式再入大氣層,簡單來講,這種方式就是在地球大氣層的邊緣區域利用一種類似「打水漂」的方式為自己減速,這可以有效地減少熱負荷和結構應力,進而大幅提升太空飛行器的安全性和再入過程的穩定性。

關於太空飛行器重返地球,我國在過去其實已經積累了很多成功的經驗,早在2014年11月1日,嫦娥五號的T1試驗飛行器就首次完整地完成了「跳躍式再入」,而2020年12月17日,嫦娥五號也通過同樣的方式成功地預定區域著陸,所以我們有充分的理由相信,嫦娥六號探月任務一定會圓滿成功。

讓我們一起期待,嫦娥六號的凱旋歸來!