徐苹芳:《唐宋墓葬中的“明器神煞”与“墓仪”制度——读〈大汉原陵秘葬经〉札记》

唐宋时代的墓葬形制和埋葬习俗,在很多地方都是根据当时的堪舆家所规定的制度来安排的,特别是在葬式、随葬明器、墓地的选择和墓区的地面建筑等方面,与堪舆术的关系极为密切。近年来,全国各地发现的大批的唐宋墓葬,已充分地说明了这个问题。因此,在研究唐宋时代墓葬形制和随葬明器的过程中,就必须对当时的堪舆术有所了解,以便正确认识墓葬形制中的许多奇特的令人难以理解的现象和遗物。

我国明代以前堪舆家编著的地理葬书,留存至今的已经很少了。《永乐大典》卷八一九九、十九庚、陵字内却收录了《大汉原陵秘葬经》(见中华书局1959年影印《永乐大典》第4册)(以下简称《秘葬经》)一书, 这是一部完整无缺的非官修的地理葬书。书中记载了很多的古代葬俗,对我们研究当时的墓葬形制,有很重要的参考价值。现仅就与考古关系比较密切的“明器神煞”(指随葬明器和与阴阳迷信有关的遗物)与“墓仪”(指墓区的地面建筑和平面布置)制度等部分,结合其他文献与考古资料,试为解释和复原考古发现中的若干情况。

《秘葬经》一书除《永乐大典》收录外,很少流传,亦未被人所注意。为了引用和叙述的方便,先将《秘葬经》的内容篇目、作者和成书的时代,略作说明。

《秘葬经》序云:

昔因遇楼敬先生,传授余阴阳书三本,余诵习日久,其用甚验。……顷余因暇日,述斯文五十四篇,分为十卷。备陈奥旨直说,内为万代之枢机,作后人之明镜。吉凶征验,祥(详)究皆知。官禄贫穷,三阳内显,子孙多少,高低兴旺。造化修展,但凭八卦为基。立冢安坟,须藉来山去水。择地斩草,冢穴高深,丧庭门陌,化坟曲路,碑碣旒旐,车轝棺椁,八等葬法,十吉地势,寻骨择师,营应葬之事,法式无不毕陈矣。

根据序文得知,《秘葬经》原分十卷,然《大典》收录时,失记卷次。序文说有五十四篇,但目录及正文皆五十篇,其篇目如下:

选坟地法篇 相山岗法篇 辨风水法篇 四方定正法篇 定五姓法篇 择葬年法篇 择葬月法篇 择葬日法篇 择时下事篇 凶葬法篇 置明堂法篇 择神道路篇 择三要法篇 择五姓利路篇 辨古道吉凶 辨古丘墓吉凶 辨阡陌步数吉凶 辨茔坟零步 择内外冢行丧 六甲开三闭九 八卦开四闭十八 择斩草法 造棺椁法 择开故墓 辨八葬法 辨四等擘穴法 穿地得物 冥婚仪礼 择送葬法 发引地灵 辨烟神曲路 辨孝义制 辨设置厨帐 辨下事时应候 辨掩闭骨殖 辨旒旐法 车轝仪制 占风云气 应此吉凶法 盟器神杀碑碣墓仪法 坟台穴尺寸 择射墓法 择白埋小殡 择殃杀所篇 择师法篇 择用事篇 射白埋墓定阴阳人 覆古坟冢篇 不见骨殖篇

正文五十篇之后,附“望空观坟法”十二句,不见于目录。全书之中,对我们参考价值最大的是《盟器神煞篇》和《碑碣墓仪法篇》,其他如《辨茔坟零步法篇》、《造棺椁法篇》、《辨八葬法篇》、《辨掩闭骨殖篇》、《车轝仪制篇》、《坟台穴尺寸法篇》等,也都对我们了解古代丧葬习俗有所帮助。

此书在《大典》以前不见著录。《大典》收录以后,首次著录的是《文渊阁书目》(《读盛斋丛书》本)。按文渊阁所著录的书籍,为明永乐十九年自南京取来之书,多宋元旧本。《书目》卷一五列字号第一橱内有《原陵秘葬经》两部两册,皆缺。由此可知,《大典》收录前,此书尚不止存有一部,内府即藏有两部。然至明正统六年(公元1441年)杨士奇等清点内府藏书时,则两部皆缺。时距《大典》收录此书不过三十余年。其后,四库开馆时,始据《大典》重为著录。《四库全书总目提要》卷一一一子部二一术数类存目二:

汉原陵秘葬经十卷 永乐大典本 不着撰人名氏。前有自序。……盖术家所依托。所云楼敬先生,岂假名于娄敬而其姓误加木旁欤?

《提要》仅指出此书为“术家所依托”,且“假名于娄敬”。至于作者和成书的时代,《提要》都未作说明。其实,作者在书的最后是署了名的。《秘葬经》最末一篇《不见骨殖法篇》之末有云:“谨依圣古之书造终,地理阴阳人张景文。”所以《秘葬经》的作者是地理阴阳人张景文,他的生平事迹已无可考。至于书名冠以“大汉”,则因为是假托授自娄敬之故。

此书明以前既不见著录,而明初却收入《大典》,这就表明成书的时代可能是在金元时期。按“《大典》备收元以前地理之书”(《四库全书总目提要》卷一一子部二一术数类存目二,《玉尺经》提要),自卷一四二〇九至一四二六九皆为相地之书,并有相地书目(见《永乐大典目录》,《连筠簃丛书》本)。《秘葬经》虽入陵字韵内,然内容则属阴阳地理之类。故此从未著录而又行于当时的《秘葬经》亦被收入,是很合情理的。

与《秘葬经》相类的宋元时代的阴阳地理书,留存至今的尚有《重校正地理新书》(北京图书馆藏清影抄金明昌间平阳张谦刻本。又北京大学图书馆藏有木犀轩李氏旧藏元覆金本。关于《地理新书》在考古学上的价值,可参阅宿白《白沙宋墓》3页注[8]及页81-83“三墓的关系”—节)及《茔原总录》(北京图书馆藏元刻本。此书《文渊阁书目》著录,见卷十五列字号第一橱内,并注明“一部一册,阙”。又:《宝文堂书目》亦曾著录)。《地理新书》为北宋仁宗时王洙等奉敕撰,是当时的地理官书。金明昌间张谦的重校正图解本,关于相地及丧葬部分的篇目和内容,有很多地方与《秘葬经》相合,但繁简各有不同。《秘葬经》中屡次提到的“刘启明问先生曰”之刘启明,亦见于《重校正地理新书》。该书卷二《宅居地形》、《形气吉凶》,卷四《水势吉凶》诸条中即引用了刘启明之说。按刘启明为宋代占卜家,《宋史•艺文志》五行类曾著录刘启明的著作八种(刘启明的八种著作为:《云气测候赋》一卷,《定风占诗》三卷,《风角五音占》一卷,《日月晕图经》二卷,《占候云雨赋》一卷,《风云关鏁秘诀》一卷,《云气形象玄占》三卷,《天地照耀占》一卷。又《崇文总目》有刘启明《占候云雨赋式》一书,据此,则刘启明当为北宋时人)。刘启明之说,不见于明清诸阴阳地理书,其著作亦久佚,然在金元时期却极流行,故《秘葬经》中亦屡次提及。

北京图书馆所藏之元刻本《茔原总录》,仅残存卷一至卷五,由其残存五卷的篇目来看,大体上亦与《秘葬经》相类。所以,从内容上也可以证明,《秘葬经》的成书时代是在金元时期。

但是,不论《重校正地理新书》或《茔原总录》内,都没有《秘葬经》中所独有的《盟器神煞篇》和《碑碣墓仪法篇》。这就是《秘葬经》能够引起我们特别注意的缘故。

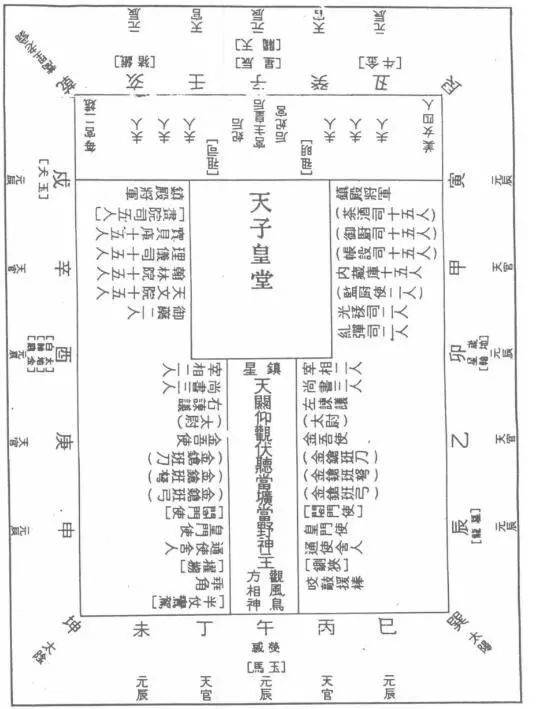

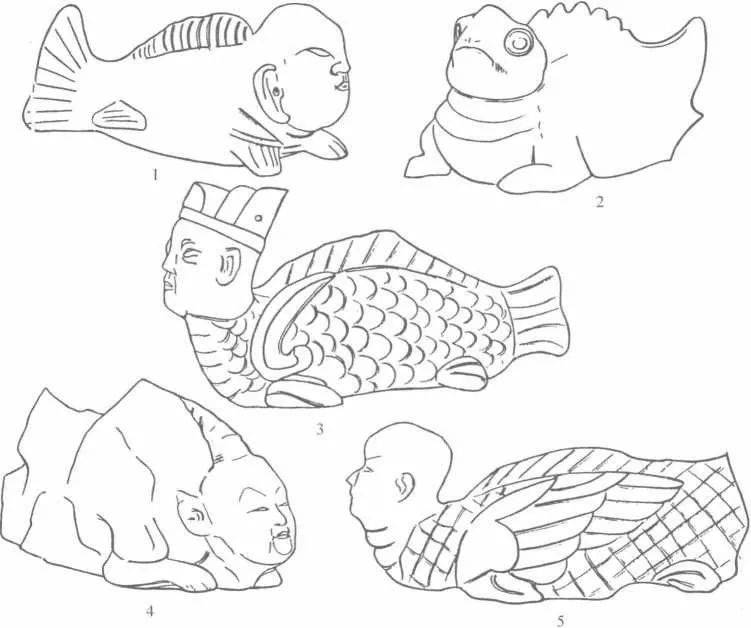

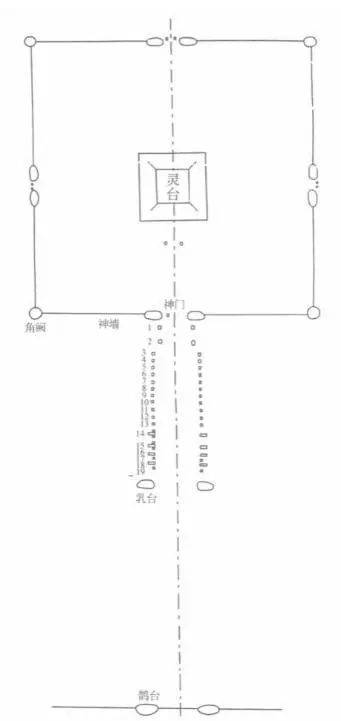

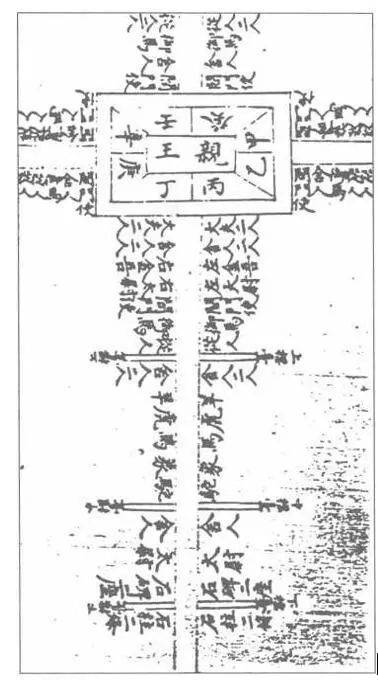

《盟器神煞篇》详细地记载了天子、亲王、公侯卿相及大夫以下至庶人墓葬中的各种明器,不但记录了明器的名称、尺寸和位置,并且附有明器排列方位的示意图(《秘葬经》正文与方位图所记的明器,各有繁省,两者互补,始得其全部明器之数。文中的方位图,是依原图并参照正文而重绘者)。其记天子陵墓中所用的明器(图一):

天子山陵用盟器神煞法 十二天官将相,本形,长三尺三寸,合三十三天也。十二元辰,本相,长三尺,合三才,按于十二方位上。五方五呼相将,各着五方衣,长三尺五寸,安五方。二十八宿,本形,长三尺二寸,合三才二仪也。岁星长三尺,安东方。太白星长四尺,安墓西界。荧惑长三尺二寸,安南方。辰星长三尺二寸,安北方。镇星长三尺五寸,安墓心。天关二个,长四尺,安南北;地轴二个,长四尺,安东西界,各似本相也。仰观伏听,长四尺三寸,安埏道中。祖司祖明,长三尺,安后堂。四宰相、六尚书、二谏议、二金吾,各长三尺五寸,棺前面依次两下排之。墓门口安阁门使二人、皇门使二人、通使舍人二个,各长三尺五寸,各披金银甲,执金银枪,两行排之。糺弹司二人,各长三尺五寸。光禄司五人,内藏库五人,各长三尺三寸。棺西御药二人,天文院一十五人,翰林院十五人,理仪司十五人,宝贝库十五人,画院司五人,各长三尺三寸。棺后镇殿将军二人,各长三尺九寸。后宫安三十六宫,安皇后夫人,各长三尺五寸。每一宫宫娥美女四个,各长二尺九寸。埏道口安当圹当野二人,长三尺五寸。墓龙九尺长,安辰地。玉马长五尺,高二尺,安午地。金牛长四尺,安丑地。铁猪重二佰斤,安亥地。墓堂东南角安太阳星,圆二尺四寸。西南角安太阴星,圆二尺四寸。蒿里老翁长五尺九寸,安西北角。五方五帝,长五尺五寸,镇五方界。金鸡长二尺二寸,安于酉地。玉犬一只,长二尺二寸,安戌地。方相长三尺五寸,五彩结之,有四眼,手秉扽杈。观风鸟一个,长三尺。凶神王人,长三尺三寸。诸司使执弩一张,箭一只,临下事闭墓时射凶神王心,射着吉,墓内走三遭吉。乖角长三尺。咬敲援棒长三尺。擢搠长三尺。铡狭长三尺三寸。用檀木刻成半仗鸾驾,依次排之。已上天子用之吉。

图一 天子皇堂明器神煞方位图

图中加的是图中有文中没有的,加[ ]号的是文中有而图中没有的,图二至四同此例

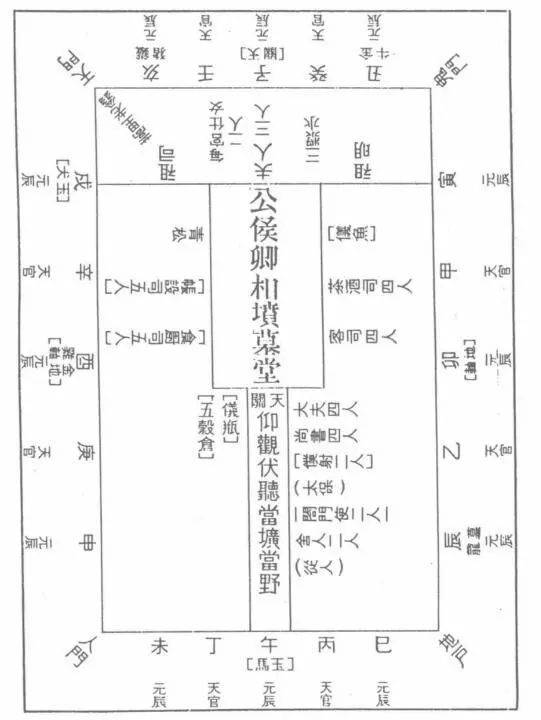

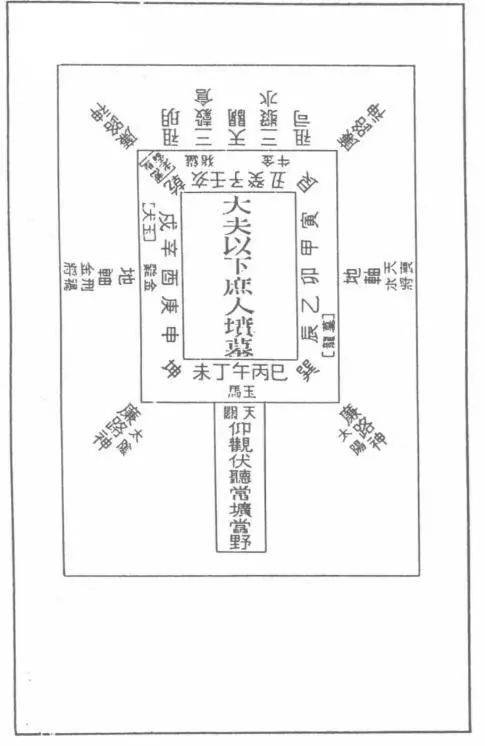

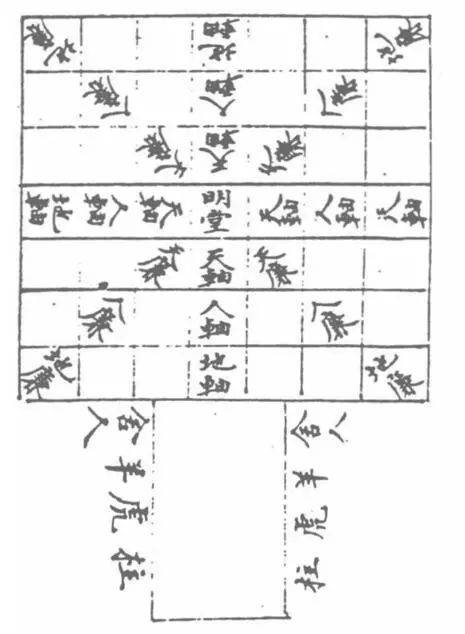

自亲王以下至公侯卿相墓中的明器,按照等级的不同,不但种类逐渐减少,同时,明器的数目也在递减(图二、图三)。另一方面,也出现了一些新的明器,如公侯卿相墓中以“五精石镇五方折五星”。“棺东安仪鱼,长二尺三寸。西北安青松,长二尺三寸。棺南安仪瓶,高一尺九寸。正南偏西安五谷仓,高二尺二寸。”在棺后则安“三浆水”。明器的尺寸,亦逐有递减。大夫以下至庶人墓中的明器(图四)为:

十二元辰,长一尺二寸,安十二方位。五呼将,长一尺二寸。镇墓五方五精石,镇五方。祖司祖明,长一尺二寸,安棺后。仰观伏听,长一尺二寸,安埏道中。当圹当野长一尺二寸。五谷仓一尺二寸。三浆水高九寸,安棺头。金鸡高一尺二寸,安酉地。玉犬长二尺九寸,高一尺,安戌地。蒿里老公,长一尺五寸,安堂西北角。天关二个,长一尺二寸,安堂南(原误为西,今改正)北界上。地轴二个,长一尺二寸,安堂东西界上。天丧刑祸一对,长二尺,安墓。墓龙长三尺,高一尺二寸,安辰地。金牛长二尺,高一尺二寸,安丑地。玉马高一尺,安午地。铁猪重三十斤,安亥地。四廉路神,长一尺九寸,安四(原误为西,今改正)角。以上皆大夫庶人用之吉。

《秘葬经》所记的各种明器,已简述如上。目前的问题是,我们不仅要知道什么等级的人应放那些明器,而且要根据《秘葬经》所记的来复原一些考古发掘品的名称(因为有些遗物原来是有自己的名称的,但今天我们已不甚清楚了。),从而更确切地来研究这些遗物在当时的使用意义。

必须指出,在我们利用《秘葬经》的材料来对一些发掘品进行对比时,要充分注意到各地葬俗的地域性及其在不同时代的差异。另外,宋元时代正是木明器和纸明器盛行的时期,这些不易留存的明器,也给我们的工作带来了很多困难。现就个人所见,试释以下十四事。

图二 亲王坟堂明器神煞方位图

图三 公侯卿相坟墓堂明器神煞方位图

图四 大夫以下至庶人坟墓明器神煞方位图

图五 成都跳蹬河宋墓墓门内的当圹、当野

(一)当圹、当野

《秘葬经》记自天子至庶人的墓中,皆有当圹、当野,置于埏道口。王去非同志根据《大唐六典》、《通典》和《大唐开元礼》的记载,认为唐代明器中的四神,即指当圹、当野、祖明、地轴,并推测当圹、当野为二镇墓俑(亦称“天王俑”或“武士俑”),祖明、地轴为二镇墓兽(王去非)。《秘葬经》中所记的方位,证实了当圹、当野为二镇墓俑的这种推测。当圹为人形,似无可怀疑(《太平广记》北京文友堂1934年影印谈刻本)卷三七三“蔡四”条(引自《广异记》):“颍阳蔡四者,文词之士也。天宝初,家于陈留之浚仪。(有鬼设斋)……遥见帐幕僧徒极盛,家人并诵咒前逼之,见鬼遑遽纷披,知其惧人,乃益前进。既至,翕然而散。其王大者与侣徒十余人北行,蔡氏随之,可五六里,至一墓林乃没,记其所而还。明与家人往视之,是一废墓中有盟器数十,当圹者最大,额上作王字。蔡曰:斯其大王乎?积火焚之,其鬼遂绝。”由此可证,当圹应作人形)。四川成都跳蹬河宋墓的墓门两旁,正放置着两个武士装束的陶俑(图五)(刘志远、坚石)。王家祐同志认为这种陶俑,“实际上就是方相的演变形态”。但是,《秘葬经》所记方相的形状(详见“方相”条)与此不合,所以,这两个武士俑还是当圹、当野(四川宋墓中有所谓“寿神”者,《东坡志林》卷七:“诗云:谷则异室,死则同穴。古今之葬,皆为一室,独蜀人为一坟而异藏,其间为通道,高不及肩,广不容人。生者之室,谓之寿堂;以偶人被甲轨戈,谓之寿神以守之。而以石瓮塞其通道,既死而葬则去之。”(《稗海》本,五卷本《东坡志林》无此条。)但是,这里所说的寿神,是置于寿堂(生圹)内的,不是现在发现的武士俑。又唐代之当圹、当野在宋以后亦可能为《秘葬经》中之“阁门使”等所代替,如南唐二陵和贵州遵义宋墓石墓门上所刻的武士像。惟此种演变关系,目前尚不甚清楚)。它和唐代当圹、当野的形式,仍相去未远。

(二)祖司祖明、天关地轴

祖明、地轴在唐代既为四神,然唐代以后的墓中却不见此种形式的镇墓兽。根据文献记载,与此相类的明器,时代愈晚愈有增加,唐、宋、金元的不同情况如下表:

这种时代愈晚明器愈增加的情况,也说明《秘葬经》的成书时代是较晩的。但祖司、祖明、天关、地轴在宋元墓中究系何种明器,则未敢臆测。

(三)方相

考证方相的文章已经很多,并且有人认为方相就是魏晋南北朝墓中出土的武士俑(小林市太郎《汉唐古俗と明器土偶》,此书误将晋墓中的武士俑列为汉俑),这种意见大有可商榷之处。方相外形的特点是手持矛戟,瞋目恐怖(《太平广记》卷三七二“桓彦范”条(引自《广异记》):“扶阳王桓彦范……常与诸客游侠,饮于荒泽中,日暮……大醉,遂卧泽中。二更后,忽有一物长丈余,大十围,手持矛戟,瞋目大唤,直来趋范。……范有胆力,乃奋起叫呼,张举而前,其物乃返走。遇一大柳树,范手断一枝,持以击之,其声策策如中虚物,数下乃匍匐而走。范逐之愈急,因入古圹中。洎明就视,乃是一败方相焉。”);其次,唐代方相已多用荆或竹编制(《太平广记》卷三七一“窦不疑”条(引自《纪闻》):“武德功臣孙窦不疑为中郎将,告老归家。家在太原,宅于北郭阳曲县。不疑为人勇有胆力。……太原城东北数里,常有道鬼,身长二丈,每阴雨昏黑后多出,人见之或怖而死。……不疑既至魅所,鬼正出行,不疑逐而射之,鬼被箭走。……明日往寻,所射岸下,得一方相,身则编荆也,今京中方相编竹,太原无竹,用荆作之。”)。这些记载都与魏晋南北朝墓中的武士俑不合,所以,也就不可能是方相。《秘葬经》中所记的方相,是“五彩结之,有四眼,手秉扽杈”。且自公侯卿相以下的墓中,均不放置。目前发掘的皇帝及亲王的陵墓中,皆未见有类似方相形状的俑,可能因为多用荆竹编制早已腐朽了的缘故。

(四)观风鸟

观风鸟,据《秘葬经》所记它在天子和亲王的陵墓中是与方相神并排的。但是,在唐代的文献和《宋会要辑稿》中却只见方相,而无观风鸟。已经发掘的唐墓和南唐二陵中也未发现有作鸟形的俑。因疑此种明器的出现或者较晚。既名曰鸟,必作鸟形。四川宋墓中曾发现有鸟形明器,皆作人首鸟身状(图六)(刘志远、坚石《川西的小型宋墓》;陈建中《成都市郊的宋墓》。文中皆称其为人首鸡身俑),是否为观风鸟,尚待确证。

图六 成都市郊宋墓出土的观风鸟

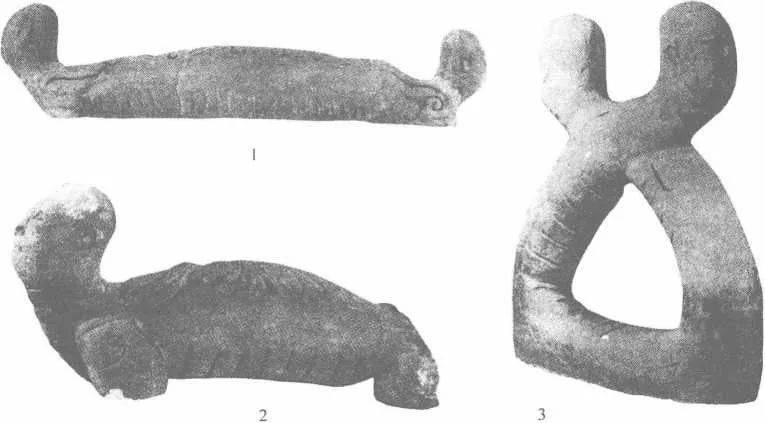

(五)仰观伏听

《秘葬经》记自天子至庶人墓中,在当圹、当野之后皆置仰观、伏听。《宋会要辑稿》礼二九之二〇-二一记宋真宗永定陵内明器亦有仰观、伏听。四川成都跳蹬河宋墓中有所谓“伏俑”,身平伏地下,昂首观望(刘志远、坚石《川西的小型宋墓》)。四川广汉宋墓中亦发现绿黄釉“伏俑”,身平卧,两肘支地,歪首作伏听状。我认为这两个俑是有仰观和伏听的可能。

(六)关于南唐二陵出土的俑的身份

南唐二陵共发现男女陶俑190件(这都是可以看出全形的,碎块不计算在内),李昇陵出土138件,李璟陵出土54件。这些俑都代表着什么身份呢?报告中曾与《大唐六典》内所记的唐代宫廷人员作了比较,将女俑分为四种,男俑分为五种(十二时俑不在内)。我们首先应该承认,墓中殉入的明器,虽然是模仿着人们的生活,但它却又和人间有所不同。所以,《大唐六典》所记的唐代宫廷人员和南唐二陵的俑之间,还有一定的差别。唐代文献中没有发现记天子葬仪的资料,但宋代却有记载。《宋会要辑稿》礼二九之二〇-二一所记宋太宗永熙陵和宋真宗永定陵的明器如下:

少府监言:检会永熙陵法物,比永昌陵凶仗又增辟恶车、重车、象生辇、逍遥子各一,刻木殿直供奉各五十人,控鹤官、马步军队各五百人,六尚内人各十人,音声队、白幕象生器物五十床,椅二十副,驼马各三十,羊群五,茶藏、食藏、屏风、掩障、神御帐、宫城、园苑各一,今请如永熙陵修制,从之。(永定陵)又添造凉车、毡帐、引驾象、大辇各一。瓷甒添七,瓦甒添十四,纱幪大小四百五十,聚盖青黄各十,从物白藤担子、驾头、扇筤各一,供奉官、殿直各五十人,六尚内人四十人,内弟子、控鹤官、殿侍、当从物及下茶酒者、钧容及西第二班执乐者、带甲马步军各二百人,入内院子三十人,金甲将军二人,五坊三十人,翰林、御厨、仪銮司、祇候库、武德司、亲事官、内六班各五十人,清道四人,御马二十匹,散马五十匹、带甲马二匹、并鞍辔、控鹤官,驼百头,羊五圈,圈百口,果子杂花各二十株,金银器物各一舆,金银酒器各五十,食奁二十副,兀子一十副,酒瓮二十副,茶担四副,龙床、踏床各二,仰观、伏听、清道、蒿里老人、鲵鱼各一,招幡子六十,赠作五十舆,衣服三百五十舆,琴院各六事,棋局二副。又内出大小御侍十人,未漆椅桌各十,逍遥子、平头辇各一,并赴陵下。

宋太宗死于至道三年(公元997年),上距李昇钦陵(建于公元943年)五十四年、李璟顺陵(建于公元962年)三十五年。宋真宗死于乾兴元年(公元1022年),上距钦陵七十九年、顺陵六十年。《大唐六典》为唐开元二十七年(公元739年)注就,它不是专记陵中葬仪的,虽然南唐在许多制度方面是仿照唐制的,但《大唐六典》和南唐二陵毕竟相差了二百余年。故以《宋会要辑稿》所记的永熙陵和永定陵葬仪来研究南唐二陵的俑,较据《大唐六典》更为相近。但《宋会要辑稿》所记,仍失之于简,《秘葬经》的时代虽更晚一些,可是在某些地方,特别是在明器排列的位置方面,又补充了《宋会要辑稿》的不足。

根据《宋会要辑稿》和《秘葬经》的记载,南唐二陵的俑的身份大致如下:

(一)女俑:第一种,如报告所说的,是属于嫔妃一类的人物。第二种,代表着每宫的夫人,也就是报告中所说的“贵妇人”。第三种是美女与宫娥。第四种为舞姬。

(二)男俑:男俑中除六尚内人(相当于《秘葬经》中的各司、库、院诸人)外,还应有宰相、尚书、谏议、太尉、金吾、皇门使、通使(事)舍人等一类的官员。另外,还有供奉内廷的伶人和舞人,也就是《宋会要辑稿》中的“钧容及西第二班执乐者”。报告中的长须俑(第三种)、宿卫人员(第四种)和十二时俑,不包括在上述的官员之内(详见“蒿里老公”及“镇殿将军”条)。

可见二陵中女俑的身份是比较明确的。男俑则比较复杂,特别是原来俑的手上所持的物件均大部残失,这就更不容易辨别出他们的职务。

从南唐二陵的俑和《宋会要辑稿》中所记的明器,来和《秘葬经》对比之后,我们就可以发现,《秘葬经》的成书时代虽然较晚,但它的师承渊源,可能上溯到唐。所以,它在某些地方还保存了一些唐宋时代的丧葬旧制。

(七)蒿里老公

古人所谓蒿里者,乃指人死后灵魂所归之处也,故墓中置蒿里老公(翁)。北宋时又称蒿里老人,《宋会要辑稿》礼二九之二〇-二一记永定陵中明器,即有蒿里老人。《秘葬经》中记天子至庶人墓中的西北角,均置蒿里老公。南唐李昇陵的后室曾发现一件头戴风帽,脸上有皱纹,颔下有长须,身穿圆领长袍,两手交叉于胸前的老人俑(图七)。此俑在李昇陵出土的陶俑中是比较特殊的,它和其他作官吏装束的男俑绝不相类,应是《秘葬经》中的蒿里老公或宋永定陵中的蒿里老人。又,李璟陵的后室亦出有此种陶俑,已残(李璟陵后室共出两件,均残,其一尚存上半身,作笼袖拱手状)。

图七 南唐李昇陵出土的蒿里老公

(八)镇殿将军

《秘葬经》记天子和亲王的棺后有镇殿将军二人。南唐李昇、李璟陵的后室,各岀身披甲胄,一执圭形盾,一执圆形盾的武士俑两个(图八)。后室正是棺床所在,与《秘葬经》所说镇殿将军的方位相合,所以它们应是镇殿将军。按《宋会要辑稿》礼二九之二〇-二一记永定陵明器中,有金甲将军二人,应与《秘葬经》中的镇殿将军意义相同。

图八 南唐李昇陵出土的镇殿将军

(九)仪鱼

《秘葬经》记公侯卿相墓中于棺东安仪鱼,疑即《宋会要辑稿》礼二九之二〇-二一记永定陵明器中之鲵鱼。唐墓中多发现鱼形俑,如山西长治北石槽唐墓中发现的兽首鱼身、前有两蹄的俑或人首鱼身俑(图九,2),调露元年(公元679年)王深墓中发现的人首鱼身下有四足的俑(图九,4),这种形象是很接近鲵鱼的传说的(段成式《酉阳杂俎》(四部丛刊初编本)前集卷十七:“鲵鱼如鲇,四足长尾,……声如小儿。”)。南唐二陵中共发现13件人首鱼身俑,有的戴道冠状帽,颈下刻鱼鳞,脊骨突出,两边各有一鳍(图九,3);有的光头不戴帽,两侧有显著的鱼翅(图九,5)。这和山西唐墓的人首鱼身俑大体相同。人首鱼身俑一直到北宋墓中还有发现,江西彭泽庆历七年(公元1047年)刘宗墓中就发现了两件,一作鱼形,一作人首鱼身形(图九,1),分别置于墓室左右的壁龛中。此种人首鱼身俑极有可能是永定陵中的“鲵鱼”或《秘葬经》中的“仪鱼”。

图九 仪鱼

1.江西彭泽宋刘宗墓出土 2.山西长治北石槽2号墓岀土 3.南唐李昇陵出土

4.山西长治唐王深墓出土 5.南唐李璟陵出土

(十)金牛铁猪

唐宋墓中时常发现铁牛、铁猪,皆为压胜之物(参看《白沙宋墓》页46,注[96])。刘肃《大唐新语》(《稗海》本)卷十三“纪异”条:

开元十五年(公元727年)正月,集贤学士徐坚请假往京兆,葬其妻岑氏,问兆域之制于张说,说曰:“……长安、神龙之际,有黄州僧泓者,能通鬼神之意,而以事参之。仆常闻其言,犹记其要。墓欲深而狭,深者取其幽,狭者取其固。平地之下,一丈二尺为土界,又一丈二尺为水界,各有龙守之。土龙六年而一暴,水龙十二年而一暴,当其隧者,神道不安,故深二丈四尺之下,可设窀穸。……铸铁为牛豕之状,可以御二龙。……僧泓之说如此,皆前贤所未达也。”

《秘葬经》记金牛安丑地,铁猪安亥地,以此方位度之,当在墓室的东北及西北部。四川成都前蜀王建墓内的铁牛、铁猪,却安在石棺床南边的东西两角,与《秘葬经》之方位不合。元墓中安置金牛、铁猪的情况更为普遍,安庆发现的大德九年(公元1305 年)的范文虎墓,即出铁牛、铁猪各一只。牛、猪也有的用铜铸的,所以《秘葬经》记牛为“金牛”;西安曲江村至元二年(公元1265年)段继荣墓的甬道口两侧即放着铜牛、铜猪。也有的改为陶猪、陶牛,如西安玉祥门外的元墓。

(十一)墓龙

南唐二陵中发现过三件人首龙身的俑,李昇陵后室出1件,李璟陵前室出2件,有的是两人首共一龙身(图一〇,1),有的是两人首共一龙身而绕成“8”字状(图一〇,3)。山西长治的唐墓中也发现有与此类似的俑(本书页193注[4]、页194注[1])。这种人首龙身的俑可能是《秘葬经》中所记的自天子至庶人墓中的墓龙。西安玉祥门外发现的元墓中曾岀陶龙一条,长20厘米,身上有鳞,作直蹲状,这完全可以肯定是《秘葬经》中所说的墓龙。

图一〇 南唐李昇、李璟陵出土的墓龙

(十二)凶神王人

《秘葬经》记天子陵墓中有凶神王人,并于“临下事闭墓时,射凶神王心”,此所谓凶神王人究作何种形状?颇难臆测。近年发现的唐宋墓中的俑,有于帽上刻王字的,如福建福州南郊唐墓中的十二时俑,南唐李昇陵中亦发现一件冠上刻王字的男俑,前引《太平广记》卷三七二“蔡四”条中记当圹的额上亦有王字(《太平广记》(北京文友堂1934年彩印谈刻本)卷三七三“蔡四”条(引自《广异记》):“颍阳蔡四者,文词之士也。天宝初,家于陈留之浚仪。(有鬼设斋)……遥见账幕僧徒极盛,家人并诵咒前逼之,见鬼遑遽纷披,知其惧人,乃益前进。既至,翕然而散。其王大者与侣徒十余人北行,蔡氏随之,可五六里,至一墓林乃没,记其所而还。明与家人往视之,是一废墓中有盟器数十,当圹者最大,额上作王字。蔡曰:斯其大王乎?积火焚之,其鬼遂绝。”)。但这些俑似乎都不是《秘葬经》所说的凶神王人。不过,从这里我们也可以得到一点启示,即刻王字的俑不是一般的官吏或仆侍俑。

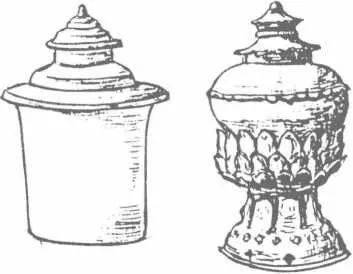

(十三)五谷仓和三浆水

古人墓中以明器盛谷物及醴酒随葬,是很早的事情(参见陈公柔《士丧礼、既夕礼中所记载的丧葬制度》),皆为致奠之意。随着时代的不同,致奠的意义也都有了新的解释,致奠用的器物也在随时变化。《秘葬经》记公侯卿相和大夫庶人的墓中均安五谷仓与三浆水,五谷仓与三浆水即是装谷物和浆水之类的明器。盛三浆水的器物,疑即宋、辽、金墓中时常发现的小口大腹瓶。此种类型的高瓶,是当时我国北方自河南以北,包括今河南、陕西、山西、河北乃至东北、内蒙一带民间流行的一种器物,最近在江苏宋墓中亦有发现。瓷胎者有白釉黑花的,江苏并出有影青的,俗称梅瓶或花瓶。缸胎者多出于河北、内蒙,俗称鸡腿坛。皆为盛酒之物。根据文献得知,当时这种瓶是叫作“经瓶”的(见《白沙宋墓》页31,注[40])。活人用来盛酒,墓中发现的亦必为盛浆水之器。五谷仓在近年各地发现的唐宋墓中也时有发现,如河南陕县刘家渠唐墓发现过盛谷物的小陶瓶,甘肃陇西宋墓中发现过盛糜、谷、荞麦等谷物的彩绘带莲花座的陶罐(图一一,2),山西稷山元代初年墓中发现过装黍子、板豆、谷子等粮食的小陶罐,西安元墓中发现的带盖圆形陶仓(图一一,1)等,这些陶瓶、陶罐或陶仓都应是当时的五谷仓。由于时代和地区的不同,五谷仓的形式也并不是固定的。唐代还有用五谷袋和熟食瓶下葬的,敦煌发现的晚唐写本《杂抄》云:

食瓶五谷轝谁作?昔伯夷叔齐兄弟,相让位与周公,见武王伐纣为不义,隐首阳山,耻食周粟,岂不我草乎?夷齐并草不食,遂(饿)死于首阳山。载尸还乡时,恐魂灵饥,即设熟食瓶、五谷袋引魂。今葬用之礼。(《杂抄》原件已为伯希和窃去,现存法国巴黎国家图书馆,编号为伯2721。刘复《敦煌掇琐》曾节录之,然未载此条。今据北京图书馆藏原件照片抄录。《杂抄》一名《珠玉抄》,二名《益智文》,三名《随身宝》,卷尾又题名《珠玉新钞》。张政烺《敦煌写本杂抄跋》(载《周叔弢先生六十生日论文集》)谓此杂抄即唐宋时人所谓《何论》者。关于此书的内容还可参考周一良《敦煌写本杂钞考》(载《燕京学报》35期)或王重民《敦煌古籍叙录》)

图一一五谷仓

1.西安玉祥门外元墓出土 2.甘肃陇西宋墓出土

此说虽不足信,然颇可代表当时人们安设此种明器的心理。这种在墓内放置熟食罐或粮罐的习俗,在某些地区,一直到近代还甚流行(参见郑德坤、沈维均《中国明器》)。

(十四)五方五精石

镇墓之文,自汉代以来即有之,如东汉之朱书镇墓罐等。罗振玉《石交录》(《贞松老人遗稿甲集》)卷一,记有东汉熹平二年镇墓石,中有五方五帝之辞,虽然它所表示的意义和唐以后的镇墓石不尽相同,但是可以说明,墓中置镇石的习俗,是相当久远的。陕西咸阳县博物馆存有唐景龙元年(公元707年)武三思镇墓石一方(武三思之镇墓石,式如墓志,正方形,每边长0.56米。盖曰:“大唐景龙元年岁次丁未十一月乙未朔八日壬寅谨为梁王镇。”共五行,行五字。石之上半为符箓字十一行,前十行行六字,末行四字,共六十四字。下半为楷书十八行,行八字。见李子春《唐武三思之镇墓石》,《人文杂志》1958年2期,页109),此石原有五块,此块为南方三炁丹天文。西安南郊庞留村唐至德三年(公元758年)下葬的寿王第六女清源县主墓的墓道内,发现了五合镇墓石,各以青、白、赤、黑、黄代表东、西、南、北、中五方五帝(今录其“灵宝赤帝三炁天文”的全文如下:“南方三炁丹天承元始符命告下南方无极世界土府神乡诸灵官今有清源县主灭度五仙托尸大阴今于咸宁县洪源乡少陵原安宫立室庇形后土明承正法安慰抚恤赤灵哺饴三炁丹池精光充溢练饰形骸骨芳肉香亿劫不灭南岳霍山明开长夜九幽之府出清源县主魂神沐浴冠带迁上南宫供给衣食长在光明魔无干犯一切神灵侍卫安镇如元始明真旧典女青文。”)。镇文的辞句与武三思墓中发现的基本相同。按此种镇墓石皆出自当时道家的《太上灵宝洞玄灭度五练生尸经》中的“安灵镇神”天文。敦煌发现的《太上灵宝洞玄灭度五练生尸经》残卷中,还存有“灵宝赤帝练度五仙安灵镇神三炁天文”、“灵宝黄帝练度五仙安灵镇神中元天文”、“灵宝白帝练度五仙安灵镇神七炁天文”、“灵宝黑帝练度五仙安灵镇神五炁天文”等(敦煌发现的《太上灵宝洞玄天度五练生尸经》残卷,已为伯希和窃去,现存法国巴黎国家图书馆,编号为伯2865。王重民《伯希和劫经录》(见《敦煌遗书总目索引》)题为“残道经”。按斯坦因由敦煌窃去的经卷中,亦有此经,现存英国大英博物馆,编号为斯0298,该卷最后标明为“太上灵宝洞玄灭度五练生尸经”,故知伯2865亦为此经之残卷。今据北京图书馆藏伯2865原件照片,录其“灵宝赤帝练度五仙安灵镇神三炁天文”的全文如下,以资比较:“南方三炁丹天承元始符命告下南方无极世界土府神乡诸灵官今有天上清信弟子王甲灭度伍仙托尸太阴今于其界安宫立室庇形后土明承正法安慰抚恤赤灵哺饴三炁丹池精光充溢练饰形骸骨芳宍香亿劫不灭南岳霍𡆯明开长夜九幽之府出甲魂神沐浴冠带迁上南宫供给衣食长在光明魔无干犯一切神灵侍卫安镇悉如元始明真旧典女青文。”),其辞句与武三思和清源县主墓中发现的镇墓石辞句完全相同。这种镇墓石大约到北宋初期有了变化。北宋真宗永定陵内已改用五精石镇墓法。《宋会要辑稿》礼二九之二五:

(乾兴元年六月)二十五日,内降镇墓法,五精石镇墓法,令山陵修奉司在彼祗应人,将阴阳文字看详,如得允当,即依逐件事理,候至时精洁镇谢。

五精石仍以五色代表五方,《重校正地理新书》卷一四:

镇墓古法有以竹为六尺弓度之者,亦有用尺量者。今但以五色石镇之于冢堂内。东北角安青石,东南角安赤石,西南角安白石,西北角安黑石,中央安黄石,皆须完净,大小等,不限轻重。

四川彭县发现的宋墓中有两块镇墓石,置于腰坑之上,其一曰:

赵公明,字都,之中,镇压寿堂之内。禁忌,五土之精。转祸为福,改灾为祥。伏乞佑男生胡寿堂遐龄,兼附亡室杜氏道喜娘子幽室一所,各引旺气入穴。一枕来岗,永远千福。外邦于他方,纳吉祥。

所谓“五土之精”即五方五精,故此石当即《秘葬经》中所记自公侯卿相以下至大夫庶人墓中的五方五精镇石。彭县宋墓的五方五精镇石,既镇压男墓主人的生圹(寿堂),也兼镇女墓主人的墓室(幽室)。同时,还可以看出,墓中安放镇墓石,是受了当时道教的影响。

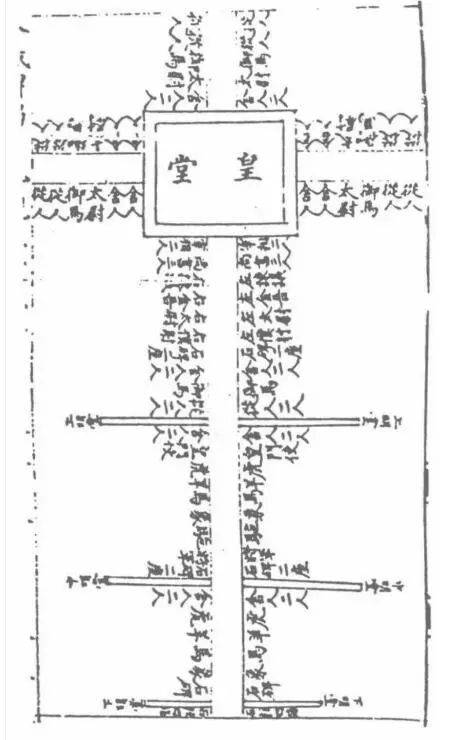

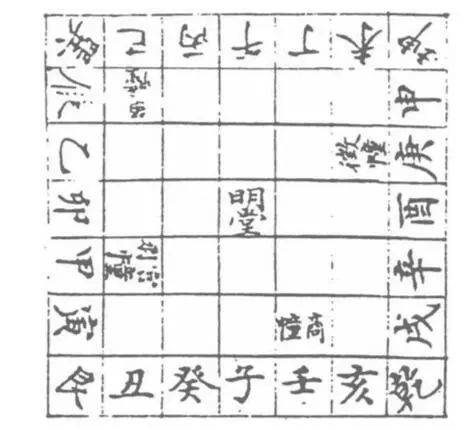

《碑碣墓仪法篇》分别记载了天子山陵、亲王墓仪碑碣、公侯卿相碑碣仪制和庶人幢碣仪制等制度,并各附方位图。天子山陵的制度如下(图一二):

天子山陵皇堂前御道广十八步,合九天九地也。前安宰相四人、六尚书、左右谏议、左右金吾、左右仆射、左右太尉,各长九尺二寸,合九州二仪也。灵台碑二座,至禁围里,长一丈二尺,合十二月,相离四步,各长一丈五尺,安一对。里禁围前安左右侍人、左右皇门使,各长八尺三寸,合八卦三才也。御马二匹,长九尺,高五尺,合九宫五行也。侍官四对,长六尺三寸,合六律三才。至明堂前御道阔十五步,长五十五步,前安通使舍人二对、石虎一对、羊一对、马一对、象一对、驼一对、左右将军、灵台碑二座、接引舍人二对、华表柱二对,各相去一丈二尺。至中明堂前,明堂空御路长六步,阔一十五步。舍人、将军,各长九尺,法按九宫。虎一对,长六尺,高四尺。羊一对,长五尺,高三尺。马一对,长八尺,高四尺。象,长一丈,高六尺。驼,长八尺,高五尺。碑,长一丈二尺。华表柱,长一丈二尺。左一门、右一门、后宰门,各安间门使二人。左右舍人一对,左右太尉一对,各长九尺,合九宫也。御马二匹,长八尺,高四尺,合八卦四时也。从官四对,长四尺,合四时吉。逐姓于长生方上安碑楼两座,高九尺,碑长三丈三尺,依此用之大吉也。

图一二 天子山陵图

我国古代陵墓前安置石人、石兽等,自汉代以来即有之。唐人封演《封氏闻见记》卷六“羊虎”条云:

秦汉以来,帝王陵前有石麒麟、石辟邪、石象、石马之属;人臣墓前有石羊、石虎、石人、石柱之属,皆所以表饰坟垄如生前之象(一本无象字)仪卫耳。国朝因山为陵,太宗葬九嵕山,门前亦立石马,陵后司马门内,又有蕃臣曾侍轩禁者一十四人石象,皆刻其官名。(《雅雨堂丛书》本)

西汉诸陵石象生今无存者。刘敦桢在《明长陵》一文中曾对历代石象生制度,作了比较(刘敦桢《明长陵》)。唐代的乾陵,我们曾作了考古勘查,陵前的石象生计有石望柱一对、翼马一对、朱雀一对、鞍马五对、控马者三对、石人十对,“蕃臣曾侍轩禁者”六十尊,朱雀门(神门)前还有石狮、石人各一对。宋代陵墓可以河南巩县北宋的八座皇陵为代表,山陵的平面布置基本上是沿袭着唐陵的制度。永安陵(赵匡胤的父亲赵弘殷)建于乾德二年(公元964年),陵前现存石象生有石人、石马、石羊、石虎、石獬豸(獬豸图像见李诫《营造法式》卷三三《彩画作制度图样上》。北宋永昭陵前的石獬豸图像见沙畹《华北考古图录》,以前有人称此石兽为貘或麒麟)和石望柱。永昌陵(赵匡胤)建于太平兴国二年(公元977年),四神门外各有二石狮,陵前石象生除永安陵有者之外,又增添石象和石瑞禽屏(永昭陵前的瑞禽屏图像见沙畹《华北考古图录》,永厚陵前的禽屏图像见同书图版CCCXII。以前有人称其为朱雀或凤凰)。石象生保存最完整的是宋太宗赵光义的永熙陵,一如永昌陵之制,惟于石马旁增加了控马者(图一三)。其他如永定陵、永昭陵、永厚陵、永裕陵、永泰陵等,皆遵永熙陵之制,成为北宋的定制。《宋会要辑稿》礼三七之五七-五九记仁宗明道二年(公元1033年)四月十日太常礼院与司天监所定的山陵制度如下:

(仁宗明道二年)四月十日太常礼院言:准诏同司天监详定山陵制度。皇堂深五十七尺。神墙高七尺五寸,四面各长六十五步。乳台高一丈九尺,至南神门四十五步,鹊台高二丈三尺,至乳台四十五步。诏:下宫更不修盖,余依。石门一合二段,长一丈二尺五寸,阔六尺,厚二尺。越额一,长一丈八尺,高四尺五寸,厚二尺五寸。直额一,长一丈八尺,阔四尺,厚二尺五寸。挟二,长一丈二尺,阔二尺五寸,厚二尺。门砧二,长五尺,阔二尺五寸,厚二尺。门砌三,阔厚二尺二寸,长六尺,一长三尺。榼鏁柱一,长一丈三尺五寸(按原书“寸”误抄为“尺”,今改正),阔二尺,厚一尺。漆灯盆一座,盆高四尺五寸,径三尺,座方二尺五寸,厚一尺。蜡灯烛台一座,高二尺,径一尺五寸。宫人二,高八尺,阔二尺五寸(按原书“寸”误抄为“尺”,今改正),厚二尺,土衬二,长四尺,阔三尺五寸,厚六寸,座二,长三尺五寸,阔三尺,厚八寸。文武官四,身高九尺五寸,阔二尺五寸,厚二尺,土衬四,各长四尺,阔三尺,厚六寸,座四,长三尺五寸,阔二尺五寸,厚八寸。羊四,高六尺五寸,阔六尺,厚二尺五寸,土衬四,长七尺,阔三尺五寸,厚六寸,座四,长六尺五寸,阔二尺五寸,厚八寸。虎四,高六尺五寸,阔五尺,厚三尺,土衬四,长六尺五寸,阔四尺,厚六寸,座四,长六尺,阔三尺五寸,厚八寸。马二,长一丈,头高六尺,厚三尺五寸,土衬二(按原书“二”误抄作“四”,今改正),长七尺五寸,阔四尺五寸,厚八寸,座二,长七尺,阔四尺,厚八寸。马官四,高八尺五寸,阔二尺五寸,厚二寸,土衬四,长五尺五寸,阔三尺,厚六寸,座四,长五尺,阔二尺五寸,厚八寸。望柱二,长一丈四尺,径二尺五寸,土衬二,方四尺五寸,厚六寸,座二,方三尺。师子八,高六尺五寸,阔五尺,厚三尺,土衬八,长六尺五寸,阔五尺,厚六寸,座八,长六尺,阔四尺五寸,厚八寸。

图一三 宋太宗永熙陵平面示意图

1、3〜9.石人 2.石狮 10、11.石羊 12、13.石虎 14、15.石马及控马人 16、石獬豸 17.石瑞禽屏 18.石象 19.石柱

这里记的陵前石象生与北宋诸陵现存的石象生是有出入的,它没有记载用石獬豸、石象和石瑞禽屏。南宋及金代诸陵的石象生皆已无存(浙江绍兴的南宋六陵,本为攒宫,原来就未设石象生,非元僧杨琏真伽所毁。北京房山的金陵,于明天启二年(公元1622年)亦被破坏,且建关帝庙以压胜,清初重新修复,尽失旧观。元陵异俗,亦无石象生)。至明孝陵,乃废羊、虎、瑞禽屏,增添骆驼、麒麟,至长陵又增勋臣四人。明代其他诸陵,皆遵孝陵之制。其后清代诸陵,亦因袭其制,无甚变更(刘敦桢《明长陵》)。从这里可以看得很清楚,《秘葬经》所记的天子山陵前的石象生制度,一方面保存了唐宋以来的石羊、石虎,另一方面却又岀现了石骆驼,这正是自宋至明的过渡阶段。

《秘葬经》记亲王墓前的石象生,较天子陵前的稍有递减(图一四)。至于公侯卿相墓前的石象生则仅有石舍人、石羊、石虎各一对(图一五),这和山西忻县政和四年(公元1114 年)田茂墓前现存的石象生完全符合(田茂字仲坚,官武功大夫河东路第六将管辖训练泽州隆德府威胜军辽州兵马隆德府驻札。墓志为周邦彦撰,阴阳人温运刊字。墓前有石人、石羊、石虎各一对)。另外,在山东曲阜杜家庄附近还发现过元代皇庆元年(公元1312年)的“达鲁花赤颜君之茔”,茔前有石人、石羊、石望柱和墓碑、石牌坊等雕刻,这种排列,与《秘葬经》的制度也基本上是符合的。

图一四 亲王墓仪

《坟台穴尺寸法篇》记天子的陵台、地宫的制度是:

天子陵台高一丈八尺。天子葬明堂,中方土德中等也,着黄衣,坤卦属土,是二宫,艮属土,是八宫,一合成十六用是也。用红泥泥之,穴深九丈,按九宫。下通三泉。内有大殿九间,用玉石砌就,内间四门,外有三重门,外域四门,台高一丈五尺,砖砌四角,墙高一丈二尺。皇城行墙高九尺,三层禁围。已上并天子用之,大祥瑞吉。

按其所记的皇堂(地宫)深度,与由吾《葬经》(《新唐书•艺文志》五行类著录有由吾公裕《葬经》三卷。按宋代王洙等编纂《在理新书》以前,由吾与一行的《葬经》均甚流行。北宋皇室曾一再根据一行之说选择陵地。见《白沙宋墓》页86〜87,注[179]。宋以后这两种《葬经》皆佚)相同。《宋会要辑稿》礼二九之二三〜二四:

真宗乾兴元年(公元1022年)……六月五日……令(吕)夷简召京城习阴阳地理者三五人偕行……十六日,王曾等上言:得司天监主簿侯道宁状,按由吾《葬经》:天子皇堂深九十尺,下通三泉。又一行《葬经》:皇堂下深八十一尺,合九九之数。合请用一行之说。旧开上方二百尺,合请止百四十尺,并从之。

图一五 公侯卿相坟墓图

故《秘葬经》所记的天子皇堂深度,当出自由吾《葬经》。同时,从《宋会要辑稿》的记载中也可以看出,北宋诸陵不但在选地上多按阴阳地理葬书的制度安排(参见《白沙宋墓》页86〜87,注[179]、[181]),就是在地宫的建筑上也按葬书修造。

至于山陵的平面布置,《秘葬经》所记的也与北宋、明代诸陵不尽相同。它在皇堂的四神门外,都安有一套石人、石马,并分上、中、下三层明堂,这较现存的宋、明诸陵都为复杂。此种制度在当时并未施行。

北宋诸陵的陵台平面都是方形的,外设神墙,每面开一神门,四角建角阙,神门外设乳台、石狮等,南神门外设石象生、石望柱及鹊台。但是,皇堂的深度、陵台、神墙及神门至乳台至鹊台的高度、方广和距离,各陵并不统一,皆于修建之时由太常礼院、司天监或园陵修奉所等参酌议定,《宋会要辑稿》中的有关记载有下列五事:

太祖乾德元年(公元963年)十二月七日,皇太后王氏崩于滋德殿……皇堂之制,下深四十五尺,上高三十尺,陵台再成,四面各长七十(按原书“十”误抄为“千”,今改正)五尺,神墙高七尺五寸,四面各长六十五步,南神门至乳台四十五步,高二丈三尺。(礼三一之八)

太祖乾德元年(公元963年)十二月二十三日,诏改卜安陵……二年正月……十一日,有司请新陵皇堂下深五十七尺,高三十九尺。陵台三层,正方,下层每面长九十尺。南神门至乳台,乳台至鹊台皆九十五步,乳台高二十五尺,鹊台增四尺。神墙高九尺五寸,周回四百六十步,各置神门角阙。(礼三七之一)

真宗咸平……六年(公元1003年)二月,太常礼院议康、定二陵制度,请依改卜安陵例,诏比安陵减省制度,康陵比安陵减省外,皇堂深四十五尺,灵台高三十三尺,四面各长七十五尺,神墙高七尺五寸,四面各长六十五步,四神门,南神门外至乳台四十五步,乳台高一丈五尺,乳台至鹊台五十五步,鹊台高一丈九尺。简穆皇后陵比孝明皇后减省,亦同此制,其石作比安陵减三分之一。每陵四神门外,各设狮子二,南神门外宫人二,文武官各二,石羊、石虎各四,石马各二并控马者、望柱石二。(礼三七之二)

徽宗崇宁元年(公元1102年)二月十六日,圣瑞皇太妃朱氏薨……三月二十日,礼部言:追尊皇太后园陵修奉所状,准尚书省札子,今来园陵皇堂用四十五尺,依朝旨参酌增损丈尺等,其修砌皇堂地宫、鹿巷、厢壁、火口、土暗在四十五尺内,并依去年皇堂故例,开深六十九尺,打筑六尺,的用六十三尺。今来阴阳官胡晟等状,依经法开掘五十三尺,打筑八尺外,的用四十五尺。今来既用石地宫,若依修奉所状内事理,除别无典礼该载外,取到太史局状看详,胡晟等状内所定皇堂下深并填筑丈尺,即别无妨碍。内看详神墙高一丈,即未合经法,若用九尺或一丈一尺,及神台等若依去年故例修制,各别无妨碍。内参酌增损丈尺名件,即阴阳经书不载,若依所请,即无妨碍。又取到太常寺状,勘会建中靖国元年园陵神墙用一丈三尺,诏用一丈一尺,余依修奉所申。(礼三七之六八〜六九)

高宗皇帝绍兴二十九年(公元1159年)九月二十日,皇太后崩于慈宁宫之慈宁殿……(十月)四日,太常寺讨论大行皇太后攒宫合用典礼下项一,国朝典故,园陵、皇堂、神台下深丈尺不同,及园陵上宫合置四神门、南门乳台、鹊台、石作宫人等,今来止系修奉攒宫,欲并依昨昭慈圣献皇后、显肃皇后攒宫礼例修奉施行。(礼三七之六九)

此外,就目前所知的自汉阳陵以来的陵台,多作方形层叠之状。唐代诸陵则因山为坟,不拘形体。南唐二陵亦循唐制,以高山为坟陇,但从现存遗迹上看,原来仍有陵台,今钦陵陵台尚可辨出为一圆形土丘。前蜀王建的永陵陵台亦作圆形,与北宋诸陵之方形陵台不同。坟台平面作圆形,是长江流域的习俗(刘敦桢《明长陵》),南唐二陵和王建永陵或系受此影响。至明洪武营孝陵,坟之平面始改方为圆,若馒首形。永乐北迁后,自长陵迄思陵,皆遵其法,汉以来之方形陵台至此遂绝。《秘葬经》所记天子陵台,虽未注明为方形或圆形,然从方位示意图上揣测,仍应为方形。

其次,我们要在这里提到的是《庶人幢碣仪制》中所记的按陀罗尼经石幢的情况(图一六):

凡下五品官至庶人,同于祖穴前安石幢,上雕陀罗尼经,石柱上刻祖先姓名并月日。石幢长一丈二尺,按一年十二月也,或九尺,按九宫。庶人安之,亡者生天界,生者安吉大富贵。凡石者,天曹注生有石功曹,安百斤,得子孙大吉也。式云:常以虚丘加冢体,天梁下安之,大吉。安幢幡法当去穴二步安之,即吉庆吉也。

图一六 下五品庶人墓仪图

西安唐墓中曾发现过石幢。这座完整的石幢是在西安高楼村唐大中二年(公元848年)高克从的墓道内出土的,高1.61米,八角形,幢身刻佛顶尊胜陀罗尼经,经文之后刻:

为亡故义昌军监军使通议大夫行内侍省掖庭局令上柱国赐绯鱼袋高克从,夫人戴氏、长男公球、次男公玙,愿亡者领受功德,建造者罪减福生,同沾此福。维大中二年岁次戊辰二月辛卯朔廿三日建立。

这种经幢的形式和立幢的意义,与《秘葬经》所记的完全符合。另外,在西安白鹿原唐墓中也曾发现过石幢的残顶,出土于墓道的天窗内,与此幢顶同时出土的还有石覆莲座两件,疑为石幢之残件。按立幢之风,盛行于唐,特别是幢身刻经或序,是唐代之通式。“驯至辽金,刻经者十无一二”(叶昌炽《语石》(国学基本丛书本)卷四“经幢”条。又可参阅单庆麟《通州新出土佛顶尊胜陀罗尼幢之研究》—文第五节“年代问题”)。《秘葬经》尚记石幢上雕陀罗尼经文,当沿唐代旧制。

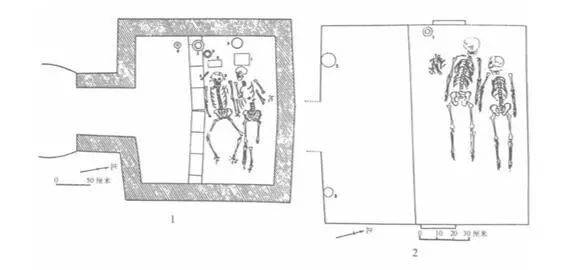

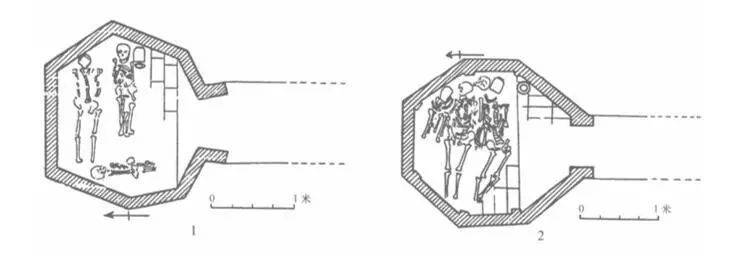

《辨掩闭骨殖篇》专记合葬时的尸骨如何按辈分尊卑来排列。近年发现的宋元墓中有很多男女合葬的情况,男女合葬又可分为三种:一为合葬于一棺之中,如河南白沙第二号(颍东第131号)宋墓(《白沙宋墓》页63)。一为直接将尸体陈于棺床之上,如河南白沙第三号(颍东第132号)宋墓(《白沙宋墓》页76),太原南坪头宋墓,山西绛县三林镇宋墓,河北井陉柿庄第一、三、五、九号墓(图一七,1),北孤台第二号墓。一为男女各分两棺而同埋入一室,如安庆元范文虎墓和西安元墓(即本书页196注[1]、[2])。至于两人以上合葬的情况,并不太多,如太原南坪头第四号墓为三人合葬(图一八,2), —男二女。第六号墓亦是三人,一男一女并头而葬,一小孩葬于大人足旁(图一八,1)。井陉柿庄第二(图一七,2)、七号墓和北孤台第四号墓的三人合葬,其中一人为火葬。《秘葬经》中《辨掩闭骨殖篇》所记的葬式如下:

凡掩闭骨殖,先从卑者下,尊者末后,时辰正,方可下也。孝子亲自入墓堂内安葬骨殖。依其次第,如或有四妻五妻者,头妻在左肩下,次妻在右肩下,次三在左腋下,次四在右腋下,次五在左腋下,次六在右腋下,如有幼孙,孙男女安左右。

图一七 河北井胫柿庄墓葬平面图

1.河北井胫柿庄第九号墓尸体排列情况 2.河北井胫柿庄第二号墓尸体排列情况

图一八 太原南坪头墓葬平面图

1.太原南坪头第六号墓尸体排列情况 2.太原南坪头第四号墓尸体排列情况

从上面的记载中,我们可以得出以下三点认识:(1)所谓安葬骨殖,应指将尸体直接陈于棺床之上的,这种葬法据目前所知是流行于山西、河南、河北一带的。(2)所谓肩下、腋者下,盖指头部位置应低于男尸的肩或腋下,不是真按在男尸的腋窝之下,从已发现的骨骼排列的位置上,已经看得很清楚了。如井陉宋墓中的合葬骨骼都没有平列的。(3)至于幼孙男女安左右,其放置的地位当更低下,如上举太原南坪头第六号宋墓,竟因棺床狭窄而将小孩尸体置于足下。

《辨掩闭骨殖篇》中还附带谈到了墓内安长生灯和金石的习俗:

凡墓堂内安长生灯者,主子孙聪明安定,主子孙不患也。墓内安金石者,子孙无风疾之患。

长生灯并不一定全用灯盏,有时就用小盘或碗。安金,大约是有金属器皿即可代替,如铁剪、铁刀或铁牛、铁猪之类,既可“厌呼龙”(《地理新书》语),又可“主子孙聪明安定”。安石的情况在洛阳宋元墓中很普遍,如洛阳涧西第九、七、二号宋墓的墓室四角各置卵石一块;墓中置河卵石又见山西大同新添堡村辽天庆九年(公元1119年)刘承遂墓,此墓中发现河卵石四块,形如鸡卵,分置四壁下,北为青色,东为白色,西为赤色,南为黄色。洛阳的一座带壁画的元墓中也曾发现过两块石头。墓中安石,正像《秘葬经》上所说的,主“子孙无风疾之患”。

宋元墓中还常常发现一种迁葬的情况,这在河南一带相当普遍。白沙第一号(颍东第119号)宋墓(图一九),白沙颍东第一五八、一五九、一六〇号宋墓(《白沙宋墓》页44、45〜46,注[95]),安阳郭家湾金墓,都发现过在一个小方形木匣内装盛两具尸骨的葬法,从现存的骨骼上可以证明它们都不是火葬,而是迁葬。白沙颍东第158号宋墓的买地券上,曾明记其迁葬之事:

维大宋宣和六年(公元1124年)……高通奉为亡故祖父高怀宝、祖母谢氏及亡父高中立并亡兄高政妻李氏,各见在浅土,载谋迁座,选拣得今年十月初六日己酉之晨,安葬以于五月十四日庚寅之晨,祭地斩草破土,龟策协从,相地悉吉,宜于当乡本村赵地内安葬。

图一九 白沙第一号宋墓迁葬骨殖的情况

西安西郊发现的元代小型土室墓(第145号)中,在一长方形木盒内即盛着五具人骨骼,这也是同时迁葬的。安阳郭家湾的金墓中,有一座是空墓,也许是已迁走的故墓。《秘葬经》的《择开故墓篇》,正记载了如何开墓拾骨的迁葬方法,全文如下:

凡开故墓择日时,如蛇贯主产死,木根穿骷髅眼,出不全具人。拾骨殖时,先从头拂拭骨殖。合用五姓木,宫姓用栗木穿之,商姓用杨柳木穿之,角姓用橘条穿之,羽姓用榆柳木穿之。俱全拾于柳箱,用绵絮衬之,于生门安之。主生人安乐,亡者生天。

关于迁葬的原因,大多是死者的家属迷信风水,选择吉地安葬的缘故。

其他如造棺椁之法,在《秘葬经》中也有记载,附录于下,以资参考:

天子设献帐,高一丈二尺。天子造金椁,拨镂龙凤,长七尺,象七星,高三尺四寸,象三才四时也。内用水银烹过,灵外银椁,拨镂龙凤,长九尺,象九宫也。外用沉香木作御床,上雕龙凤,长一丈二尺,象十二宫神也。大夫以下至庶人,棺长六尺,象六爻也,高二尺五寸,象二仪五行。柏床高五尺,长七尺,木艳头高三尺,身座高三尺,前西门踏四边构栏。用楸柏木吉,桑木主重丧,槐木招鬼,杨柳木主贫穷,椴木主绝嗣,大凶。不用神庙寺舍墓内木,殃祸大凶。

张景文的《秘葬经》成书于金元时期,并不是偶然的,因为这个时期正是地理风水之说极为风靡的时期。

北宋司马光曾论述了当时迷信地理风水的情况,《司马氏书仪》卷七:

世俗信葬师之说,既择年月日时,又择山水形势,以为子孙贫富贵贱,贤愚寿夭,尽系于此。又葬师所有之书,人人异同,此以为吉,彼以为凶,争论纷纭,无时可决。其尸柩或寄僧寺,或委远方,至有终身不葬,或累世不葬,或子孙衰替,忘失处所,遂弃捐不葬者。(《学津讨原》本)

南宋罗大经在《鹤林王露》卷六“风水”条中也说:

世人惑(郭)璞(《葬经》)之说,有贪求吉地未能惬意,至十数年不葬其亲者;有既葬以为不吉,一掘未已,至掘三掘四者:有因买地致讼,棺未入土而家已萧条者;有兄弟数人惑于各房风水之说,至骨肉化为仇雠者。凡此数祸,皆璞之书为之也。(北京图书馆藏明刻本)

当时许多人都认为按风水之说选葬,可以发家致富,把它看成是如同经营生意投放资本一般。专以看风水为职业的“葬师”,则互立门户,各有师承,不相通用。丁芮朴《风水祛惑》:

风水之术,大抵不出形势、方位两家。言形势者,今谓之峦体;立方位者,今谓之理气。唐宋时人,各有宗派授受,自立门户,不相通用。(见《月河精舍丛钞》。据余嘉锡《四库提要辨证》页724转引)

张景文即是这许多派葬师中的一人,从《秘葬经》所记的情况来看,他可能是师承刘启明的。

金元时期迷信风水之风更甚,从山西地区屡次增订刻印《地理新书》的情况就可得到证明。《水浒传》第三十二回说张太公家因迷信风水而家破人亡,张太公的女儿向武松说道:“这先生不知是那里人,来我家里投宿,言说善习风水,能识地理。我家爹娘不合留他在庄上,因请他来这里坟上观看地理。……住了两三个月,把奴家爹娘哥嫂都害了性命,却把奴家强驱在此坟庵里住。”这虽然是小说中的描写,但也颇可反映元明之际的社会上的情况。元泰定二年(公元1325年)曾下令禁用阴阳相地邪说。《元史》卷二九《泰定本纪》:

(泰定二年)闰(正)月……己卯……山东廉访使许师敬,请颁族葬制,禁用阴阳相地邪说。

《新元史》卷九〇《礼志》:

泰定二年,山东道廉访使许师敬,请颁族葬制,禁用阴阳相地邪说。时同知密州事杨仲益撰周制国民族葬昭穆图,师敬韪其言,奏请颁行天下焉。

这里所指的阴阳邪说,主要是相地的风水形势之说,同时也包括了按姓属分五音择地而葬之说。事实上风水形势之说并未被禁掉,但按姓属分五音择地而葬的方法,在明代以后却很少使用了。

从考古发现方面来看,《秘葬经》中所记的许多葬俗,在山西、河北、陕西、河南、四川等地的唐至元代的墓葬中还或多或少地保存着。根据这种情况,我们可以作如下的两点推测:

(1)从《秘葬经》的流行地区和作者的师承来看,它可能是金元时期山西地区的地理葬书。

(2)山西地区自唐代以来流行的地理风水之说,其渊源是来自唐代的西京(陕西)。以西京为中心,北至山西、河北,南至四川,东至河南,西至甘肃,都受到唐代西京的影响(关于上述地区受唐西京文化影响的问题,从文献记载和考古材料上,都有许多例证。大约言之,河南、甘肃、山西、河北各地,自初唐以来所受西京文化的影响,已甚显著。四川地区则较迟,这和安史之乱时唐玄宗至蜀有很大的关系。这些问题已超出本文论述的范围,此不赘叙)。随着时代的转移,这些地区的葬俗虽然各自起着变化,但仍应有许多共同之处。因此,《秘葬经》虽是山西的地理葬书,但有些习俗却也和陕西、四川、河南、河北等地的相同。至于江苏的南唐二陵,则因其陵寝制之多遵唐制,所以也能与《秘葬经》中的部分情况相合。

另外,根据考古发现和《秘葬经》的记载可以看出,古代墓葬中随葬的明器,很显然是有两套意义不同的明器:一种是专为死人而设置的迷信压胜之物,另一种是反映死者生前生活情况的奴仆、用具模型或其他器物。如何区别这两种明器,并进一步了解其不同意义,对我们研究古代的葬俗及其所反映的社会情况是很有帮助的。

《秘葬经》在唐宋及其以后的考古学研究上是有一定现实参考意义的。譬如《辨八葬法篇》中的五姓昭穆贯鱼葬法,可以帮助我们解决一个家族墓地中每座坟墓的埋葬先后和死者辈分的问题(五姓昭穆贯鱼葬法,可参阅《白沙宋墓》页81-83“三墓的关系”一节。《秘葬经》所述与《地理新书》相同,故从略)。其他如墓室形制、明器制度、陵园制度等等,都可有所参考。但是,《秘葬经》在很多方面是有它的局限性的,首先,它是流行于当时的许多不同派别的地理葬书中的一派,我们不能以《秘葬经》来概括所有的地理葬书。其次,《秘葬经》的流行地区是有限制的,我们也不能以《秘葬经》中所记的葬俗来附比全国各个地区的情况。甚至于在同一地区之内,还有按几种不同派别的葬书来埋葬的情况。所以,在我们参考《秘葬经》的时候,必须充分认识到它在派别和地区上的局限性。

最后,还要指出,唐宋时代的墓葬形制和随葬明器中,从已发现的考古资料上可以明显地看出,封建社会的等级制度是极为严格的。不同等级的人都是按照与其社会身份相合的制度来营葬的,即便属于阴阳迷信的部分,也不例外。《秘葬经》所记的情况,再一次证明了这个事实。这是我们研究唐宋时代墓葬形制和随葬明器的基本论点之一。

补记:

(一) 此文写于三十年前,新出可补之材料甚多,不能一一添注。“五方五精石”条曾录唐代镇墓之文,1984年成都发现北宋元祐八年(公元1093年)迁葬的张确夫妇墓,出有中方和北方“荐拔真文”两石。中方真文石(41×40×4厘米)右半上刻“黄中摠炁,统摄无穷,镇星吐辉,流炼神宫”四行十六字;右下右侧刻“中方八天荐拔真文”一行八字,是为其标题;右下刻符箓四行十六字;左半为敕告文:“今有成都府犀浦市居故张确,行年七十一岁,四月八日生;并故杜氏,行年七十一岁,十月一日生。忏悔生前宿缘,悮有由,希回巨福,保护真魂安宁,托往净方,荫佑子孙,昌隆代代,一如五帝律令。”五行七十六字。北方真文石(40×40×3.5厘米)左下角残,右下角蚀泐,文有残缺。石上部刻八行四十六字,文云:“玃无自育,九日导干,坤母东覆,刑摄上玄,陀罗育邈,妙合云,飞天大丑,惣监上天,沙陀劫量,龙汉玦群,碧落浮黎,空歌保珍,恶奕无品,洞妙自真,元梵惬漠,幽寂度人。”下部右侧刻“北方八天荐拔真文”,一行八字,是为其标题;下部刻符箓字八行六十四字。此种荐拔真文镇墓石,与唐武三思和清源县主镇墓石,为同一类型,而与北宋真宗时之五精石镇墓法有所不同。故知张确墓之荐拔真文石,尚沿唐制,特补记于此。

(二) 唐代墓仪的新资料,1983年在河南陕县发掘了唐代姚崇之父姚懿的墓,出土了姚懿的《玄堂记》石志,方形边长56厘米,上有盝顶盖,盖题“唐故巂州都督赠吏部尚书姚公玄堂记”,志文二十行,行二十字。全文如下:

“唐故银青光禄大夫、嶲州都督、长沙郡公赠幽州都督、吏部尚书文献公姚府君玄堂记。玄堂在陕州东硖石县东北廿里,崇孝乡南陔里,安阳公之原,即怀州长史府君茔东南五百四十步。怀州长史府君坟高一丈,周回廿三步;石人、石柱、石羊、石兽各二列,在坟南;碑一所,在阙南廿步;柏树七百八十六株。文献公坟高一丈五尺,周回廿五步;石人、石柱、石羊、石兽各二列,在坟南;碑一所,在坟南一十四步;柏树八百六十株;阙四所,在茔四隅。右奉开元三年七月廿四日制赠吏部尚书谥曰文献公。既奉朝恩,爰加礼秩。以其年十月己酉朔十三日辛酉,卜兆叶吉,敢用封树,其明器等物摠一百五十事,并此记,并同瘗于玄堂南一十二步。第十子兵部尚书兼紫微令梁国公崇,蓼莪增感,悲号靡及,恐松柏方合,陵谷迁贸,而前志先在坑内,事归幽密,不敢辄启,今敬镌贞琰,以立斯记。开元三年岁次乙卯十月己酉朔十三日辛酉记。”

姚懿卒于龙朔二年(公元662年),次年葬于祖茔,即墓碑上所说的“藁葬于硖石县安阳公之原”。后因子姚崇贵,重按品官制度改葬,其坟茔尺寸,石象生数目,植树数目,四角之角阙,以及明器数目,皆按开元三年制度设置。这是很难得的材料,在墓中立《玄堂记》者仅此一例(参见河南省文物研究所《陕县唐代姚懿墓发掘报告》,《华夏考古》1987年1期,页135)。

(三)双首人面蛇身像及伏卧人像俑之名称,1976年在广东省海康县发现一座元墓,出土 29块阴线雕刻的砖画像,上有题名。除四神十二辰外,尚有“玉犬”、“金鸡”、“川山”、“唤婢”画像,值得注意的是“勾陈”和“地轴”均画一双首人面蛇身像,“伏尸”画一裸体伏卧人像,“蒿里父老”画一老者端坐像,“墓门判官”画一长髯老者拱手像,“覆听”画一戴展角幞头官人背影,买地券中之中人“张坚固”是一执笏官人像,“左屈客”、“右屈客”为戴东坡巾穿圆领袍者,“东叫”、“西应”为两执骨朵之人像。这是元代广东地区神煞俑的形象新材料,颇可参考(见曹腾騑等《广东海康元墓出土的阴线刻砖》,《考古学集刊》2,1982年12月,页171)。

1994年6月

本文原载《考古》1963年第2期,后收入氏著《中国历史考古学论集》,上海:上海古籍出版社,2012年,第180-215页。本次推送依据后者。