杨耀田:明清古籍鉴定中的帝名避讳

名字避讳,算的上是中国古代一项独有的文化传统,在漫长的封建时代,凡文字中遇到本朝皇帝或尊者的名字,均要回避而不用,这一传统从周朝一直延续至清末,举国之人都要遵守。自宋代开始,中国的书籍刻印开始兴盛,各类古籍中对皇帝名字的避讳,正好给了古籍鉴定工作一个绝佳的参考依据,而我国现存古籍中,又以明清时期刻印古籍占多数,所以本文只以明清时期古籍避讳做一简短叙述。

古人避讳所用方法主要有三种:第一是改字,把与皇帝名字相同的字,改为其他字。像我们熟知的,东汉为避光武帝刘秀的名讳,将“秀才”改作了“茂才”,而唐初为避讳太宗李世民,六部之一的民部,就成了后世的“户部”。第二是空字,因避讳,空其字而不书,或作空围,或曰“某”,或径书“讳”。第三是缺笔,就是当文字中出现本朝皇帝的名字时,不书满其字笔划,缺笔以示避讳,谓之“为字不成”,这是一种最常见的避讳方法。

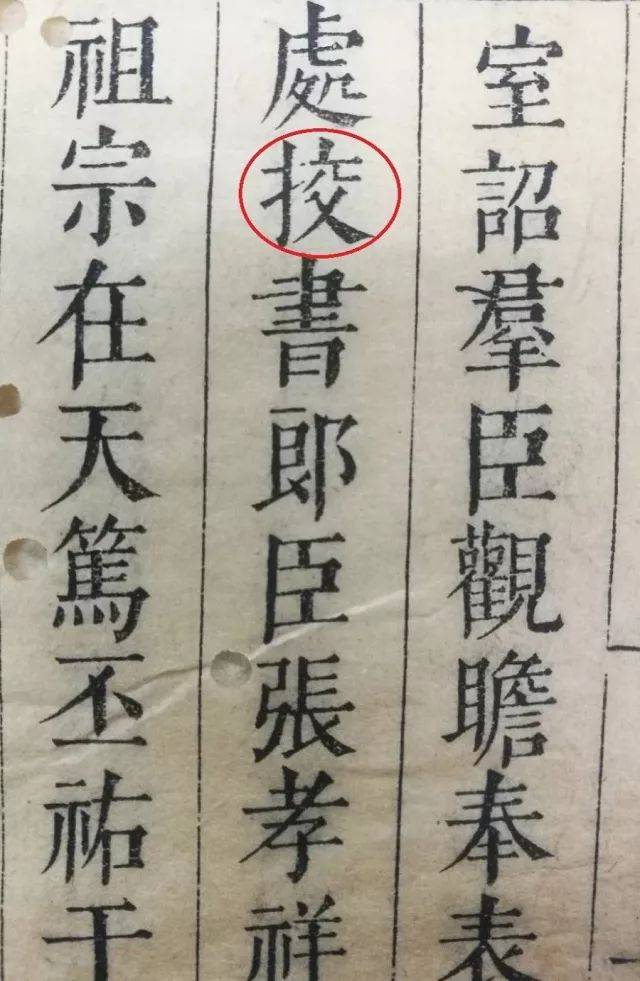

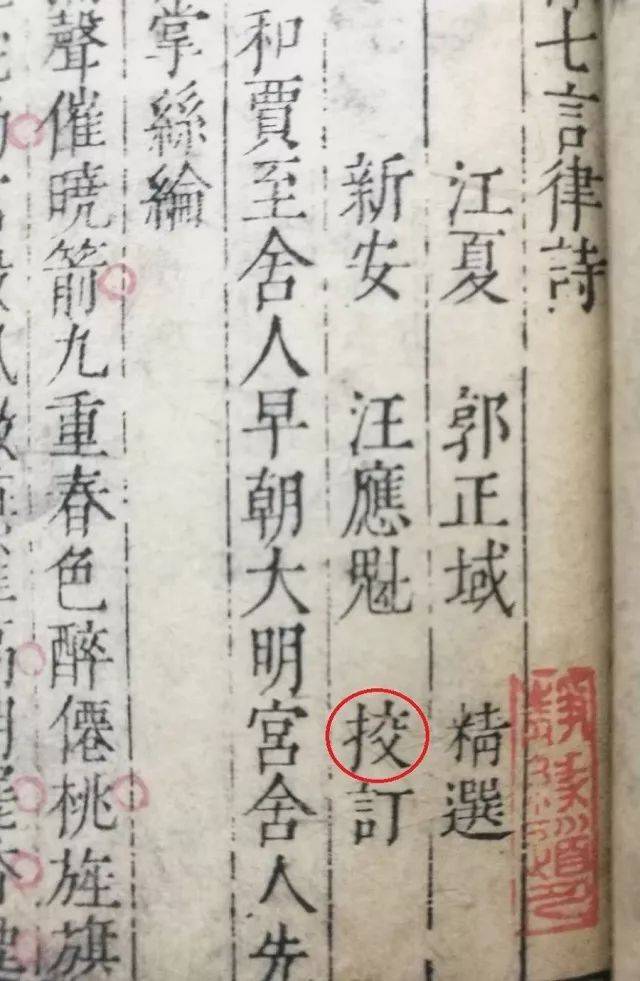

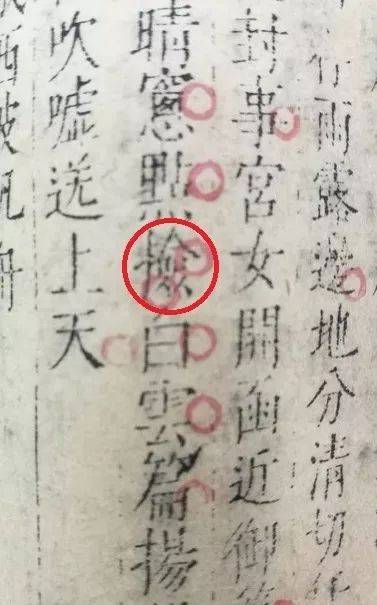

明清时期的避讳,主要开始于明末,从明光宗泰昌年间开始,历熹宗天启、思宗崇祯两朝而止。泰昌皇帝名朱常洛,故古籍中的“常”字改为“尝”,“洛”字改为“雒”。凡古籍中“由”字缺末笔,及“校”改为“较”、“挍”、“检”字改为“捡”,则是避讳天启帝朱由校、崇祯帝朱由检的名字。常见古书卷端著者著作方式的“校”字,从明末开始改为“较”,在刻工中甚至形成职业传统,一直沿用到清初。

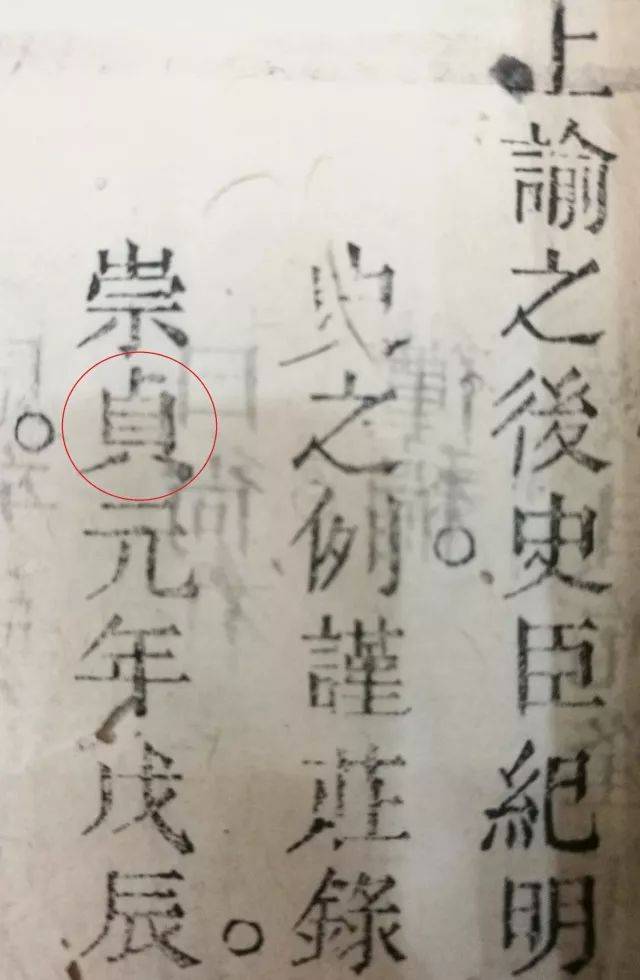

崇祯《常熟县志》, 抄本,“常”字改作“尝”(简体作“尝”)。

明末汲古阁《桯史》、郭正域选《杜诗》,“校”字都写作“挍”。

郭正域选《杜诗》,“检”字改作“捡”。

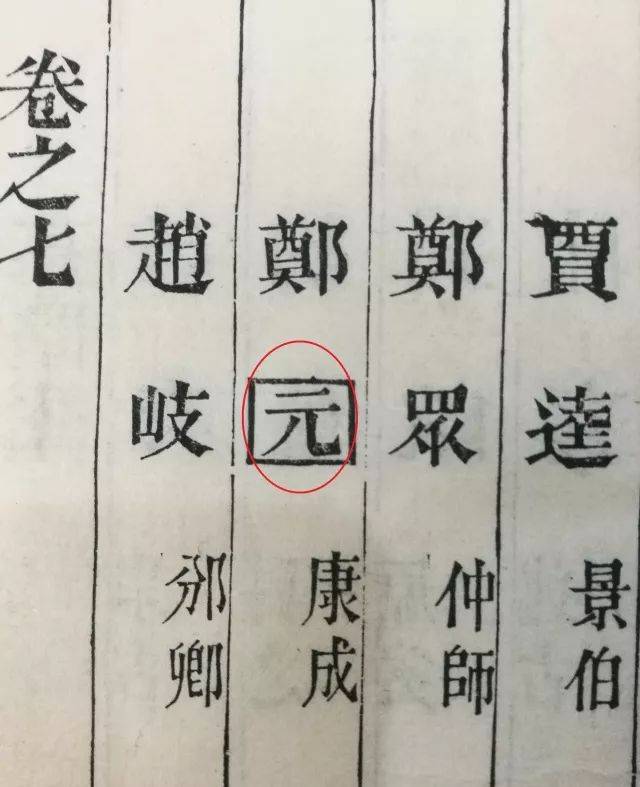

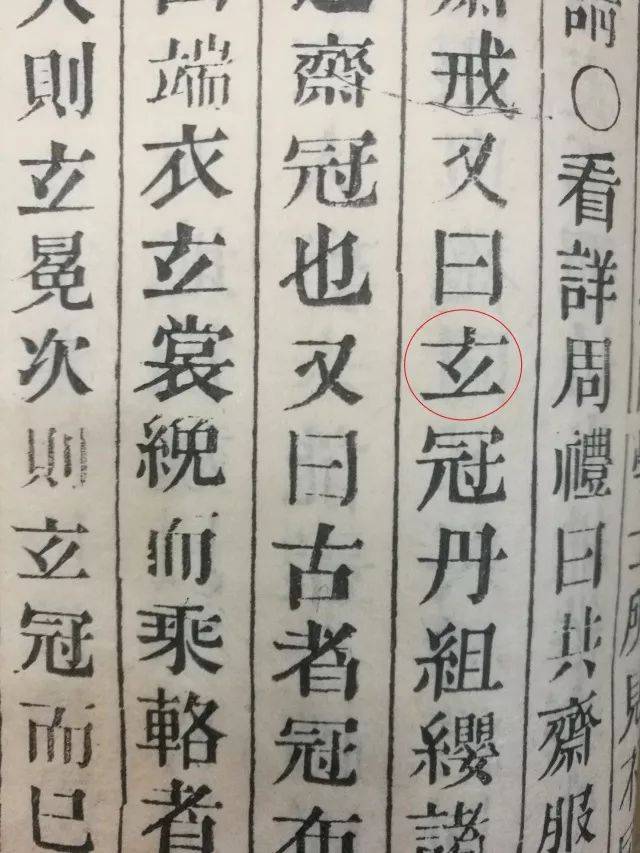

清代之初,尚无避讳,故顺治帝福临的名字不讳。康熙帝名玄烨,两字均避讳,甚至眩、舷、弦、伭、铉、炫等与玄有关联的字均加以避讳,或用元、神二字替代玄字,而烨字则缺末笔以示避讳。

同治年间《理学宗传辨正》一书中,东汉学者郑玄被改作郑元。

乾隆年间武英殿聚珍版《陶山集》、《学易集》中,“玄”、“弦”都缺笔。

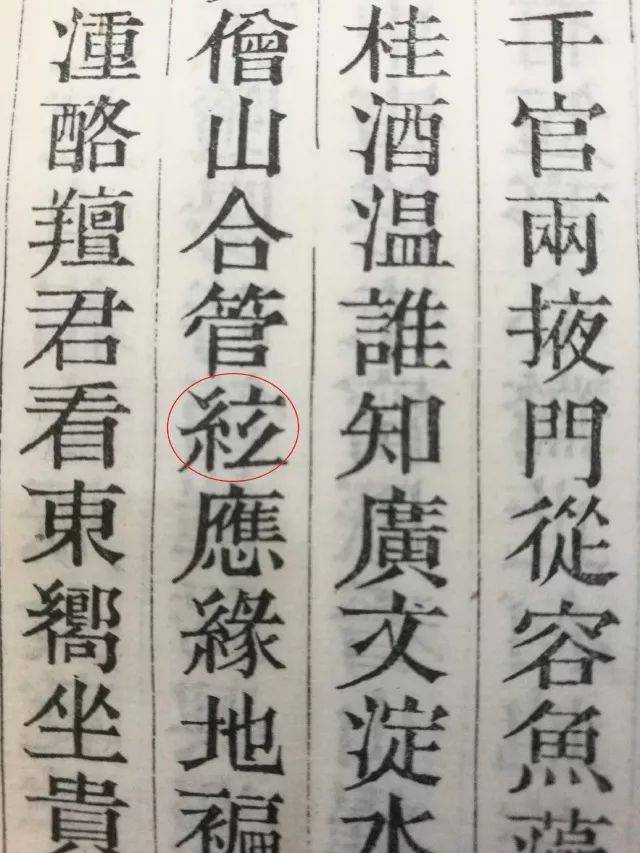

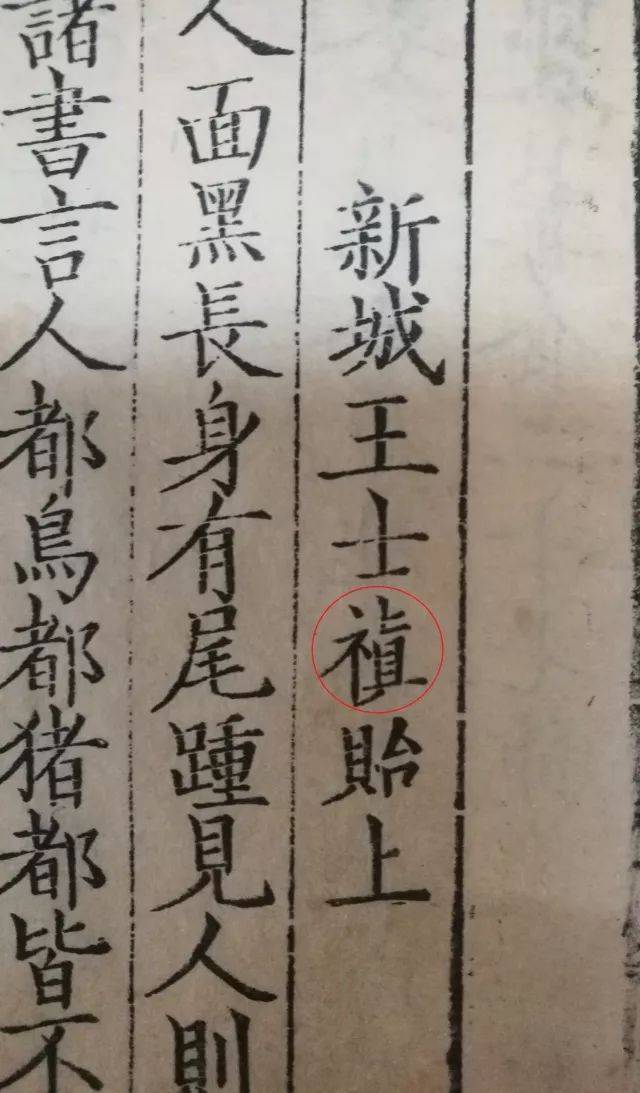

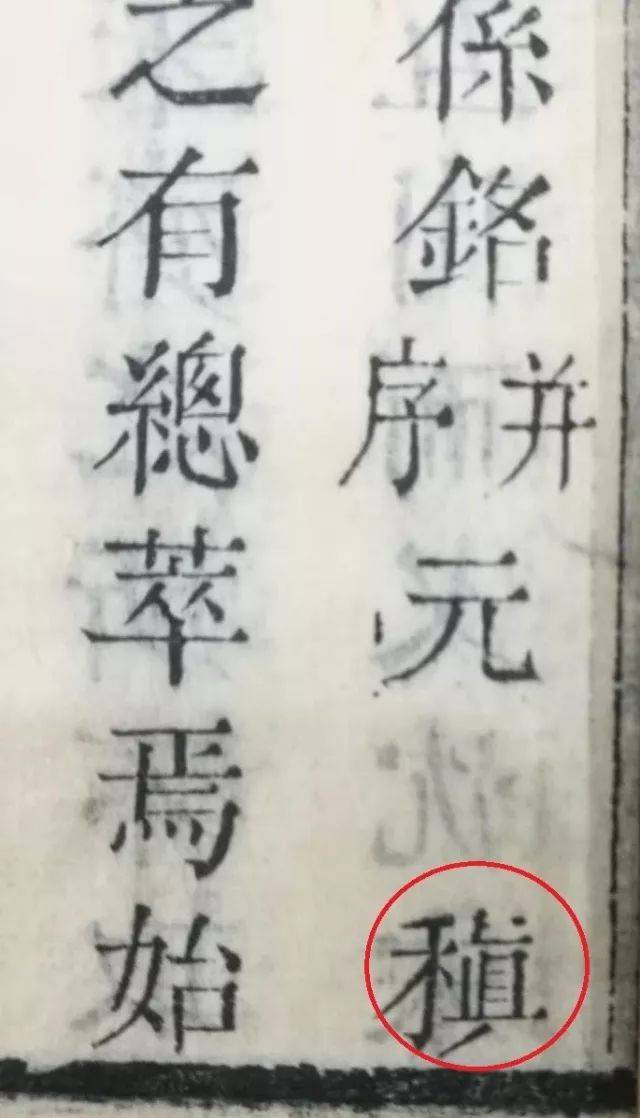

雍正帝胤禛,两字均避讳。胤多见于缺末笔,或改字为允,禛缺末笔,或改字为祯、贞,像康熙年间著名文人王士禛,为避帝讳初改“士正”,乾隆年间又改为王士祯。有时候,一些相近的字像“缜”、“稹”也会缺笔。

雍正年间《香祖笔记》刻本,禛字缺笔。

清后期《杜律启蒙》,“稹”字缺末笔。

清后期《江人事》,崇祯年号,“祯”字改作了“贞”。

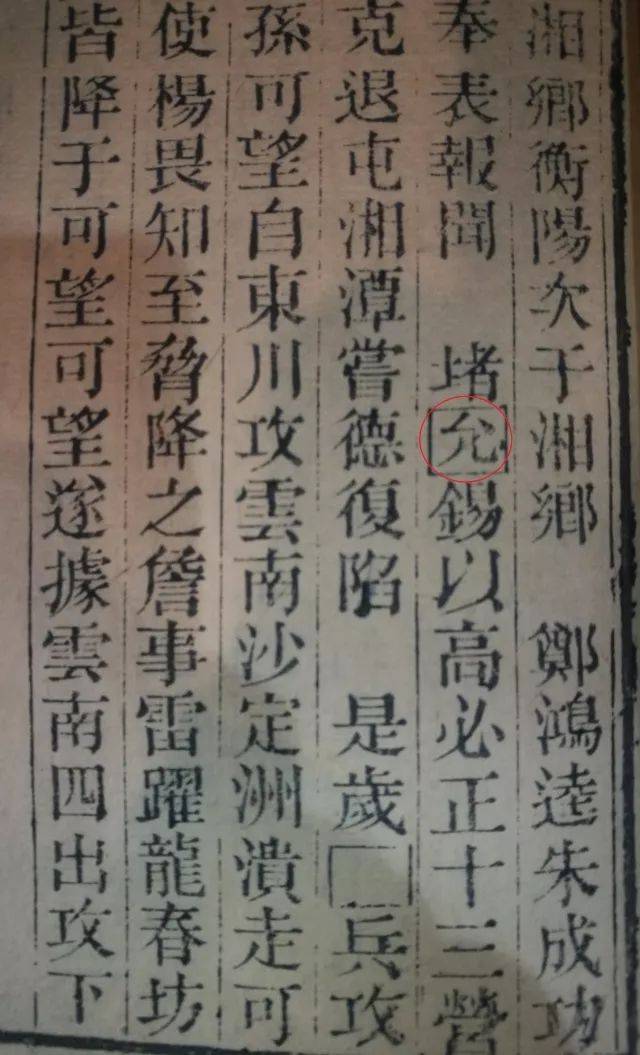

清后期《永历实录》,堵胤锡,“胤”字用“允”字代替,加框。

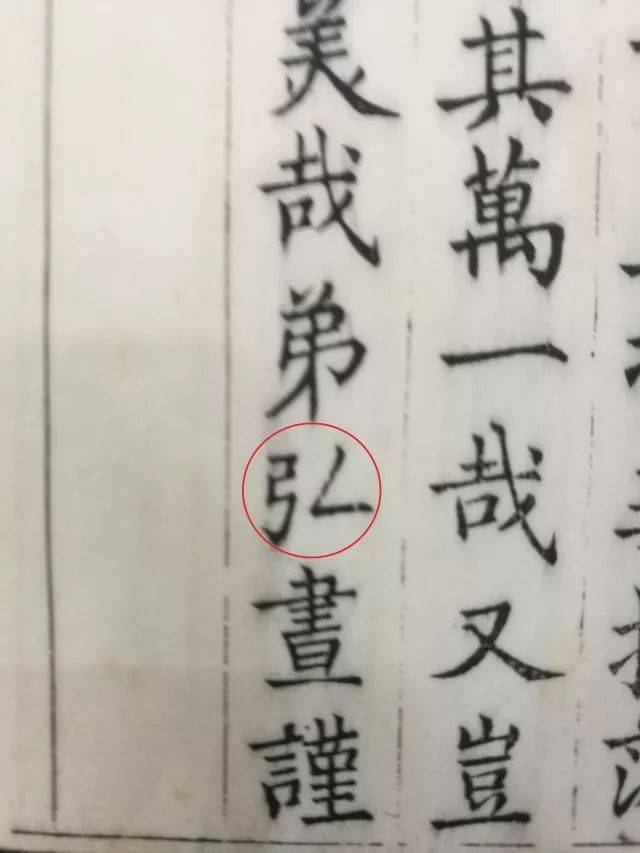

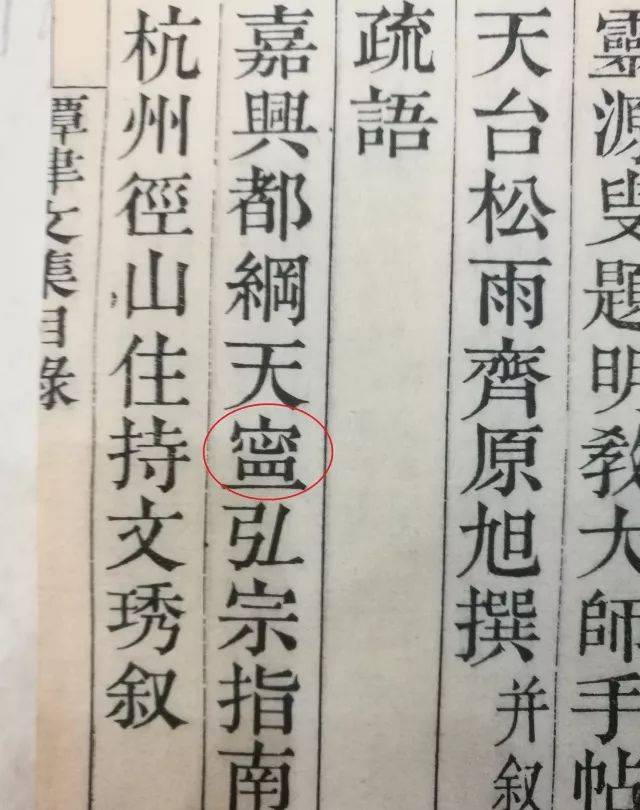

乾隆帝弘历(弘暦),两字皆避讳。弘字缺末笔,与弘有关的字也讳,或改字为宏,常见明朝年号弘治改作宏治、弘光改作宏光。“暦”字有缺笔讳,如历,或改为“历”、“厯”,常见把明代年号万暦改作万厯。

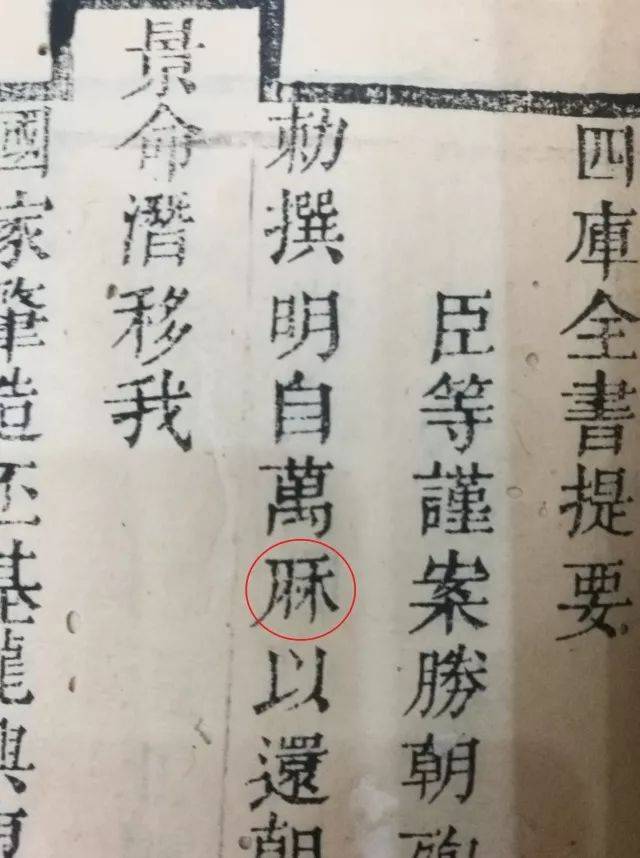

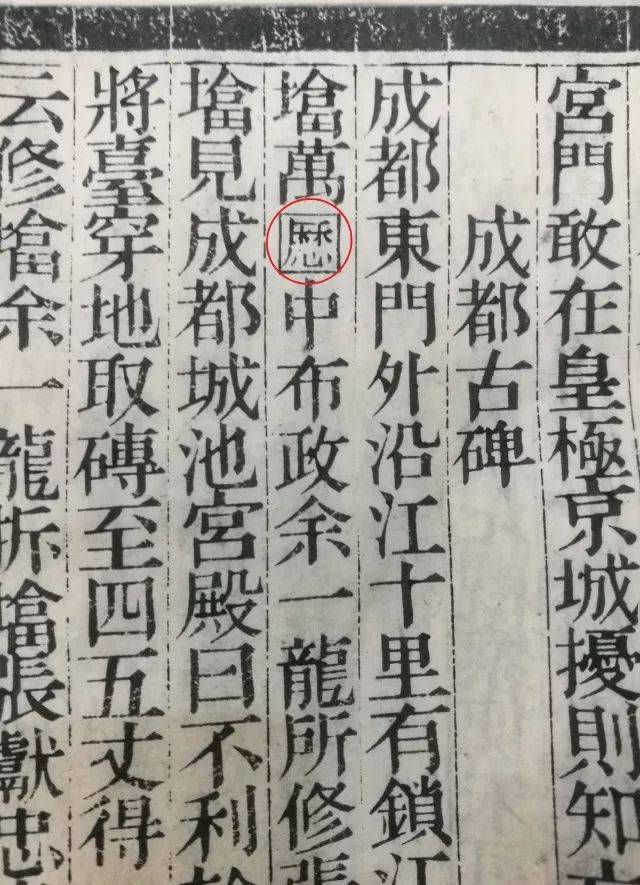

清后期刻书《江人事》、《字触补》中,万历(暦)的两种不同写法。

乾隆年间《乐善堂全集》中,“弘”字缺末笔。

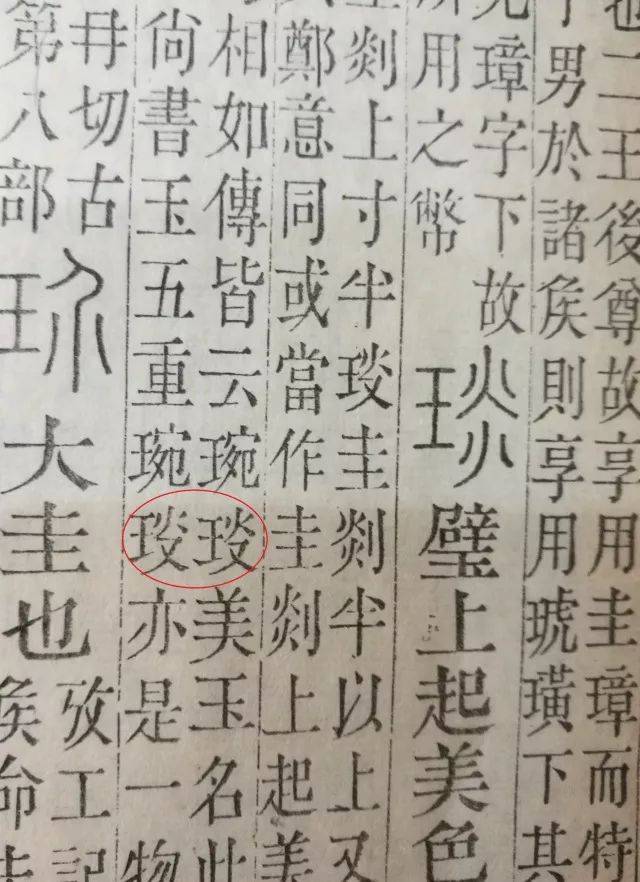

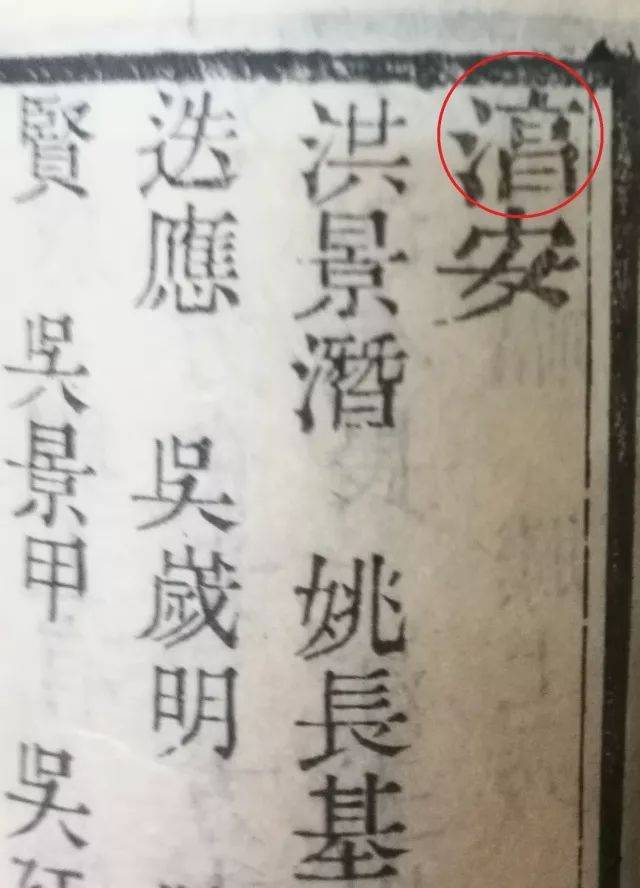

嘉庆帝颙琰,两字皆避讳。“颙”缺末两笔,“琰”缺末笔,或把该字最下面的“火”改为“文”、“又”。因为“颙”、“琰”二字较为少见,所以嘉庆帝庙讳对古籍鉴定帮助贡献不是很大。

嘉庆初年刻本《说文解字注》及《九家杜诗集注》中,“琰”或缺笔,或将右下角“火”字改成了“又”。

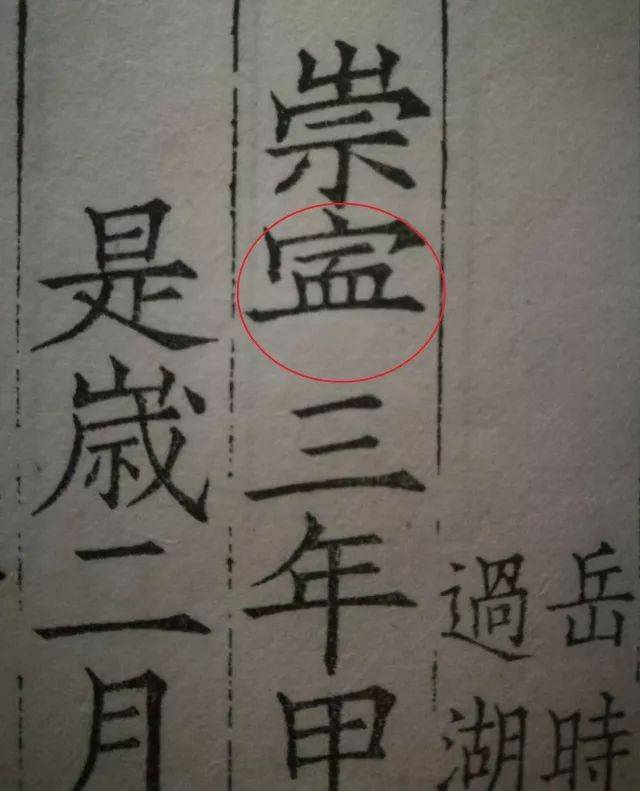

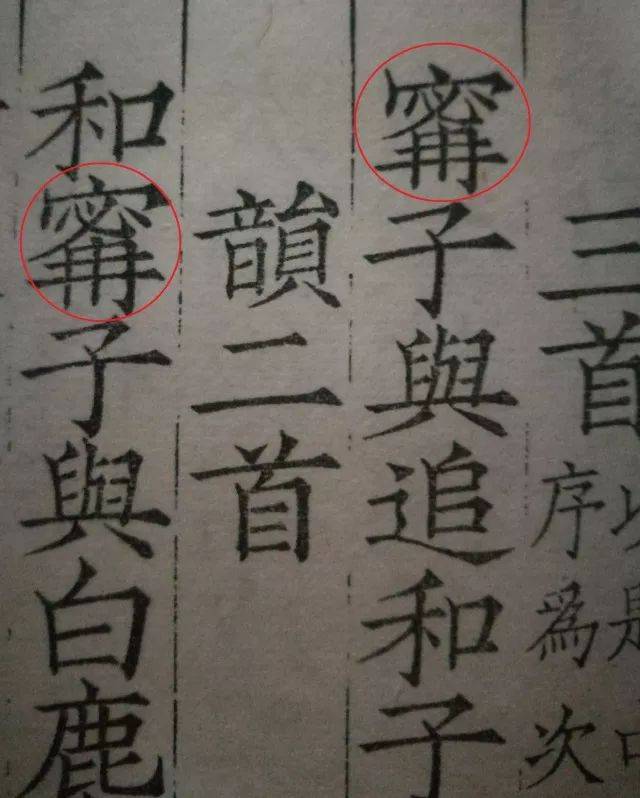

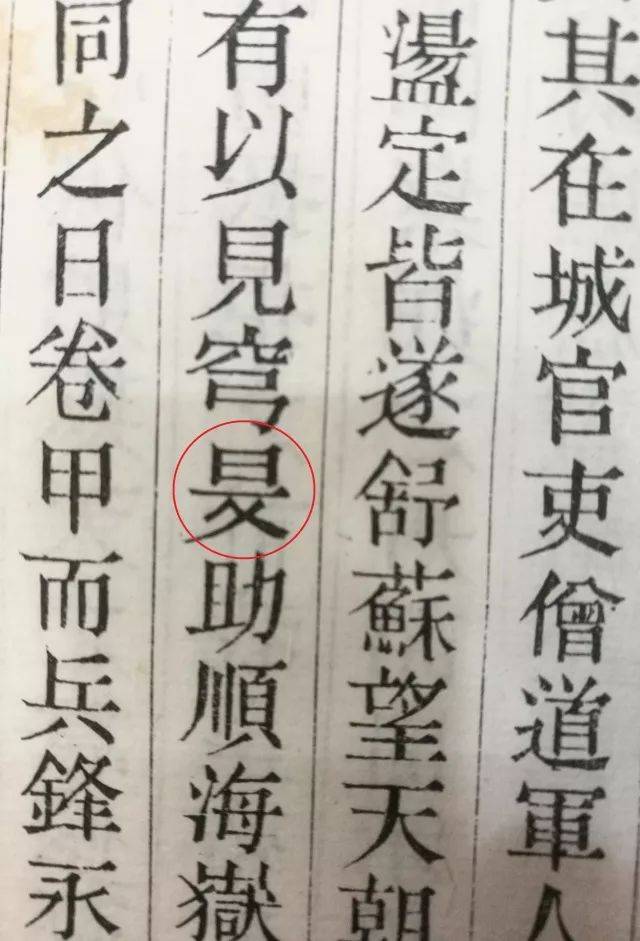

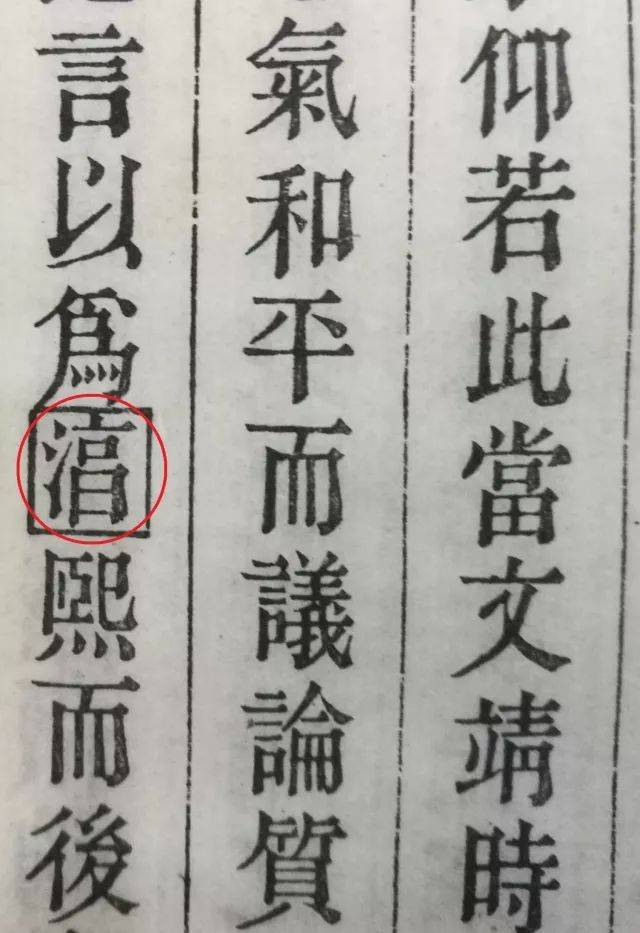

道光帝旻宁(旻寜),两字皆避讳。旻字缺中间一点,“寜”字缺末笔,或改为甯或寕。但“寕”字作为“寜”的异体字,明清古籍中较为常见,所以古籍版本鉴定时,不可以单纯以“寕”字作为判定标准。

清代古籍中,一些有关“寜”字的避讳实例。

“旻”的避讳较为少见。此为同治年间《学易集》中缺笔避讳。

咸丰帝奕詝,两字皆避讳。均缺末笔示讳,兼讳伫、苎等,但“奕”、“詝”二字较为少见,“詝”字缺末笔,又与道光帝避讳重叠,所以对古籍版本鉴定帮助不大。

同治帝载淳、光绪帝载湉,载字基本不避讳,二帝均单讳一字。淳缺末笔为“涥”,或改为“淳”。湉缺末笔,“恬”字也有缺笔的例子。淳字因为常见,所以是个常见的判断年代的用字,而湉字较为稀见。

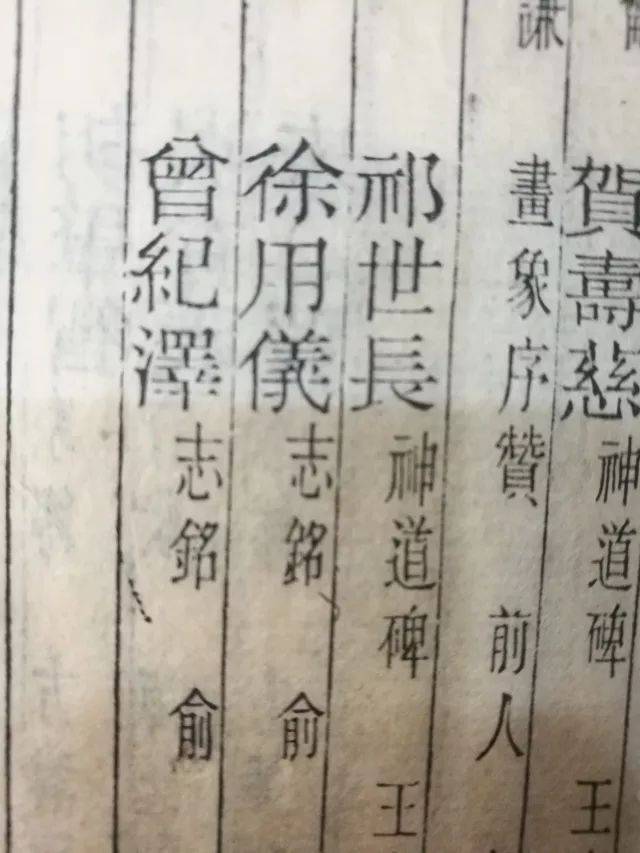

宣统帝溥仪(溥仪),单讳仪字,仪缺末笔,溥字尚未见有避讳实例出现。

宣统年间《续碑传集》中,“仪”字缺末笔。

来源:中央党校图书和文化馆古籍特藏室