李军:视觉的诗篇——传乔仲常《后赤壁赋图》与诗画关系新议

缘起:2012年11月2日到2013年1月3日,上海博物馆与美国纽约大都会艺术博物馆、波士顿艺术博物馆、纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆、克利夫兰艺术博物馆合作,举办了“翰墨荟萃——美国收藏中国五代宋元书画珍品展。”在展出的60件作品中,传为乔仲常的《后赤壁赋图》,引起了笔者的浓厚兴趣。现场阅画二日,心中勃勃,仍难以平复;回京之后,遂在查阅相关文献基础上,费时数月草成此文,聊以抛砖引玉而已。

《后赤壁赋图》:画面场景

刚刚去世不久的美国艺术史家斯坦伯格(Leo Steinberg, 1920-2011)曾言:“眼睛是心灵的一部分”(The eye is part of the mind)[1] 。这句话中,斯氏把观画过程中眼睛看的重要性,提高到本体论的高度——此亦为本文所尝试实践并欲与读者分享的经验之一。故在具体展开讨论之前,有必要先引入所讨论的对象本体 。

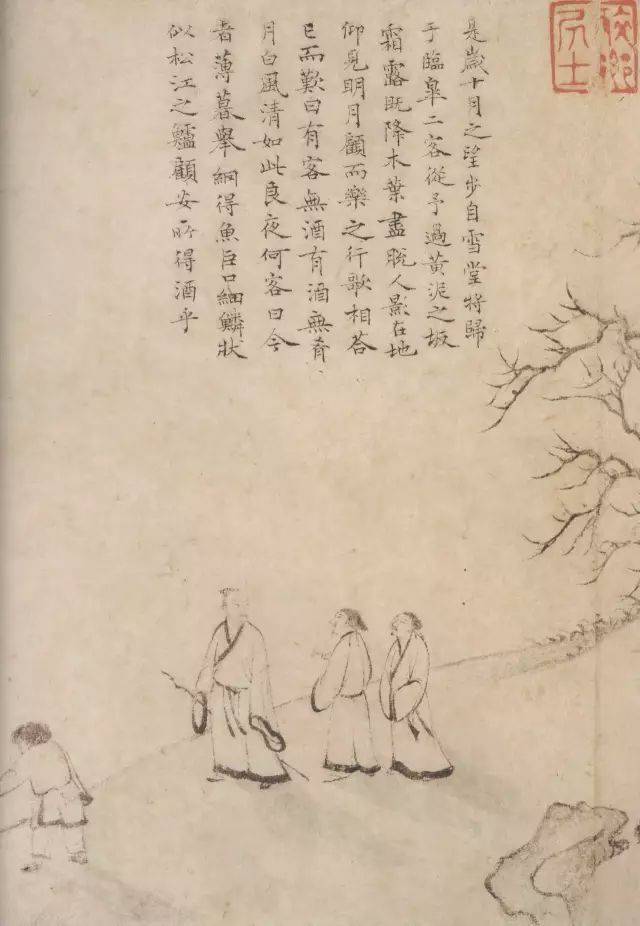

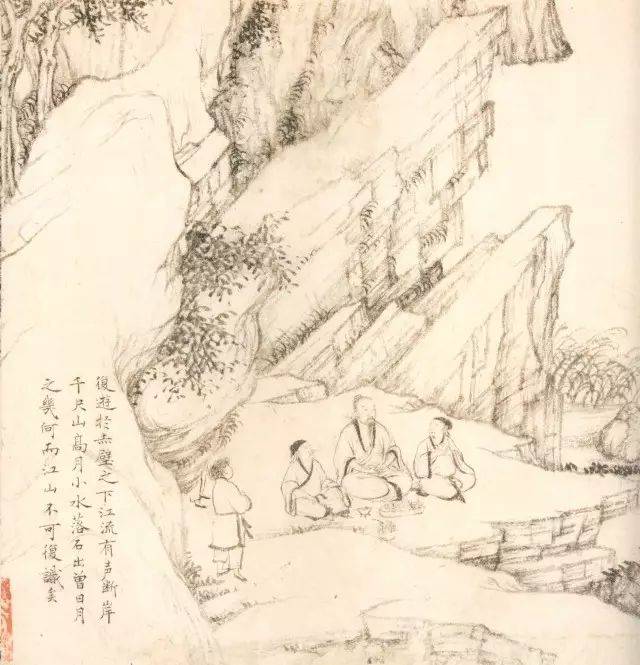

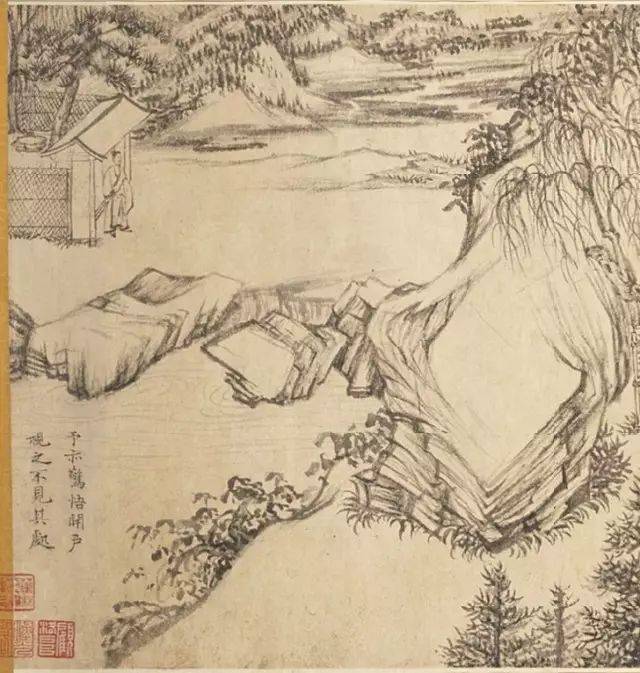

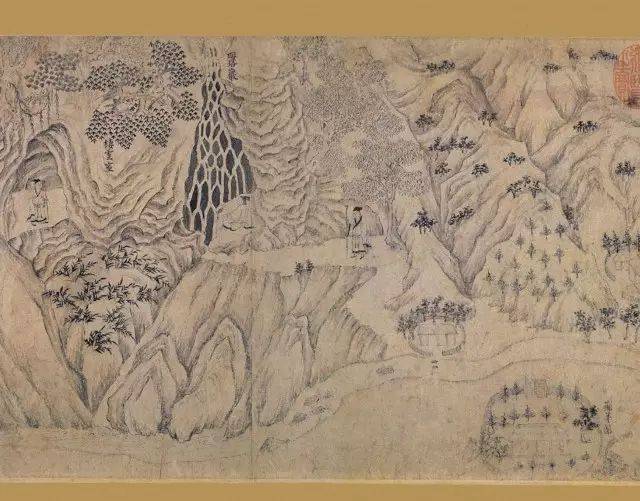

彩版1《后赤壁赋图》之一

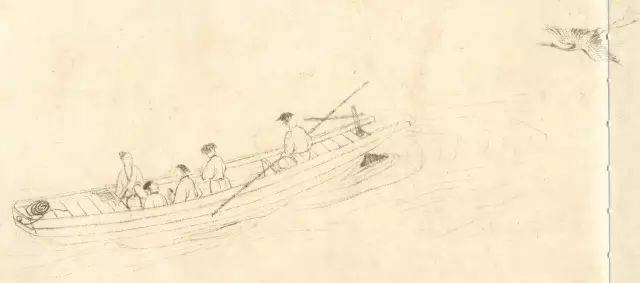

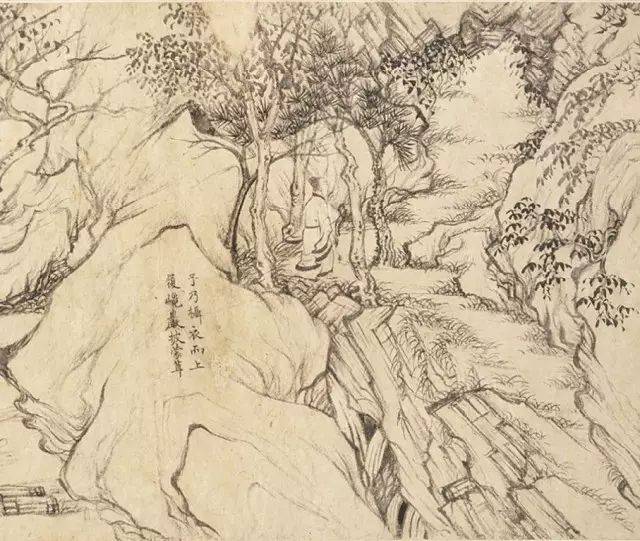

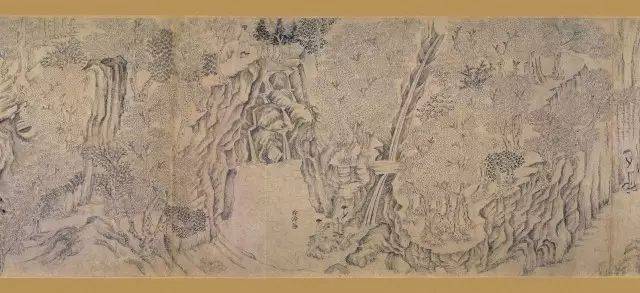

彩版2《后赤壁赋图》之二

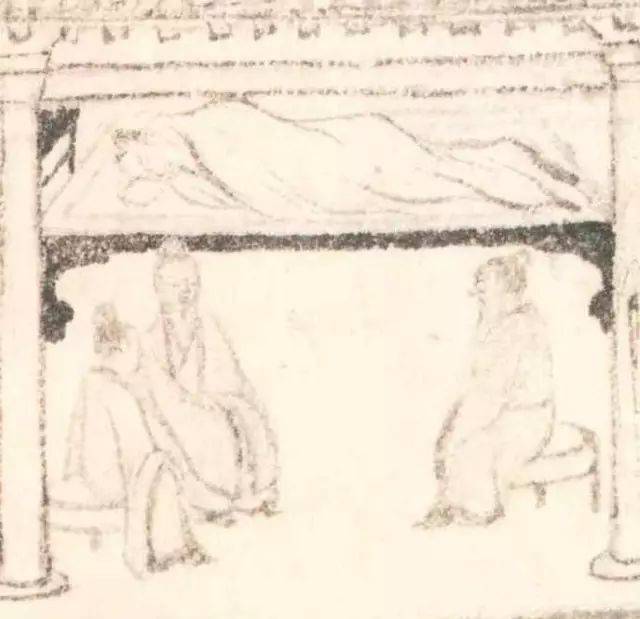

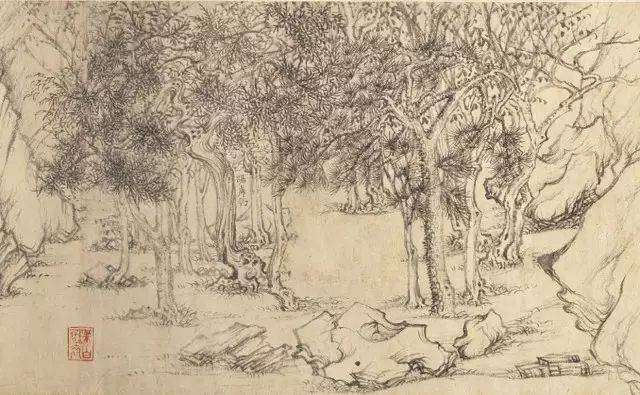

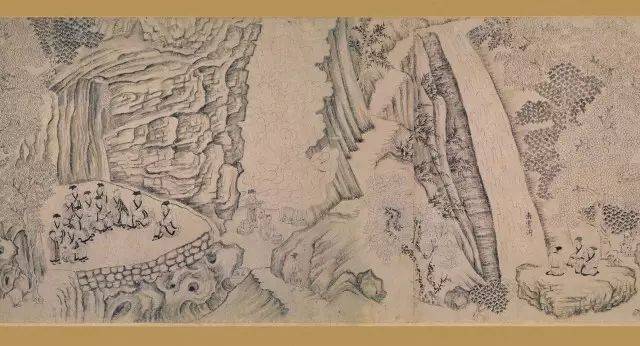

彩版3《后赤壁赋图》之三

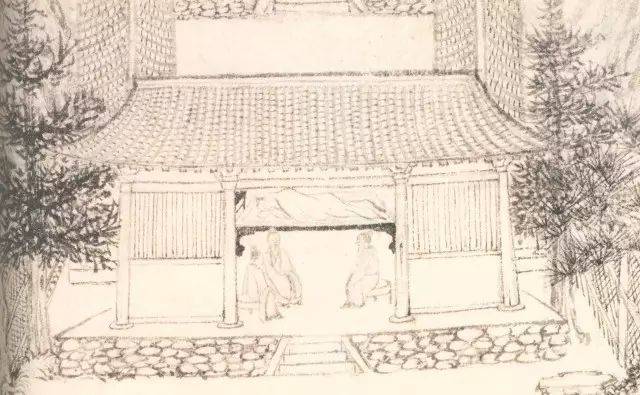

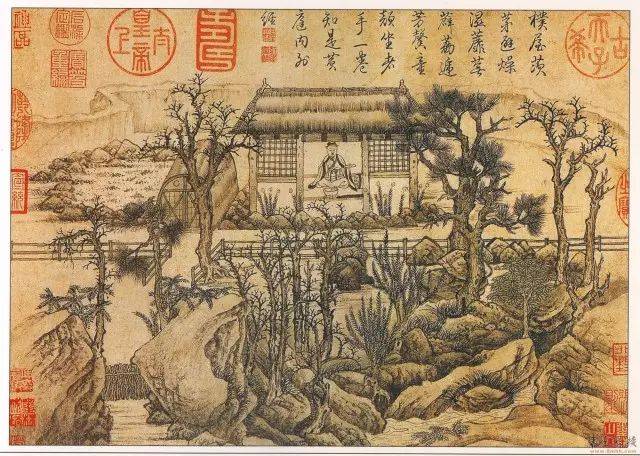

彩版4《后赤壁赋图》之四

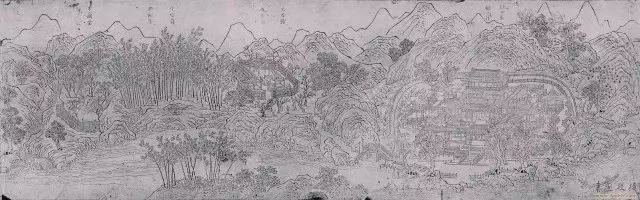

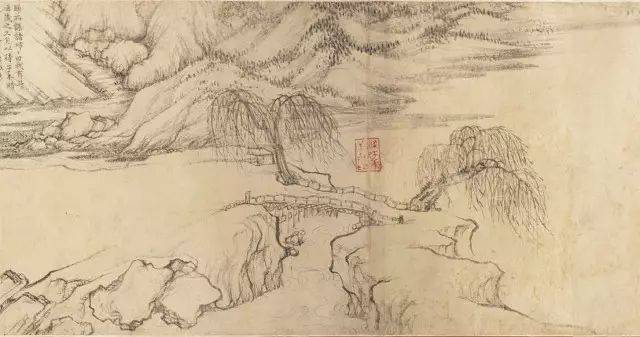

现藏于美国纳尔逊·阿特金斯博物馆的《后赤壁赋图》是一个长卷(彩版1、2、3、4),它的著录最早出现在《石渠宝笈初编》[2] 。现存手卷长5.6米,高约29.5厘米,这与著录中所谓“卷高八寸三分,广一丈九尺一寸二分”略有不合(折合公制约为高27.6厘米,长637.3厘米);且著录中提到的九个题跋,目前只存其二;著录中提到的乾隆御题“尺幅江山”四个大字亦已不见,但其余题跋和收藏印鉴均与著录同,说明此卷在流出清宫之后有过裁切,其原因不明。尽管如此,现存本应该说保留了百分之九十的原状。

在学界对这幅画的讨论中,首先引以为殊的,是画面第一个场景中的影子问题 [3]。画卷甫一开场,我们确实可以看到,作者在所画的主人公苏轼(1037-1101)、两位宾客与童仆的身后,用淡墨在地上扫出四条影子(彩版1)——诚如苏轼赋文所言:

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱。人影在地。——

尽管有学者称这些影子为“解读这幅画作的关键” [4],但画面中“人影在地”的理由其实并不神秘,仅出于对赋文的如实描写。而实际上,赋文作为一种视觉形式,在此画中是与画面两两相伴出现的,其中出现与画面若合符契的呼应关系,这种情况并不奇怪[5]。接下去我们读到:

——仰见明月,顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状似松江之鲈。顾安所得酒乎?”

而在画面一侧,我们确也看到了对于赋文情景的描述:一个童仆正从渔夫手中,接过一条鱼。这里,主、二客和一个童仆,加上四条影子,构成第一场景的主体;赋文则书于画面上方。接着过渡到第二个场景,途遇两株柳,直穿一座桥。

第二个场景:苏轼回到“临皋之亭”,即他贬谪到黄州时的居所,“归而谋诸妇”;幸而妻子“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之须”。因为有儒妇之先见,苏轼才得以如愿以偿。“于是携酒与鱼”——在画面场景中,苏轼一手拿鱼,一手拿着酒壶,形象高大几与屋宇齐平;妻与仆(?)目送着他赴客之约;临皋亭则被以侧面加以描绘(彩版1)。

随之进入第三个场景,到了赤壁:

复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺。山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣。

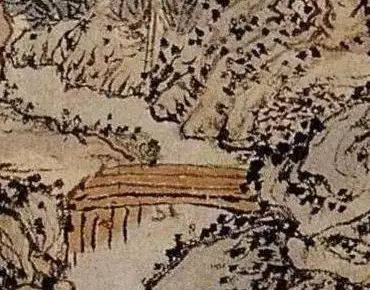

这里说到的“复游”之“复”,意味着并非头一次来到这里了;而与《后赤壁赋》相对应的,正是苏轼的《前赤壁赋》。苏轼写《后赤壁赋》是在十月十五日(“十月之望”),作《前赤壁赋》则在三个月之前的七月十五日。那时是初秋,现在则要进入冬天了。时迁景异,故“江山不可复识矣”。赋文此处亦暗示出,前后《赤壁赋》之间有本质的差别。图中可以看到,苏轼和两个客坐在江岸断壁之下,面前摆着酒和鱼。(彩版2)

第四个场景:“予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸。”苏轼捉起衣襟,扒开杂乱的草丛,正在攀登险峻的山崖。画面上只显现了苏轼一个人的背影(彩版2)。

第五个场景:看不到有任何人在场,只见一片阴森的树林;两棵树之间有三个字:“踞虎豹”。这是赋文的延续,只不过此处,三个字独立成为一段。在画面上,我们可以看到,有一棵树和树后的石头呈现出怪异形态,暗示赋文中的“虎豹”。(彩版2)

第六个场景:“登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫,盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动;山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。”

该场景与前一个场景一样,没有人,仅现两渊深潭:山巅树头有一个鸟巢,下面是水神冯夷的幽宫(彩版2)。

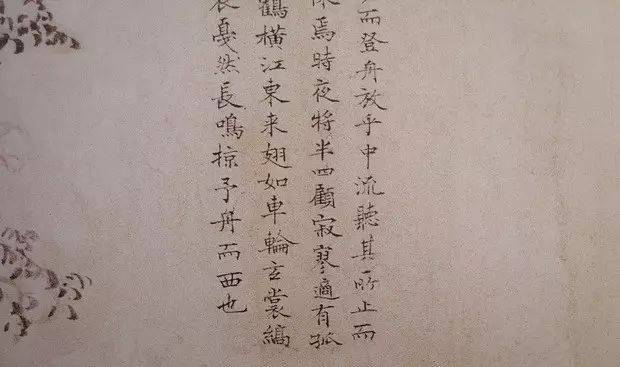

接下来的第七个场景里面,有一片层叠的断岸,断岸之后进入到一片河面,上面同样是有一段赋文曰:“夕[6]而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。——”画面上,苏轼回到河上,跟两位客一起泛舟中流,不知不觉,“——时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来,翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。”我们看到,画面右上有一只仙鹤,凌空掠过江中的孤舟,仿佛在戛然长鸣,向西边(画面左边)飞去。(彩版3)

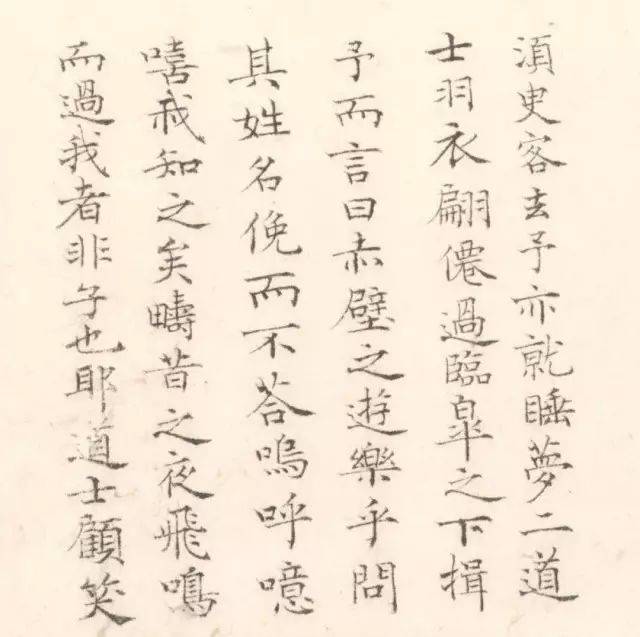

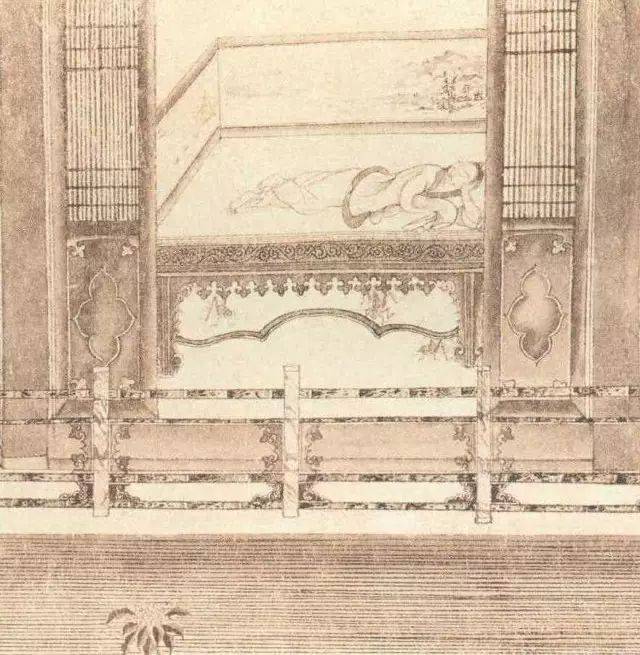

顺着鹤过的方向,就到了画中的第八个场景:临皋亭呈正面出现在我们眼前;正房中有一人躺在床上,前面坐有三个人。我们知道,那是苏轼和苏轼梦中的情景(彩版3)。赋文是如此描述的:

须臾客去,予亦就睡。梦二道士,羽衣蹁千(跹),过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俛而不答。呜呼噫嘻!我知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?道士顾笑。

最后一个场景,赋曰:“予亦惊悟(寤)。开户视之,不见其处。”苏轼惊醒过来了;他把门打开之后,没有看见任何踪迹:没有鹤,也没有道士。画面中,临皋亭再次被以侧面表现,但仅见远门和篱笆的一部分。(彩版3)

以上九个场景,就是《后赤壁赋图》画面的基本情况。接下来,我将就这些场景做具体的分析。

疑虑与问题

图1 苏轼与二客和影子

图2 苏轼提着酒和鱼离家

图3 泛舟中流

图4 梦见道士

回到本文开篇斯坦伯格的那句话,为什么说“眼睛是心灵的一部分”?

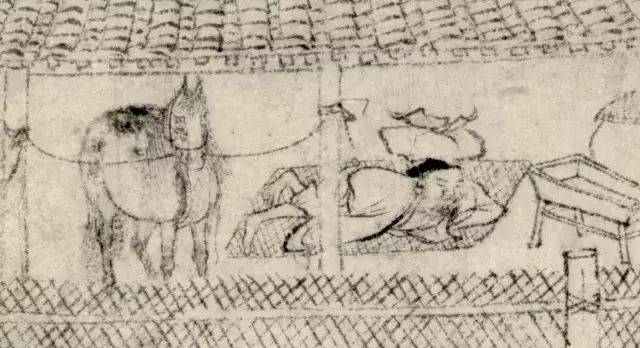

这篇文章的最初动因,其实就缘自笔者看画过程中产生的两个直观的疑惑。其一缘自画中所见与已有知识之间难以解释的差池和出入;其二则缘自对画中一个昭彰显著的画法“错误”所引起的思考。例如,在包括上海博物馆的展览题签在内的众多评论中,除了画首“人影在地”的细节之外,评论者都会提到的另外一个细节是:苏轼形象较之他人明显高大[7]。画中呈“一大二小”的人物布局屡见于第一场景(苏轼与二客“相顾而笑”)(图1)、第二场景(苏轼提着鱼和酒,在妻儿目光护送下离去)(图2)和第三场景(苏轼与二客坐于赤壁之下)(图8)。可是,人们未曾料想的是,这一画面细节并未贯穿始终。当画面后半部分,鹤飞过江面,苏轼、二客、童仆和舟子同在舟中时,反而是其中舟子的形象显得最大——与之相比,苏轼似乎就变小了(图3)。这说明,“一大二小”的格局并没有延续下去。再看最后一个场景:屋子里,苏轼躺在床上睡觉,梦见两道士;然后他自己又起来,与之交谈(图4)。这一场景中,坐着的三个人几乎同样大小,其中一道士似乎还略大一点。看画至此,我于是萌发了这样的疑惑:画卷开篇人物“一大二小”的格局,为什么在画卷后面消失了?这是笔者对此画产生的第一个疑惑。

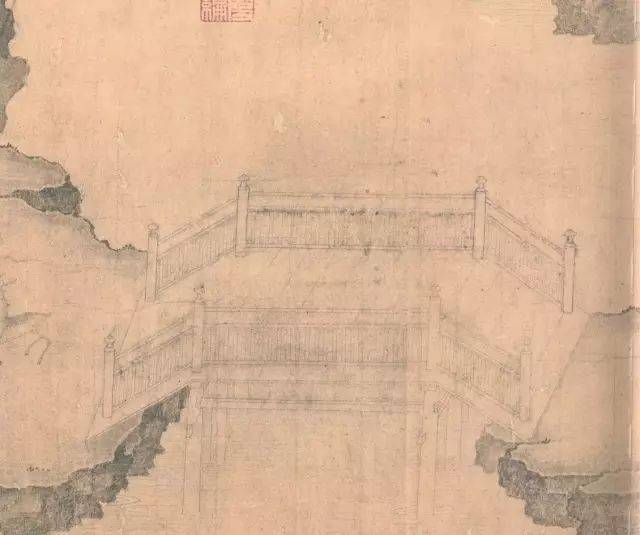

第二个问题与倒数第二场景(即苏轼的梦境)中建筑的画法相关。首先映入我们眼帘的是临皋亭的正面透视形象;然而,当再仔细观察时,即会发现一个奇怪的地方:建筑物两侧厢房的屋顶,并不遵循平行透视法而短缩,而是呈90度角立了起来(图5)。按理临皋亭作为四合院,其厢房的屋顶应该朝后面退缩才对;但在画中,厢房下面显露出台基,好像后面又是一进院落;其上面的屋顶奇怪地立了起来。于是便有了笔者的第二个疑惑:为什么会是这样的?或许有人会问:是不是那个时候,中国绘画还没有能力掌握平行透视法的规律?然而,但凡有隋唐敦煌洞窟壁画或者宋代界画经验者,都可以轻易地了解到,平行透视法于当时的中国画师,早已不是什么问题[8]。相反,厢房屋顶的竖立倒显得是一个罕见的例外或者“错误”,因此,这一现象一定是画师的有意如此而非一时失手。笔者在现场的视觉经验,仿佛这一场面融合了两种视角:我们先是从斜向俯视的角度看见了临皋亭的前院和室内的场景;然后又从空中鸟瞰的角度看到了厢房和内部的院落,这一院落是以排除了透视变形的正面投影方式被表现的。

为什么?应该从哪里去寻找这一问题的答案?

图5 正面的临皋亭

前、后《赤壁赋》的关系

为了更好地解答这两个问题,我们首先须处理图像表现的内容——赋文。正如前述,苏轼的《后赤壁赋》在文学史上是相对于《前赤壁赋》而言的姊妹篇。《前赤壁赋》作于宋神宗元丰五年(1082年)农历七月十五,是苏轼第一次游赤壁所写,与《后赤壁赋》相隔三个月。这个时间差意味着二赋的意旨存在着明显的差别[9]。

我们先来看一下《前赤壁赋》的全文:

前赤壁赋

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞。’此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌。山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿。驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬。自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主。苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

《前赤壁赋》时值夏末秋初,时景“白露横江,水光接天”。叙事结构则以主客对话的形式展开。开始,客内心悲观,觉历史人生,如过眼云烟;主却心境豁达,劝慰论理,以水和月都不会真正消失举喻。通过对话,达观战胜了悲观;而客则融于主,被主说服了。最后,“相与枕藉乎舟中,不知东方之既白”:两人相藉为枕沉沉睡去,正是主客融合(客融于主)的绝妙隐喻。

这里,可以借用金代武元直(生卒年不详)所作《赤壁赋图》来阐明问题。一般认为,这幅以《赤壁赋》为题的画并没有表现出叙事性特征。画面中只能看到一座群峰簇立的大山横贯中景,一叶扁舟行走在激流中;扁舟从画面左面,也就是峡谷深处出来,峰回路转,继续乘势向右方开阔处前行。美国艺术史学者谢柏轲(Jerome Silbergeld)曾为文讨论过该画[10];他认为,画面本身以视觉形式暗示了《前赤壁赋》的文学结构。例如,狭窄的河道、湍急的川流本身就寓意客的悲观,是政治黑暗、人生没有希望的表征;而船在拐弯之处,则暗示了客的悲观被主的达观所超越,和客所看到的前途和希望;最后,整个河流走向坦途,主客达到融合。他甚至于说,远山上还有朝霞的痕迹,暗示赋文中的“不知东方之既白”[11]。抛开其论的是非不说,我借用此例无非是想说明,《前赤壁赋》确实蕴含着一个可以空间展开的叙事结构。

与之相比,《后赤壁赋》有很大不同。首先是季节和风景的不同:一个初秋,一个初冬;季节转换,时光流逝,所以才有了《后赤壁赋》中,“曾日月之几何,而江山不可复识矣”一说。其次,前、后《赋》的差异更表现在其叙事结构上。相较于前《赋》反、正、合的结构,后《赋》中出现了迥异的新内容:起初,主客相见相合,漫游于黄泥之坂;后来,随着客的退隐,主孤身登临山顶,超然世外,只见荒寒之景;接着,主在孤寂惊恐之余返回,与客一起重返河上之舟,主客之间出现的新的融合——至此,后《赋》的叙事结构仍没有完全打破前《赋》的框架。但恰恰从此开始,一个新内容出现了:《前赤壁赋》以主客融合促成问题之解决,但《后赤壁赋》中,这种主客融融的幻象,却被一只自东而西的鹤所飞越和超升(“戛然长鸣,掠予舟而西也”)。再后来,主在梦中见到两位羽衣翩跹的道士,道士即鹤;与此同时,梦的虚幻本身即意味着一种超然而绝对的立场存在。正是这种立场倏然闯进了苏轼的梦境,亦使人间的一切,变得如同梦幻一般不真。最后,梦中醒来的苏轼打开门户,想要找到鹤或道士,找到那种超然而绝对的存在,但什么也没有看见(“开户视之,不见其处”)。联想到前《赋》中主客二人陶然忘我的沉睡(“不知东方之既白”),我们似亦可说,后《赋》中的苏轼恰好是从前《赋》的梦境中醒来。而这正是后《赋》在意境上较之前《赋》的递进和发展,它可以概括为一种合、分、超的叙事结构。这种一唱三叹式的戏剧化结构,正是《后赤壁赋图》的作者意匠经营的前提——我们将会发现,图像作者在对赋文作深刻理解基础上,又使图像之于赋文本身,形成了新的创造性超越,一如苏轼笔下的那只仙鹤那样。

九个场景·三个段落

回到画面,便会生出另外一个问题来:既然画中的赋文被分成九段,那么画面本身的结构呢?画面应该如何分段?

这个问题看似简单,学术界却一直是众说纷纭。归结起来,大体有以下几种看法:一、四段说:如万青力[12];二、七段说:如翁万戈,板仓圣哲[13];三、八段说:如林莉娜,赖毓芝[14];十段说:如王克文[15];谢柏轲和张鸣等人,则把画面分成九段[16]。相对而言, 持九段说者是少数。

与之相关的问题是,分段的逻辑是什么?一种很直接的逻辑是:赋文分段决定着画面分段;赋文分成了九段,图与文配,图自然也分成九段。与之相反的另一种思路是,因为赋本身自成一体,赋的分段是根据构图的需要而产生的,所以是图决定文。比如,图中密林之间有“踞虎豹”三个字,本身是赋文里的内容,但是被画家拿出来,单独放在构图中加以处理,变成了独立的一段。是赋决定文,抑或图决定文?这是两种截然相反的分段逻辑。那么,还有没有其他的分段逻辑?这是我想追问的。

简单地说,画面分九段较为合理。事实上,这样区分的画面,其中每一段落都形成有头有尾的环绕空间,形成美国艺术史家巴赫霍芬(Ludwig Bachhofer)早期讨论《洛神赋图》时即注意到的所谓“空间单元”(Space Cell)[17]。

在《洛神赋图》中,我们确实可以看到 ,近山、远山和树,加上河岸曲线,构成了一个封闭式的舞台效果,围绕着曹植和侍从等人的形象(图6)。

而《洛神赋图》中,曹植与侍从“一大二小”的方式,与《后赤壁赋图》第一个场景(苏轼与二客出场)极为相似。其画面的处理方式基本上就是树、山或人相环绕以形成一个单位,进而将空间区分开来。这与唐阎立本的《历代帝王图》(图7)处理人物的方式如出一辙,

图6 顾恺之《洛神赋》(北京故宫本)局部

图7 阎立本《历代帝王图》局部

图8 苏轼与二客坐于赤壁下

说明它们当属同一种图像运用的模式或惯例。显然,某种程度上,正如运用典故一样,《后赤壁赋图》沿用了六朝、隋唐绘画中的既定语言。

就此而言,将《后赤壁赋图》分成九个场景也是合理的,因为其中每个场景都由一个“空间单元”环绕着。例如第一景:一前一后两棵树;第二景:倾斜的柳树和山石环抱;第三景:两个岩石绝壁。三个场景有一个共性,那就是苏轼的形象比其他人都大出许多。许多学者已经指出了这点。如果再仔细看,第一景中,一客看着苏轼,一客仰望圆月;第二景中,妻和仆人都看着苏轼;第三景,一客看着苏轼,一客应该也是看着月亮,但是月亮在画面上难以辨识[18](图8)。三个图像的共性似乎暗示着,它们似乎出自同一个段落。

到第四景,情况有所不同,只有苏轼一个人在场,两位客不见了:他正在“摄衣而上,履巉岩,披蒙茸”。第五景中,苏轼也消失了,只剩下幽冷的树林。接下来的第六景中,我们还是看不见苏轼;可是树上的鸟巢是斜视的,暗示苏轼已经到达了山顶(“攀栖鹘之危巢”),正在山顶俯瞰山下的两个深潭(“俯冯夷之幽宫”)。这里不仅没有二客,连苏轼自己也不见了。从开始是苏轼一个人,到后来苏轼的消失,这三景也应看做是一个段落。

再来看第七个场景:就是从这个场景开始,苏轼变小了。我们看到,当鹤在空中出现时,撑船的舟子却变大了;而苏轼与二客之间,仅从形态上已没法区分。然后到了第八个场景:苏轼和两位道士一般大了。最后一景,苏轼重新变成了一个人,没有了比较。

笔者以为,这九个场景,继而可以进一步划分为三个段落;在这三个段落中,预设着画面设计者几种完全不同的眼光。

第一个段落由前三景组成:人物“一大二小”的格局不是偶然的,而是由人物之间的关系加以界定。如果说天上有一个月亮,客人看着天上的月亮,是在仰观的话,那么人间也有一个被人仰观的重要人物,那就是苏轼。第一和第三场景都出现了苏轼和月,其中二客分别看着苏轼和月亮,都采取仰观、仰望的方式;第二景,苏轼夫人和童仆同样观望着高大的苏轼背影。这样一种仰观的眼光意味着什么?如果我们注意到,传统中国社会正是以尊卑贵贱、长幼有序的儒家伦常为基础而成立的;而儒家的“五伦”,恰恰指“君臣”、“父子”、“兄弟”、“夫妇”和“朋友”,这五种基本人际关系的准则的话,那么,就不难找到问题的答案。也就是说,这里人物形象的“大”和“小”,是被画家有意刻画出来的,反映了画家所在社会的基本伦常规则。这种规则是画家作为其创作的前提而接受的,后面的分析将证明,这种前提恰恰是画家先予以呈现,后致力于超越的对象。此外,从画面的第一场景开始,我们就看到了画家对于赋文亦步亦趋的追随,其最极端的表现即画出了被人津津乐道的四条影子,但同样,这一行径除了点出时序、把赋文当作图像意义的基本限定框架之外,也把如何超越赋文、经营画面本身的意匠构造,提上了议事日程。另一方面,如果我们还记得苏轼前、后《赤壁赋》存在着意境差别的话,那么不妨说,第一个段落中的苏轼,是直接从前《赋》的场景,带着主之达观战胜客之悲观后的优越感,悠然迈入后《赋》画面的,这从苏轼那居高临下斜睨着的眼光,和二客那卑躬屈膝、不失奉迎而向上仰望的眼光,即可一目了然。图像作者正是从以上给定条件出发,与苏轼迈入画中的步伐一起,开始了其图像超越的历程。

第二段落峰回路转,情况发生了根本的变化。首先,在第四景中,苏轼变成了孤身一人向上攀登(图9)。需要把这一形象放在前一段落的语境下理解,即,苏轼在这里所摆脱的不仅是赋文中提到的“二客”,而且更是前一段落的儒家伦常规则。苏轼仿佛一位出家的孤僧, 把象征着儒家伦常规则的“二客”远远地甩在身后;而迎接他的却是第五景中一片荒寒无人的景色,以及画面中间由状如虎豹的松树和怪石围合而成的另一个“空间单元”——一座“空门”(图10)。从前一场景的孤独背影,到后一场景的“空门”,其间的佛教导向性质异常鲜明。如果说,前一个场景是观者看到的苏轼,那么,从后一个场景开始,视角就转化为苏轼眼中看到的世界——一个“无我之境”;观察主体的消失,似乎也对应着这种释家意义上的“无我”。然而,更深刻意义上的“无我”,是由下一个场景——也就是整个画面的第七景 ——所提供。

图9 苏轼独自登山

图10 空无一人的场景

图11 “攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫”

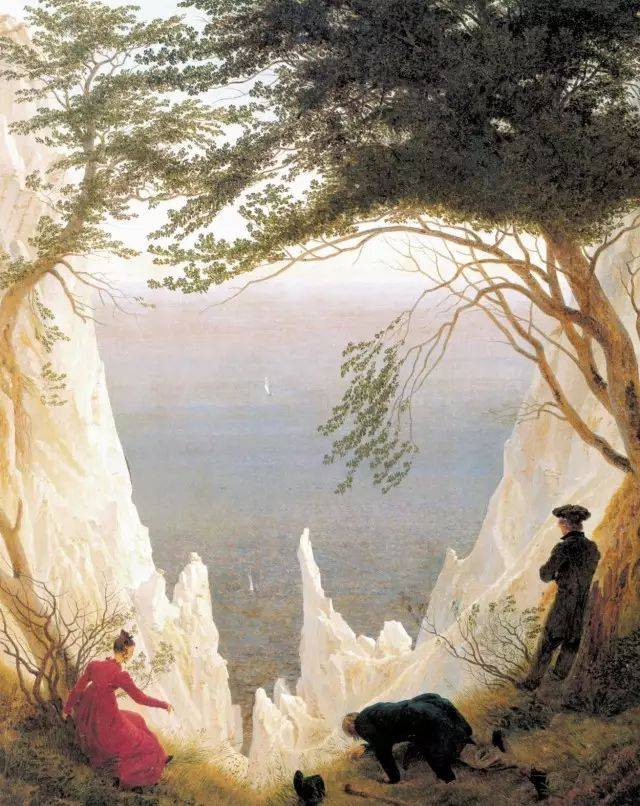

图12 弗里德里希 《吕根岛的白垩岩》1818

这一场景中,我们先是看到了赋文所描绘的“攀栖鹘之危巢”的情节,但却是以视觉的方式:画面中,栖息着鸟的危巢已经被我们俯视了,说明那个隐形的观察主体(苏轼)已经攀到了山顶;我们甚至发现了一个独特的视角——一个居高临下往下俯瞰的视角:借此我们看到了一大一小两个风起水涌的深潭,这是对于赋文中“俯冯夷之幽宫”的视觉阐释(图11)。这里,可以借用一张19世纪初德国浪漫主义画家弗里德里希(Caspar David Friedrich, 1774-1840)的著名油画来对照说明《后赤壁赋图》视角的独特性。《吕根岛的白垩岩》(Kreidefelsen auf Rügen, 1818)(图12)也采取一种俯视的视角,画面远景有冰川、海洋和树。颇具意味的是,我们还可以看到,画面中景有一个人正趴在山顶往下看。正如一个蕴藏着表现意图的电影镜头,以空镜注视着眼前的世界;《后赤壁赋图》提供的场景,不正是弗里德里希笔下那个人往下俯瞰的视角所见?不正是《吕根岛的白垩岩》中想致力于表现而无力表现的东西?没错,苏轼在画中所见,正是那个俯身人眼中所见的空间。画面中,往下俯瞰的视角一直延伸到深潭,深谷中的岩石和树则一直延伸到眼前;一切都让人惊恐,深感此地之不可久留。结合赋文“予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也”,我们似乎可以揣度判明苏轼所处的位置。他似乎是站在山巅之上;然而,与弗里德里希画中有所不同,眼前这个视觉化的空间,没有为观察者留下丝毫的余地:观察者仿佛毫无依凭地悬在空中。这一空间处理方式极为准确而巧妙地诠释了赋文中“凛乎其不可留”的心理体验;直接用视觉语言,将观察者俘获到画面中,体现了卓越的视觉表现力和创造性。

图13 “适有孤鹤,横江东来……掠予舟而西也

图14 “予亦就睡,梦二道士”

图15 “开户视之,不见其处”

接下来进入画面叙事的第三段落,视线又大变。第七景画面中没有出现地平线,显然是居高临下而呈斜向俯视的视角;河中有舟,一只仙鹤从空中飞过,“掠予舟而西”。在这个视线中,我们的眼睛追随着鹤的运动亦掠船而西(图13)。现在不妨回头,再来看看第二个段落中的两个场景:第一个场景呈现的是苏轼的背影;第二个场景,就变成了苏轼眼中所看到的世界。而在这里,呈现了与第二段落完全相同的视觉规律:我们先是看到了仙鹤“掠予舟而西”——此时,我们的视线是从右向左看,因而与空中仙鹤的视角一致;转换到下一个场景,也就是第八景时,需要问的是,我们从空中鸟瞰的这一视角,是不是也是空中仙鹤视线的延续?“掠予舟而西”似乎暗示,鹤的视角还会向画面外的场景延伸;那么,根据第二段落中的视觉规律,接下来的场景中,所呈现的是否亦为仙鹤的眼中所见?对此,我们下文会做详细的探讨,这里只提示一句:显然,只有一种超然、全知全能的视角,才能同时既看到床上沉睡的苏轼,又看到苏轼睡梦中的情景(图14)。第九景,地平线出现在画面的尽头,说明此景仍然预设了一种空中鸟瞰的视角;而画面中,苏轼站在门口,怅然若失地在寻找什么,但什么也没有找到(图15)。作为一旁观众的我们,其视角显然与那种超然鸟瞰着一切的视角重合。当苏轼开门张望时,他既看不到观者,也看不到仙鹤;因为观众和仙鹤的视角已经从上一景中的正对大门处,转移到了现在的侧面。这一视觉处理同样是针对赋文“开户视之,不见其处”所做的创造性阐释。显然,这一段落中发生的苏轼形象从大变小的现象,只有联系到此一段落中出现的超然视角来理解,才是合理的。如果说第一段落预设了儒家的视角,第二段落预设了释家的视角,那么现在,去二者而超然代之的,无疑是道家和仙人的逍遥神游。

以上我对《后赤壁赋图》的意境或意蕴进行了简单的讨论。然而,这种讨论是否纯属笔者的痴人说梦(一如画中的苏轼,处于同样的梦境之中)?不过,既然该画的主题本身即在处理梦与梦醒之间的关系,那么,笔者的这种自问就不是没有意义的,而恰恰是探讨这幅画之神韵的一种深具合法性的方式。因此,接下来,我们需要从历史科学的层面作进一步的探讨, 致力于把梦扎根于现实之中。

题跋印鉴和文字考据

这幅画最早著录在清乾隆年间所编的《石渠宝笈初编》中,题写为“宋乔仲常《后赤壁赋》一卷”。问题是,《石渠宝笈初编》依据什么把画的作者判断为“宋乔仲常”?理由是:

“素笺本,墨画,分段楷书本文,无款,姓名见跋中。”[19]

而后面所抄录的“跋”中,确有如下记载:

“又跋云,仲常之画已珍,隐居之跋难有,子孙其永宝之。”[20]

显然,《石渠宝笈初编》作者所依据的理由是题跋。而在着录的所有题跋中,只有一处提到“仲常之画”。然而,这位“仲常”是谁?他为什么是乔仲常[21],而不是王或张仲常?遽难断定。此外,这一段跋文连同其它八个题跋虽然著录在《石渠宝笈》中,但今天所见的《后赤壁赋图》中,这些题跋仅存其二。因此,这位“仲常”是不是乔仲常,大部分题跋出自什么时代的人,都成了难以解决的问题。

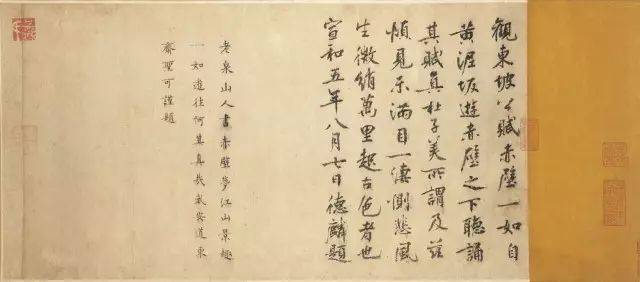

现存图卷中的两个题跋均有款。题跋一(彩版4):

“观东坡公赋赤壁,一如自黄泥坂游赤壁之下,听诵其赋,真杜子美所谓‘及兹烦见示,满目一凄恻。悲风生微绡,万里起古色’者也。宣和五年八月七日德麟题”。

这位德麟是谁?无疑即赵令畤(1061-1134),宋宗室子,太祖次子燕懿王德昭玄孙。他是苏轼的门生,初字景贶,苏轼为之改字德麟[22],自号聊复翁, 后坐元佑党藉,被废十年。著有《侯鲭录》八卷,赵万里为辑《聊复集》词一卷。而所题跋的宣和五年即1123年。

题跋二(彩版4):

“老泉山人书赤壁,梦江山景趣,一如游往。何其真哉。武安道东斋圣可谨题”。

“武安道东斋圣可”是谁?又该如何释读?《石渠宝笈初编》有“武圣可跋云” [23]的表述。显然,该书编者把“武安道”当成题跋者的姓名,把“东斋”当做其号,把“圣可”当做了其字。当然,题款亦可读作“武安为地名,姓道,号东斋,名圣可”[24]。但是,更可能的情况应该是,“武安”为地名,“道东斋”为斋名,“圣可”为字。有学者认为该人是北宋人毛注[25]。毛注字圣可,衢州西安人;《宋史》中亦有此人之传。但该说难以令人信从,因为“武安”既然是其家乡,若他真是毛圣可,则该叫“衢州道东斋圣可”才对。这里暂且存疑[26]。

《石渠宝笈初编》里对收藏印鉴提到:

“卷中幅押缝有醉乡居士,梁师成美斋印,梁师成千古堂,永昌斋,汉伯鸾裔,伯鸾氏,秘古堂记,诸印。前隔水有梁清标印,蕉林鉴定二印;押缝有棠村,观其大略二印;后隔水押缝有蕉林梁氏书画之印,蕉林书屋二印。”[27]

这些收藏印鉴都属于两位梁姓收藏家:梁师成和梁清标。一位是北宋晚期人(?-1126);另一位是明末清初人(1620-1691)。两类印章亦围合成一个“空间单元”,把该画的时间上下节点绑定在北宋与明清之间,中间是一片很大的空白。鉴于该画明清以后的鉴藏历史线条清晰[28],可以存而不论;问题在于,其上限时间是否可靠?

梁师成为北宋徽宗朝宦官,曾经权势熏天,被称作“隐相”,《宋史》里有传;他还自称是苏轼“出子”,也就是苏轼的私生子,曾在宋徽宗面前为苏轼进过美言,导致徽宗朝,苏轼墨迹才稍有所行世[29]。他自己也收藏有很多苏轼墨宝,当然也有条件收藏有《后赤壁赋》赋文的《后赤壁赋图》。

综上所述,我们便就有了两个年代上的证据:一个是宣和五年1123年,一个是梁师成的卒年1126年。前者出自题跋,后者源自印章。若二者都真,则这幅画至少应完成于1123年之前,故应是北宋时期的画作[30]。

当然这个问题可以进一步讨论。比如赵德麟之跋是否赵氏真迹?笔者曾尝试寻找这个问题的答案,却不得不承认,目前尚无条件断定。因为赵德麟传世墨迹共有四种[31],四种墨迹却有三种风格,无法辨知究竟何种风格可靠。但赵德麟在跋中提到的一首杜甫的诗,诗中描绘的情境,恰恰与他阅赋观画的经历相类。当一位友人向杜甫展示张旭的草书时,杜甫借兴 写下了一首诗,其中就有德麟题跋中的这四句:“及兹烦见示,满目一凄恻。悲风生微绡,万里起古色。”诗中描绘与赵德麟看到自己老师赋文时产生的情愫相类似,故令其生出“万里起古色”的感慨来。

另外,笔者整合前说,还可以提供三个文字方面的证据。第一,赋文中“玄”字的缺笔避讳问题;第二,“二道士”问题;第三、“老泉山人”指称问题[32]。现逐一论之。

图16 “玄”的缺笔

(1)画中赋文“玄裳缟衣”的“玄”字有缺笔(图16)。历史上有两个时期避“玄”字讳:一是宋真宗时期避其所谓始祖赵玄朗之“玄”,另一个则避清圣祖玄烨(1654-1722)之“玄”。清代之讳这里暂且不必考虑。宋真宗(968-1022)时代的避讳,在宣和五年(1123年)仍然遵行,乃是十分自然的。另外,启功先生在关于传张旭所谓《古诗四帖》的研究中[33],也指出了,帖中的谢灵运诗句“北阙临丹水,南宫生绛云”两句,其实是“北阙临玄水,南宫生绛云”,因避赵玄朗“玄”讳而改“玄”为“丹”,说明此帖最早只可追溯到宋真宗时代,并非唐张旭本。这与赋文中书法“玄”字缺笔之讳,应属同一时期的避讳。

图17 “二道士”

(2)“二道士”:赋文写为“二道士”(图17);画面中确实也画有两个道士。关于这个问题,南宋郎晔在《经进东坡文集事略》的注云,他所见到的诸本中,“多云梦二道士,二当作一,疑传写之误”[34];也就是说,南宋之前文本中可能多为“二道士”之言。同为南宋人的胡仔(1110-1170)在《苕溪渔隐丛话·后集》卷二十八中也说:“前后皆言孤鹤,则道士不应言二矣。”[35]从南宋开始直到今天,各本大多将“二道士”改作“一道士”。这一改动究竟孰是孰非,因为苏轼《后赤壁赋》并无存世墨迹,所以无法确定。 但若赵德麟之“跋”为真,而他对“二道士”之说并无异议的话,就此而言,原文为“梦二道士”应该更接近真实。此亦反证画应为北宋人作。而从现存明人如文征明、仇英等以南宋人赵伯骕为蓝本而作的《后赤壁赋图》诸本来看,它们在处理赋文中的这一公案时,均已如南宋人般,将“二道士”改作“一道士”,也可以帮助我们得出类似的结论:此图的处理与北宋古本相一致。

图18 “老泉山人”

(3)“老泉山人”(图18)。很多人以为,“老泉山人”指苏轼之父苏洵,但实则是指苏轼本人。据学者王琳祥的研究:

首先,最先记述苏轼别号“老泉山人”的,是略晚于苏轼的叶梦得 (1077—1148):“苏子瞻谪黄州,号“东坡居士”,其所居地也。晚又号“老泉山人”,以眉山先茔有老翁泉,故云”。(《石林燕语》卷二 )其次,苏轼曾于元祐年间撰写《上清储祥宫碑》,其落款有“老泉撰”三字。又,在苏轼《阳羡帖》后有印一枚,印文为“东坡居士老泉山人”八字。另,苏轼有“老泉居士”朱文印章一枚,并常在画上钤盖。

但从南宋人开始,在“老泉山人”问题上,人们开始产生混淆。最早将苏洵当作“老泉”的是南宋人郎煜(1174—1189):“老泉率二子抵京师 ”(《苏洵文集》注释);大诗人陆游(1125—1210)在《老学庵续笔记》中继其踵;著名启蒙读物《三字经》广其传:“苏老泉,二十七,始发愤,读书籍。” 《三字经》相传为南宋人王应麟(1223-1296)所著。

将“老泉”误为苏洵的别号,主要原因有三。其一,时下敬称苏洵为“老苏”,“老泉”与“老苏”同一“老”字,因而产生误会;其二,“老泉”本为苏氏后人称苏洵夫妻的墓地,他人误以为苏洵别号;其三,梅尧臣诗有“泉上有老人,隐见不可常。苏子居其间,饮水乐未央”之句,人们遂以为苏洵占泉为号。[36]

然而,此卷中的题跋连续三次提到“老泉山人”:

1、“老泉山人书赤壁,梦江山景趣,一如游往,何其真哉。”[37]

2、“此老游戏处,周郎事已非,人牛俱不见,山色但依旧。”[38]

3、“老泉居黄州……老泉一日与一二客踞层峰,俛鹊巢……”[39]

第二处的“此老”显然亦指“老泉山人”。总之,三个题跋前后相续相连,“老泉山人”的意思却没有丝毫的含混和歧义,都意指苏轼,而且没有一次意指苏洵;这些都有助于阐明,所涉题跋的时间应该发生在容易产生混淆的时段之前,也就是说,应为南宋前人所书。

图像证据

现在,我们尝试从文字证据转入到更为关键的图像证据。

谢柏轲曾经精简地指出,《后赤壁赋图》中能见出李公麟式的仿古风格,该风格的特征则在于“引用六朝和唐代的叙事传统”[40],在这方面他无疑综合了其他学者的共识[41]。把该图卷的图像志追溯到六朝、唐代和李公麟,无异于是在说图卷的前史。

而高居翰则认为,该图卷预示着元中期到晚期文人画的风格。他列举了赵孟頫和王蒙的柳树,黄公望的山峦和笔触,倪瓒的树干,王蒙、张渥和姚廷美致密的松树,李郭传统的枯泥河岸等等与之的联系[42]。这无异于是在说图卷的后史。

下面,我将试图把此画放在其前因后果的框架内,对以下问题分别作一些简略探讨:其一是《后赤壁赋图》与李公麟风格的关系,在此我将主要援引李公麟的《山庄图》进行具体讨论;其二是其与北宋院画的关系,我将集中于北宋院画追求“藏意”表现的主题;第三则是它与南宋院体画的关系,将聚焦于所谓的“背影人物”母题;最后,将讨论它与典型的元代文人画之间的关系。

1、与李公麟式风格之关系

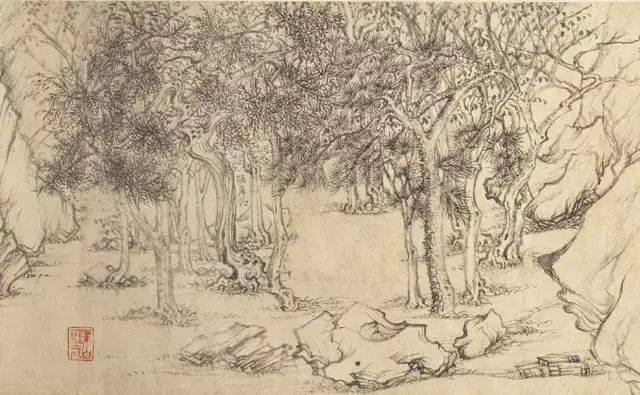

图19 李公麟《山庄图》(台北本)局部1

图20 李公麟《山庄图》(台北本)局部二

首先来探讨与李公麟式仿古风格的关系。在《后赤壁赋图》倒数第二个场景中苏轼的住所临皋亭上,图像作者采取了一种正面的描绘:前面是院落和篱笆,后面是正房和两侧的厢房。这种建筑正面图景也多次出现在李公麟的《山庄图》(台北本)[43]中,其中第一景中正面院落和屋宇的表达方式与《后赤壁赋图》相似(图19),共同反映了一个更早的古代传统; 另,白描风格,山石的画法,风景与文人的关系,二图之间的共同性都可圈可点。具体而言,《山庄图》中深谷的表现(图20)与《后赤壁赋图》中“俯冯夷之幽宫”的深谷处理,包括其从上往下俯瞰的视角,存在着明显关联(只不过前者较之后者,因为有一个低平水岸的处理而显得更为客观而已);另外一个场景,一群人组成一个金字塔形状,背靠悬崖坐在平台之上,旁边的瀑布旁,也有三个人坐着,也形成金字塔形的关系(图21),这与《后赤壁赋图》中,苏轼与二客在赤壁之下喝酒的场景,何其相似乃尔!

图21 李公麟《山庄图》(台北本)局部3

图22 卢鸿《草堂十志图》(台北本)局部

图23 传王维《辋川图》北宋摹本石刻图局部1

图24 传王维《辋川图》北宋摹本石刻图局部2

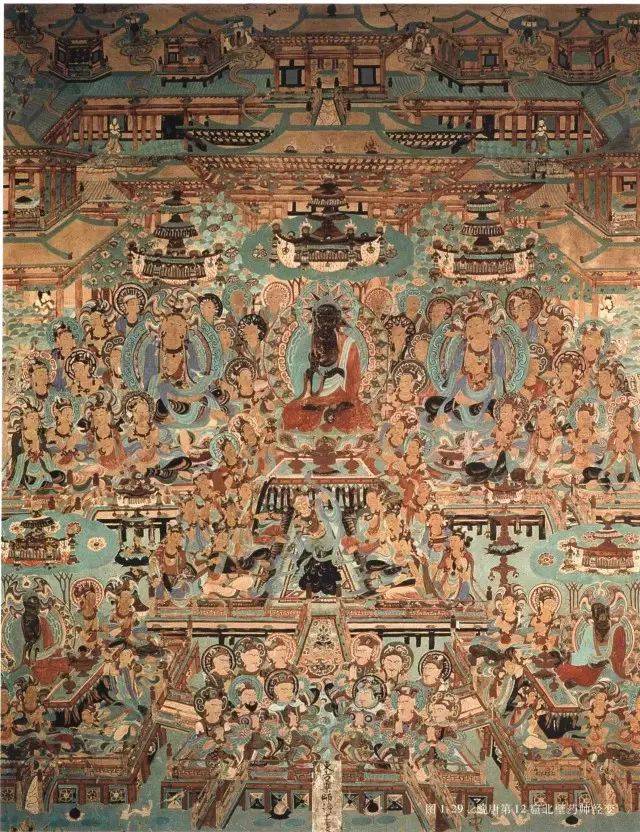

图25 敦煌石窟12窟盛唐壁画药师经变

正面的山庄或草堂图像,反映的恰恰是唐以来的构图模式,如传唐代卢鸿的《草堂十志图》(图22)[44]。我们看到的是建筑的正面图形,和里面犹如偶像一般的正面人物。在这种构图模式中,同样可见出此前提及的“空间单元”——卢鸿的《草堂十志图》、 传王维的《辋川图》(图23),还有李公麟的《山庄图》都概莫能外,其每一段落的空间关系都由山、树围合而成。我们已经指出,这正是六朝和唐代时早期绘画构图的习惯。一幅根据北宋摹本而刻石的《辋川图》中的场景之一,则向我们提供了一个更为切近的案例:一个呈正面观的别墅,依据我们从高处俯瞰的视线,形成一个平行透视的短缩变形(图24)。需要指出,这并非偶然的特例,而是隋唐以来大量涌现的净土变和西方极乐世界图像中惯用的建筑表现法。一幅来自敦煌石窟的盛唐壁画即为典型的一例(图25)。图像中的平行透视方式,从最下面的空间(前景)一直延伸到最上面的空间(远景);我们尤其注意到,画中上部的建筑庭院,呈现出从两边向后退缩的态势,从而显示了《辋川图》中正面建筑的宗教图像渊源。

我们已经证明,《后赤壁赋图》中临皋亭的正面图像,与《辋川图》中的正面山庄,尤其是与六朝隋唐佛教绘画表现传统,在图像志上的渊源关系。但是有一点例外,那就是《后赤壁赋图》中,正面的临皋亭的厢房屋顶是竖起来的。这在上述图像传统中完全得不到解释。显然,我们还得另辟蹊径,去寻找该图像其他可能的图像来源。

图26 李公麟《山庄图》贝伦森本局部

幸好我们拥有《山庄图》的另外一个版本,该本被著名艺术鉴赏家贝伦森(Bernard Berenson, 1865-1959)所收藏,现存佛罗伦萨的哈佛大学文艺复兴研究中心(Villa I Tatti),与北京故宫本和台北故宫本属于同一源流[45]。据史料记载,李公麟画过两种《山庄图》,一种是“正本”(可能是绢本),一种是“初本”(可能是纸本)[46]。韩文彬(Robert E.Harrist)的研究告诉我们,现存几种本子均为南宋摹本;其中贝伦森本(绢本)可以追溯至上述“正本”,而北京故宫本和台北故宫本则可以追溯到上述“初本”[47]。在贝伦森本中,有一个场景为其他诸本所无,涉及到一个很古朴的山庄;它也是一个四面围合的空间,这一点与北京故宫本和台北故宫本一致(图26)。然而细细看来,该空间的建筑似乎存在着双重视角的融合:首先,正面的建筑呈平行透视关系,进门,然后穿堂入室, 是一个退缩的空间;但同时,这里似乎还存在着另一个从空中往下鸟瞰的角度——在这里,建筑的整体布局是不变形的;里面的空间是长方形的,而屋顶恰恰是立起来的。假如我们把画面从中间截断来看上部的话,那么它与《后赤壁赋图》中的正面建筑是非常相像的,显然出自同一个传统,即北宋的传统。在北宋图像的南宋摹本里,透露出的仍然是北宋的底色。

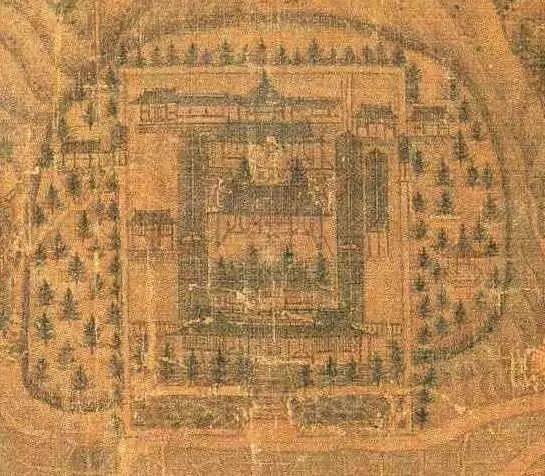

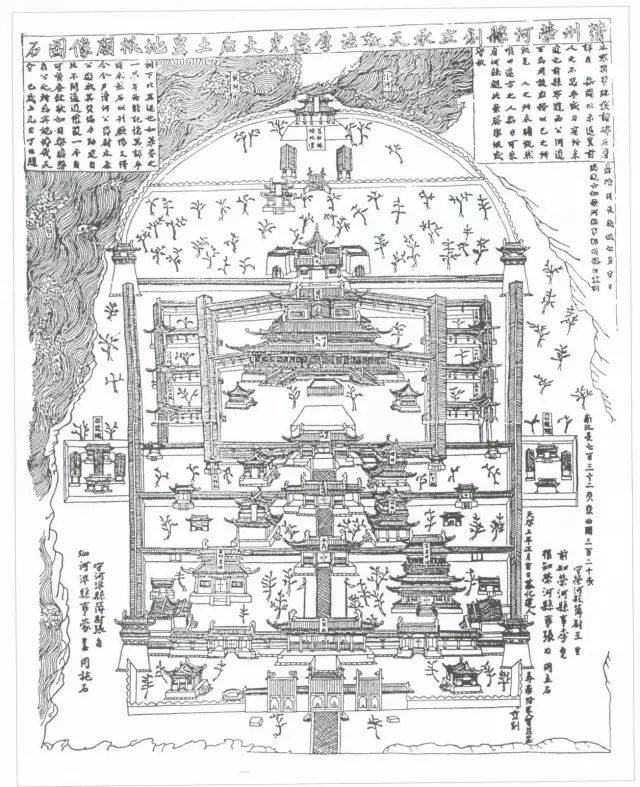

图27 唐道宣《戒台图经》寺院图

图28 《后土皇地祈庙像图》

图29 《后土皇地祈庙像图》局部

这种画法在正规图像中绝无仅有,其实并不陌生,是一种舆图中极为常见的画法。例如,唐代道宣《戒坛图经》中的寺院,便是以这种方式画的(图27)。这种画法的鲜明特色,是它致力于把空间的指示性和图像的表现性融为一体:平行透视的视角用图像的表现性功能暗示了二维空间的可进入性;空中俯瞰的视角则更强调图像本身指示实际空间的实用功能。一幅《后土皇地祈庙像图》(图28)则为我们提供了与《后赤壁赋图》同一时期的这一图像实践的例证。这是一块传世石碑上所刻的山西汾阴后土祠的建筑图,碑阴刻宋大中祥符四年(1011年)以前“历代立庙致祠实迹”全文;据庙像图上注记可知,图系金天会十五年(1137年)丁亿立石[48]。由此可知刻图的年代(1137年),与我们所知的宣和五年(1123年),只有十几年的间隔。在这幅庙像图中,与我们在《后赤壁赋图》中所了解的完全一样,其中侧面的屋顶全部是立起来的(图29)。显然,《后赤壁赋图》的作者在此沿用了舆图的画法。不过,这里只是给出了屋顶图像的图像志渊源——借用帕诺夫斯基的表述,尚未涉及其图像学含义。故这个问题在后面还会继续讨论。

2、与北宋院画之关联:“藏意”

在绘画致力于表现诗意方面,北宋的院画传统无疑为我们提供了最为贴切的阐释语境。提及北宋院画,有一些故事是每一位文科大学生都耳熟能详的:那些院画师和画学生们如何费尽心思,将“野水无人渡,孤舟尽日横”,“乱山藏古寺”等等诗句,创造性地变成图像的故事。其核心在于“藏意”的追求,并为宋人在他们的著作中津津乐道之。两条相关的重要文献如下:

邓椿《画继》记录,北宋画院

“所试之题,如‘野水无人渡,孤舟尽日横’,自第二人以下,多系空舟岸侧,或拳鹭于舷间,或栖鸦于蓬背。独魁则不然,画一舟人卧于舟尾,横一孤笛,其意以为非无舟人,止无行人耳,且亦见舟子甚闲也。又如‘乱山藏古寺’,魁则画荒山满幅,上出幡竿以见藏意,馀人乃露塔尖或鸱吻,往往有见殿堂者,则无复藏意矣。”[49]

俞成《萤雪丛说》:

“徽宗政和中,建设画学,用太学法补试四方画工,以古人诗句命题,不知抡选几许人也。尝试:‘竹锁桥边卖酒家’。人皆可以形容,无不向‘酒家’上着工夫,惟一善画,但于桥头竹外挂一酒帘,书‘酒’字而已,但见酒家在内也。又试‘踏花归去马蹄香’,不可得而形容,何以见亲切。有一名画,克尽其妙。但扫数蝴蝶飞逐马后而已,便表得马蹄香也。果皆中魁选。夫以画学之取人,取其意思超拔者为上,亦犹科举之取士,取其文才角出者为优。二者之试虽下笔有所不同,而于得失之际,只较智与不智而已。”[50]

何谓“藏意”?顾名思义,即把诗意隐藏在画意里边,而不是直白地描绘在画面;换言之,就是用画意的方式来实现诗意。对于北宋画院的画师和学生来说,他们工作之前提是前代人(往往是唐人)伟大诗篇的存在,而这对于他们的能力形成了巨大的挑战。换句话说,在这些最伟大的诗篇面前,画师和学生们要绞尽脑汁把诗歌中的诗意,以绘画的形式表现出来。这种智力的游戏中充满竞争(文中所谓“而于得失之际,只较智与不智而已”),即画意和诗意的竞争,画并不以模仿诗意为胜,而以创造性地转化诗意为佳。

正如文献中有“出幡杆以见藏意”,和不画花、“但扫数蝴蝶飞逐马后”两种方式,以表示“乱山藏古寺”和“踏花归去马蹄香”的诗意,北宋画院所追求的“藏意”表现,也可以概括为两种方式。前一种方式可谓“简单的藏意”,即以遮盖掩饰的方式,以类似于成语中“神龙见首不见尾”、“窥一斑而见全豹”的方式,借助部分而巧妙地表现整体[51]。

图30 《山庄图》局部 “端茶之手”

图31 《山庄图》局部 “半身人”

图32 《后赤壁赋图》局部 “一双脚”

图33 《后赤壁赋图》局部 “遮脸人”

以此角度来观看李公麟的《山庄图》摹本,可以发现,这种“简单的藏意”曾被屡次使用。如其中一个场景,三位文士(李公麟三兄弟)坐一山洞中,右边的石壁后伸出一双手,手上捧着一个茶盏;中间的文士则伸出右手去接(图30)。同一场景上部的延华洞里,也有两个仆人,只露出头和半个身子(图31)。

在《后赤壁赋图》中,可以看到完全相似的修辞:苏轼与二客在赤壁喝酒之际(第三景),左侧岩石背后,仅仅露出了仆人的一双脚(图32);在前一个场景(第二景),苏轼拿着鱼和酒告别他的妻子时,有一个仆人被茅草遮住了脸(图33)。显然,这种画法为宋人所熟知。

然而,与北宋画院强调曲折含蓄的最高境界相比,这不过是一种“简单的藏意”。另一种更高级、更精深的做法,就像南宋时诗论家所说的那样,追求的是“不着一字,尽得风流”(严羽《沧浪诗话》)。在文献中,是“但扫数蝴蝶飞逐马后”式的不露痕迹;在《后赤壁赋图》中,则是绘画作者采取了一种完全空间的图像处理方式,以传达赋文中那“凛乎其不可留也”的心理意识——意识的主体则完全不在画面。这可谓是一种“深刻的藏意”——一种“深藏不露”的诗意。在这种意义上,绘画通过把诗意融化在自己的方式中,完全地占有了诗意。在同样的意义上,弗里德里希《吕根岛的白垩岩》中的表达方式,若在12世纪的北宋院画看来,就显得太没有“藏意”了。

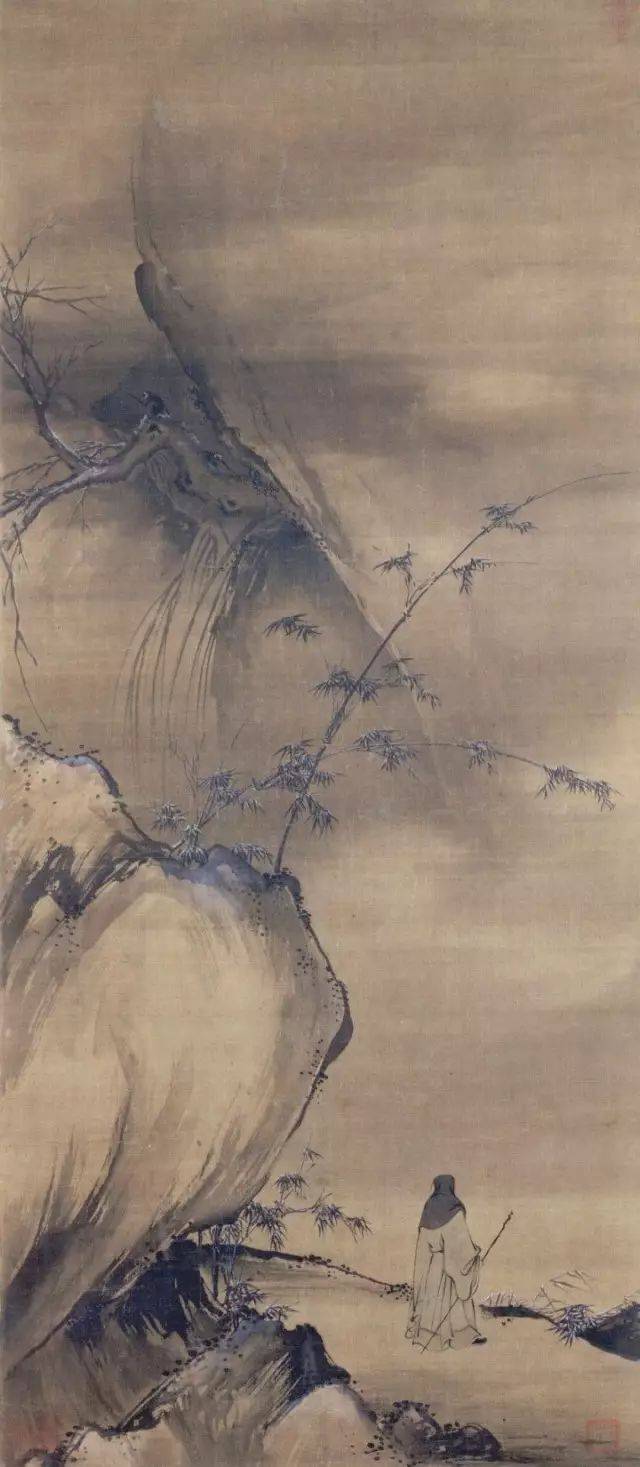

3、与南宋院体画之关联:背影人物

图34 弗里德里希《有两个男人的日出》1830-1835

图35 南宋院体画 《冬景人物图》

高居翰曾经发现,在南宋院体画中,出现了很多德国浪漫主义绘画中常见的背影人物[52](图34)。所谓“背影人物”(Rückenfigur),简单地概括,即我们既在画面中看到了看风景人的背影,同时也看到了他所驻足观看的风景。高居翰以现藏于日本京都金地院和光影堂的两幅南宋院体画(其一见图35)为例:这些院体画出自杭州地区,是“南宋院画模式”“向宫廷以外散布”[53]的结果,致力于让画面充满迷人的诗意,。我们注意到,在《后赤壁赋图》的第四景中,同样出现了背影人物:我们既看到了苏轼的背影,同时看到了苏轼看到的那个世界(图9、10)。然而,《后赤壁赋图》中的独特之处在于,这两重视觉并未被交融为一个整体,而是始终保持为两重视觉、两个层面,就像电影镜头一般,从一个镜头切到另一个镜头,但始终保持为两个镜头;这种双重性也类似于《后赤壁赋图》中赋文与图像的关系,始终在画面上同时在场,构成张力关系。南宋诗意画则不然,这里,不仅观景者的背影与所观之景同时出现于画面,与弗里德里希绘画中的那些背影人物十分相像;而且,诗句在画面上也消失了——这意味着,南宋院体画诗意的形成,是以消除诗与画之间的紧张关系为前提的[54]。这种失去了诗赋意蕴深层限制的画面,就如同断线的风筝般,变成了适用于所有人消费的诗意图册,而这恰与南宋诗意画的商品性质相一致。

从时间上,北宋院画对于“藏意”的追求本来即早于南宋诗意画的实践;从逻辑上讲,把原来分立的东西合二为一,也是较原先的分立为晚近的现象。无论是时序和逻辑都说明,南宋背影人物应该在《后赤壁赋图》之后出现,进而把后者中分立的场景统一起来。

图36 《后赤壁赋图》局部 “鹤”

图37 赵佶《瑞鹤图》局部 “鹤”(此图经过180度翻转处理)

图38 五代王处直墓壁画局部 “鹤”

图39 《后赤壁赋图》局部 “人物布局”

图40 赵佶《瑞鹤图》局部 “人物布局”

图41 《后赤壁赋图》局部 “睡姿”

图42 南宋《豳风图》局部 “睡姿”

还可以提供另外一个视野看待断代的问题。《后赤壁赋图》第七景中仙鹤的画法细节(图36),亦呈现出与宋徽宗赵佶《瑞鹤图》(图37)中鹤的姿态如出一辙的相似性;同时,二者至少可以共同追溯到一个五代已有的传统:这里,王处直墓室壁画中的仙鹤(图38)与前者一样,重复着同一个“错误”,把鹤翅下方的黑色羽毛,画成仿佛是长在尾羽上似的[55]。另外,《后赤壁赋图》第八景中苏轼躺在床上做梦(图39),这一场景的人物组合方式,令人想起同样为赵佶所作的《听琴图》(图40)中的构图[56]。而苏轼那风格化的睡姿——枕手侧卧,双脚交叉——的图像,亦可见于此图中的另外一个场景——马厩里马夫的睡觉(图41),显示其为该时代绘画处理的格套和惯例。果然,我们可以在稍后的南宋《豳风图》(现藏大都会博物馆)(图42)中,发现以相同姿态睡觉的人,它们极可能共同渊源于中国佛教美术中的佛涅槃尊像范式。

4、与元季文人画之关系:介乎状形与写意、界尺与逸笔之间

图43 《后赤壁赋图》局部 “桥与柳”

图44 张激《白莲社图》布局 “桥”

图45 南宋《豳风图》局部 “桥”

图46 王蒙《太白山图》布局 “桥”

最后来讨论《后赤壁赋图》与元季文人画的关系。《后赤壁赋图》中确有许多与元季文人画相似的元素,如坡岸、山头、苔点和柳树的画法,均可资以与赵孟頫《鹊华秋色图》、黄公望《富春山居图》中的若干细节作比较。高居翰认为,《后赤壁赋图》是它们的前身[57];笔者基本赞同这一看法,但将以自己的方式来论证。

例如,在第一场景向第二场景过渡之处,我们可以看到一座桥;两棵柳树,分列一左一右,构成一种张力关系(图43)。这个桥画得歪歪扭扭,像是我们熟悉的文人画图像;然而仔细观察,桥墩的画法采取了类似界画的方式,与桥墩相关的所有关系(左与右,梁、柱和椽子,以及之间的组合关系)都得以清晰的交代并加以呈现。这与北宋画家张激(李公麟外甥)的《白莲社图》、南宋佚名画家的《豳风图》中桥(图44、45)的界画画法颇为相似,借此几乎可以复原出桥梁的营造结构。而在元代王蒙的《太白山图》中,一位文士所经过的一座桥——尽管王蒙无疑是“元四家”中画工最繁复,细节最逼真的画家——但其结构关系却是不清晰的。同样在这幅画中,也有为我们所熟悉的文人画的桥(图49),完全不需要结构关系,逸笔草草,不求形似。这样看来,《后赤壁赋图》似乎是介乎上述二者之间;它既采用了后期文人画的笔法,同时也保留了早期宋画特别精细的特征,甚至保留了几分界画的特征。

《后赤壁赋图》中的临皋之亭亦然。其中树的画法,与王蒙笔下的松树很像;苏东坡身上衣纹用的是书法用笔;但是很多细节,如建筑的台阶、柱子、窗棂,却是用界尺完成的[58](图2)。可以说,这幅画反映了上述两个传统之间的一种过渡状态;它既有状形的功能,也有写意的兴味,介乎界尺和逸笔草草之间。

最后一个问题:厢房屋顶为什么是立起来的?

我们现在需要回头来处理先前遗留的一个问题,也是本文须解决的最后一个问题:第八景中,厢房的屋顶究竟为什么是直立的?除了它所引用的舆图传统之外,竖直的厢房在画面中,是否具有它本身的意义?

我想说的是,正如上文所述,该图像除了介乎宋与元、状形与写意、界尺与逸笔等一系列张力关系之外,还介乎一种更大也更直观的张力关系之中——也就是画卷上,赋文和图像并列在一起所产生的一种张力关系,笔者称其为诗与画的关系。

这里稍微回顾一下前文提到的人物。作为北宋文人画的主要代表之一,李公麟是学者、官员和隐士,并不是院画家。作为文士,他同时赋诗和作画;在他看来,作画犹如赋诗。《宣和画谱》记载了李公麟的抱负:

“吾为画如骚人赋诗,吟咏情性而已,奈何世人不察,徒欲供玩好耶?”[59]

在另一处,《宣和画谱》的作者还谈到了,李公麟是如何实现把诗意注入到画意之中:

“大抵公麟以立意为先,布置缘饰为次。盖深得杜甫作诗体制而移于画。如甫作《缚鸡行》不在鸡虫之得失,乃在于注目寒江倚山阁之时。公麟画陶潜《归去来兮图》,不在于田园松菊,乃在于临清流处。甫作《茅屋为秋风所拔歌》,虽衾破屋漏非所恤,而欲大庇天下寒士俱欢颜。公麟作《阳关图》,以离别惨恨为人之常情,而设钓者于水滨,忘形块坐,哀乐不关其意。”[60]

稍加辨别便知,《宣和画谱》的作者其实提到两种诗与画的关系。李公麟画陶渊明的《归去来兮图》时,重心不在于“田园松菊”的情节,而在于“临清流处”的意境;然而,后者本身也出自陶渊明的诗句:“登东皋舒啸兮,临清流而赋诗”。这幅画已佚,否则我们一定能够看到,画面的重心是陶渊明倚着栏杆,注视着清流。这种表现方式的着眼点还是在诗句上。诚如李公麟所言,作画如同“骚人赋诗”,此是画意与诗意同。若按照北宋画院的标准看,这幅画虽然有诗的意境,但仍然缺乏“藏意”。

然而,当李公麟画《阳关图》之时,画中出现了诗里完全没有的东西。王维诗《送元二使安西》里有“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”之句,这是一种让人黯然销魂的离愁别恨。李公麟画中所有,却是垂钓者在水滨,对于哀乐完全无动于衷。其意何在?文献没有提到,李公麟在画中是否画了具体的阳关,但此画的中心显然不在阳关,而在于渔夫。不直接表达围绕着阳关展开的那种离愁别恨,而是用了一个“忘形块坐,哀乐不关其意”的渔夫形象,来映衬离愁别恨,这才是为《宣和画谱》的作者所激赏的画法。深刻的画意不是诗意的直接视觉化,而是要对诗意进行转化;这也就是前面讨论到的“藏意”问题:所有的诗意应该无声无迹地融化到画境之中,最终深刻地实现为画意。这样成就的画,应该称作“视觉的诗篇”。

《后赤壁赋图》中,上述两种方式都被不断地重复着。诗句与 诗意的直接视觉化同样不绝于缕地出现(其极端的表现即画出四条影子),从而为画面提供了基本的文学性叙事框架,和可供超越与竞争的前提;然后,视觉形式的表现便成为作者意匠经营的焦点。甚至于空间的表现也成为传达主观情绪的一种方式。第七景(13)仙鹤掠过小舟而西的视角,与观者的视角合而为一,预示着下一个场景中仙鹤视角的延续;而我们的视角也随着仙鹤的掠过,自然切换到下一个场景之中。在第八场景(14),我们看到了建筑的正面图像,和立起来的屋顶。我们知道,《后赤壁赋图》的画法承续了从六朝、隋唐一直绵延到北宋的不同传统,如故事画的传统,宗教壁画的传统,舆图的传统。但在这一画面中,得益于画家对赋文创造性的阐释,几个不同的传统第一次被整合为同一个画面。

这涉及到赋文中人物的两个微妙的动作。赋云:

“客去,予亦就睡。梦二道士羽衣翩仙(跹),过临皋之下,揖予而言曰:‘赤壁之游乐乎?’问其姓名——”

注意,这是“予”在问道士的姓名,而道士则 “俛而不答”。“俛”即“俯”的异写。这里,道士是低头“俯视”的视角。这时苏轼恍然大悟:

“呜呼,噫嘻哉,知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?” 而这时候,“道士顾笑”。道士看着我笑了,这时,道士是“平视”的视角。

以上是赋文的分析。而在绘画(图14)之中,道士的动作则被创造性地转换为两种观看的视角:一个是平行透视的斜视(“俛”)的视角;另一个是从空中正面往下鸟瞰(“顾”)的视角(正是这种视角,导致了厢房屋顶看上去是竖直的);这两个视角在鹤或道士的视角中融合为一了,仿佛是那个超然的视角做了这两个“俛”和“顾”的动作。与此同时,画中预设的超然视角(道士或仙鹤),亦与观画者的视角交相融合。赋文的内容便以绘画的形式得以创造性的传达。两道士虽在画中,却是出现于苏轼梦中的形象,并不是真正的鹤。而鹤的视角,则从上一个场景延续到了这个场景:鹤在看;鹤俛而不答;鹤顾笑。观画者看到这儿,一旦意识到这一点,也不禁笑了。这个笑与道士的笑是同一种笑。

最后一个场景(图15):

“予亦惊悟(寤)。开户视之,不见其处。”

苏轼开门寻觅道士或鹤,但却没有找到。这一点同样是以视觉方式加以表现的。试想,在倒数第二个场景(第八景)中,苏轼若是从正面角度打开门户,他就会看到作为观众的我们,看到那个道士,但那时他却睡着;但现在,观者的角度,同时也是鹤和道士的角度,已经转移到了侧面,同时,正在侧面,俯瞰着寻找之中怅然若失的苏轼。

显然,这不是一幅寻常的画。画中,画家之所以要沿用如此不同的图像策略,其背后驱动力或许只有一个,那就是要把伟大的诗篇,用视觉的、与诗意竞争的、绘画自己特有的方式;用赋文没有、不擅长甚至无法想象的方式,来创造性地加以表现。以上所有证据(文字、图像和历史情境)的辐辏交集,都促使我们把该画的时间定在宋尤其是北宋,这一中国绘画史上辉煌灿烂的时代。从这一角度来说,无论该画的作者是否乔仲常,它无疑是中国美术史上最伟大的绘画作品之一。

2012年3-4月 北京-佛罗伦萨

注释:

[1]The Eye is Part of the Mind:Drawings from Life and Art by Leo Steinberg, curated by David Cohen and Graham Nickson, New York Studio School of Drawing,Painting and Sculpture, 2013.

[2]《石渠宝笈初编》卷之五,贮御书房,载《秘殿珠林石渠宝笈合编》,第二卷,第968页,上海书店影印出版,1988年。

[3]上博的展览题签对此特意强调。另请参见翁万戈:《美国顾洛阜藏中国历代书画名迹精选》,上海人民美术出版社,2009年,第75页;王克文:《乔仲常后赤壁赋图卷赏析》,载《美术》杂志1987第4期, 第60页 ;张鸣:《谈谈乔仲常〈后赤壁赋图〉对苏轼〈后赤壁赋〉艺术意蕴的视觉再现》,载《翰墨荟萃——细读美国藏五代宋元书画珍品》,北京大学出版社,2012年,第294页;田晓菲:《影子与水文——关于前后<赤壁赋>与两幅<赤壁赋图>》,载《翰墨荟萃——细读美国藏五代宋元书画珍品》,北京大学出版社,2012年,第296页;丁曦元:《乔仲常〈后赤壁赋图〉辩疑》,载《国宝鉴读》,上海人民美术出版社,2005年版,第299页。

[4]田晓菲:《影子与水文——关于前后<赤壁赋>与两幅<赤壁赋图>》,载《翰墨荟萃——细读美国藏五代宋元书画珍品》,北京大学出版社,2012年,第296页。

[5]在画中,如影子般如实描绘赋文的场面确乎存在,但并非画中的本质关系。详后文。

[6]“夕”,应为“反”,疑为书赋之人抄写之误。

[7]上海博物馆展览题签;王克文:《北宋乔仲常〈后赤壁赋图〉的审美风格与艺术渊源》,此文重刊于《上海艺术家》2008年第S1期,第123页;田晓菲:《影子与水文——关于前后<赤壁赋>与两幅<赤壁赋图>》,载《翰墨荟萃——细读美国藏五代宋元书画珍品》,北京大学出版社,2012年,第302页。

[8]亦可参见萧默:《敦煌建筑研究》,北京机械工业出版社,2002年版,第九章“建筑画”部分,第255-277页;赵声良:《敦煌壁画风景画研究》,中华书局,2005年版;尤其其中的第二章“空间表现的成熟”,第89-152页。

[9]文学界对前后《赤壁赋》意旨的讨论存在“同旨”和“异旨”两派。“同旨”派通常把二赋看作是表达相同意旨的姊妹篇,如“由苏子贬官黄州引起的壮志难酬转而深沉哀叹,表达了他难以掩藏的那种失意的苦闷心绪”;或“从儒家的处世观出发,表达他不为人生瞬息荣华而悲伤的豁达思想”;或“通过秋景心理感受,反映了苏子被贬后的爱国情绪以及自我养炼的积极向上精神”,参见饶学刚《“赤壁”二赋不是天生的姊妹篇》,载《黄冈师专学报》1989年第3期,第12页。“异旨”派则更多从苏轼所在时代背景出发,试图还原二赋所针砭影射当时赵宋王朝历史时事的微言大义,如王路(《不要买椟还珠——前、后〈赤壁赋〉小议》,在《湖北师范学院学报》,1986年第3期);饶学刚(《“赤壁”二赋不是天生的姊妹篇》,《黄冈师专学报》1989年第3期);朱靖华(《 前、后〈赤壁赋〉题旨新探 》,《黄冈师范专学报》1982年第3期),前、后《赋》题旨的差异在于所映射的政治时事的不同。

[10]谢柏轲(Jerome Silbergeld):Back to the Red Cliff:Reflections on the Narrative Mode in Early Literati Landscape Painting,Ars Orientalis,Vol.25, Chinese Painting, 1995, p.32.

[11]谢柏轲(Jerome Silbergeld):Back to the Red Cliff:Reflections on the Narrative Mode in Early Literati Landscape Painting,Ars Orientalis,Vol.25, Chinese Painting, 1995, p.32.

[12]万青力:《乔仲常〈后赤壁赋图卷〉补议》,载《美术》杂志1988年第8期,第58页。

[13]翁万戈:《美国顾洛阜藏中国历代书画名迹精选》,上海人民美术出版社,2009年,第74页。板仓圣哲:《环绕《赤壁赋》的语汇与图像——以乔仲常〈后赤壁赋图卷〉为例》,载《台湾2002年东亚绘画史研讨会》论文集,2002年,第223页。

[14]林莉娜:《后赤壁赋图》,载《大观——北宋书画特展》,台北故宫博物院,2006年,第168页。赖毓芝:《文人与赤壁——从赤壁赋到赤壁图像》,载《卷起千堆雪——赤壁文物特展》,台北故宫博物院,2009年,第249页。

[15]王克文在《乔仲常后赤壁赋图卷赏析》一文(载《美术》杂志1987第4期, 第60页)中,把全卷分成九段。后来,在2006年“千年遗珍国际学术研讨会”上,王克文所发表的文章《北宋乔仲常〈后赤壁赋图〉的审美风格与艺术渊源 》,分段标号是九段,但其中第四段重复了两次,则似应分成十段。此文重刊于《上海艺术家》2008年第S1期,第122-127页。

[16]谢柏轲(Jerome Silbergeld):Back to the Red Cliff:Reflections on the Narrative Mode in Early Literati Landscape Painting,Ars Orientalis,Vol.25, Chinese Painting,1995,p.23.张鸣:《谈谈乔仲常〈后赤壁赋图〉对苏轼〈后赤壁赋〉艺术意蕴的视觉再现》,载《翰墨荟萃——细读美国藏五代宋元书画珍品》,北京大学出版社,2012年,第290页。

[17]Ludwig Bachhofer: A Short History of Chinese Art, Pantheon, 1946, pp.94-95.

[18] 据纳尔逊-阿特金斯博物馆提供的图版说明,此处应该有一个磨损很厉害的月亮。参见《翰墨荟萃——美国收藏中国五代宋元绘画》,上海博物馆编,上海书画出版社,2012年版,第93页。

[19] 《石渠宝笈初编》卷之五,贮御书房,载《秘殿珠林石渠宝笈合编》,第二卷,上海书店影印出版,1988年,第968页。

[20] 《石渠宝笈初编》卷之五,贮御书房,载《秘殿珠林石渠宝笈合编》,第二卷,上海书店影印出版,1988年,第969页。

[21] 关于乔仲常,历史上材料不多,《宋史》中亦无传。间接史料主要有如下几条:1、南宋邓椿《画继》:“乔仲常,河中人。工杂画,师龙眠。围城中思归,一日作《河中图》赠邵泽民侍郎,至今藏其家。又有‘龙宫散斋’手轴,‘山居罗汉’、‘渊明听松风’、‘李白捉月’、‘玄真子西寒山’、‘列子御风’等图传于世”。按,“围城中”应指靖康元年(1126)金兵包围开封之事,故可知乔氏活动于北宋后期。2、宋楼钥《攻愧集》:“跋乔仲常《高僧诵经图》项下云”:“见国朝画,则指龙眠,亦不知有乔君也”。3、明朱存理《珊瑚木难》卷四《宋赵子固梅竹诗》后,有南宋咸淳年间人董楷一段题跋:“昔李伯时表弟乔仲常,亲受笔法,遂入能品。今乔笔世甚罕见,其贵重殆不减龙眠。”以上史料的重要信息如下:一、乔仲常与李公麟关系特殊:或是其学生(“师龙眠”),或是其“表弟”,但“亲受笔法”;二、乔画与李画风格相近,遽难区分(“见国朝画,则指龙眠,亦不知有乔君也”),而价值相当(“其贵重殆不减龙眠”);三、乔画在南宋时即已“罕见”。

[22] 苏轼曾为赵令畤专门写过一篇《赵德麟字说》。参见孔凡礼编:《苏轼文集》卷十,北京,中华书局,1986年。

[23] 《石渠宝笈初编》卷之五,贮御书房,载《秘殿珠林石渠宝笈合编》,第二卷,第968页,上海书店影印出版,1988年。

[24] 这里参考了一位年轻的文献学学者朋友的意见。他在电子邮件中认为:“姓道罕见,但也有,宋代即有‘道大亨’其人。但无论武圣可,还是道圣可,都查不到其人。况且名同字同者颇多,即使查到,亦未能断定是否其人。如王恽《秋涧集》卷十二有《挽武安道》,但如称即是其人,亦难信从”。在此谨表示感谢。

[26] 这里再引用上述年轻学者的意见,以供参考:“另外一则题跋时代就比较难确定。能知道的只是此人肯定不是毛注,因为:一、毛注非武安人。二、‘道东斋’可作斋名,但籍贯加斋名加名字的题署方式似罕见。三、如此详细的题署而偏偏不题姓氏,似未见其例。四、此跋在宣和五年德麟跋之后,而毛注其人可能在宣和五年(1123)以前已经辞世。《宋史·毛注传》载:‘左谏议大夫。张商英为相,言者攻之力,注亦言其无大臣体,然讫以与之交通,罢提举洞霄宫,居家数岁,卒。建炎末,追复谏议大夫。’虽然未明载其卒年,但张商英为相在大观四年(1111),毛注居家数岁卒,则似当卒于1120年前。综上,此跋非毛注作,基本上可以确定。”

[27] 《石渠宝笈初编》卷之五,贮御书房,载《秘殿珠林石渠宝笈合编》,第二卷,上海书店影印出版,1988年,第968页。

[28] 图卷上的收藏印鉴除了上述梁师成和梁清标之外,还有:清嘉庆内府“嘉庆御览之宝”朱文椭圆玺;清宣统内府“无逸斋精鉴玺”朱文长方玺,“宣统鉴赏”朱文玺,“宣统御览之宝”朱文椭圆玺;近代顾洛阜“顾洛阜”白文印,“汉光阁”朱文印记。

[29] 参见《宋史·梁师成传》,卷四六八。

[30] 目前,包括谢稚柳、杨仁恺、高居翰、翁万戈、王克文、万青力、韩文彬、陈葆真在内的大部分中外学者,都认为该画为北宋乔仲常所作;但也有一些学者认为此画可疑,其中最重要者当属上海学者丁羲元。丁在《乔仲常〈后赤壁赋图〉辩疑》一文中,就此画提出了五大怀疑;最终判断,此卷为摹本,“其原本创作不应早于南宋,而其摹本之年代当在明清之间”。参见丁羲元《乔仲常〈后赤壁赋图〉辩疑》,载氏著:《国宝鉴读》,上海人民美术出版社,2005年,第295-311页。

[31] 现存墨迹根据年代排列,分别为:政和丙申二月十七日《跋李伯时白莲社图》(1116),时年52岁;

宣和五年《跋乔仲常画后赤壁赋图卷》(1123),时年59岁;绍兴二年《跋怀素自叙帖》(1132),时年68岁;

此外,传世《赐茶帖》无纪年,但风格与绍兴二年的《跋怀素自叙帖》相近。

[32] 三个文字证据,前两个均已有人提出。如翁万戈提到了“玄”字的避讳问题,见翁万戈:《美国顾洛阜藏中国历代书画名迹精选》,上海人民美术出版社,2009年,第74页;衣若芬提到了古本中“二道士”的问题,见衣若芬:《谈苏轼〈后赤壁赋〉中所梦道士人数之问题》,载《赤壁漫游与西园雅集——苏轼研究论集》,北京:线装书局,2001年版,第5-25页。“老泉山人”初为苏轼之号,南宋之后被混同于苏轼之父苏洵之号,亦已为学者王琳祥所指出。见王琳祥:《“老泉山人”是苏轼而非苏洵》,黄冈师范学院学报,2006年,第26卷第1期。但把题跋中的“老泉山人”称谓用于鉴定《后赤壁赋图》的年代,则发乎笔者己意。

[33] 启功:《旧题张旭草书古诗帖辨》,载《启功丛稿》,中华书局,1981年,第99页。

[34] 郎晔:《经进东坡文集事略》,四部丛刊本(上海涵芬楼借吴兴张氏、南海潘氏藏宋刊本景印),卷1。

[35] 参见郎晔:《经进东坡文集事略》,四部丛刊本(上海涵芬楼借吴兴张氏、南海潘氏藏宋刊本景印),卷1,郎晔文中附注。

[36] 王琳祥:《“老泉山人”是苏轼而非苏洵》,《黄冈师范学院学报》,2006年,第26卷第1期,第10-13页。

[37] 《石渠宝笈初编》卷之五,贮御书房,载《秘殿珠林石渠宝笈合编》,第二卷,上海书店影印出版,1988年,第968页。

[38] 《石渠宝笈初编》卷之五,贮御书房,载《秘殿珠林石渠宝笈合编》,第二卷,上海书店影印出版,1988年,第968页。

[39] 《石渠宝笈初编》卷之五,贮御书房,载《秘殿珠林石渠宝笈合编》,第二卷,上海书店影印出版,1988年,第969页。

[40] Jerome Silbergeld, Back to the Red Cliff:Reflections on the Narrative Mode in Early Literati Landscape Painting,Ars Orientalis,Vol.25, Chinese Painting,1995,p.22.

[41] 谢柏轲在文中提到了高居翰。Jerome Silbergeld, Back to the Red Cliff:Reflections on the Narrative Mode in Early Literati Landscape Painting,Ars Orientalis,Vol.25, Chinese Painting,1995,p.22.

[42] James Cahill,catalogue entry in Lawrence Sickman et al., Chinese Calligraphy and Painting in the Collection of John M. Crawford,Jr. New York: Pierpont Morgan Library,1962,p.74. Jerome Silbergeld, Back to the Red Cliff:Reflections on the Narrative Mode in Early Literati Landscape Painting,Ars Orientalis,Vol.25, Chinese Painting,1995,p.22.

[43] 关于李公麟的《山庄图》,学界已有很多研究,其中最充分的研究当属方闻的学生韩文彬(Robert E. Harrist)于1989年向普林斯顿大学提交的博士论文《学者的山水:李公麟的〈山庄图〉》(A Scholar’s Landscape: Shan-Chuang T’u By Li Kong-Lin),后以《11世纪中国的绘画与私人生活:李公麟的山庄》(Painting and Private Life in Eleventh-Century China: Mountain Villa by Li Gonglin)的题,于1998年由普林斯顿大学出版社出版。关于《山庄图》的很多问题,现在基本上都已经澄清。李公麟的原本已不存,现存台北故宫本、北京故宫本、佛罗伦萨Villa I TATTI的贝伦森本等一系列摹本,据韩文彬的意见,尽管都为南宋摹本,但它们都可以追溯到一个共同来源,即李公麟北宋时期的原作。参见Robert E. Harrist, A Scholar’s Landscape: Shan-Chuang T’u By Li Kong-Lin, A Dissertation Presented To The Princeton University In Candidacy For The Degree Of Doctor Of Philosophy, January 1989, pp.50-99.

[44]现存卢鸿的《草堂十志图》主要有北京故宫本和台北故宫本。我们所依据的是台北本。许多学者证明,该本是古本的摹本,但在摹本年代上的认定则有所不同。如庄申认为是北宋李公麟的摹本,如韩文彬则认为是南宋摹本。参见庄申:《唐卢鸿草堂十志图卷考》,载《中国画史研究续集》,台湾正中书局,1974年版,第一九七页;Robert E. Harrist, A Scholar’s Landscape: Shan-Chuang T’u By Li Kong-Lin, A Dissertation Presented To The Princeton University In Candidacy For TheDegree Of Doctor Of Philosophy, January 1989, p.232.

[45] 在刚开始从事此项研究时,笔者尚无缘得见此卷。但当稿子即将杀青时,笔者恰巧有缘在佛罗伦萨的Villa I Tatti从事为期三个月的一项研究,考察贝伦森本不期然而然,成为本人此行的副产品。

[46] 周必大:《跋李龙眠〈山庄图〉》谈到“张右丞远明《雁峰谈录》云:‘正本为中贵梁师成取去,今所临摹,盖初本也’。”载《周益国文忠公集》卷四十七,并参见陈高华编:《宋辽金画家史料》,文物出版社,1984年版,第496页。另据董其昌跋故宫本《山庄图》所言:“伯时自画,俱用澄心堂纸,惟临摹用绢素”,可知“正本”应为绢本,“初本”则为纸本,且纸本为原创之作。

[47] Robert E. Harrist, A Scholar’s Landscape: Shan-Chuang T’u By Li Kong-Lin, A Dissertation Presented To The Princeton University In Candidacy For The Degree Of Doctor Of Philosophy, January 1989, p.87, p.72.

[48] 详情参见曹婉如等编:《中国古代地图集:战国-元》,文物出版社,1999年版,第5页。

[49] 邓椿:《画继》,“徽宗皇帝”,见卢辅圣等编:《中国书画全书》第二册,上海书画出版社,1993年版,第704页。

[50] 俞成:《萤雪丛说》,“试画工形容诗题”,见《丛书集成新编》第八六册,台湾新文丰出版公司,1984年版,第674页。

[51] 一条关于乔仲常的文献透露,乔仲常本人即为经营“藏意”的高手。楼钥《跋乔仲常〈高僧诵经图〉》述:

“始予从乡僧子恂得罗汉摹本,旧有跋云:‘姚仲常善画而不易得,一贵人待之三年,一日欣然,索匹纸为作应真,数日而成,其本已经四摹,固知失真已远,而笔意尚卓然可观。众像之外,人物鬼神山水树石无不毕备。以琉璃瓶贮藕花,小龟缘茄而上,童子隔瓶注视。末有大蛇横行水帘中,节节间断,而意象自全,皆新意也,恨不能见真笔。后又见摹本于苏卿伯昌家,则已题为龙眠矣。’”这里的“新意”,即在于“童子隔瓶注视”之“隔”,和“大蛇横行水帘中,节节间断,而意象自全”之“藏”,楼钥据此而断言“姚仲常”应为“乔仲常”之误。见《攻愧集》卷七十一,并参见陈高华编:《宋辽金画家史料》,文物出版社,1984年版,第499页。

[52] 高居翰:《诗之旅:中国与日本的诗意绘画》,洪再新、高士明、高昕丹译,三联出版社,2012年版,第46页。

[53] 高居翰:《诗之旅:中国与日本的诗意绘画》,洪再新、高士明、高昕丹译,三联出版社,2012年版,第28页。

[54] 有必要指出笔者与高居翰的不同:在高居翰那里,“诗意画”(poetic painting)更多指他所谓的“没有诗文的诗意画”——他的价值倾向也同样偏向于“诗意画”中没有诗文的特征,因为“绘画实际上已经形成了自己的诗歌语言”,而这更容易凸显他所激赏的“职业画家”的“再现的技巧”;而我则更关注那种绘画与诗文之间构成张力关系的那一“富于包孕性的瞬间”,更关注诗文的丰富蕴含如何通过挑战画家的智力和想象力,创造性地转化为画意的这一过程,因此,诗文在画面中的消失,便成为这一张力关系业已消弭的标志和结果。我们据此可以清晰地划分出这种“诗意画”的早期和晚期,也就是其北宋和南宋阶段。相关引文则参见高居翰:《诗之旅:中国与日本的诗意绘画》,洪再新、高士明、高昕丹译,三联出版社,2012年版,第33、47诸页。

[55] 余辉在《宋徽宗花鸟画中的道教意识》一文中,引用鸟类专家指出,宋徽宗在画《瑞鹤图》时犯了一个“常识性错误”:“丹顶鹤的黑色长羽是长在翅膀外侧的”,但却被宋徽宗“画在鹤尾上”。但是,把借助于今天高速摄影技术之助捕捉到的鹤飞翔的真实情况当做常识而苛求古人,似有不妥。当时,包括宋徽宗在内的画鹤者,其实是追随了一个悠久的画鹤传统,都把黑羽画在尾部——需要指出,这种处理仍然有观察作为依据:当鹤在地面行走时,其黑羽即收拢在一起,看上去颇似长在尾巴上。余辉一文参见陈燮君主编:《翰墨荟萃:细读美国藏中国五代宋元书画珍品》,北京大学出版社,2012年,第251页。

[56] 这一点得益于中央美术学院人文学院图书馆王瑀馆员的提醒,在此谨表示感谢。

[57] 高居翰:《隔江山色:元代绘画(1279-1368)》,宋伟航等译,生活·读书·新知三联书店,2009年版,第33页。

[58] 把界画的特征和书法用笔结合起来,同样是乔仲常的老师李公麟绘画的特征,可见于李公麟唯一可靠的传世墨迹《孝经图》中的建筑和衣纹画法。

[59] 见《宣和画谱》卷七《人物三》, 并参见陈高华编:《宋辽金画家史料》,文物出版社,1984年版,第453页。

[61] 见《宣和画谱》卷七《人物三》, 并参见陈高华编:《宋辽金画家史料》,文物出版社,1984年版,第452页。

原载中山大学艺术史研究中心《艺术史研究》2013年刊总第15辑