午

端

我们在认识一种植物时,也是在和历史上那些深刻的思想、充沛的情感、伟大的生命进行对话,从而丰富拓展我们。《古典植物园》讲的是植物,更是植物背后的历史文化。如果书中的植物、人物或者故事,能够打动我们,让我们想去认识它或他,就是这本书最大的价值。

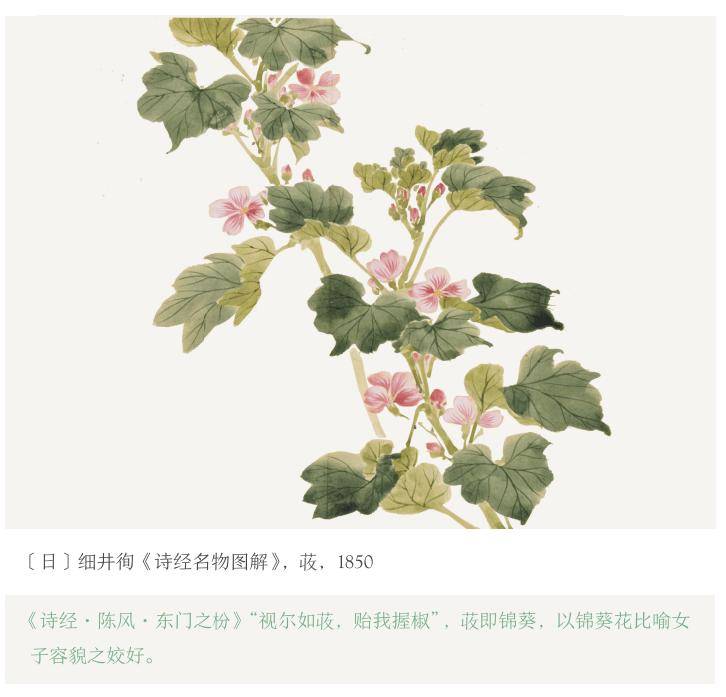

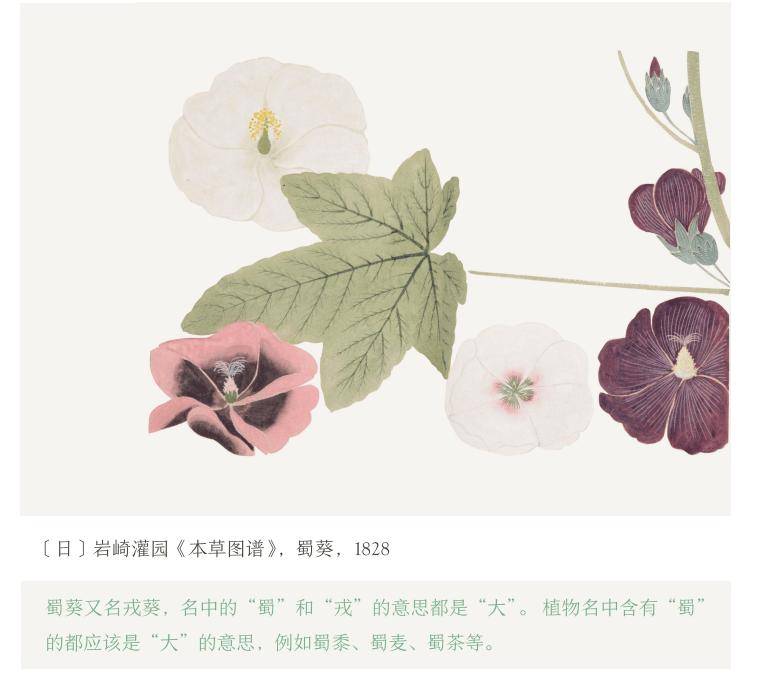

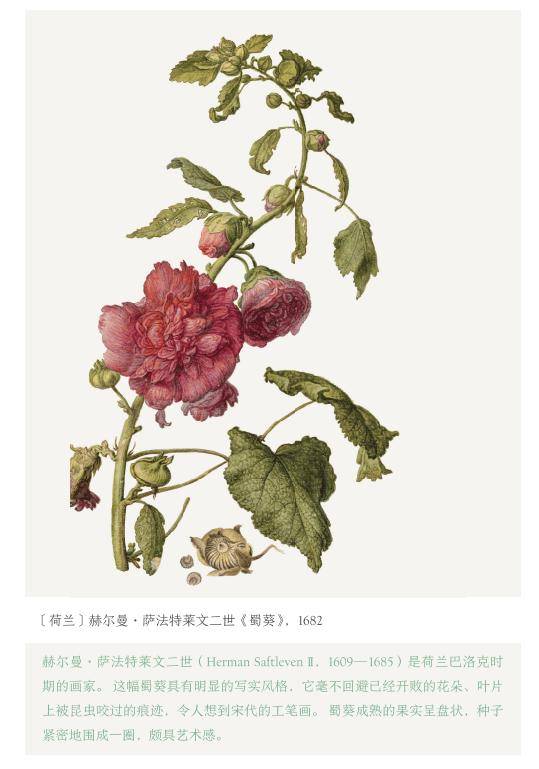

蜀葵

一丈戎葵倚绣窗,

正是端午好时节

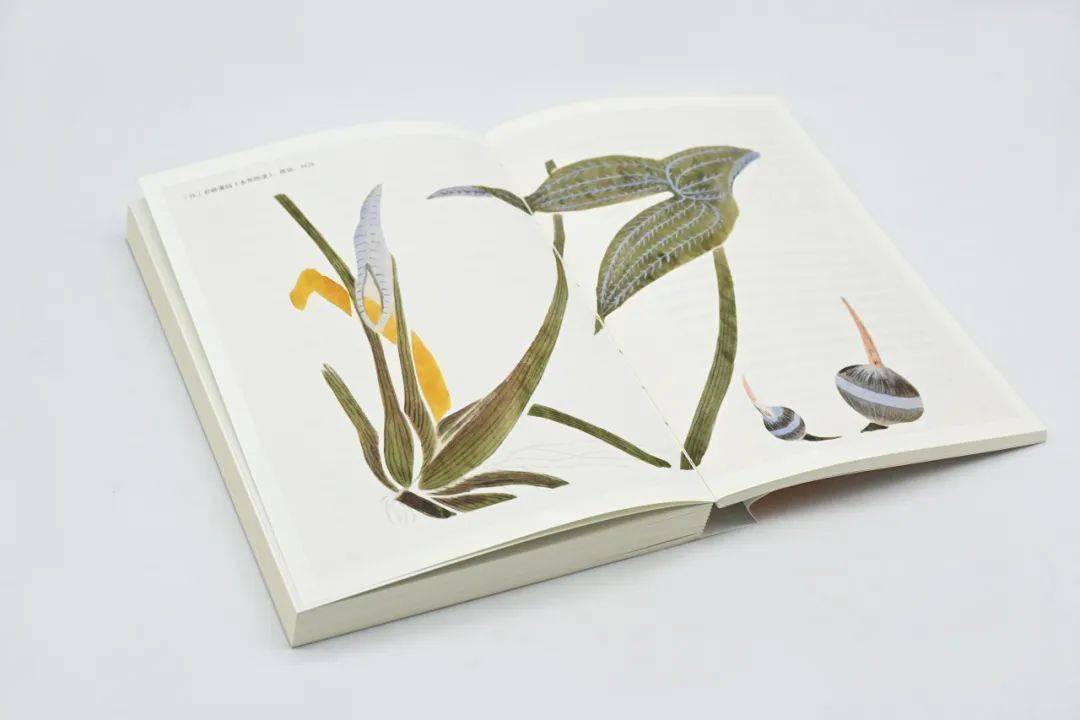

《古典植物园》实拍图

农历五月初五端午节,早市入口的摊位上摆上了粽叶和艾蒿。在乡间,艾蒿是常见的野草,每年端午前,妈妈会砍一把放在窗边,说可以辟邪、防蚊虫。端午插艾蒿,这个习俗现在仍在延续。如果回到南宋,端午节,插在家里的可不止艾蒿。

周密《武林旧事》追忆故都临安(今杭州)端午习俗云:“又以大金瓶数十,遍插葵、榴、栀子花,环绕殿阁……而市人门首,各设大盆,杂植艾、蒲、葵花,上挂五色纸钱,排饤果粽。虽贫者亦然。”田汝成《西湖游览志馀》载南宋临安端午习俗也说:“家家买葵、榴、蒲、艾,植之堂中,标以五色花纸,贴画虎蝎或天师之象。”

这里的“葵”,不是向日葵,而是蜀葵。蜀葵在小满后不久已开,端午前后最盛,因而又名端午花。南宋临安的端午风俗,家家户户无论贫富贵贱,都得有艾草、菖蒲、栀子、石榴和蜀葵花。元代张宪《端午词》:“榴花照鬟云髻热, 蝉翼轻绡香叠雪。一丈戎葵倚绣窗,雨足江南好时节。”可知石榴、蜀葵乃是端午时令花卉,古人所绘的端午清供画中,也少不了这几种植物。例如清代宫廷画师郎世宁《端午图轴》所绘就是一幅瓶花,花材以蜀葵为主,配有一枝石榴、两叶菖蒲。

端午节,我们就聊一聊端午花——蜀葵。

01

蜀葵地位之变迁

今天看来,蜀葵这种常见栽培花卉十分普遍,平凡无奇,但它在历史上曾受到至高的赞美。南朝宋颜延之《蜀葵》说它“喻艳众葩,冠冕群英”,南朝梁王筠《蜀葵花赋》称之“迈众芳而秀出,冠杂卉而当闱”。明代藏书家赵崡《植品》云:“故盛唐诗人咏牡丹者最少,至正元中,已与戎葵争胜矣。”将蜀葵与牡丹对比,从一个侧面说明,蜀葵在唐代曾多么受宠。

但很快,蜀葵就因为种植太易、太多而为人轻视,唐代陈标《蜀葵》这首诗说得很直白:“眼前无奈蜀葵何,浅紫深红数百窠。能共牡丹争几许,得人嫌处只缘多。”

在五代人张翊《花经》中,蜀葵排名已垫底:“胡葵,九品一命。”明代张谦德《瓶花谱·品花》仿照《花经》,将瓶中插花进行排序,千叶戎葵倒数第二,“八品二命”。

唐以后,蜀葵的地位在各种排行榜中垫底,它在诗文中的寓意,也是卑微地向着太阳。蜀葵倾阳向日的特性屡见于诗词,寓意对君主的忠心。例如宋代韩琦《蜀葵》“不入当时眼,其如向日心”,杨巽斋《一丈红》“但疑承露矜殊色,谁识倾阳无二心”,王镃《蜀葵》“花根疑是忠臣骨,开出倾心向太阳”。其他花色的蜀葵同样如此,例如明代高启《白葵花》“谁怜白衣者,亦有向阳心”,蒋忠《墨葵》“莫言颜色异,还是向阳心”。可以说,在明代向日葵传入我国之前,蜀葵就是中国的向日葵。

这也直接启发了外来植物“向日葵”的命名。到了清代张之洞时,世人对蜀葵就更轻蔑了。张之洞《蜀葵花歌》云:“世俗贵耳斗奢华,洛花道好蜀葵丑。……此花虽贱君子贵”。“洛花”即洛阳花,这里指牡丹。曾与牡丹争宠的蜀葵,到了张之洞时,竟然被世人如此直白地贬为“丑”和“贱”。虽然张氏并不同于流俗,反认为它是君子所贵,但可见当时蜀葵的地位已是一落千丈。

02

向日葵的传入

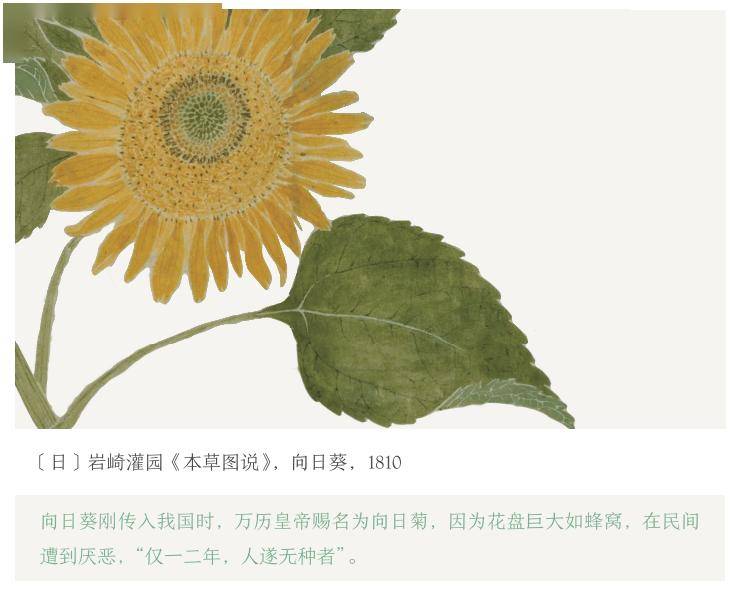

如今我们熟知的向日葵乃是菊科植物,为什么会有锦葵科植物的名字呢?

向日葵原本只生长在北美洲,当西班牙殖民者踏上这片土地,见到那高大挺拔、花大如盘、随日转动的向日葵时,一定曾感慨世界上竟然有如此奇特的植物。于是,16世纪上半叶,向日葵被殖民者作为观赏植物带回欧洲大陆,“自17世纪早期起,向日葵金光灿灿的花盘就已经成为当时风靡欧洲的群芳谱中的当家花旦”。

很快,西方传教士将向日葵带入中国,一位宦官见到后高价买下,然后献给了万历皇帝。但这名宦官并没有记下这种植物的中文名,或许他想将这个命名的机会留给当朝之君。在向万历皇帝进献之时,他可能转述了传教士告诉他有关这种植物的神奇之处:虽然它与万寿菊同属一类,但它的花盘始终朝向太阳,能够跟随日升日落而转动。于是,万历皇帝赐其名为“向日菊”。

慢慢地,“向日菊”的种子散布到民间。万历年间,它曾在关中地区广为种植,由于极易成活,很快就遍布篱落之间。但是与向日葵在欧洲受到的热烈追捧相反,它在中国并未受到老百姓的欢迎。其原因就在于那巨大的花盘,《植品》说:“其花类一大蜂房,丑恶特甚。”它长得实在太丑、太像挂在树上的马蜂窝了,所以不过一两年,无人再种向日葵。

以上向日葵传入我国后遭到关中百姓厌弃的故事,详见于《植品》。不久,明代王象晋《群芳谱》也收入了这个外来的新物种,将它列于“菊”篇之后作为附录,名为“丈菊”,别名“西番菊”“迎阳花”。王象晋对这种花的描述与赵崡一样:“虽有傍枝,只生一花,大如盘盂,单瓣色黄,心皆作窠如蜂房状。”

以上有关向日葵的早期文献都表明,时人皆知向日葵与菊花同属一类,所以不少名字中都有“菊”。那么,“向日葵”的名字怎么来的呢?这时候就要请蜀葵出场了。

03

从蜀葵到向日葵

“向日葵”一名最早见于明代福建莆田人姚旅所著《露书》。这是一部记录莆田风土民情的笔记,姚旅对这种新鲜事物的记录如下:“万历丙午年,忽有向日葵自外域传至。其树直耸无枝,一如蜀锦,开花一树一朵,或傍有一两小朵,其大如盘,朝暮向日,结子在花面,一如蜂窝。”

据《露书》记载,向日葵传入的年份为万历三十四年(1606)。鉴于《露书》所录乃家乡土产风物,上述内容应来源于姚旅的亲历亲闻。可以推测,向日葵正是从东南沿海地区传入我国,在被献给万历皇帝得名“向日菊”之前,它就已经被莆田人取名为“向日葵”。因为大家觉得它更像是蜀葵,“直耸无枝,一如蜀锦”,“蜀锦”就是 蜀葵。姚旅将向日葵比之于蜀葵,因为无论是“直耸无枝”的外形,还是“朝暮向日”的特性,二者都存在相似之处。就这样,向日葵这种外来的菊科植物,借用了我国传统花木中蜀葵的名字,这个名字更贴近人们的认知,因此更容易为大众所接受。

在它传入我国数十年后,清初园艺著作《花镜》将其收入第五卷,条目名就叫“向日葵”,别名“西番葵”,然后介绍说:“高一二丈,叶大于蜀葵,尖狭多刻缺。”也是将向日葵与蜀葵作比,而全文未提任何带有“菊”的别名。一百多年后,吴其濬编《植物名实图考》,依旧如《群芳谱》将其条目名定为“丈菊”,但是正文部分, 作者在全文引用《群芳谱》中的相关内容之后补充说:“此花向阳,俗间遂通呼向日葵。”事实证明,“向日葵”一名在民间更为流行,到清末时已成为通称。而万历皇帝赐名的“向日菊”,虽然从植物分类学的角度上看更为科学,但未能流传下来。

还记得当初看电视剧《金粉世家》,剧中金燕西与冷清秋躺在一片明艳的向日葵花田里,那样浪漫的场景和那满眼的金黄色一样令人印象深刻。谁曾想,当初遭人厌恶的“蜂房”,摇身一变,成为园艺界的明星。而梵·高那些金光闪闪、生气蓬勃的向日葵油画,更是让它闻名世界。

直到今天,北京奥林匹克森林公园的一块向日葵花田,每到花期都会吸引不少人前往拍照,是京城小有名气的网红打卡地。大家在欣赏向日葵那硕大的花盘时,大概不会想到向日葵一名其实源自于蜀葵,甚至当说到“葵”这个字时,脑海里首先浮现的是向日葵或葵瓜子。而我们的蜀葵,还是那个种在马路边野蛮生长、默默无闻的蜀葵。

午

端

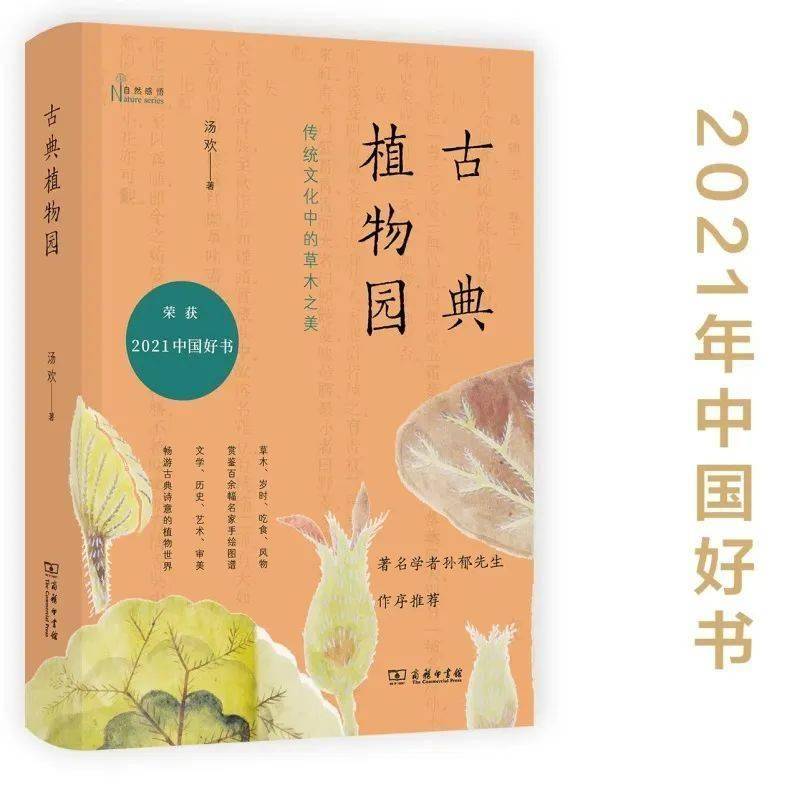

《古典植物园》

作者 | 汤欢

出版社 | 商务印书馆

出版时间 | 2021年4月

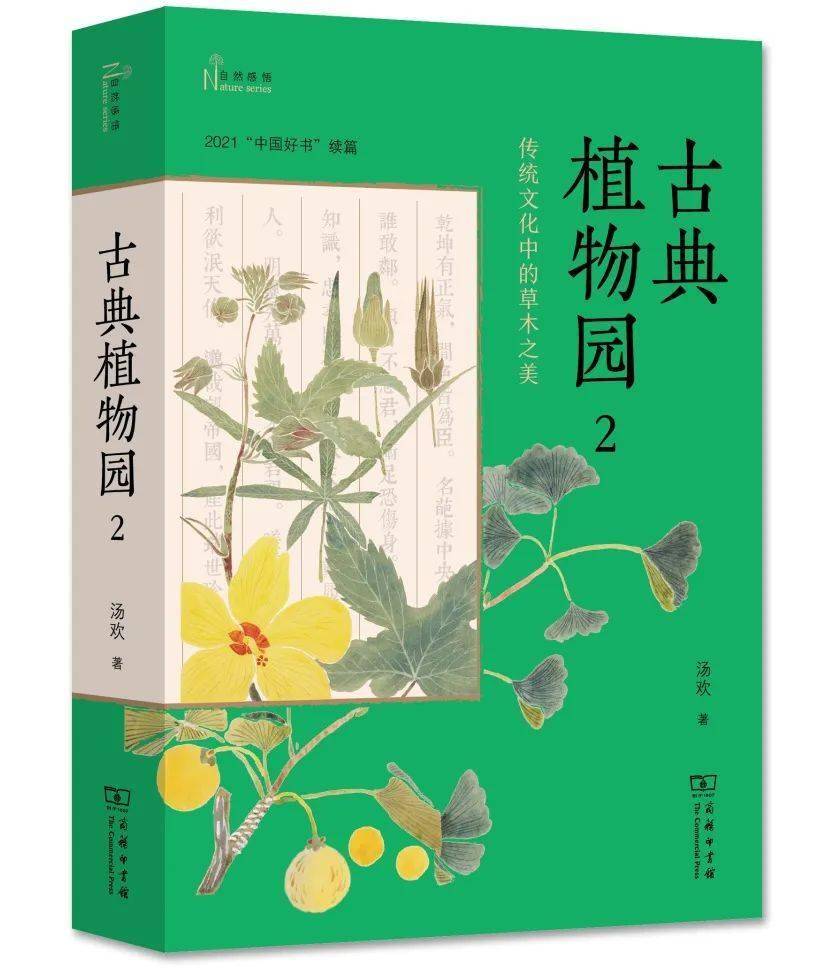

《古典植物园2》

作者 | 汤欢

出版社 | 商务印书馆

出版时间 | 2023年10月