《宋元绘画之变》

李永强 著

商务印书馆出版

ISBN:9787100235655

本书通过分析宋代和元代著名画家的130幅传世作品,总结宋元绘画艺术的变化,全方位解说其技法和艺术风格等多方面的成就及其对后世的影响,揭示宋元绘画一系列变化背后的画家个人修养与社会环境,为我们了解中国绘画的发展提供了一个很好的视角。全书彩色印刷,制作精美,为读者提供了愉悦的阅读体验。

由宋入元是中国历史上的一次剧变,其影响是全方位的,当然也势必影响绘画艺术。本书从社会环境、艺术风格、绘画技法、画家身份、画作品评等方面阐述改朝换代的剧变对中国画的影响,并选取了钱选(宋末)和赵孟頫(元初)作为有重要影响的典型画家作了深入的微观剖析。作者指出,宋代绘画是以儒家文化为主导的结果,有很多传世作品承载着政教功能,如人物画有传为李公麟的《免胄图》、李唐的《采薇图》、佚名的《却坐图》《折槛图》等;山水画虽然政教功能不明显,但很多作品中也能感受得到,如范宽的《溪山行旅图》、郭熙的《早春图》、李唐的《万壑松风图》等,画中山水的布局显示了中正有序、君臣有礼的儒家思想。到了元代,儒家思想被无情地摧毁,面对蒙古统治者强有力的高压统治,遗民无力反抗,只能选择隐居,加上常年不开科举,文人渐渐构建起了一种隐逸文化。这种隐逸文化促使画家表现自我的情感体验,塑造自我人格的独立与价值,加速了画家作为个体的自我觉醒,推动了文人画的发展。

在这个总体判断的基础上,作者总结了宋元绘画艺术八个方面的转变:

(1)由重“写实”(画法)到重“书写”(以书入画);

(2)材质由用绢到用纸;

(3)由“高远”到“平远”;

(4)由重用色(青绿山水)到重水墨;

(5)由自然的“逼真”到人文的“不求形似”(意境);

(6)由无款、穷款、隐款到诗书画印完美结合;

(7)评鉴标准由重视用笔新细、妙于傅色到看重粗笔写意、以书入画;

(8)占据主流地位的画家由宫廷画家到文人士大夫画家。

作者从社会巨变的大处着眼,从绘画艺术的细处入手,理性地看待宋元绘画转变的细节和绘画艺术扮演的角色及其承载的功能,对我们深入理解宋元绘画、理解中国美术史的发展都有着重要的意义。

作者简介:

李永强,美术学博士,广西艺术学院教授、学报《艺术探索》执行主编,中国美术家协会美术理论委员会委员、中国文艺评论家协会造型艺术委员会副秘书长、中国艺术学理论学会艺术史专业委员会理事;出版学术专著《〈宣和画谱〉中的缺位——米芾绘画艺术问题考》《格物与文心:宋代画学论稿》《20世纪中国画名家在广西的艺术创作与活动》《元初绘画新貌的先锋:钱选绘画艺术问题再考》等,发表论文一百余篇;获广西文艺创作最高奖铜鼓奖一次,广西社科优秀成果奖三次。

目录:

第一章 宋元绘画之变的外部环境

第一节 由儒士文化到隐逸文化

第二节 隐逸文化的成因

第一节 由儒士文化到隐逸文化

第二节 隐逸文化的成因

第二章 宋元绘画的技法之变

第一节 笔墨:从画法到写法

第二节 材质:从绢到纸

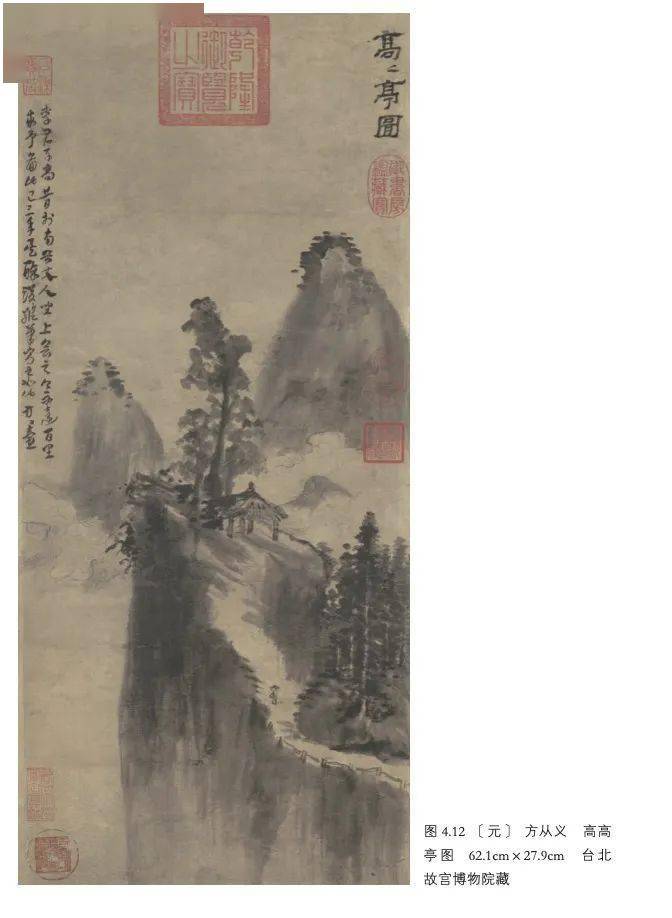

第三节 图式:从高到远

第四节 色彩:从丹青到水墨

第五节 题材:从自然到文人

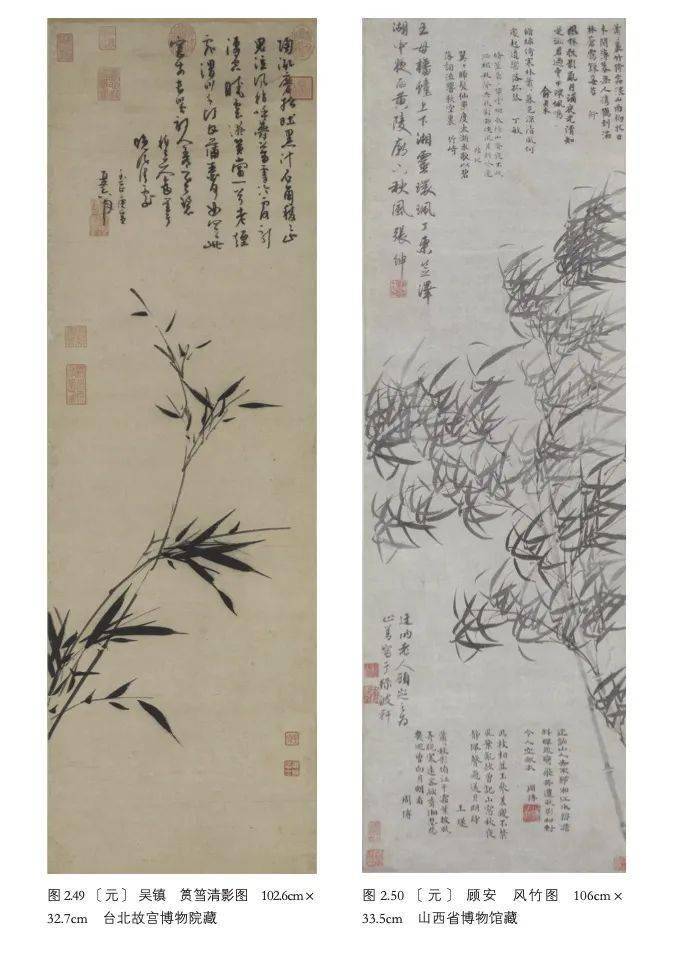

第一节 笔墨:从画法到写法

第二节 材质:从绢到纸

第三节 图式:从高到远

第四节 色彩:从丹青到水墨

第五节 题材:从自然到文人

第三章 宋元绘画的款识之变及其原因

第一节 隐款与穷款:宋代绘画的款识状态

第二节 诗书印的结合:元代绘画的款识分析

第三节 宋元绘画款识变化的原因

第一节 隐款与穷款:宋代绘画的款识状态

第二节 诗书印的结合:元代绘画的款识分析

第三节 宋元绘画款识变化的原因

第四章 宋元画家身份结构之变

第一节 北宋

第二节 南宋

第三节 元代

第四节 文人化趋势:宋元画家身份格局的变化

第一节 北宋

第二节 南宋

第三节 元代

第四节 文人化趋势:宋元画家身份格局的变化

第五章 宋元绘画之变中的代表画家

第一节 钱选

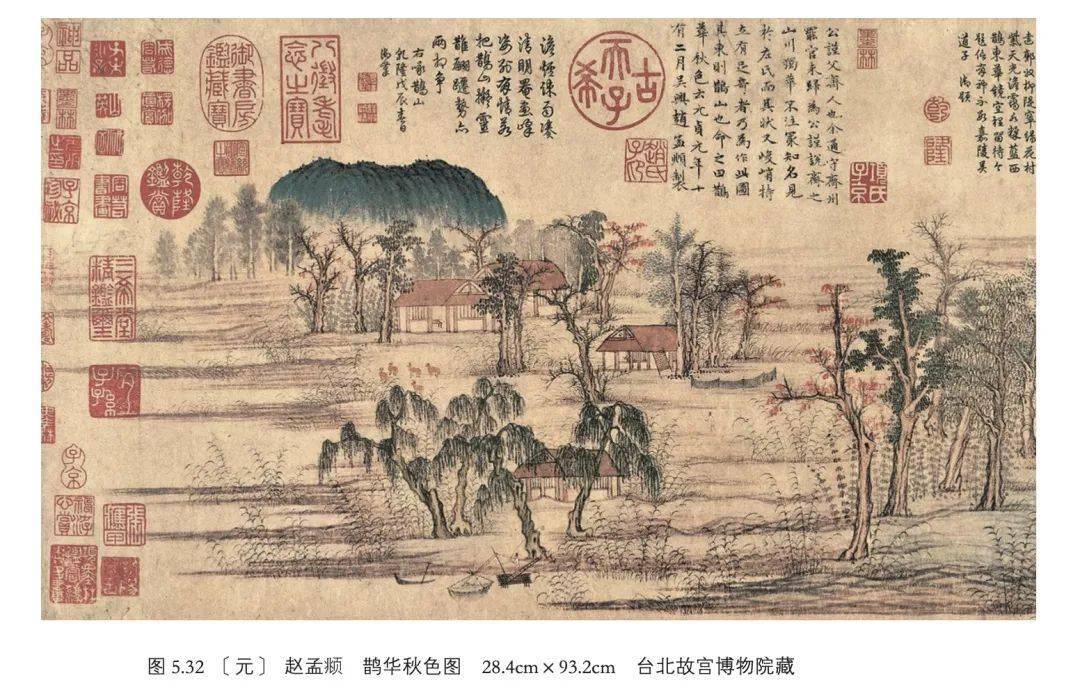

第二节 赵孟頫

第一节 钱选

第二节 赵孟頫

第六章 宋元绘画品评标准的转捩

第一节 从“唯逼真而已”到“不求形似”

第二节 从“用笔新细”到“以书入画”

第一节 从“唯逼真而已”到“不求形似”

第二节 从“用笔新细”到“以书入画”

后记