2006年开始,我国设立“文化遗产日”,包括物质文化与非物质文化遗产,具体时间是每年6月的第二个周六,到2017年又调整为“文化和自然遗产日”,将范围扩大到自然遗产。今年的“文化和自然遗产日”是2019年6月8日,主题为“非遗保护,中国实践”。大家可以会注意到,中华文化遗产的logo是一个四鸟绕日的“太阳神鸟”图案。这个图案有什么来历,又是怎么成为文化遗产标志的呢?

李太白《蜀道难》曰:“蚕丛及鱼凫,开国何茫然”,说的是古蜀国的上古帝王蚕丛和鱼凫。据晋人《华阳国志》记载,古蜀国来源于黄帝之子昌意,到“周失纲纪”时,蜀侯蚕丛称王,之后有蜀王柏灌、鱼凫、杜宇。杜宇称帝,号为望帝,也就是“望帝春心托杜鹃”的望帝;之后禅让给开明,开明又称丛帝。从文献来看,他们活动大约在西周晚期到春秋前期。今天的成都市郫都区有纪念望帝和丛帝的望丛祠。

因为缺乏出土文字资料印证,这样的记载是否是信史,目前还是难以判断。但根据20世纪的成都平原考古来看,这里确实存在着高度发达的青铜文明,这就是著名的广汉三星堆文化。其中出土大量的青铜面具、青铜直立人、青铜神树,造型浮夸,风格诡异,彰显着这是与中原夏商不同的一处文化遗址。最巧的是《华阳国志》说“蚕丛纵目”,而出土的青铜面具也有不少眼睛凸出且竖直状态。

不过,三星堆文化到西周初年就结束了,取代它的是殷商后期到春秋前期的十二桥文化。宝墩文化、三星堆文化、十二桥文化、晚期巴蜀文化,构成成都平原一个完整的先秦考古文化序列。十二桥文化的得名,来源于1985—1986年成都市郊通惠门外十二桥西南侧的考古发现。之后,又陆续发现了指挥街遗址、抚琴小区遗址等;但真正让十二桥文化震惊世界的,还要归于新世纪伊始的一大发现,这就是金沙遗址。

2001年2月8日,成都市青羊区金沙村修建“蜀风花园城”时,施工地区发现了大量玉器、铜器和象牙,这是金沙遗址的最早问世。之后经过对“梅苑”“兰苑”“体育公园”的重点发掘,该遗址的文化内涵及性质也逐渐浮出水面。这是一处典型的十二桥文化,而不构成单独的“金沙文化”。尽管到今天名气比十二桥遗址大得多,这当然得益于其大量考古发现,学者认为可能是商代晚期至西周时期的都城所在。

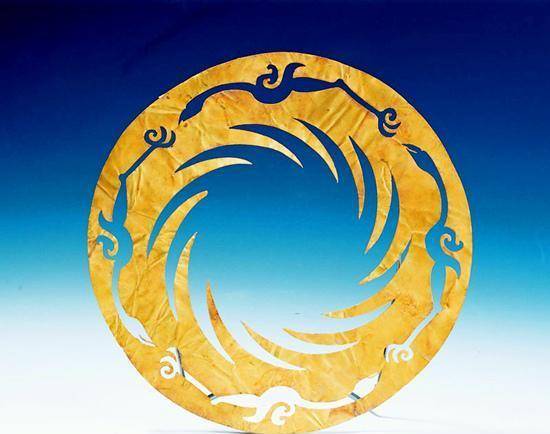

金沙遗址考古今天还在继续,目前出土的重要文物共2000余件,其中金器40余件、玉器900余件、铜器700余件、石器300余件、象牙和骨器40余件。总体风格与三星堆遗址出土器物一致,如金面具和铜立人像,明显继承了三星堆文化。而在这些金光闪闪、华丽豪奢的黄金器具中,有一件小巧玲珑的金饰。这件金饰外径12.5cm、内径5.29cm、厚度0.02cm,重量仅20g,是一件非常袖珍的金箔。

尽管这件金箔小得不太显眼,但是如果注意到它的图案,谁都会被它的精美所折服。它的整体是圆形,中间有镂空,内层图案是12条顺时针等距排列的弧形芒饰,代表的是太阳,12条大约象征十二月;外层图案是4只等距围绕太阳的金鸟,4只大约象征的是四季。在中国神话中,太阳与神鸟往往被联系在一起,古人认为太阳是神鸟背负行走的,后羿射日就是射死“九乌”。这个“太阳神鸟”图案,反映的正是古蜀人民的太阳崇拜思想。

这样就很好理解,为什么中华文化遗产会选择“太阳神鸟”作为标志了。第一,金沙遗址作为新世纪第一个重大考古发现,选择金沙遗址的考古发现本身蕴含继往开来的寓意。第二,“太阳神鸟”从外观来看,其构图优美、线条流畅、技术精湛,直到今天造型仍不过时,不经加工就可作为标志;第三,也是最重要的,“太阳神鸟”表现了中华民族锐意创新的品质、和谐包容的情怀和团结奋进的精神。

笔者于2015年到访位于成都市区的金沙遗址博物馆,这是一家国家文物局备案的一级博物馆,分为“远古家园”“王都剪影”“天地不绝”“千载遗珍”“解读金沙”五个展厅,既能接触遗址,又能观赏文物。博物馆里有个展厅,正中央放置的就是这件“太阳神鸟”金饰,展台会360°自动旋转,便于游客观赏“太阳神鸟”全貌,去成都旅游的朋友一定不要错过。也愿更多朋友能够重视遗产保护,能让中华遗产与太阳神鸟一样光芒长存。

参考文献:

白云翔、施劲松:《新世纪中国考古新发现(2001-2010)》

金沙遗址博物馆:展厅资料

赵殿增:《三星堆文化与巴蜀文明》

作者林屋公子,文史作家,主攻先秦秦汉史。出版著作《先秦古国志》《先秦古国志之吴越春秋》《山海经全画集》三种,作品散见于《国家人文历史》、网易历史频道等纸刊媒体。感谢阅读,欢迎关注!