王媛:毋昭裔板刻《九经》质疑

内容摘要:蜀毋昭裔板刻《九经》明确记载于司马光《资治通鉴》,长期以来,被视为雕版印刷史上的大事。但宋代学者论及后蜀文化事业时,往往只提到毋昭裔主持石经刊刻而未及板印《九经》;论及毋昭裔板印的书籍,则只提到《文选》等,亦未及《九经》。宋代文献中未见毋昭裔板刻《九经》印本流传的踪迹。《资治通鉴》记载毋昭裔板印《九经》,但未提及其主持石经刊刻。综合这些情况,毋昭裔板刻《九经》应非史实,只是石刻《九经》的讹传。王明清《挥麈录》关于后唐刊刻《九经》为“仿其(指毋昭裔)制作”的记载,进一步引发了后唐《九经》、蜀石经、“毋昭裔板刻《九经》”之间关系的各种纷争。实际上,蜀石经与五代监本均以唐石经为底本,彼此并无互相沿用的关系,也并不存在毋昭裔仿五代监本刊刻《九经》之事。

五代十国时期,后蜀在文化继承和发展上取得令人瞩目的成绩。后蜀宰相毋昭裔曾私人出资刊刻《文选》《初学记》《白氏六帖》等书籍,又主持了蜀地石本《九经》的刊刻。蜀石经与后唐监本《九经》年代相近,南北相互辉映,共同构成中国古代文明史上的佳话。宋代史籍中对毋昭裔的贡献多有载述。司马光《资治通鉴》首次明确出现“毋昭裔板刻《九经》”的记载,王明清《挥麈录》首次提到后唐监本《九经》乃仿毋昭裔刻书。明清以来,学者追溯古代刻书史,对“毋昭裔板刻《九经》”事深信不疑,或据《挥麈录》认为后唐监本乃仿“毋昭裔板刻《九经》”,或据《资治通鉴》所系年月认为“毋昭裔板刻《九经》”乃仿后唐监本。但实际上,“毋昭裔板刻《九经》”的真实性很值得怀疑。现略作考述如下。

一、“毋昭裔板刻《九经》”说源流

最早记载毋昭裔“雕《九经》”的文献是宋委心子《古今类事》卷十九《为善而增门》“毋公印书”条:

毋公者,蒲津人也,仕蜀为相。先是公在布衣日,尝从人借《文选》及《初学记》,人多难色。公浩叹曰:“余恨家贫,不能力致。他日稍达,愿刻板印之,庶及天下习学之者。”后公果于蜀显达,乃曰:“今日可以酬宿愿矣。”因命工匠日夜雕板,印成二部之书。公览之,欣然曰:“适我愿兮。”复雕《九经》诸书。两蜀文字,由是大兴。洎蜀归国,豪贵之族以财贿祸其家者十八九。上好书,命使尽取蜀文籍及诸印板归阙,忽见板后有毋氏姓名,乃问欧阳烱,烱曰:“此是毋氏家钱自造。”上甚悦,即命以板还毋氏,至今印书者遍于海内。于戏!毋氏之志,本欲广学问于后世,天果从之。大凡处重位,居富贵,多是急聚敛,恣声色,营第宅,植田产,以为子孙之计。及一旦失势,或为不肖子所荡,至其后曾无立锥之地。独毋氏反以印书致家累千金,子孙禄食。初,其在蜀雕印之日,多为众所鄙笑,及其后,乃往假贷,虽樊侯种杞梓,未可同年而语。仲尼之教,福善余庆,一何伟欤!左拾遗孙逢吉尝语及,因纪之以为世戒。出秦再思《纪异录》。

秦再思是北宋初人,太宗太平兴国六年(981)为朝官,所撰《纪异录》又称《洛中记异》。《崇文总目》“小说类”著录“《洛中记异》十卷,秦再思撰”。《郡斋读书志》载:“《洛中纪异》十卷。右皇朝秦再思记五代及国初谶应杂事。”秦再思生活年代与孙逢吉相当,因而得以与之相识并从他那里获知毋昭裔刻书之事。

《古今类事》是一部主要记载兆示故事的类书,《洛中纪异》也不无语涉诞妄之处,然此则故事的讲述者“左拾遗孙逢吉”不仅是后蜀石刻《九经》的书写者之一,也是毋昭裔私人刻书的书写者。《宋史·毋守素传》云:“昭裔性好藏书,在成都令门人勾中正、孙逢吉书《文选》、《初学记》、《白氏六帖》镂版。”《洛中纪异》所载“命使尽取蜀文籍及诸印本归阙”,并没有提及派往收缴蜀文籍印本的使者名字,但通过其他史料记载可知,其人正是孙逢吉。《宋史·仪卫三》称:“乾德三年,蜀平,命左拾遗孙逢吉收蜀法物,其不中度者悉毁之。”程俱《麟台故事》卷二《书籍》载:“三年平蜀,遣右拾遗孙逢吉往收其图籍,凡得书万三千卷。”《洛中纪异》所载为毋昭裔印板作说明的欧阳烱,不仅是亡蜀故相,同时也是《花间集》中收录词人之一,在后蜀和宋初都拥有一定的影响力。

因此,该段文字虽出自笔记小说,而所述之事合情合理,故后人多所采信。在以上史料的叙事语境中,“复雕《九经》诸书”很容易被理解为雕板印刷,焦竑《焦氏笔乘·续集》卷四《雕板印书》中即暗引此条。曹之也引《古今类事》和《宋史·毋守素传》所载,云:“由此可知,毋昭裔刻有《文选》、《初学记》、《白氏六帖》、《九经》等书。”但是,刻印技术适用于不同的物质载体,“雕《九经》”未必即指雕板。黄庭坚《效进士作观成都石经》诗云:“成都九经石,岁久麝煤寒。字画参工拙,文章可鉴观。危邦犹劝讲,相国校雕刊……愿比求诸野,成书上学官。”这里“雕刊”就是指“成都石经”的刊刻。

事实上,“毋公印书”条存在与史实龂龂不合之处。《宋史·毋守素传》载:

昭裔性好藏书,在成都令门人勾中正、孙逢吉书《文选》、《初学记》、《白氏六帖》镂板,守素赍至中朝,行于世。大中祥符九年,子克勤上其板,补三班奉职。

如果说《洛中纪异》的记载尚有隐晦之处,那么《资治通鉴》对毋昭裔板刻《九经》事的记载可以说是非常确定了。其曰:

(广顺三年)自唐末以来,所在学校废绝,蜀毋昭裔出私财百万营学馆,且请刻板印《九经》;蜀主从之。由是蜀中文学复盛……初,唐明宗之世,宰相冯道、李愚请令判国子监田敏校正《九经》,刻板印卖,朝廷从之。丁巳,板成,献之。由是,虽乱世,《九经》传布甚广。

这里明确记载毋昭裔曾“请刻板印《九经》”,这一说法在《通鉴》系列书籍如宋《通鉴纲目》、明《资治通鉴补》、清《通鉴辑览》《纲目汇编》中被广为传录。

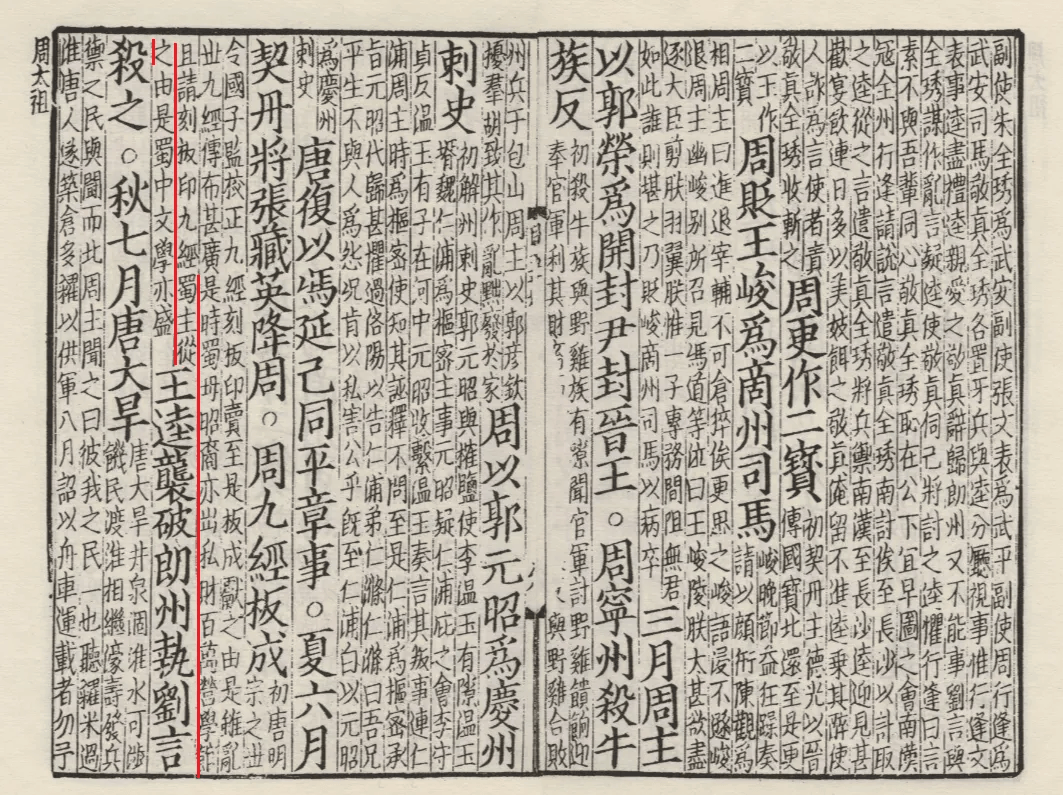

国家图书馆藏《资治通鉴纲目》卷五十九

宋代史料笔记对《资治通鉴》有直接或间接的引用。如宋人叶寘《爱日斋丛钞》卷一明引《通鉴》此条。又孔平仲《珩璜新论》卷四有:

昔时文字,未有印板,多是写本……至后唐明宗长兴三年,宰相冯道、李愚请令判国子监田敏校正《九经》,刻板印卖,朝廷从之。是虽在乱世,《九经》传播甚广。至周广顺中,蜀毋昭裔又请刻印板《九经》,于是蜀中文字复盛。

虽然没有明引出处,但其表述方式与《资治通鉴》非常接近,将毋昭裔刻书事系于“周广顺中”也与《资治通鉴》相同,应亦引自《资治通鉴》。

明清人对毋昭裔刻印《九经》事也颇有记载。如焦竑《焦氏笔乘·续集》卷三《板本之始》:

汉以来六经多刻之石……唐末益州始有墨板,多术数、字学小书而已。蜀毋昭裔请刻板印《九经》,蜀主从之,自是始用木板摹刻《六经》。

于慎行《谷山笔麈》卷七:

后唐长兴三年初,命国子监校定《九经》,雕板印卖,至后周广顺乃成。而蜀人毋昭裔亦请刻印《九经》。故虽在乱世而《九经》传布甚广。

以上记载虽然没有说明文献来源,但从表述方式来看应是来自《资治通鉴》或《珩璜新论》。此外,湛若水《格物通》卷六十《学校三》、凌扬藻《蠡勺编》卷十三《后蜀石经》、陈元龙《格致镜原》卷三九“文具类”“板印”条、朱彝尊《经义考》卷二九三《镂板》、陈鳣《续唐书》卷六二《诸国臣传》、吴任臣《十国春秋》卷四九《后主本纪》、卷五二《毋昭裔传》、周广业《循陔纂闻》卷四、陆陇其《三鱼堂日记》卷十中都有类似的记载,皆直接或间接地引自《资治通鉴》。

《资治通鉴》将毋昭裔刻书系在后周广顺三年(953),适当后蜀广政十六年,所以吴任臣《十国春秋》卷四九《后主本纪》将其系于“广政十六年五月”之下,云:“是月,宰相毋昭裔出私财百万营学馆,且请镂版印《九经》,以颁郡县。”后人沿用其说,以毋昭裔板刻《九经》始于此年,如杨绳信《中国版刻综录》中著录有“毋昭裔,九五三(后蜀广政十六)年刊九经”条。

二、“毋昭裔仿五代监本板刻《九经》”说源流

“毋昭裔板刻《九经》”说广为流传,在此基础上学者还对另一个问题,即后唐监本《九经》和毋昭裔板刻《九经》的时间先后进行了讨论。关于监本《九经》和毋昭裔刻《九经》的比较,肇始于《挥麈余话》卷二:

毋丘俭贫贱时,尝借《文选》于交游间,其人有难色,发愤异日若贵,当板以镂之遗学者。后仕王蜀为宰,遂践其言刊之。印行书籍,创见于此。事载陶岳《五代史补》。后唐平蜀,明宗命太学博士李锷书《五经》,仿其制作,刊板于国子监。监中印书之始。今则盛行于天下,蜀中为最。明清家有锷书印本《五经》存焉,后题长兴二年也。

这则史料存在一些比较明显的讹误,如误毋昭裔为毋丘俭,又如毋昭裔是孟蜀(后蜀)清泰二年(935)四月任“中书侍郎同平章事”,而非后唐所平的王蜀(前蜀)。这些讹误已有学者考辨,却并未影响人们对这条材料的引用。

《挥麈录》中记载唐明宗命李锷仿照毋昭裔板刻书籍,书写《五经》(其实不止五经)刻板之后置于国子监,其实没有任何毋昭裔曾板刻《九经》的意思,但因其先述毋昭裔“践其言”“印行书籍”,又述后唐“仿其制作”刊《五经》于国子监,很容易让人误以为毋昭裔与板刻《五经》之间存在关联。

其中“仿其制作,刊板于国子监”的记载,更启发了后人对于后唐与后蜀板刻书籍早晚的比较。如明陆深《俨山外集》卷二五《豫章漫抄三》说:

《挥麈录》载毋昭裔贫时常借《文选》不得,发愤曰:“异日若贵,当板镂之,以遗学者。”后至宰相,遂践其言。此与冯道印板之日,孰为后先耶?

陆深在引用《挥麈录》之后,对毋昭裔刻书与冯道刻书的时间先后提出疑问,说明他并没有认同后唐“仿其制作”的说法。

而后叶昌炽将后唐监本《九经》与“毋昭裔板刻《九经》”的时间进行了对比,并对二者关系有进一步的推论,云:“蜀本《九经》最先出,后来孳乳到长兴。蒲津毋氏家钱造,海内通行价倍增。”其下引《宋史》、《焦氏笔乘》和《挥麈余话》所载,提出后唐《九经》受到蜀本《九经》“孳乳”的看法。如上所述,《挥麈录》中并没有记载“毋昭裔板刻《九经》”,所谓“仿其制作”乃指模仿毋昭裔以木板刻书的举措,叶昌炽引申出后唐《九经》源出毋昭裔板刻《九经》的说法,无疑是对《挥麈录》的误解。此说产生一定的影响,出版于1925年的美国学者卡特《中国印刷术的发明和它的西传》即沿袭叶氏说,误以为毋昭裔板印《九经》在后唐监本之前,称:“毋昭裔的发端之功,曾推动冯道急起直追。”

王国维早年对毋昭裔板印《九经》曾持存疑态度。国图藏光绪二十三年(1897)灵鹣阁丛书本《藏书纪事诗》卷一“毋昭裔守素”条有王国维批注云:

昭裔为蜀相,在广政中,其所刻止《文选》。刊九经之说,宋孔平仲虽言之,然即有此刻,亦当在长兴之后。叶诗误甚。又案,《通鉴》系昭裔刻九经事于周广顺三年。

细味其“其所刻止《文选》”“即有此刻”语,可知王国维对毋昭裔是否曾板印《九经》是持怀疑态度的。这可能因为当时王国维只看到孔平仲《珩璜新论》的相关记载,尚未注意到《资治通鉴》的记载,故以为此事未必可信。“又案”以下,当是后来的再批注,如果王国维一开始就看到《通鉴》记载,则不应在前文仅提及孔平仲,后面才以“又案”的方式提到最重要的《通鉴》,这样于文理颇为突兀。

王国维早年未见《通鉴》记载,对毋昭裔板印《九经》持存疑态度。在看到《通鉴》记载以后则改为肯定态度,故其后来对毋昭裔板印《九经》事完全肯定,毫无置疑。由此可见,除了《通鉴》以外,有关毋昭裔板印《九经》的史料记载不仅数量少,而且史源不甚清晰可靠;另一方面也可见《通鉴》作为史学名著,具有相当的权威性,所以让王国维放弃了存疑态度,转而肯定毋昭裔板印《九经》之事。《覆五代刊本〈尔雅〉跋》言:

案:后唐始刊九经,据《册府元龟》所载冯道、李愚等奏,固发端于吴、蜀印板文字,然以为仿蜀毋昭裔《文选》制作,则大不然。考昭裔相蜀,在孟昶明德二年。后唐清奉二年。至广政十六七年,尚在相位。仲言谓其相王蜀,已非事实。其刊《文选》在相蜀后,自不得在长兴之前。孔平仲《珩璜新论》云:“周广顺中,蜀相毋昭裔请刊印板九经。”《通鉴》载昭裔开学馆,刻九经,即蜀大字九经,与蜀石经无涉。在广政十六年,即周广顺三年,正田敏九经板成之岁。昭裔所刻,当仿其制。近人或广王仲言之说,谓蜀本九经先于监本者,尤乖事实也。

王国维认为,毋昭裔板刻的九经即“蜀大字本九经”,但毋昭裔担任蜀相时后唐刻书已在进行中,“仿其制作”无从谈起,因此《挥麈录》的记载存在倒乱,应当是毋昭裔仿照后唐监本而刊刻《九经》。此段文字又见于《五代两宋监本考》中,而“昭裔所作,当仿其制”句下有注文加强论证,云:

此即蜀本大字九经,非蜀石经。晁子正说蜀石经《尚书》“若网在纲”并作“纲”字,与田敏本合。蜀石本之刻在木本之先,已同监本。木本刊于监本成后,当仿监本制作无疑。

这段注文明显受到万斯同的影响。万氏《石经考》载:“《石经尚书》……以监本较之,《禹贡》‘云土梦作乂’,倒‘土梦’字。《盘庚》‘若网在纲’,皆作‘纲’字。沈括《笔谈》曰:‘云土梦作乂,太宗时得古本,因改正。以网为纲,未知孰是?’按……《宋史·田敏传》言唐明宗命敏校刻《五经》,敏私智自用,改‘若网在纲’为‘若纲在纲’,则蜀中所刻,固用田氏监本也。”因为《盘庚》“若网在纲”,蜀石经作“若纲在纲”,与田敏校改为“若纲在纲”正好相合,万斯同据此推断蜀石经沿用了五代监本。王国维先暗引万斯同的观点,再间接论证后蜀板刻《九经》也是仿自后唐监本。

民国以来多位学者沿袭了王国维的观点,如吴则虞言:“是昭裔刻书,信有征矣……案此即蜀大字本《九经》也,其刻在冯氏《九经》书成之后。”黄永年也认为:“后蜀宰相毋昭裔刊刻《文选》《初学记》《白氏六帖》,并仿刻开封国子监本的《十二经》。”

三、“毋昭裔板刻《九经》”说的疑点

梳理“毋昭裔板刻《九经》”说的源流可以看出,《资治通鉴》是此记载的共同源头,而“毋昭裔仿五代监本刊刻《九经》”则源自对《挥麈录》的误解。那么,“毋昭裔板刻《九经》”是否可靠呢?笔者考察宋人关于后蜀《九经》的记载,认为毋昭裔板刻《九经》一事存在诸多的疑点。

首先,毋昭裔板印《九经》不太合乎历史情理。《册府元龟·学校部·刊校》载:

先是,后唐宰相冯道、李愚重经学,因言汉时崇儒,有三字石经,唐朝亦于国学刊刻。今朝廷日不暇给,无能别有刊立。常见吴蜀之人鬻印板文字,色类绝多,终不及经典。如经典校定,雕摹流行,深益于文教矣。乃奏闻。敕下儒官田敏等考校经注。

由此可见,后唐刊刻《九经》,乃因社会不安定,无力刻石经,才采用雕版印刷的方式。也就是说,在五代时期的观念中,板刻《九经》实际上是石刻《九经》的替代品。毋昭裔既已刊刻石经,从情理上就不太可能会再板刻《九经》。不管是刊刻石经还是板刻《九经》,都是一个大工程。后唐刊刻《九经》始于长兴三年(932),至广顺三年(953),历二十余年始刻成。毋昭裔刻石经始于广政七年(944),至孟蜀灭亡,历二十余年仍未刻完,《左传》仅刻成前十七卷而止。在这种情况下,不大可能在广政十六年(953)又另外板刻《九经》。此为可疑者一。

其次,假如毋昭裔确曾板印《九经》,那肯定是后蜀一项重要的文化事业,与后唐刊刻《九经》可以相提并论,影响力当不在蜀刻石经之下。但专述五代经籍史事的《五代会要·经籍》中,却仅载后唐板刻《九经》,而只字不提后蜀有刊刻事。尤其是宋代学者论及后蜀文化事业,也往往仅提及蜀石经,未及他事。如吕陶《府学经史阁落成记》云:

蜀学之盛冠天下而垂无穷者,其具有三:一曰文翁之石室,二曰周公之礼殿,三曰石壁之九经……及五代之乱,疆宇割裂,孟氏苟有剑南,百度草创,犹能取《易》、《诗》、《书》、《春秋》、《周礼》、《礼记》刻于石,以资学者。

又张俞《华阳县学馆记》:

惟孟氏踵有蜀汉,以文为事,凡草创制度,僭袭唐轨。既而绍汉庙学,遂勒石书九经。

又席益《府学石经堂图籍记》:

蜀儒文章冠天下,其学校之盛,汉称石室礼殿,近世则石九经,今皆存焉。

这些文献中对石经不吝赞美之词,认为是蜀地文化史上足以与文翁创立石室、周公创立礼殿相提并论的盛事,而对于所谓的“板刻《九经》”毫无一语提及。倘若毋昭裔既主持《九经》刻石,又主持《九经》刻板,板本《九经》重要性并不在石本《九经》之下,两者相得益彰相互辉映,理应享有同等盛誉,今则全无痕迹,此为可疑者二。

再次,毋昭裔刊刻书籍,颇多记载,但大多仅提及刊刻《文选》等书而未及《九经》。毋昭裔之子毋守素入宋为官,传记载于《宋史》,史源极为可靠。而《宋史·毋守素传》所载毋昭裔刊刻书籍,仅提及《文选》《初学记》《白氏六帖》,假如毋昭裔确曾板刻《九经》,那必定比刊刻《文选》等书重要得多,何以反而一字不提?又前引王明清《挥麈余话》亦提及毋昭裔刊刻书籍事,甚至还误以为后唐刊刻《九经》乃“仿其制作”。假如毋昭裔确曾板印《九经》,那么后唐“仿其制作”自然是仿其板印《九经》之制作,王明清绝无不提及《九经》而仅及《文选》之理。此为可疑者三。

最后,后蜀偏据西南,远离战乱,北宋平蜀,前后仅历六十余日而孟昶降宋,破坏力不甚大。且北宋平蜀之初即有意收集孟蜀书籍印本,派孙逢吉专任其事。前引《宋史·毋守素传》称毋守素将毋昭裔刻的书版“赍至中朝,行于世”,后由毋克勤上其板于朝。假如毋昭裔板印《九经》,其板片及印本必能流传宋代。但是,两宋文献绝未见其踪影。晁公武《石经考异序》云:

唐太和中复刻十二经,立石国学。后唐长兴中,诏国子博士田敏与其僚校诸经,镂之板,故今世太学之传,独此二本尔。

可见国子监中流传的只有唐石经和五代监本《九经》,并无毋昭裔刊刻的《九经》。南宋初藏书家尤袤《遂初堂书目》卷一“成都石刻九经”有“杭本”“旧监本”“高丽本”“江西本”等不同版本”,其中并无后蜀板本。南宋后期贾似道门客廖莹中刊刻《九经》,其《九经总例》虽然已佚,但从沿袭《九经总例》的元相台岳氏《九经三传沿革例》可以得知,廖氏为刊刻《九经》搜罗了包括“唐石刻本,晋天福铜版本,京师大字旧本,绍兴初监本,监中见行本,蜀大字旧本,蜀学重刻大字本,中字本,又中字有句读附音本,潭州旧本,抚州旧本,建大字本,俞韶卿家本,又中字凡四本,婺州旧本,并兴国于氏、建余仁仲,凡二十本,又以越中旧本注疏,建本有音释注疏,蜀注疏,合二十三本”,其中并没有后蜀板本《九经》。此为可疑者四。

综合以上四个疑点,毋昭裔板印《九经》可能并非史实。作为“毋昭裔板刻《九经》说”权威出处的《资治通鉴》,虽然史料价值较高,但学者早已指出其偶有采用小说的特点。《四库全书总目》指出其中所载淖方成“祸水”语出自《赵飞燕外传》,张彖“冰山”语出自《开元天宝遗事》,即是典型例子。因此,毋昭裔板印《九经》事虽载于《资治通鉴》,仍需分析是否可信。

《资治通鉴》这条记载系于后周广顺三年五月,并无具体纪日。值得注意的是,据前引,本年六月又载后唐国子监刊刻《九经》事,二者记载在同一年的五、六月,几乎相连接,这未免过于巧合。后唐国子监刊刻《九经》,有众多史料可相印证,《通鉴》更记载了其“板成”之日为广顺三年六月丁巳,应有确凿的史料来源。而《通鉴》记载毋昭裔刊刻《九经》的时间,则似乎是因为后唐刊刻《九经》“连类而及”,恐怕未必有确凿的史料依据。

当然,《资治通鉴》记载未必可靠,更重要的原因是此记载几乎找不到其他史料相印证,近似孤证。孔平仲《珩璜新论》以下的记载皆源自《资治通鉴》,此即陈垣所谓“父子证”而非“兄弟证” ,不足以增加证据力。

四、后唐板刻《九经》与毋昭裔刻书并无关联

后唐板印《九经》的缘起,据前引《册府元龟·学校部·刊校》,乃因无力刊刻石本,又受到“吴蜀之人鬻印板文字,色类绝多”的启发,故有此举。王明清所说的“仿其制作”就是这个意思。《册府元龟·学校部·刊校》又载:

马缟为太子宾客。长兴三年四月,敕:“近以遍注石经,雕刻印板,委国学每经差专知业博士儒徒五六人勘读并注。今更于朝官内别差五人充详勘官。太子宾客马缟、太常丞陈观、祠部员外郎兼太常博士段颙、太常博士路航、屯田员外郎田敏等,朕以正经事大,不同诸书,虽已委国学差官勘注,盖缘文字极多,尚恐偶有差误。马缟已下,皆是硕儒,各专经业,更令详勘,贵必精研。兼宜委国子监于诸色选人中召能书人,谨楷写出,旋付匠人雕刻。每五百纸与减一选,所减等第,优与选转官资。”时宰相冯道以诸经舛谬,与同列李愚委学官等,取西京郑覃所刊石经,雕为印板,流布天下,后进赖之。

这里对该项工作有详细记载:后唐《九经》所用底本为“西京郑覃所刊石经”,即唐文宗太和七年(833)开始刊刻,开成二年(837)完成的石经。从长兴三年(932)开始委任博士儒徒勘读石经,以注附其下,又令当时硕儒马缟、陈观、段颙、路航、田敏等五人详勘,然后才付诸刊刻。

毋昭裔担任蜀相是在后主孟昶广政三年(940),雕板刻书则在此后。从时间上来看,后唐刻书在毋昭裔板刻《文选》诸书之前,因此王明清所谓“仿其制作”纯属臆想。沈括《梦溪笔谈》载:“板印书籍唐人尚未盛为之,自冯瀛王始印五经,已后典籍皆为板本。”所言板印书籍自冯道印《五经》开始固然不甚准确,不过在后唐板印《九经》之前未见影响深远的板印典籍,则是可以肯定的。

后唐监本《九经》与毋昭裔刻书没有关系,那么,毋昭裔刊刻石经与后唐监本《九经》是否有关呢?万斯同《石经考》认为蜀石经采取后唐监本《九经》为底本,主要依据来自《宋史》中的记载,田敏校改《尚书·盘庚》“若网在纲”为“若纲在纲”,而蜀石经亦作“若纲在纲”。王国维在此基础上指出毋昭裔板刻《九经》更在石经之后,亦当仿田敏本。事实上,万斯同、王国维所举“若纲在纲”一条证据,并不足以说明蜀石经与监本《九经》存在沿用关系。

首先,蜀石经采用的底本,与后唐监本一样是唐石经。晁公武《石经考异序》记载:

按赵清献公《成都记》,伪蜀相毋昭裔捐俸金取《九经》琢石于学宫,依太和旧本,令张德钊书……《孝经》、《论语》、《尔雅》,广政甲辰岁张德钊书;《周易》,辛亥岁杨钧、孙逢吉书;《尚书》,周德贞书;《周礼》,孙逢吉书;《毛诗》、《礼记》、《仪礼》,张绍文书;《左氏传》,不志何人书,而祥字阙其画,亦必为蜀人所书。然则蜀人之立石盖十经,其书者不独德钊,而能尽用太和本,固已可嘉。凡历八年,其石千数,昭裔独办之,尤伟然也。

这里所说“太和本”即唐石经。但“凡历八年”的说法不甚确切,晁公武应该是根据蜀石本《孝经》《论语》《尔雅》书于广政七年(944)、《周易》书于广政十四年(951)推算出八年之数。然《周易》绝非后蜀刊刻的最后一部石经。南宋曾宏父《石刻铺叙》卷上《益郡石经》记载:“《春秋左氏传》二十八册三十卷……蜀镌至十七卷止。”后蜀灭亡时《左传》仅刊完前十七卷。不仅《左传》没刻完,《公羊》《穀梁》《孟子》等几部也是入宋之后才刻石,这点在讨论蜀石经底本的时候需要注意。

其次,从蜀石经和后唐监本《九经》的文字差异也可以推断二者不存在沿用关系。王应麟《玉海·艺文志》载:

伪蜀相毋昭裔取唐太和本,琢石于成都学官,与后唐板本不无小异。乾道中,晁公武参校二本,取经文不同者三百二科,著《石经考异》,亦刻于石。张

又校注文同异,为《石经注文考异》四十卷。

蜀石经和后唐监本《九经》存在大量异文,晁公武对比两本文字,撰成《石经考异》;张

进一步校勘两本注文,撰成《石经注文考异》四十卷。《石经考异》已失传,其《序》中对石本和监本的差异略有提及:

石本《周易·说卦》“乾健也”以下有韩康伯注,《略例》有邢璹注,《礼记·月令》从唐李林甫改定者,监本皆不取。外《周易》经文不同者五科,《尚书》十科,《毛诗》四十七科,《周礼》四十二科,《仪礼》三十一科,《礼记》三十二科,《春秋左氏传》四十六科,《公羊传》二十一科,《穀梁传》一十三科,《孝经》四科,《论语》八科,《尔雅》五科,《孟子》二十七科。其传注不同者尤多,不可胜纪。独计经文犹三百二科。

《郡斋读书志》中对两本异文也略有涉及,“《石经论语》十卷”条载:

其文脱两字,误一字,又《述而第七》“举一隅”下有“而示之”三字,“三人行必有我师焉”上又有“我”字,《卫灵公第十五》“敬其事而后其食”,作“后食其禄”,与李鹗本不同者此也。

由此可见,蜀石经与后唐监本存在诸多差异。万斯同和王国维的观点从逻辑上看似合理,实际上仅凭后唐监本与蜀石本《盘庚》“若网在纲”皆作“若纲在纲”一条证据,便推导出蜀石本仿五代监本,却忽略二本存在大量异文的事实。

蜀石经与监本《九经》既有共同的文献来源,文字理应高度一致,但事实上却存在着很多差异,这可能是由于二本对底本校改程度不同之故。监本《九经》曾经田敏等人大量校改,造成了许多舛误,在印行之初即已引起时人的非议。《册府元龟·学校部·雠嫉》载:

周樊伦为国子司业。太祖广顺末,尚书左丞田敏判国子监,献印板九经,书流行而儒官素多是非。伦乃掇拾舛误,讼于执政。又言敏擅用卖书钱千万,请下吏讯诘。枢密使王峻素闻敏大儒,佐佑之,密讯其事,构致无状,然其书至今是非未息。

入宋后,学者对其穿凿篡改文字有更清晰的认知。《宋史·田敏传》载:

敏虽笃于经学,亦好为穿凿,所校《九经》,颇以独见自任,如改《尚书·盘庚》“若网在纲”为“若纲在纲”,重言“纲”字。又《尔雅》“椴,木槿”注曰“日及”,改为“白及”。如此之类甚众,世颇非之。

又《宋史·聂崇义传》载吏部尚书张昭等奏议:

所以自《义宗》之出,历梁、陈、隋、唐垂四百年,言礼者引为师法,今《五礼精义》、《开元礼》、《郊祀录》皆引《义宗》为标准。近代晋、汉两朝,仍依旧制。周显德中田敏等妄作穿凿,辄有更改。

又《宋史·李觉传》载:

淳化初,上以经书板本有田敏辄删去者数字,命觉与孔维详定。二年,详校《春秋正义》成,改水部员外郎、判国子监。

又《宋史·崔颐正传》载:

咸平初,又有学究刘可名言诸经版本多舛误,真宗命择官详正,因访达经义者,至方参知政事,以颐正对。

以上皆论及五代监本《九经》经过田敏的穿凿式校改,造成许多文字舛误。因为北宋初年学者的不满,太宗时还对国子监板进行过修订。《杨文公谈苑》卷五《江南书籍》曰:“雍熙中,太宗以板本九经尚多讹谬,俾学官重加刊校。”具体如何刊校则不得其详。

蜀石经对唐石经也有更改,除了入宋之后刊刻的《公羊传》《穀梁传》《孟子》三部,《毛诗》的文字差异也较为明显,曾有学者质疑底本并非来自唐石经。但今人所见只有残石,根据宋人对蜀石经整体内容和文字风格的描述,还是比较接近唐石经的。尤其从避讳字可以看出这一点。洪迈《容斋随笔》卷四《孟蜀避唐讳》载:

蜀本石《九经》皆孟昶时所刻。其书“渊世民”三字皆缺画,盖为唐高祖、太宗讳也。昶父知祥,尝为庄宗、明宗臣,然于“存勖嗣源”字乃不讳。前蜀王氏已称帝,而其所立龙兴寺碑,言及唐诸帝,亦皆平阙,乃知唐之泽远矣。

又《容斋续笔》卷十四《周蜀九经》载:

成都石本诸经……题云广政十四年,盖孟昶时所镌,其字体亦皆精谨。两者并用士人笔札,犹有贞观遗风,故不庸俗,可以传远。唯三传(引者按,当为《公羊传》《穀梁传》和《孟子》)至皇祐元年方毕工,殊不逮前。

据洪迈所言,除了入宋之后刊刻的《公羊传》《穀梁传》《孟子》,其余蜀石经在书写方面具有明显的唐代写经遗风。蜀石经中避渊、世、民等字的现象,洪迈归之于“唐之泽远”,则非实际。当如清人王昶《金石萃编》卷一二二《后蜀毛诗石经残本》所言:

晁氏《石经考异》称《左传》“祥”字阙笔,知为蜀人书。洪氏《容斋随笔》称其书“渊”、“世”、“民”三字皆阙画,为避唐高祖太宗讳。今《左传》未见,此本又无“祥”字,惟“渊”、“世”、“民”三字皆阙画,与洪氏合。然不第此也,如“

”字中从“世”,改作“弃”。“泄泄”从“世”,改作“泄泄”。“叶”字中从“世”,改作“

”。孟蜀时唐讳可不避,盖皆从开成本之原文。

这里指出蜀石经中出现唐讳字,并非孟氏推尊唐朝皇室,而是沿袭自唐石经的避讳。顾永新对王昶的推断表示认同。

由此可见,蜀石经与五代监本《九经》存在大量经传异文,据前引《石经考异序》所言,既因为所采用传注不同,也有刊刻者校改的缘故,整体而言,蜀石经较监本《九经》更接近于唐本。万斯同主张“蜀中所刻固用田氏监本”,王国维认为后蜀木本《九经》“当仿监本”,都是没有可靠依据的。

结 论

综上所述,宋代并没有关于“毋昭裔板刻《九经》”的流传痕迹。“毋昭裔板刻《九经》”说的产生与两大背景有关:一是毋昭裔确为较早使用雕版印刷正统书籍的著名人物;二是毋昭裔曾经主持蜀石刻《九经》的刊刻。这两件事颇易发生联系,如果凭印象叙述,或者叙述时不谨慎,则很容易将两者牵合在一起,从而讹传出毋昭裔板刻《九经》事。《资治通鉴》记载了熹平石经、唐代石经、后唐板刻《九经》和毋昭裔板刻《九经》,却无一字涉及影响力同样巨大的蜀石刻《九经》。不仅《资治通鉴》,现存宋代文献,凡提及毋昭裔板刻《九经》者,皆绝不提及其石刻《九经》;凡提及毋昭裔石刻《九经》者,皆绝不提及其板刻《九经》,这证明“毋昭裔板刻《九经》”说并非史实,而是毋昭裔板刻《文选》诸书与石刻《九经》两事的混淆讹传。

本文发表于《文献》2024年第5期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。 转自“国家古籍保护中心”公众号