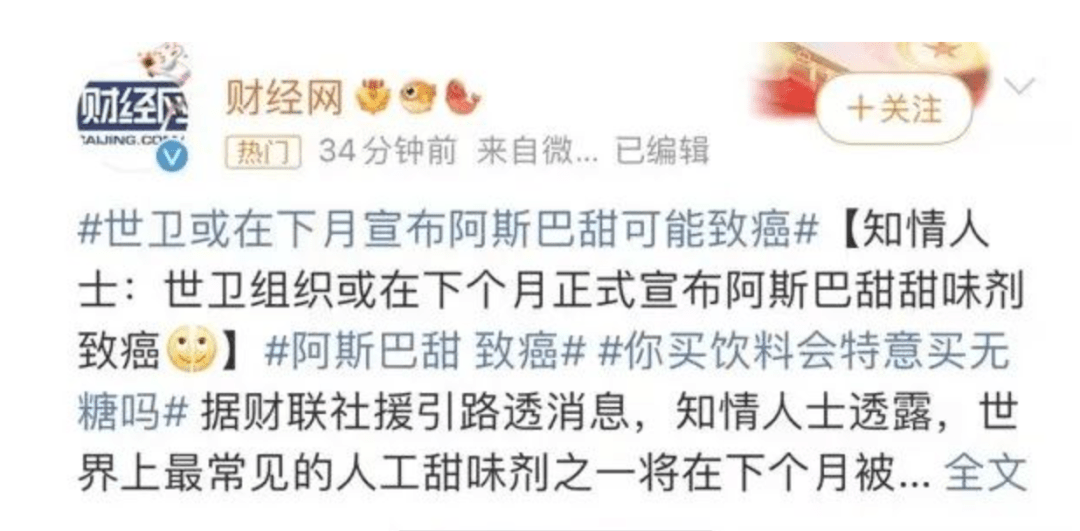

不少家长可能也有了解,前不久,一则“世卫组织或在下月宣布阿斯巴甜可能致癌”的消息冲上了热搜:

图片来源:新浪微博@财经网

由于一时没有定论,加上各种说法都有,让很多关注的家长们都陷入了迷惑中。

毕竟阿斯巴甜作为一种应用非常广泛的甜味剂,在很多食品、饮品,特别是无糖食品、无糖饮品中都有使用。

今天世卫组织终于如约发布了“阿斯巴甜”危险及风险评估结果:

国际癌症研究机构(IARC)、世界粮农组织和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会(JECFA)正式宣布, 阿斯巴甜为“可能对人类致癌物”(IARC 2B 类)。

图源:WHO 官网

2B 类致癌物是“可能性较低”致癌的物质。在动物实验中发现的致癌性证据尚不充分,对人体的致癌性的证据有限。

同属于这一类的还有泡菜,手机辐射之类的。

而针对阿斯巴甜的限用剂量,JECFA 得出的结论是:“ 可接受每日摄入量(ADI)0~40mg/kg 体重”、“一个人每天在这个限制内消费是安全的”。

简单来说:成年人每日摄入 ≤40mg/kg 体重的 阿斯巴甜, 仍然是安全的。

比如 一罐含有 200~300 mg 阿斯巴甜的饮料,排除其他食物来源,一个体重 70 公斤的成年人每天喝掉超过 9~14 罐,才会超过这一数值。

但这个 可接受每日摄入量不适用于孩子,我们也不推荐 3 岁以下的婴幼儿食用含有阿斯巴甜的食品、饮品。

不止阿斯巴甜

含有甜味剂的无糖食品

都不建议 3 岁以下吃

根据 WHO 发布的关于非营养性甜味剂(non-nutritive sweetener,NNS)的新指南,不推荐在儿童中使用甜味剂的。

含有甜味剂的无糖食品,没有额外添加任何一种游离糖,但会用代糖(甜味剂)来增加食物甜味,让口感更易被大家接受。

通常在成分表里,我们通常会看到下面这些添加剂:

***糖醇:木糖醇、赤藓糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇等;

天然糖甙类:甜菊糖苷、罗汉果苷等;

人工甜味剂:糖精钠、阿斯巴甜、三氯蔗糖、安赛蜜、甜蜜素等;

很多家长也会倾向于选择这类食品,因为添加甜味剂 口感更好,容易被宝宝接受,而且甜味剂的另一名字“代糖”,听起来也更健康。

但其实, 甜味剂的出现并不意味着可以提早给孩子吃“糖”,也并不意味可以毫无节制地吃“甜”。

对于 3 岁前的宝宝,这类食品也建议大家不要给他们吃,多让孩子吃天然食物。

甜味剂

可能增加孩子嗜甜风险

和糖相比,甜味剂确实能更好控制热量,降低龋齿风险。但关于它的安全性,目前还存在争议。 而且甜味剂还可能会增加孩子对甜味的渴望,想要摄入更多食物。

我们发现,一些甜味剂,尤其是人工合成甜味剂,它们的甜度是蔗糖的好几百倍。

一些研究表明: 代糖(甜味剂)可能会通过影响味觉偏好,来增加孩子对含糖食物和饮料的摄入。

儿童的味觉感受器位于舌味蕾,吃完糖后,舌味蕾的甜味感受器被激活,会刺激大脑产生愉悦感,进一步调节葡萄糖摄取,“诱使”我们想要吃更多甜,形成爱吃甜的口味。

过去我们一直认为只有糖才能产生这样的刺激,但现在越来越多研究发现,代糖(甜味剂)也会刺激相应感受器。

也就是说代糖(甜味剂)同样有增加孩子更爱吃甜的风险。

图片来源:参考文献

而另一些实验发现,食用代糖(甜味剂)人群,会想要摄入更多的食物,甚至会增加体重。

只能说甜味剂能骗掉了我们的嘴,却骗不了大脑和身体, 它们是接受不了吃了一场寂寞的,所以满意度降低,自然想要获取更多。

图片来源:参考文献

根本上来看,吃甜味剂只是比直接吃糖看起来健康些,但它并没有比“不吃甜”健康。

对于婴儿和儿童这类特殊人群,代糖(甜味剂)最好慎重选择。

最后,我们也帮大家准备了一份不同年龄孩子的“吃糖清单”,方便大家筛选:

合理添加前提下, 可放心食用的“好糖”:

乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖 (狭义说它们不属于糖,是一种益生元)、多聚果糖

3 岁内不建议食用的“糖”:

游离糖:葡萄糖、果糖、结晶果糖、蔗糖(白砂糖、绵白糖、冰糖、红糖、黑糖)、麦芽糖、海藻糖、蜂蜜、果汁、果酱、麦芽糖浆、玉米糖浆、果葡糖浆、转化糖浆等

代糖:麦芽糖醇、山梨糖醇、赤藓糖醇、木糖醇、乳糖醇、甜菊糖苷、罗汉果甜苷、糖精钠、阿斯巴甜、三氯蔗糖、安赛蜜、甜蜜素等

3 岁后可偶尔、少量食用“糖”和“代糖”,以下甜度更低:

赤藓糖醇、异麦芽酮糖

注:此表中限制吃的“糖”不适用于营养补充剂等特殊功能的婴幼儿食品

参考文献

[1]https://www.todaysrdh.com/does-xylitol-outshine-fluoride-in-the-fight-against-tooth-decay/

本文专家

兰晓芳

合作专家

中国农业大学食品加工与安全硕士

刘遂谦

审核专家

北京和睦家医院临床营养师

悉尼大学临床营养学硕士

策划制作

策划:兰兰、阿童木

监制:大力

题图来源:站酷海洛