陈广忠:淮南武王墩大墓铜簠铭文解析

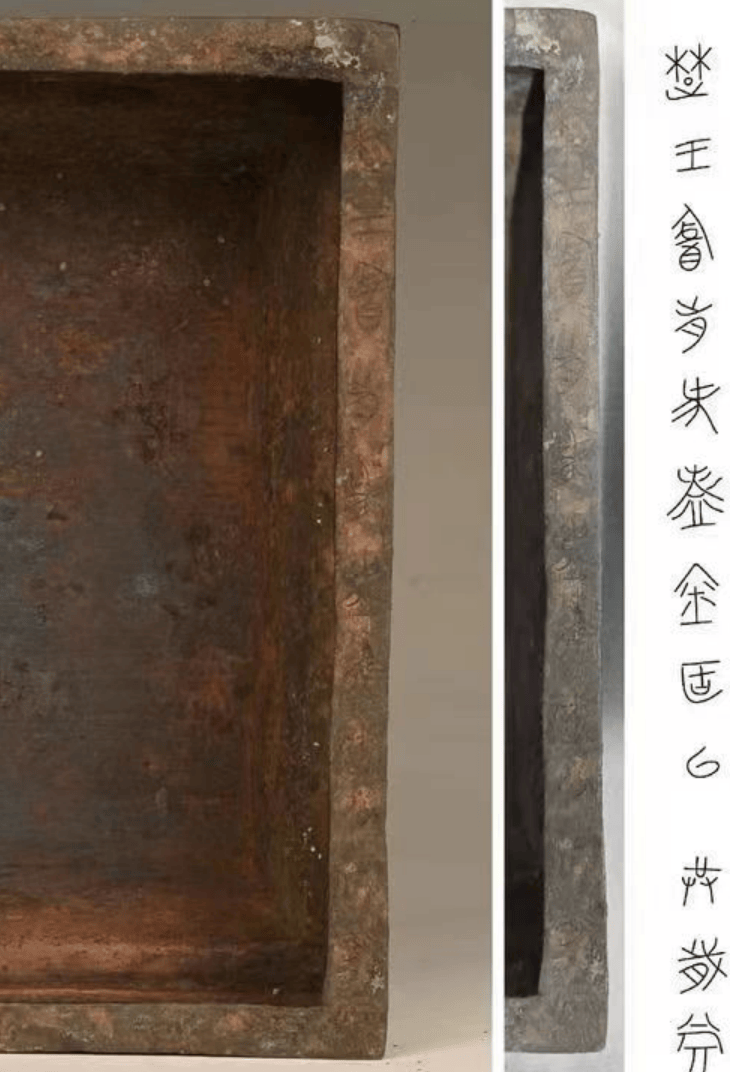

2024年5月19日中午国家文物局发布消息,出土的铜簠上,镌有“楚王酓歬乍(作)铸金

(簠),以共(供)岁

(尝)”的墨书铭文。本文对12字的造字原理、古音、古义等,进行简要的分析。

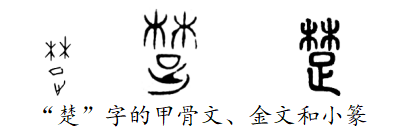

楚,《说文通训定声》:“丛木也。一名荆。从林,疋(shū)声。”形声字。甲骨文、金文、小篆皆作从林,足声。在古文字中,疋、足同字。《说文·艸部》:“荆,楚木也。从艸,刑声。举卿切。”段玉裁注:楚、荆,“异名同实”。《通志·氏族略》:“(周)成王封熊绎居丹阳,国号荆。(楚)文王立,始都郢,改号楚。”

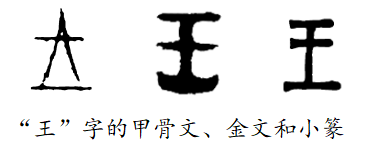

“王”字的含义,解读不同。指最高统治者。《说文·王部》:“王,天下所归往也。董仲舒曰:‘古之造文者,三画而连其中,谓之王。三者,天、地、人也;而参通之者,王也。’孔子曰:‘一贯三为王。’雨方切。”王,天下众生所归附、向往的意思。这也是儒家孔子、董仲舒的观点。但是董氏的“三画”说,属于望文生义。吴其昌《殷虚书契解诂》认为“王”字的初文,是斧钺之象。“王”为大斧,有威慑作用,因以象征王权。吴大澂《说文古籀补》解“王”,为火旺。指火势大,引申为帝王之义。

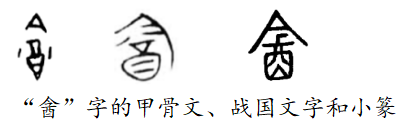

酓,《说文系传·酉部》:“酓,酒味苦也。从酉,今声。”“酓”是楚王的姓,出土金文“釶鼎”有酓悍,曾侯乙墓编钟有酓章等;竹简《楚居》有酓绎、酓支等。上古音熊、酓音近,可以通假。《史记·楚世家》:“陆终生子六人,......六曰季连,芈姓,楚其后也。周文王之时,季连之苗裔曰鬻熊。......熊绎当周成王之时。”可知楚人姓芈,熊、酓皆为氏,后代以氏为姓。

歬,《说文通训定声》:“歬,不行而进谓之歬。从止,在舟上。会意。今隶作‘前’。”《玉篇·止部》:“歬,今作‘前’。”“止”,即“足”,也指代人。“歬”指船行。人们坐在船上,不用行走,却能前进。“止”逐渐抽象为表示物体运动的符号,从“止”从“舟”,即表示船在前进。

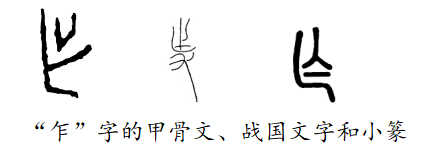

乍,《说文》:“止也。一曰亡也。从亡、一。(徐锴曰:‘出亡得一则止,暂止也。鉏驾切。’”其义为:制止,逃亡。属于指事字。“暂止”,突然制止。“亡”,表示逃亡;“一”,表示阻碍。即制止逃亡。“乍”字的造字本义,不甚明确,许慎应有依据,但是传世文献中已经消亡。对“乍”字的形、义解释,也存在分歧。《广韵》去声“祃”韵:“乍,锄驾切。”据此上推,“乍”字的上古音,属于崇纽、铎部。

作,《说文》:“起也。从人,乍声。”为形声字。本义为站起、站立。引申为兴起、产生。如《左传·庄公十年》:“一鼓作气,再而衰,三而竭。”《广韵》“铎”韵:“作,为也,起也。则落切。”据此上推,“作”字的上古音,归为精纽、铎部。

可以知道,乍、作二字,意义上并无联系。但是,二字上古音读音相近,可以通假。乍,通“作”。《集韵》入声“铎”韵:“作、乍,即各切。《说文》‘起也’。”《墨子·兼爱下》孙诒让《间诂》引孙星衍云:“乍,古与‘作’通。”商、周青铜器铭文中,“作”皆用“乍”。《大盂鼎》:“武王嗣文王乍邦。”

铭文“乍”字,可以译为制造、制作等。

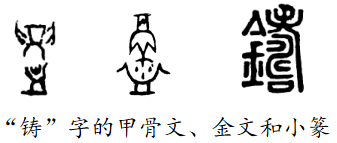

铸,《说文》:“销金也。从金,寿声。之戍切。”清末金石学家吴大澂《说文古籀补》中说:“古铸字,象手铸器形。下象火炉,中为金,以火销金为铸。”可知甲骨文、金文“铸”字,应该是会意字。许慎《说文》保留形旁“金”,改换声符为“寿”音,确定为形声字,音、义更加明确。

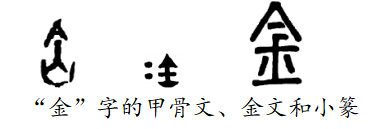

金,《说文·金部》:“五色金也。从土,今声。”为形声字。小篆“土”旁左右两画,表示“金”生于土。又,金文两点表示“金”。“五色金”,指的是金、银、铜、铅、铁。“金”本是金属的总称,举五金来概括全部金属。铭文特指的是青“铜”。出土文物说明,淮河流域古代曾经有过发达的青铜文化,并且传承了青铜铸造的工艺技术。

,《正字通》:“

,同

。见古钟鼎文。”《说文·竹部》:“

,古文簠。”《说文·竹部》:“簠,黍稷圜器也。从竹、从皿,甫声。方矩切。

,古文簠,从匚(fāng),从夫。”《康熙字典》“匚”部:“《集韵》簠。古作

。”又“竹”部:“簠,古文

。”知“簠”“

”形体不同,但读音、意义相同,属于异体字。而传世文献中未见“

”字。

簠(fŭ)是盛放谷物的方形或长方形器具。《周礼·地官·舍人》中记载:“凡祭祀,共簠簋(ɡuĭ)实之陈之。”东汉学者郑注中说:“方曰簠,圆曰簋,盛黍稷稻粱器。”

淮南武王墩大墓出土的“簠”,是青铜铸成的长方形器具,器与盖的形状相同,各有两耳,可以分用,也可以合用。可以用作祭器,也可以作食器。

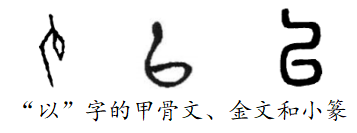

以,《说文》:“以,用也。象形。羊止切。”《玉篇》:“以,用也。”甲骨文“以”象一手携带物品;一说“以”象耕地的农具。以、以,本是一字。

铭文“以”,可译为“用”、“用来”等。

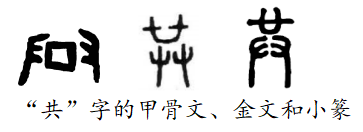

共,《说文》:“同也。从廿(niàn)、廾(gŏng)”。廿,《说文》用作数词二十。甲骨文象两手捧器皿之形。廾,即两只手。共,为会意字,双手捧物之形。有共同、一起义。共,通“供”。《说文》:“供(gòng),设也。一曰供(gōng)给。”并列出两义:陈设,摆放;供给,奉养。清段玉裁《说文解字注·共部》:“《周礼》《尚书》供给、供奉字,皆借‘共’为之。”《左传·僖公三十年》:“行李之往来,共其乏用。”唐陆德明《经典释文》:“共,亦作‘供’。”共、供,它们既是一组古今字,又是通假字。

铭文“共(供)”,可译为敬奉、供奉等义。

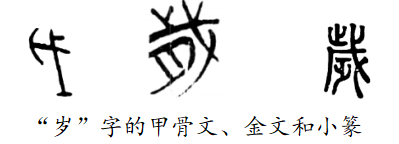

岁,《说文》:“木星也。越历二十八宿,宣遍阴阳,十二月一次。从步,戌声。《律历书》名五星为步。相锐切。”这里的记载比较复杂:岁,星名,就是五星之一的木星。越历,即经过。二十八宿,即东方苍龙,西方白虎,南方朱雀,北方玄武,各有七宿,共二十八宿。宣遍,即周遍宣告。阴阳,指阴阳二气。(冬至,阴气最盛;夏至,阳气最盛;春分、秋分,阴阳二气均分。)木星12年运行一周天(实际是11.86年),每年运行一个星次,周代以前称“年”为“岁”。古代有岁星纪年法(及太岁纪年法)。《律历书》称金、木、水、火、土五大行星,叫做五“步”。

铭文“岁”,即每年之意,做状语。

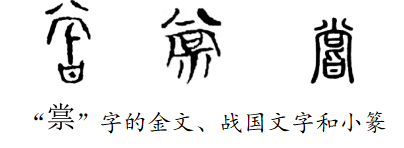

,从示,尚声。音cháng。此字不见于《说文》《尔雅》《广韵》《方言》等文字、训诂、音韵、方言学著作。疑为楚国文字中用于祭祀的写法。“釶鼎”也作“

”。当通作“尝”。《说文》:“尝,口味之也。从旨,尚声。市羊切。”本义指辨别滋味。为形声字。

“尝”是“四祭”中秋季祭祀之名,也叫“秋尝”,古代天子、诸侯在秋季举行的大型宗庙祭祀活动。《诗·小雅·天保》毛亨传:“宗庙之祭,......秋曰尝。”《周礼·春官·司尊彝》:“秋尝冬烝。”《礼记·王制》:“天子、诸侯宗庙之祭,春曰礿(yuè),夏曰禘(dì),秋曰尝,冬曰烝。”《尔雅·释天》:“秋祭曰尝。”《春秋繁露·四祭》:“尝者,以七月尝菽稷也。”《淮南子·时则训》:“是月农始升谷,天子尝新,先荐寝庙。”

古代天子、诸侯王为什么特别重视祭祀?《左传·成公二年》中说:“国之大事,在祀与戎。”《国语·周语上》:“夫祀,国之大节也。”祀,就是祭祀;戎,就是战争。“秋尝”的祭祀礼仪,它的重要意义在于:申明正宗的继承者地位,向祖先表示尊敬、崇拜,并祈求保佑;把本年收获的新鲜谷物等,进献给祖先宗庙,同时也有感恩自然、天地,祈求国泰民安的含义;向祖先表示传承优秀文化传统,维系本民族的道德规范。可以说意义重大。

淮南武王墩大墓出土的铜簠,就是当年楚考烈王用来举行“秋尝”的最隆重的祭物,铭文就是当时的真实记录。

铭文“

(尝)”,可译为“秋祭”、“秋尝”等义。

铭文12字的意思是:楚王酓前铸造铜簠,用来每年秋祭敬祖。

本文古文字资料,得到吉林大学古籍研究所胡旋博士的帮助,谨表谢意。