张博:清代士人非常时期的日常生活——以窦克勤丁忧时期为例

20世纪80年代中国社会史研究复兴以来,随着研究的不断深入,重点开始转向日常生活史的范畴。常建华先生认为,“社会生活史就是以人的生活为核心联接社会各部分的历史。生活史研究的最大价值,应当是建立以人为中心的历史学。叩旧常生活被前所未有地摆在了显著位置。

历代日记作为一种重要史料已经引起学界的充分重视,并被广泛应用于研究重大历史事件、精英人物、区域地理、文学、艺术鉴赏等各个方面。然而利用日记研究日常生活的成果并不算丰富。清代中州理学家窦克勤的日记《寻乐堂日录》共计二十五卷,记录了著者从生到死,五十六年间的生命历程。日录所载内容事无巨细,包括生活琐事、读书科考、宦游访友、生病治疗、诗文活动、讲学课业等多个方面。迄今为止,仍未有学者对此日记进行专门研究,对于窦克勤本人的研究也较少见。以往学者研究丁忧制度多关注制度本身的沿革及其与官场政治的联系。丁忧时期作为士人日常生活中的一个特殊阶段,尚未引起学界重视。本文拟从国家制度与士人日常生活关系的角度探讨窦克勤丁忧时期的日常生活,以期加深我们对清代士人群体的整体了解。

窦克勤其人

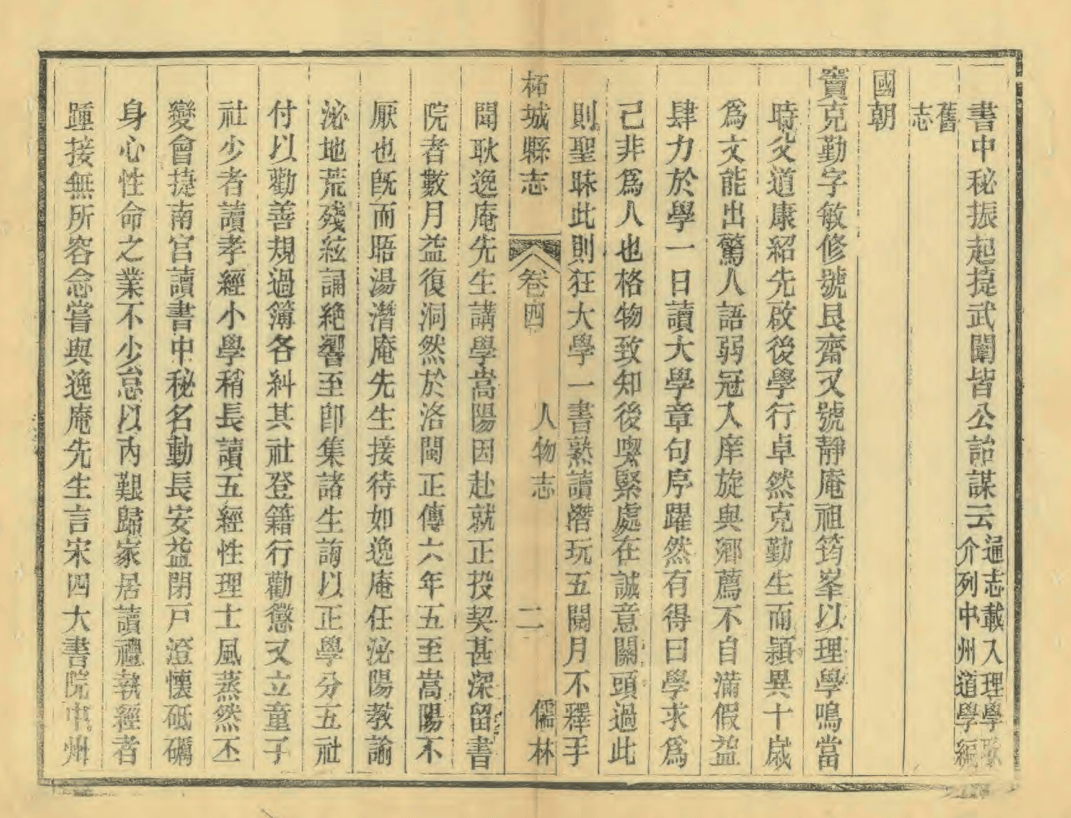

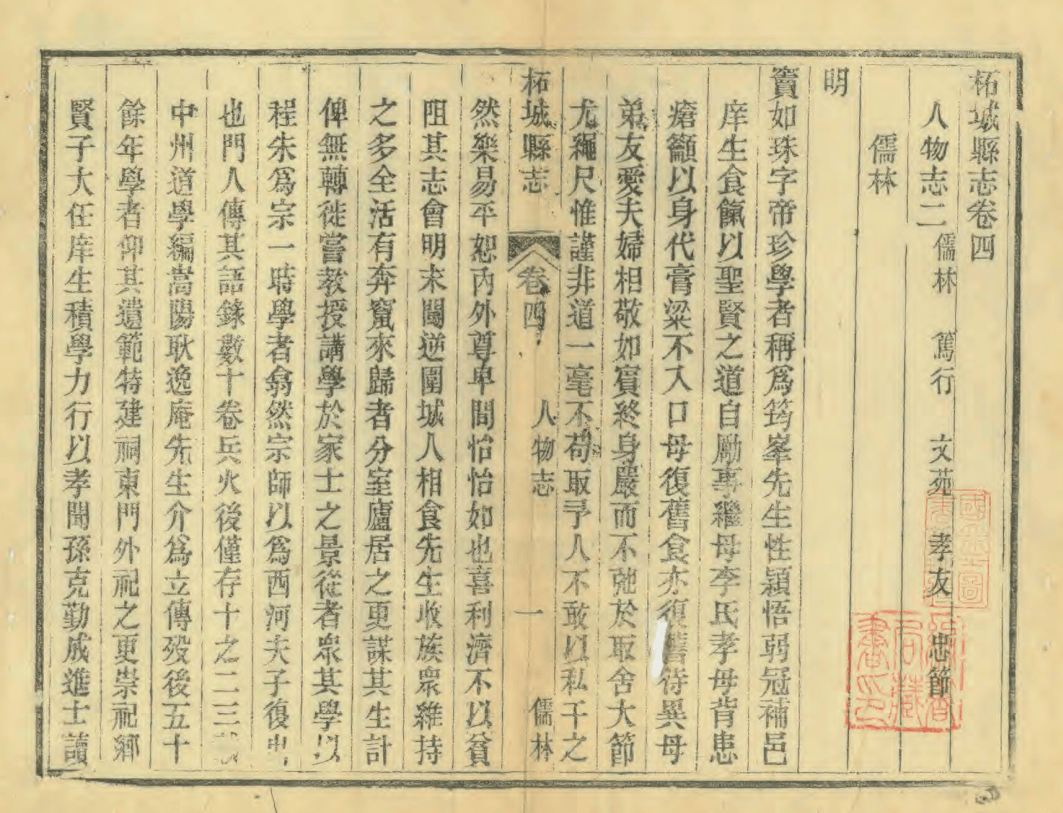

窦克勤(下文中简称窦),顺治十年(1653年)生,康熙四十七年(1708年)卒,字敏修,一字静庵,号艮斋,河南柘城人。康熙十一年秋举于乡,二十五年授泌阳县教谕。二十七年,窦于京师中举,授翰林院庶吉士。二十八年,窦因丁母忧回乡,期间创办了朱阳书院。服除,三十二年返京,翌年散馆,授翰林院检讨。三十三年末,因贫病请假还乡。三十八年末,北上还京。三十九年同考庚辰会试。因贫病交困,四十一年复请假归里。四十二年,康熙皇帝巡视晋、陕、豫等地,窦一路追寻。四十六年返回祖籍山西沁水窦庄祭祖,翌年卒,时年五十五岁。窦一生崇尚理学,留下了体例丰富的各种文字,尤以诗歌为巨。遗世著作主要有《理学正宗》、《朱阳书院志》、《孝经阐义》、《寻乐堂家规》、《同志谱》等。

士人丁忧最早出现在汉代,至清代这一制度已经比较完善。清代规定为官者因父母或祖父母死去须回乡守制,时间一般为二十七个月。康熙二十八年,窦将双亲迎养至京,三月后窦母竟因病去世。这件悲痛的事情开启了他回乡守制的序幕。

丧亲之痛

康熙二十八年末,窦母病重无药可治,举家笼罩在悲痛的氛围中。窦母去世前,窦的四子就先离开了人世。十一月十六日窦母去世了,这对窦来说无疑是天崩地裂的打击。当月末,窦的二子也患重病。这一阶段窦的亲人接连病重或死去,他感到心力交瘁、十分疲惫。

窦母去世后,窦将其母生平材料提供给友人立传。在这些素材中,窦认为他的母亲除了具有因“刲股疗姑”等事件表现出的纯孝以及善于持家的品行外,还具有长远的目光。康熙十一年秋窦乡试中举,众人来贺,窦母却说,“人为汝贺,吾为汝忧”,以人应立远大志向激励窦。在处理丧事的日子里,诸如此类窦母生前的言行经常闪现在他的脑海里。也许是忙于处理丧事,此时段日记内容较为简略,关于自己内心的苦楚也言之寥寥。但对于二弟振起、三弟克恭的苦楚他却看在眼里,痛在心中,他这样描述:“初五日,振起冒雪北行,是时犹未知京中遭丧也,至十五日,途遇南旋者,方闻凶信,号痛几绝。夜奔来迎,明日,遇于真定府南津沱河,哭声震地,行道者皆相顾出涕。他“不孝克恭惊闻讣音,魂魄飞驰,五内焚裂,尚何人世,呜呼痛哉……”

窦母去世后,窦开始遵照古制安排丧礼,封柩、购志石、造明器、作神主、相地穴、立后土碑、造椁、祀后土、饰神主、题神主、小祥行礼、开柩、开兆域、行迁柩礼、行虞祭礼。在近一年内丧礼的场景与仪式当中,我们可以想象到窦每每痛哭流涕的神伤。他必然也会魂魄飞驰,五内焚裂。似乎古制中对于丧礼的安排,更能够激发人内心深处的情感,对于表达以孝为基础的传统文化有特别的功能。朝廷的丁忧制度正是借用此种手段将孝与忠联系起来,达到对士人的有效统治与管理。

葬礼结束后,窦对母亲的怀念仍常常萦绕在心头,特别是在岁时节日里本该尽享欢愉的时刻。康熙三十年中秋,他留下了这样的诗句,“曾是中秋拜帝畿,三年堂上自悬衣。于今挽手悲儿在,痛昔开颜接母稀。四尺坟头和泪起,一天秋叶带声归。凄凄转盼惟初日,照入愁怀事已非。”阱四尺坟头和泪起”这样的诗句把读者迅速带到历史现场,仿佛他就在身旁痛哭流涕。“凄凄转盼惟初日,照入愁怀事已非。”又把愁与苦的情感表达得那么真切,个中滋味无限蔓延,细细品味,真使读者唏嘘不已。十一月朔窦写下了《哭母诗》,“东风栗烈儿犹在,那复搴裳问母寒。堪痛三年无一事,珑头陌上夕阳残。叩康熙三十一年二月除服前一天,他写下了《除服前一夕诗歌》,“吾身从道是亲枝,儿在母亡血泪垂,最是伤心不忍看,明朝脱去编衣时。宰豕杀羊却为何,明朝酹酒墓门多。慈亲若肯怜痴子,今夜梦中到曲阿。”如窦在诗中写到,“堪痛三年无一事”,制度中对于孝子三年守制的安排给个人提供长期哀思的机会,促成其生命中一段特殊的经历和情感历程。这种充斥着孝,夹杂着忠的日常生活观念对其今后的人生影响巨大。

参与地方事务

康熙二十七年窦在京科考成功,作了庶吉士。翌年正月十五日其父窦大任就被邀请参加乡里的饮宾大典,这是窦生活中的重要变化。传统社会中提倡父以子贵,窦作为长子,在众多子女中因科考成功给家族带来了荣光。想必他是得意于此的,否则为何每次其父应乡饮大典及接受的匾额他都不厌其烦的详加记录呢?当窦因丁母忧回到柘城后,他发现自己的生活越来越少有空闲沉浸在丧亲的苦楚中。由于身份变化而名声渐起,周围地区的各种事务他都情愿或不情愿地参与其中。

康熙二十八年初在朝时,窦便得知柘城修志之事。窦母去世后不久他又多次提到县志,“十二月八日徐健庵夫子为先太孺人作墓志铭,陈介石先生作传,俱载柘城县志据康熙三十八年柘城县志可知,该志成书于康熙三十年。窦是修志的主要参与者,康熙二十九年六月十六日,“邑侯史持抚军修通志檄文来,征先太孺人孝行实迹”叫同月二十九日“学校公举先王母姚太孺人贞节,先母李太孺人孝行,并创建朱阳书院、乞准刊人邑乘”。此外窦邀请耿介等人为其母所立传记也都刊入《柘城县志》。窦除了在康熙三十八年为县志作序之外,他还很关注县志的进展。康熙三十年在回复耿介的信中提到,“修志之功,想成大半。”

康熙柘城县志中有关于窦如珠的如下记录:“窦如珠,字帝珍,柘人也,学者称为筠峰先生。生颖悟,弱冠补邑庠生……”。叫窦如珠即窦之祖父,在其传记中,文字寥寥。从中可知窦如珠生活在明清之际的战乱年代,本无甚事迹可言。他的事迹能够载入邑乘,大抵因窦的积极运作。窦经过精心策划,促成康熙二十九年九月十六日阖邑绅士百姓公举窦如珠入乡贤从祀,呈状俱载乡贤录,二十五日窦如珠门人张伦为其立传,二十八日窦如珠门人王永振为其作述略;十月二十日督学取窦如珠事实册结;十一月朔阖学廪增附生员呈送窦如珠事实。康熙三十年五月他又请耿介为祖父立传;六月三日刊先王父筠峰公语录,四日阖邑绅衿乡民请建专祠祀窦如珠于乡;闰七月二日邑人请窦如珠入祠举祀。窦很巧妙地先奉其祖父入乡贤祠,后立传,最终建专祠祭祀。在这样打造声势的过程中,他完成了为祖父立传入志的进程。邑乘的圆满完成离不开诸如窦等绅士的鼎力支持,而县志中也充斥着绅士家族的贤人与贞节烈妇。修志的这一时段恰巧与窦丁忧在乡的时间重合,他抓住了这一绝妙机会进一步提升了家族威望。

康熙三十年窦仍然在为乡里的事务忙碌着。丁忧时期,窦作为在乡绅士,虽然没有直接的行政权力,但因其在朝廷具有身份,所以对地方事务的处理具有很大的影响力。十月朔,窦得知因灾荒,“上谕蠲免河南三十一年钱粮,停征漕粮。”他特地以乡里代表的身份上了《谢蠲免呈》。字数寥寥,溢美之词却溢于言表,表现出他将乡里之事任于己身的自负和担当。

康熙三十一年四月二日本该是窦在朱阳书院讲学的日子,却被一起突发事件打断了。当年因陕西岁荒,流民逃散到了襄阳。河南、湖北等地官员商定河南全省协济,从襄阳运米十万石至潼关,柘城需派民夫三千。窦立刻意识到这一舍近求远的决策有误,他立即写信给河南巡抚。窦认为河南灾情也很严重,强硬从河南征派民夫会引起“愚民”的猜忌。如果把柘城民夫派到襄阳,再转运米到西安,这本来就是很不经济的办法,还容易引发群体性事件。他建议,“委官就襄阳近地雇夫领运……谁弗乐从?”随后的日记中并没有明确提到他的建议是否起到积极的作用,但由于窦身份的转变,返乡之后就具备了与地方要员对话的资本。后来他多次与河南巡抚的书信来往中表明,他的言语具有影响力。

在乡守制的岁月里,窦的生活非常充实。他醉心于乡里的各种事务中,悠然地穿梭其间。这不禁让他回想起年轻时的情形,那时他虽也为了功名四处奔走,但因扮演着从属角色而显得默默无闻。当窦因丁母忧返乡后,对于乡里事务的参与度和影响力迅速提升。这几年中,他不仅受人之托四处题字并作了数量庞大的传、序、记、表、赞、墓志铭等,还代表乡民写下对皇帝感恩的《谢蠲免呈》。他不仅因创办书院、收授生徒而名声渐起,还能够直接与地方要员对话,并进一步影响政府决策。

创办朱阳书院

康熙十八年窦得知耿介在登封兴复嵩阳书院,此后他多次前往书院读书。青年时期窦在四处游历时就把视野的焦点聚集在各地的书院上,这一习惯一直保持终身。在书院学习的过程中,他通过与别人交流丰富了知识,促进了情谊,他一直有创办书院的设想。窦第一次提到创办书院的设想在康熙二十八年四月与耿介的信中,“相城东八里许,有隙地可作书院,遂谋众联会,为构书院计。勤因思,柘邑乃朱襄氏故都,暂拟朱丘书院,未审当否。”叫同年九月还是在他与耿介的书信中提到,“朱丘书院承先生指示,似可定名,昨陈介石先生谓,‘丘字乃圣人之讳,不如易朱阳书院’,不审先生以为何如?”但当时窦在翰林院有公务在身,创办书院的想法仅停留在纸面上。

窦母撒手人寰后,书院很快有了实质性进展。康熙二十八年十二月“陈介石先生作《朱阳书院记》,《柘城县志》、《朱阳书院志》并载。”康熙二十九年六月,“邑侯史……并议书院申请之举。”冋同月"……创建朱阳书院乞准刊入邑乘。”至此,朱阳书院正式创建,标志着窦创办书院的设想走向现实。借助窦的威望,书院的修建过程非常顺利,前来拜师的子弟不断增多。七月二日,窦第一次在朱阳书院讲学。对于一个创办伊始的书院来讲,官绅生童至者七十余人已经是很壮观的场面了。他第一次讲论的内容似乎不太多,只有寥寥记录。我们可以想象窦在讲论“弟子入则孝”章时候那得意的神情,他沉浸于自我人生的满足感中,俨然快要忘记了丧亲之痛。在空闲的时间里,他内心恐怕也在纠结。从父亲窦大任就开始形成想法的书院,竟在这样一个特殊的时段促成了。当自己一心求学上进时缺乏威望与财力,当自己入仕后有了威望、财力,又由于远离乡里而失去了闲暇。威望、闲暇、财力三者兼备,并在乡里促成此事的时间竟然交汇于此,这分明是个悖论。望着李太孺人的灵位,他百感交集。

在朝期间,窦创办书院的想法就得到了河南巡抚的支持。返乡后窦作为在乡绅士与邑侯史鉴过往甚密,窦倡议并主持创办朱阳书院,史鉴自然不会袖手旁观。康熙二十九年八月,“邑侯史来,以修朱阳书院圣殿,捐俸百金。”府级官员也对这一文化盛事表示支持,康熙三十年九月二日“太守薛讳晋,捐修书院居仁、由义二斋。”在窦氏家族的主持下,书院很快初具规模。康熙二十九年九月“书院修圣殿,大人同邑侯史破土。”同月“书院修存诚斋成,大人修主敬斋始工。”十月四日书院门楼建成,五日窦父大任题朱阳书院额。朱阳书院经过这一阶段的创建,后经过窦氏家族的多年经营,成为中州继嵩阳书院、百泉书院之外的又一文化盛地。

康熙二十九年,窦第一次在朱阳书院讲学后不久便开始正式收徒。这种举动在他看来是传正学、倡正道的千秋大业。窦不但在本地收徒,旅居外地时也有许多学生拜师。早期窦的弟子以柘城本地及周边地区居多,随着他活动范围的变化,学生中也不乏外省人士,尤其是他南游时在江南地区拜师者颇多。传统社会科考中举的同年之间,考生与主考老师之间的联系紧密。在苏州、无锡、常州等地,因张埙介绍,其子张在镐,亲属程彦,学生江之训、周锡爵、郑祖期等人均拜窦为师。随后窦也令其子侄容端、容恂、容肃等拜张为师。这种拜师的目的性很强,他们通过交叉的师生联系,形成一种联结的网络,并从中获益。窦在短时间内接受如此多的学生,尤其是外地学生,他们向老师学习的机会极少,多数学生看重的无非是窦在翰林院的身份,因为他将来极有可能参与主考科考,这正是众多学子孜孜求功名的最佳途径。

交游与诗文创作

康熙二十九年年末葬母后,康熙三十年四月窦有了空闲去拜访他的忘年友耿介。自耿在登封兴复嵩阳书院后,他已经数次前往,从前他去嵩阳书院以学习为主。随着他身份的变化,此次他不但为耿的大作《中州道学编》、《孝经易知》写下序言,还与之同在川上石溪四亭题字,这是一个文人无论文采还是墨迹都能够展示并流芳千古的绝佳机会。窦此次终于实现了十二年前登嵩岳的约定,与耿介、李来章等同游。在这样纵情山水的欢愉时刻,与志同道合的友人朝夕相对,窦创作了许多上乘诗作。“十年方许片时游,才上元龟望未休。雨气经天迷岳色,风声撼地入河流……”啊这样的特殊时刻实现了十二年前的约定,也不免透露出些许伤感,“山留赠我知寻句,我爱买山欲破愁。敢道轻携烟景去,原来相待是千秋。”

康熙三十一年二月窦遵例递起复呈,六月派人进京投咨文。也许是清楚自己即将返京,受到好友邀请,六月底他出发南游。七月十六日在江上与宋牧仲先生会面。宋先生年初曾向他投昏启。窦对于宋非常看重,仅赠诗一首就有数百韵。八月二十七日窦乘船至金华府,二十九日在吕东莱先生祠堂设法兴复丽泽书院。九月十日窦抵达杭州府,多次访问沈复斋。沈是他戊辰科会试同年,又是汤斌的学生,在京时两人就志趣相投,很谈得来。在杭州的这段时间窦与沈来往甚密,窦还为沈的《明儒言行录》作序。

窦克勤此次南行畅游江南各处风景名胜,正值春风得意时,心情非常畅快。他甚至不顾对佛道一贯的偏见,为凤鸣寺僧人作诗,“习静空山里,禅家衣钵真。曾闻诗作债,竟似道空尘。只为从儒教,不甘弃法身。世无许平仲,谁复问僧人。”十一月初窦抵达姑苏城,未曾与张埙会面,窦已写下赠诗,“夙分嘉荫拜甘堂,大力浑全天德刚……”。张埙作登封知县时,窦适于嵩阳书院读书,所以与之结识较早。旅居苏州时窦与张形影不离。十一月九日应当是窦记忆深刻的一天,这一天不但有张埙、耿子京,还有张在镐、希登甲、陈廷辅、袁绍汤、江承诚、江之训、倪雍度等刚拜师的人同游虎丘,并在五人墓前凭吊。这一天蔡稚圭、周凤来由其父带领慕名前来拜师,地点在蔡忠襄祠。拜师弟子是蔡忠襄公的后代,窦认为拜师地点甚好,预示着先祖护佑子孙,能有好的出路和前途。“予观聚此地者,皆忠孝节烈之裔,不觉乐志洋洋。以继祖武砺己德为勖,讲论既久……。”叨窦对于同游的人士非常欣赏,而游览的地点也正符合他的志趣,同时还可以在这样的氛围下阐明正道,能不痛快?他潇洒挥毫写下了《过五人墓诗》,“市井小人行,五人真无赖。曷为名至今,挺身救忠介。”

余论

丁忧时期的日常生活与窦年轻进取时及老病退养时有很大差异。丁忧制度除了加强对士人的控制之外,给个人的日常生活也带来了很大影响。传统士人重视地域联系,丁忧时期成为这样一个节点。它把由乡里进京科考,取得功名后从京返乡暂居联系在一起。丁忧制度将地域、财力、威望三者有机的结合在一起,又给士人提供了近三年的闲散时光。返乡之后的日常生活中窦的所作所为不仅仅止于发乎纯孝的哀思,无论他创办书院收授生徒还是四处交游时都在有意无意的以科考与文化事业为交集,经营一种潜在的关系网络。这样的网络正是朝廷所不希望看到的,而朝廷更不希望看到丁忧士人对地方政务指手画脚的横加干涉,因此对丁忧士人逐渐采取了诸多限制措施。清代中后期规定“丁忧官员在籍守制期间,不得邀结朋党、干涉地方。……禁止丁忧官员在原籍主讲书院。”丁忧制度的不断变化,促使士人的日常生活出现相应变化。如果窦在稍晚时期丁忧,恐怕就没有机会主讲书院,更何谈创办书院。由此看来,日常生活的内容不仅受制度的影响而变化,其本身也对制度的调整影响深远。

来源:《青海民族研究》2015年02期