好多年没走过夜路了。

当我写下这个标题,忽然很想去走夜路,想立刻就出门,下楼投身于窗外的夜海,走在星星灯火勾勒出来的乡道上,或走在通往山里的小路上。

但是我不敢,害怕什么?我不知道。不是怕黑,也不是怕鬼,我怕那些经过我的车,怕路上有蛇,怕这种行为太可疑。

如今别说走夜路,就是白天在路上,一个人长长地走,似乎都很不正常。

撰文 | 三书

在月亮下走夜路

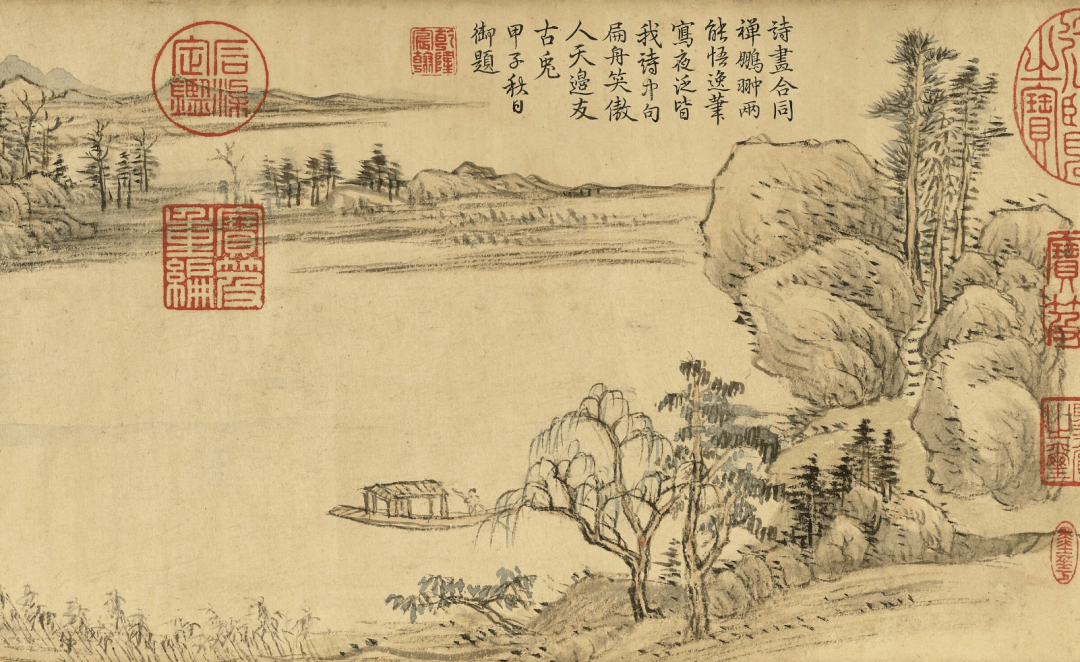

清 石涛《月夜泛舟图》

《夜还东溪》

(唐)王绩

石苔应可践,丛枝幸易攀。

青溪归路直,乘月夜歌还。

在月亮下走夜路,本身就是很有诗意的事,如果忘了时间,不急于到达目的地,这件事就是一首诗了。

上次走夜路是在漓江徒步,上午十点开始走,我是没有计划的人,有计划也往往不受约束,走到喜欢的地方,流连很久,乃至不想走了。我可以坐在石滩上看流水,看对岸的山光云影,可以看一整天,但是夕阳西下,心里开始害怕,于是立即起身赶路。

山里天黑得突然,刻不容缓就黑了。天黑之后,江水变得恐怖,峰峦黑影像巨大的鬼怪,走路须全神贯注,手电筒小小的光束,就是我能够依靠的全部。村里连狗吠也听不见了,没狗更好,所过村落,人家都已关门早睡,悄悄冥冥,使我只觉在这荒凉星球上,人类的存在简直不可思议。

我们对黑夜越来越无知。黑夜不是我们认为的光明的反面,只有可见事物的奴仆才会视黑夜为无有,凡走过夜路的人都知道,黑夜不是黑暗,黑夜是更丰饶、更清醒的时间,黑夜叫我们学会不用眼睛去看。白昼将我们送往人间,黑夜把我们带回自身,把我们还给宇宙。

走在夜路,天上有月亮,有脉脉的星,地上有山水,有无穷无尽的事物,我不知道它们都是什么,我不知道我是什么,一切恍若梦境,但我没有做梦,或者说是在醒着做梦。

唐代诗人中,如果我能时间旅行,漫游到那些时空,我会带着好酒去寻李白,听他醉里吟诗一定很享受;我还会去看望杜甫,欣赏并感激他的汉语,但我们不会成为朋友;王维人如莲花,宜远观不宜近玩,有他的冷清,盛唐才像个盛唐;王昌龄、李颀、韦应物,以及大历十才子等人,我全都想结识,但最让我感觉亲近的是初唐的王绩,唯有他更像我理想中的自己。

我可以想象我就是王处士,名不见经传,某夜去看王绩。这一天他锄完北场的豆子地,傍晚刚从东皋刈黍回来,见我不速而至,他非常高兴。晚饭后,我们闲坐在场院,恰值天秋月满,夜萤飘着橙黄的光,绕着我们身边,高高低低地飞(《秋夜喜遇王处士》)。我们说了很多话,或什么也没说,说话不重要,那样的时光本身就是诗,王绩的诗既是它的载体,又是它的实质。

王绩诗如其人,简朴真率,旷怀高致,身在隋唐之际,却丝毫不染齐梁绮靡习气,这在当时非常难能可贵,他的诗实则属于未来,因他远远超越了时代。

这首《夜还东溪》,有孟浩然《夜归鹿门山歌》的味道,都是夜里回自己隐居的地方,都有一条河,都有月亮。浩然在诗中自我意识明显,骄傲于自己是个隐士,又不免有些寂寞。王绩却洒然,脱略名相,单纯素直,孩子般地欣喜。

“石苔应可践,丛枝幸易攀。”有些日子没有回来,他边走边想,溪边的石头应该生了苔藓,脚踩上去厚实绵软,渡水时可以攀住丛生的枝条,这些朴素普通的事物,亲切可爱,洋溢着诗人天真的喜悦。

“青溪归路直,乘月夜歌还。”青溪,或是溪的名字,或字面意思的绿色溪流,绿色引领我们的回家。溪边的小路,也许是弯弯的,但是直着通往他的居处。步月而归,一路放歌,今夕何夕,人生几何。

王绩的真率疏旷,颇像陶渊明,他也嗜酒,能饮五斗,自作《五斗先生传》,且撰有《酒经》,隐居时以琴酒歌诗自娱,但他是真的音乐家,擅长弹琴,还改编琴曲《山水操》,流传于世。隐居就是回到简单的事物中,他并不想拿隐居做什么,所以他的诗本色,使人不觉得他在写诗。

夜行溪上所见

清 张鹏翀《秋湖夜泛图卷》

《耒阳溪夜行》

(唐)张九龄

乘夕棹归舟,缘源路转幽。

月明看岭树,风静听溪流。

岚气船间入,霜华衣上浮。

猿声虽此夜,不是别家愁。

我可以告诉你,耒阳溪是湘江的一条支流,在湖南省东南部,这首诗作于公元726年,即唐开元十四年,张九龄当时正在奉朝廷之命祭南岳途中。我可以告诉你这些,你自己也能轻易查到所谓“背景知识”,然而这些不仅于读诗无益,而且还会对构成对你的限制。你可以去知道,但读的时候最好忘掉。

对于我们读诗,耒阳溪在哪里,甚至诗人是谁,根本不重要。我们不需要知道事实,不需要任何知识,我们只需要想象力。只有沉湎于想象,我们才能充沛地感受事物的诗意,也才能真正体验到诗。

这首诗是邀请,邀请你体验一趟夜行旅程:

黄昏时分,你划着小船,踏上归途,溪流逶迤,载你渐入幽境。月亮出来了,衬着黑魆魆的山岭,更静、更明,月光下的树,如烟似雾。没有风,夜静中水声更响,此时你不觉停棹,信船漂流,感受月光、岭树、水声和风静,感受这一切簇拥着你,感受你消融于这一切之中。

你仿佛不存在了,只剩纯然的觉知,夜气岚烟沁入船间,霜华在衣上浮泛。“岚气船间入,霜华衣上浮。”岚气、霜华,皆无形之物,只有虚静到几近无我,才能分明感知而写出这两句诗。

猿啼自岸上林间传来,你如梦初醒,不知时间过去了多久,你也不想知道。你仍徜徉于月光水声的妙境,“猿声虽此夜,不是别家愁。”此夜虽在旅途,猿声唤起的,却不是离愁,一种莫可名状的惆怅,不是悲喜,不为得失,令你低回而又飞扬。

一人一舟一江水

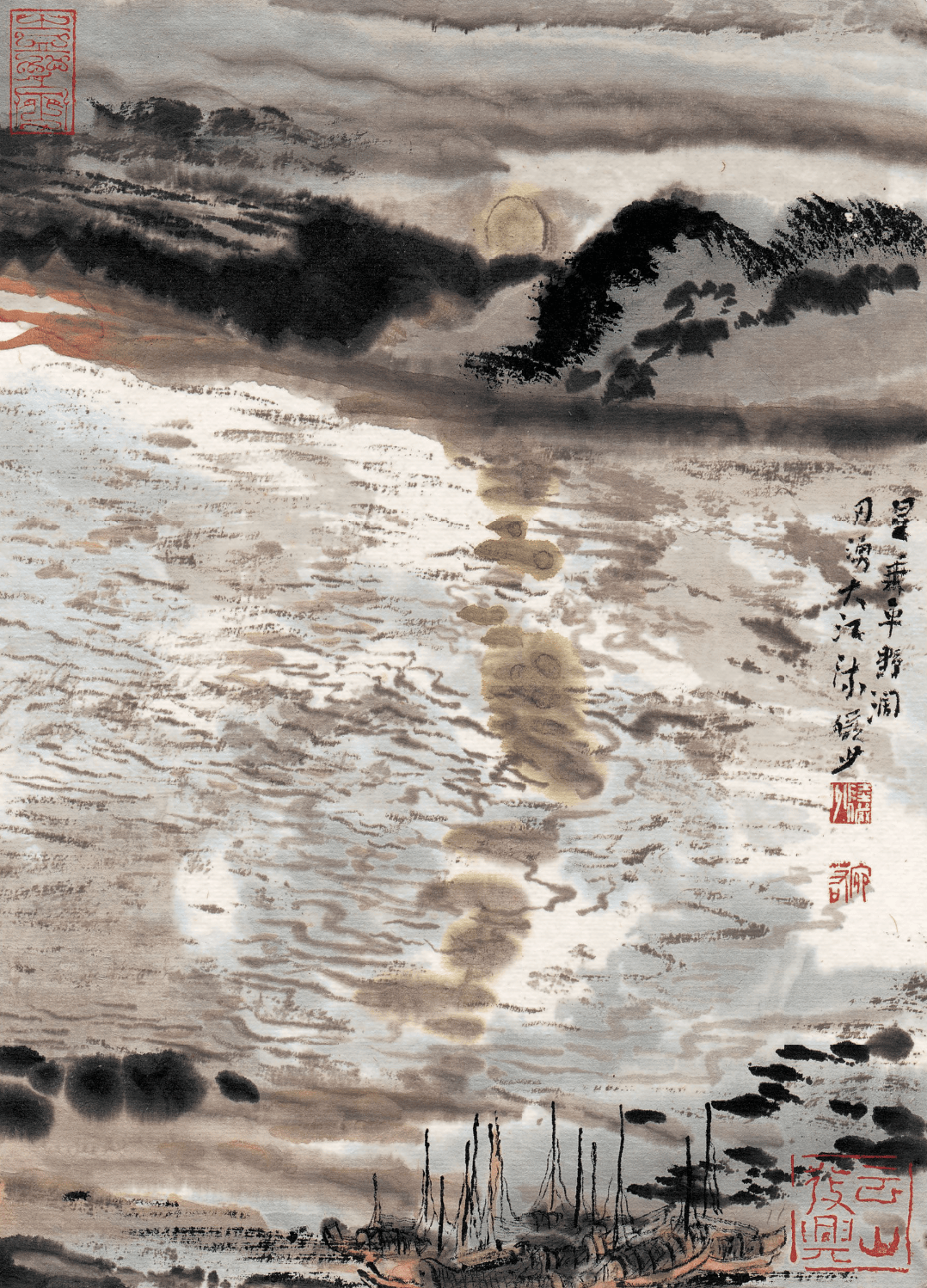

陆俨少《星夜月涌》

《旅夜书怀》

(唐)杜甫

细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

这是夜晚,地球上一个寻常的夜晚,江水上飘着一只小船,船上有一个人,他不是诗人,也不是杜甫,在船上的,只是一个疲惫的人。

他后来为我们所知,成了“杜甫”。他乘船漂浮在江上,离死亡还有五年,那个寻常的夜晚,他余生中的每一天。陪伴他的还有家人,穷苦的一家人,与其说是陪伴,不如说是加倍放大的恐惧。

诗人看见他身在这个夜晚,“细草微风岸,危樯独夜舟。”他看见岸边的细草,看见微风,他倚向这些微细的事物。他看见他的船,高瘦的桅杆,他的船如此孤单。

夜如此之美,美得恐怖,美得接近某种超度。“星垂平野阔,月涌大江流。”星星勾勒出天穹,平野宽阔,他几乎忘了是在江上,直到看见月光在船舷边涌动,才想起江水在流。这是夜行水上的深刻体验,孟浩然《宿建德江》亦类似,“野旷天低树,江清月近人。”小舟浮在水上,四天低垂,平野空旷,世界渺茫不知所踪,唯江水和月亮与人最近。

杜甫想起自己,似乎他已直觉到此生休矣,“名岂文章著,官应老病休。”这是正话反说,他其实对自己的诗很自信,对功名仍抱有幻想,他只是不甘心。愈觉得人生将尽,愈不甘心,不甘心一生总是意外,像一场等待中的彩排,真正想做的事、想要的人生,总在不可期的未来。可期的未来,最终每个人都一样,那就是死亡。

“飘飘何所似,天地一沙鸥。”人在身体的层次上,和动物没有区别,但因人更有自我意识,更执着于自我,身体对于人便更多束缚。诗人观照到他作为一个人,漂泊在天地间,在茫茫黑夜,如一沙鸥,这种处境或状态,可以是孤独,也可以是自由。

人在旅途,尤其在夜行途中,如果不去无意识地营造虚假氛围,不去刻意构建某种虚假身份,人就会更清晰地观照到自己,更清晰地觉知时空和宇宙,从而对生活产生新的认知,不至于整个被琐事和常规吞没。

每次去外地,我喜欢清晓离开,夜间回来。回来时,坐车只到村口,然后小规模地走一段夜路。路边村民种的蔬菜、玉米、黄皮树、桂圆树,在夜色岚气中温婉亲切,荔枝林掠过瑟瑟清风,路面安静而清醒,路灯光照着一个我。到了小区门口,值夜班的保安微笑招呼:“你回来了!”是的,我回来了。楼下椰子树高耸的站立,鸡蛋花淡淡的清香,夜鸟一两声啼叫,都在问候我。

上楼,四邻悄悄,没有人知道我回来了。开门,开灯,家里仍是离去时的样子,放下背包,我总会怔住,这场景太像梦——我真的离去过吗,抑或只是梦见了这一切?

直觉式的生命感知

还古诗本真面目

“周末读诗”第二辑

《春山多胜事》

《春山多胜事:四时读诗》

作者:三书

版本:天喜文化·天地出版社 2023年4月

本文为独家原创内容。作者:三书;编辑:张进;校对:柳宝庆。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。文末含《新京报·书评周刊》2023合订本广告。