狐大医 | 青少年精神障碍总患病率达17.5%!重塑亲子关系、消除病耻感是关键

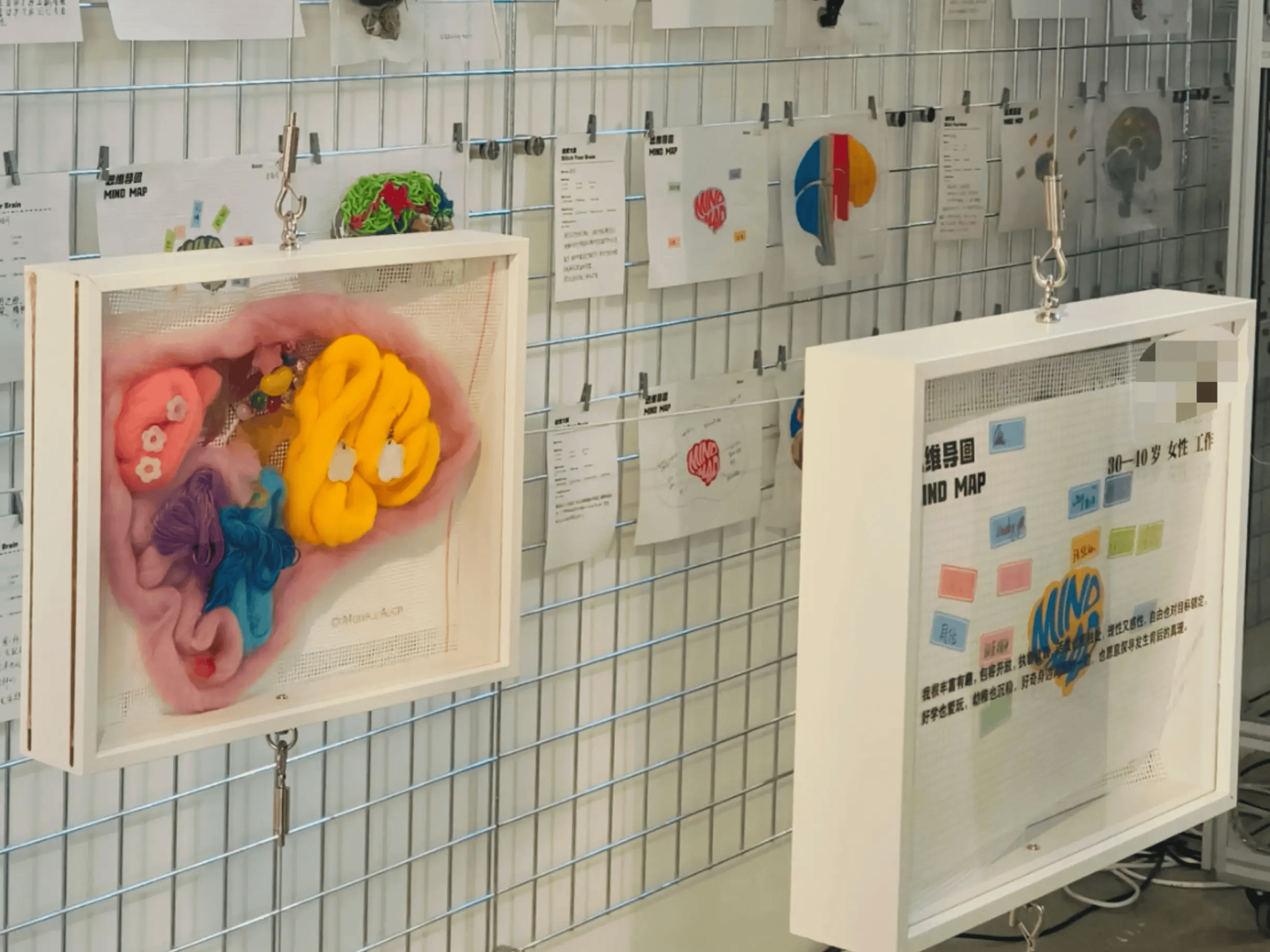

(图说 / “脑抱·拥抱神经多样性”艺术作品展)

(图说 / “脑抱·拥抱神经多样性”艺术作品展)

出品 | 搜狐健康

作者 | 吴施楠

编辑 | 袁月

儿童青少年已成为抑郁症等精神障碍高发人群之一。《中国儿童青少年精神障碍流调报告》显示,在6—16岁在校学生中,中国儿童青少年的精神障碍总患病率为17.5%。生活中,大家往往只看到他们厌学、网络成瘾、焦虑、逃学、自我伤害、厌食,却很少深究原因,家长也不愿跟精神疾病联系到一起。

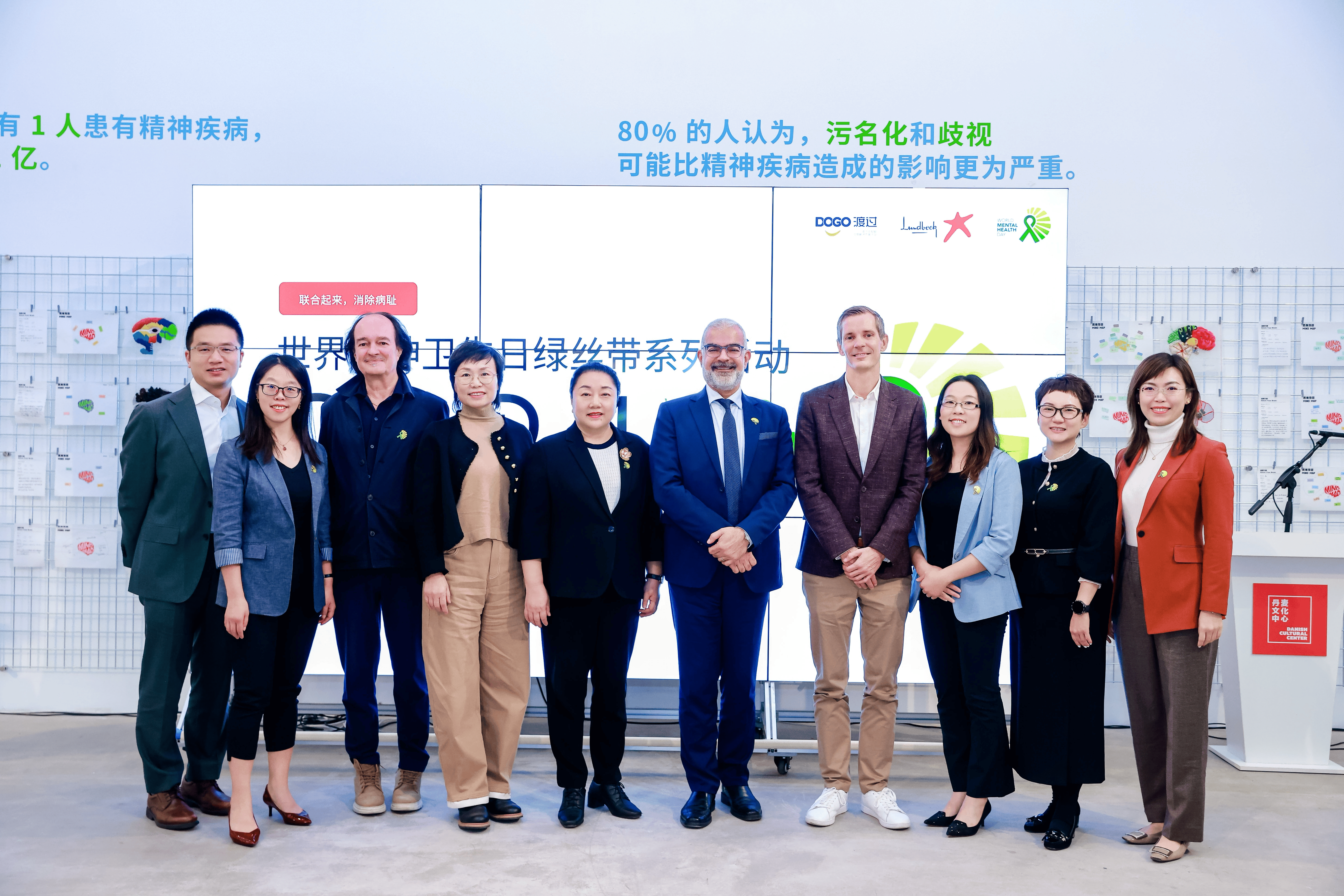

10月10日,在“联合起来,消除病耻”2024世界精神卫生日绿丝带系列活动“脑抱·拥抱神经多样性”艺术作品展上,重庆医科大学附属第一医院精神医学中心主任、重庆医科大学精神医学系名誉系主任况利教授强调,青少年抑郁防治首先要破除病耻感,正确认知需多层面多视角的共同支持。

在社会层面,要以包容开放的态度去看待青少年抑郁症,放下偏见、歧视和指责,让深陷其中的青少年和家人获得温暖;在家庭方面,父母要对孩子的心理问题引起重视,改变不良的教育方式,尽量营造温馨和谐的家庭氛围;在学校层面,国家也已出台了政策,加强学校在青少年抑郁症方面的预防和干预。

今年5月发布的《2024儿童青少年抑郁治疗与康复痛点调研报告》(以下简称,《报告》)显示,被诊断为情绪障碍的儿童青少年,首次确诊的平均年龄为13.41岁,其中男孩占51%。然而,青少年心理健康问题还未引起家长的足够重视。《报告》显示,超过四成(41.8%)的家长在孩子主动求助3次以上才带其就医,62.8%的家长认为孩子存在中等程度及其以上的就诊延误。

“抑郁症的早期发现和识别很重要。青少年处在成长发育的过程中,可塑性强,越早发现治疗越好,对他们的成长和人生的影响越小。”况利教授指出,家长应积极学习和掌握抑郁症相关知识,密切关注孩子的情感和行为变化,尤其是当孩子多次表达心理困扰时,应及时寻求专业帮助,避免延误诊疗,错过了最佳干预窗口期。

抑郁症患儿家长同样面临心理问题的挑战。《报告》显示,有20.2%的家长有高抑郁风险,是全国普通人群的4倍,有近半数家长(49.20%)感受到重度照顾负担,这不仅影响了他们自身的心理健康,也对家庭整体氛围产生了负面影响。

“心理健康问题不分年龄,患儿家长也要调整心态,积极面对,科学照护,守护好自己和家人的心理健康。”况利教授提醒。

(图说 / 2024世界精神卫生日绿丝带系列活动现场)

(图说 / 2024世界精神卫生日绿丝带系列活动现场)

据了解,此次艺术作品展由“渡过”抑郁患者社区主办、灵北中国公益支持、丹麦文化中心策展。现场共有包括青少年抑郁症患者及其家属在内的创作者们通过头脑风暴、缝织大脑等创意形式探索自我的140幅大脑自画像艺术作品进行展出。