韦廉 杨周:史诗巨片《大决战·平津战役》为何难以复制?

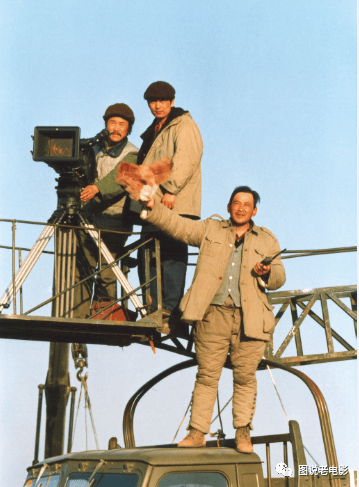

韦廉导演在《大决战 平津战役》现场指挥拍摄。

作为影片的导演,我思考最多的还是关于影片的格局问题。《大决战 平津战役》采用的是宽正面推进的结构,多线条交叉的叙述方式,以及平实朴素的叙述风格。宽正面推进需要选择重点突破,《大决战 平津战役》里文戏武戏并重,而文戏武戏的关系及其虚实繁简和处理得当与否,对于影片的结构、节奏和观赏性等有很大影响。

三次谈判是文戏的重要组成部分,影片对第一、第二次谈判做了虚处理,只对第三次谈判做了细腻的正面表现。武戏有的用几个镜头一笔带过,有的做虚化处理。华北第二兵团十二旅的夜间阻击战,我们只用了一个空镜头,在画面纵深的山谷间设置了1500个炸点来模拟这场战斗。我们把武戏的重点放在了新保安战役和天津战役上,而天津战役又是重点中的重点;第三次谈判从毛泽东起草《关于时局的声明》一文开始—蒋介石收听广播—傅作义送谈判代表邓宝珊和周北峰等出发—邓宝珊和周北峰在赶路—邓宝珊和周北峰等到达谈判地点—聂荣臻通知邓宝珊和周北峰这次谈判不包括天津……与此同时,我们较详细地表现了天津战役的进行—进城部队在进攻出发地待命—炮火准备、步兵冲锋—强渡冰河—突进城区—城内夜战,直到金汤桥会师、俘获陈长捷……两场戏交叉剪辑浑然一体,形成文武相间、边谈边打的重点段落和高潮戏。

我们努力发挥大制作的优势,着力表现波涛汹涌的历史大潮中众多的大人物,展现历史上宏伟壮丽的社会景观、自然景观和战争奇观,做一般影视剧制作难以做到的事情。

由于平津战役是在冬季进行的,影片中的主要外景必须在冬季拍摄,又因为要首先保证《大决战 辽沈战役》和《大决战 淮海战役》出片,所以《大决战 平津战役》在三部影片中摄制周期最长。从1988年1月成立摄制组到1992年3月出片,一共花了四年零三个月的时间,实拍2386个镜头,完成片上下集共3小时30分钟,计1243个镜头。影片中有近200个外景场点,分布在北京、天津、南京、上海和河北省的张家口、怀来、平山、秦皇岛以及浙江省、辽宁省等地。在表现人民解放军已经由战略防御转为战略进攻,并具备了“大兵团、正规化、攻坚战”的规模和能力时,还动用了北京、南京、空军、陆军航空兵、部队院校、武警等兵力37万余人次,参加拍摄部团以上单位105个。

《大决战 平津战役》的创作生产实际上已成为一项诸多兵种协同作战的庞大、复杂的系统工程,有些场面拍摄难度之大是中国电影史上罕见的。比如拍摄天津金汤桥和解放桥会师这场戏,是从一个人挥旗的画面拉出来,紧接着就要大会师的那个场面,这是我们想象的,真实的会师没有那么热闹,那么壮观。但是它是戏且是好看的戏,是景观且是重要的景观,拍摄难度很大,飞行也有难度,一个是低空,一个是两边有楼房,飞行员要围着转,而我们所用的又是很原始的器材——二十世纪三十年代的法国陀螺仪。另外要拍好这个场面,我们要等,一直等到了当年的1月10日,这时的河面上已结了冰,我们要让河上站的全都是人,因为站满了人画面拍起来才好看,也更壮观。这就是拍大场面,难度很大,要下决心!我非常清楚地记得拍摄那天,从7:30到17:30全市共断绝了21条街道交通,停驶了13条公共电车和汽车路线,拆除了解放桥上1200个节日灯和9000米电线,动用了10000名部队指战员参加演出,2000名警察维持现场秩序。如果没有中央到地方各级领导的直接关怀和人民群众的热情支持,要完成《大决战 平津战役》是不可想象的。

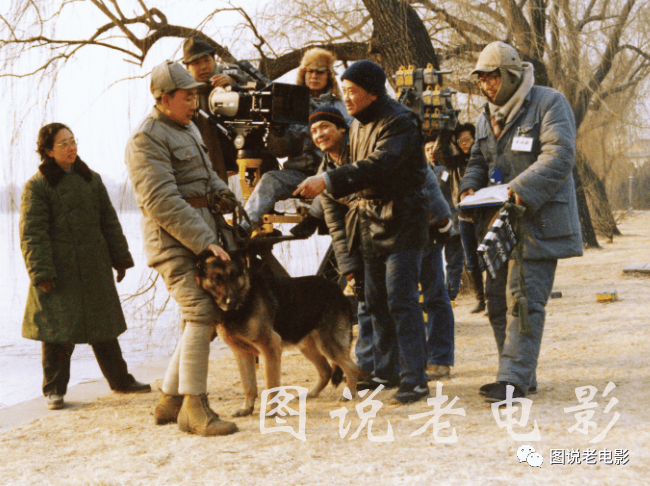

韦廉导演在《大决战 平津战役》拍摄现场。

《大决战 平津战役》的重点是要表现人。影片中有名有姓的历史人物共有120余人,刻画好人物是影片成功的最重要因素,观众需要的是“这一个”。比如,毛泽东在制定抑留傅作义于华北并就地解决的战略部署时辗转难眠的一段戏:

99号镜头 半身摇小全景

早晨。居室内。毛泽东身着睡衣坐在床上对着铺在膝盖上的地图 凝神思索。

周恩来进屋,走去拉窗帘。

毛泽东自语地:“你觉得……”

100号镜头 中近景

周恩来(背)拉开窗帘。

毛泽东画外音:“……这就可以了吗?”

周恩来不解地转过身来望着:“嗯?”

101号镜头 近景

毛泽东抬起头来:“噢,我是说停止攻击太原、归绥、保定,是不

是就能把傅作义留下来呢?”

又如,我们在研究史料的过程中,发现北平和平解放的方式既不是“傅作义起义”,也不是“投降”,而是毛泽东和傅作义共同创造的“阵前缴械”。我们在戏中由毛泽东边看电报边吃羊肉一场戏,向观众传达了这个理念。

575号镜头 特写拉半身

办公室里。桌上一盘炒土豆丝。

毛泽东边吃饭边看着材料。

576号镜头 中景

炊事员又送上一盘菜。周恩来进门。

毛泽东眼睛不离材料,筷子伸向菜盘。

577号镜头 特写

筷子在盘子里夹着,却什么也没夹起来。

578号镜头 近景

周恩来看着。

579号镜头

毛泽东感觉到了什么,抬起头来笑了:“恩来!”

580号镜头 中景

周恩来:“你吃,你吃。”

毛泽东:“你觉得这个味道怎么样?”

周恩来凑上前指指菜:“这葱爆羊肉是不是有点膻味儿?”

581号镜头 中近景

毛泽东知道搞岔了,笑了笑:“我是说傅作义发明了‘战场移交’

这个词你觉得味道如何?坐。”

在这两段戏中,我们抓住了毛泽东在决策的关键时刻思考问题的“入境”状态,让观众去感觉毛泽东的心灵律动。拍《大决战》时也要研究毛泽东,他是跳跃型思维,经常是逆向思考问题,很有意思。调出傅作义的王牌部队35军,并在张家口一带加以歼灭,是抑留傅作义于华北的一个重要部署。可是在实施过程中,东野先遣兵团和华北第二、第三兵团出现了偏差,眼看35军就要跑回北平,毛泽东发火了,影片浓墨重彩地表现了毛泽东在这紧要关头的感情起伏和性格变化。在堵截国民党35军的过程中,毛泽东是曾经严厉批评过东野先遣兵团和华北第二、第三兵团的,有电报为证。可是毛泽东在雪地里站了两个小时,周恩来拒穿大衣劝毛泽东回屋等戏却是虚构的,但有许多亲身参加过平津战役的老同志都认为这场戏很真实可信。

《大决战 平津战役》拍摄现场,韦廉导演给演员说戏。

对于一部电影中的角色,编剧、导演、演员在创作过程中绝对不能先定位其是好人还是坏人,是普通人还是英雄。无论什么角色,首先他们都是人,判断一个人是好人还是坏人是以一个人的社会活动的结果为准则的,艺术作品对角色事先定调好人坏人,必然会导致角色脸谱化、思想概念化和作品模式化。傅作义是平津战役中的一个重要人物,也曾是一位抗日名将,他在抗战期间曾向延安要了一百名共产党干部到自己的军队中担任指导员。他既想保存实力,保住自己的地位,又担心打烂北平坏了自己的名声。所以,平津战役的最终结局——那个既不是阵前缴械投降,又不是反戈一击起义的“北平方式”正是毛泽东和傅作义共同创造的特殊方式。影片中,我们始终把傅作义置身于与共产党、与蒋介石、与他自己部队内部,甚至与他自己的女儿的种种矛盾的焦点上。由于傅作义在华北的特殊地位,以及淮海战场形势的急剧发展变化使蒋介石不得脱身,在平津战役中实际上就是傅作义和毛泽东直接对垒了。刻画好傅作义这个形象是《大决战 平津战役》创作的重要课题之一,当傅作义决定在《关于和平解决北平问题协议实施办法》上签字的那一刻,我们有意抻长了镜头的时间,并细腻地表现了他通过电话作出决定的全过程,以此充分展示出傅作义面对重大决定时细腻的、复杂的、矛盾的内心活动,刻画出这个人物的性格特点,使这个人物在中国革命历史关头起到的特殊作用得到真实可信的展现。

影片中,我们还拍摄了傅作义四次照镜子的戏:第一次是傅作义刚从南京应付完蒋介石回到北平,又接着考虑如何对付共产党,让女儿傅冬菊给毛泽东发电报之前;第二次是听到新华社广播把傅作义列为第四十三名头等战犯的消息后,傅作义砸碎了镜子,注视着镜子中自己那张变形的脸;第三次是看完第二次谈判纪要,准备交出兵权到南京去请罪;第四次是北平和平解放后至去西柏坡之前,傅作义看着自己摘掉了帽徽和胸标的军装,问一旁的邓宝珊:“你看我像不像个俘虏?”由于篇幅关系,完成片中只留下了两次照镜子的戏。傅作义是否这样照过镜子,史料中并无记载,但是熟悉傅作义的人都一致认为,傅作义喜怒不形于色,为人内向,城府很深,从他的性格、爱好、文化层次和修养来看,傅作义用照镜子这个动作来从矛盾和痛苦中寻求自我解脱是合情合理的。艺术允许虚构而且必须虚构,没有想象和创造的作品不是艺术品,虚构的根据是什么?根据生活,根据他本人一贯的性格。

在傅作义的造型上,我们要求随着其思想脉络、思想情绪的发展变化而发展变化。在傅作义烧日记的一场戏中我们对他的设计是:斑白的头发和胡子,偏青色的脸色,浅色的毛衣外面套一件深色的棉背心,形体有些佝偻,与影片开场时的傅作义形成了鲜明对比。头发、胡子、肤色和服装以及形体等在此已不仅仅是银幕形象的外在形式了,而是被当作可以“说话”的影片内容本身了。

傅冬菊这个人物既是傅作义的女儿,又是中共地下党员。我们从对崔月犁、段清文等人的访谈中知道,傅冬菊对平津战役的胜利做出特殊贡献,是她把傅作义的动向及时地报告给地下党组织。头天傅作义情绪上的细小变化,第二天西柏坡就能知道。拍摄《大决战 平津战役》时,傅冬菊尚健在,她对过去一些表现她的电影、话剧和小说等是不满的。那种不顾当时的历史条件、特殊环境和特定的人物关系,一味地编造戏剧冲突,过分地夸大或歪曲傅冬菊的作用的做法,都是对历史和艺术的不负责任。历史的把握和艺术的表现都存有各自的自由和局限,影片努力把这二者在傅冬菊这个人物身上有机地统一起来。我想强调两人的父女关系,拍摄时我叮嘱饰演傅冬菊的演员陈红梅:“你不要演一个地下党,就演一个女儿。她对父亲的影响是传达给他一些信息,让父亲自己做出决定。”而在父亲最终要签字时,傅冬菊在父亲终于做出正确选择后感到欣慰,也对一代名将最后的归宿感到唏嘘。她含着热泪对父亲说,以后你回老家我陪着你。这种富于人情味的父女关系的处理受到多位专家的一致好评。

韦廉导演在组织拍摄。

对于历史事件和历史人物要实事求是,要用历史唯物主义和辩证唯物主义做全方位的审视,在创作中绝不能测风向、看行情,不要“为尊者讳”。

林彪是三大战役中的重要人物,我们必须正视他。他是平津战场上的首席指挥官,也是《大决战 平津战役》中的一个热点人物。我们是这样处理林彪的出场的——东野进关后,指挥部第一个落脚点设在河北蓟县孟家楼村。当随员们还在忙碌着收拾屋子和往墙上挂地图时,林彪已经站在尚未拼接好的地图前考虑跟进部队的行军路线了,刘亚楼向林彪报告着各纵队当日到达的位置:

317号镜头 半身

林彪从刘亚楼手中接过指示棍:“随后跟进的第一、第二、第十三

纵队不必再绕行冷口,直接走这里——”举起指示棍。

318号镜头 半身

林彪(背)将指示棍自地图上方向下划动,指向墙上一块尚未钉

上地图的位置。

319号镜头 近景

林彪:“山海关。”

320号镜头 特写拉半身

指示棍的顶端在地图空缺处敲了三下。两个战士入画,迅速地在

空缺处补上印有“山海关”字样的地图。

321号镜头 半身摇半身

林彪侧过身询问地看着一旁的罗荣桓。罗荣桓点头:“我看可以。”

刘亚楼的画外音:“林总。”

林彪转回身。

刘亚楼凑近林彪提醒地:“军委要求我们秘密入关。”

林彪:“我们已经在敌前展开,没有什么秘密可言了。命令跟进部队走山海关入关,直插天津、塘沽。”

我们这样处理的用意是:东野作战处长苏静说,在真实生活中林彪是有看地图的习惯的,并且在地图前一站就是几个小时。我们用环境的“动”反衬林彪的“静”,一下子就把林彪的大将风度带出来了。

平津战役是靠几百万士兵通过无数次大小战斗打下来的,是靠人民群众的援助支撑下来的,表现好士兵和若干次局部战斗以及人民群众的援助,使之成为影片中烘托环境、传达情感、表达内涵的有机部分,是我们创作的又一任务。影片中,士兵和人民群众基本上是作为群体出现的。

韦廉导演在拍摄现场。

对影片中的国民党军,我们并没有做概念化的处理。还记得当时采访原国民党将领黄维,他反复强调一句话:“哎呀,你们拍吧。但是别把我拍成一个抱着小狗整天吃喝玩乐的人啊,我是个军人!”采访原国民党35军军长郭景云的儿子时,他说:“我父亲是个军人,他是跟共产党作对,但他不是座山雕。他很帅,很男人,他最爱唱《保卫黄河》。”我们在《大决战 平津战役》里不能丑化地去拍国民党军。无论是听宣读《关于和平解决北平问题协议实施办法》时痛哭流涕、宁死也要效忠蒋介石的第四兵团司令李文,及新保安战役中自杀身亡的35军军长郭景云等高级军官,还是新保安城楼上堵缺口的35军士兵们,在影片中,我们表现了他们作为军人恪尽职守的那一面。这更能令人深思:就是这样一支用洋枪洋炮武装的尽职尽力的军队为什么会成为人民解放军的手下败将?如果把国民党军表现得一击即溃,那么胜利的来之不易从何谈起?为正义而战的英雄主义又怎样体现?

旁白和字幕的运用是影片文献性风格化的手段之一。旁白和字幕不是画面的附贴物和“补丁”,它们要放得开,收得拢,高屋建瓴,运用自如,成为影片不可分割的组成部分。把握旁白情绪的准确性十分重要,在录制旁白前,我在每段旁白上都标明了音乐表情符号。张家声很有经验,实录时十三段旁白三个小时就按要求录完了。为了使影片结尾更紧凑,我们把“永定门换防”“美国驻华联合军事顾问团撤离南京”“蒋介石游溪口”“河南商丘淮海总前委议渡江”四场戏的四段旁白加上音乐糅合在一起,不使其断开,从而给人以整体感。

韦廉导演在拍摄现场给演员说戏。

历史题材影片的创作首先是要“沉下去”,沉到浩瀚的历史中去,越深越好。不沉下去,创作就变成了无源之水、无本之木。其次还得“跳出来”,借助想象和电影艺术的翅膀跳出来,达到飞跃和升华。不跳出来就没有发现,没有创造,没有电影艺术可言。沉不下去对不起历史,跳不出来对不起艺术。这个“沉下去”—“跳出来”的过程就是把历史变成电影艺术的过程。

对于《大决战 平津战役》来说,我们没有囿于那种简单、表面意义上的大片创作,而是把体现有灵魂、有个性特色和具有中国式的战争史诗格局,作为《大决战 平津战役》的始终追求。