時隔28年,我們終於在大銀幕上迎來了《食神》!

這部好笑、好玩、好有內涵的經典佳作,並非簡單的老片重映,而是首次在內地大銀幕與觀眾見面。

我們不僅可以領略高清修復帶來的絕佳視聽體驗,還可以選擇能夠輕易喚醒記憶的國語版或原汁原味的粵語版。

這對於喜歡周星馳電影的影迷而言,無疑是一件意義非凡的事情!

說實話,我對周星馳電影有著濃烈的個人情結。

因為它們曾帶給我好多的歡樂與感動,也曾激勵我勇敢地追逐夢想。一句「做人如果沒夢想,跟鹹魚有什麼分別?」,成了我銘記於心的經典台詞。

那些為「星爺」的電影捧腹大笑和感動落淚的時刻,構成了人生中值得好好回味的光影記憶。

所以,當我得知《食神》將要上映的消息時,內心感到無比激動。連刷兩遍粵語原聲之後,我體會到了一種相當充盈的滿足感。

也許,在部分觀眾眼裡,《食神》並沒有什麼特別之處。

但在我看來,它是周星馳最被低估的電影。

為什麼這麼說呢?

顯然,我這裡所說的「被低估」,並不是說《食神》的評分不高。

事實上,自1996年上映至今,《食神》在某瓣收到了43萬人的評價,並獲得了8.2的高分。

這在基數龐大的國產電影里,屬於實實在在的好作品。

那麼,既然評分都這麼高了,為何還說它是「被低估」的呢?

這其實主要體現在「大眾傳播度」之上:當我們提及「周星馳電影」的時候,我們大多數人率先想到的,可能都是《大話西遊》、《喜劇之王》、《功夫》、《少林足球》等電影,很少人會提到《食神》。

甚至有人還會覺得《食神》是一部很平常的周星馳作品!

但實際上,它在當年上映時,不僅取得了年度票房亞軍的好成績,還成為了周星馳具有「轉折」意義的作品。

它在口碑與票房上的雙豐收,一掃周星馳那段時間的低谷陰霾,他也由此走向了「喜劇之王」的巔峰之路。

大眾印象層面對它的「低估」,不代表它真的值得被低估。

相反,無論從影像品質還是故事內涵的角度來說,《食神》都不該是一部被低估的周星馳電影。

那麼,它都好在哪呢?

首先,《食神》本身的影像品質就不容被低估。

在故事層面,「星爺」用九十分鐘左右的時長,講了一個完整且跌宕起伏的故事。

他用經典的三幕式敘事結構,流暢地講述了「食神」從隕落到自省,從東山再起到最終領悟「食神」真諦的過程。

影片一開始採取了插敘的敘事手法,提前將史蒂芬·周的低谷狀態呈現給觀眾。然後在循序漸進的劇情中,慢慢展露人物的經歷。

美食和功夫搭配,愛情與成長融合,同時還糅合了商戰與奇幻元素。有創意的設定,帶出有喜感的體驗。

整個過程,敘事清晰,節奏明快,人物的成長線被『星爺』展現得通俗易懂。

在大起大落之間,故事的戲劇性拉滿,爆梗不斷,笑料十足,充分彰顯了周氏無厘頭的影像風格。

而在角色塑造方面,「星爺」不僅演繹了一個性格豐滿的史蒂芬·周,還很好地完成了對群像人物的勾勒。

莫文蔚飾演的「火雞姐」,性格率真,行事豪爽,對史蒂芬·周不僅抱有偶像般的崇拜,更有綿長的關愛。

她可以為了他力拚數人,即便毀容也毫無怨言;也可以為了他不遠千里,哪怕被拒絕也盡力保護著他。

此情此義,當值千金。

莫文蔚以「扮丑」的方式,充分展現了心靈美的可貴。

薛家燕雖然在最後才出場,但她的表現十分驚艷,將角色的外在狀態與內在心態都演繹得淋漓盡致,給觀眾留下了深刻印象。

李兆基飾演的「鵝頭」哥,外剛內柔,注重情義,一段沙灘邊的解放自我,讓人看到了他可愛的一面。

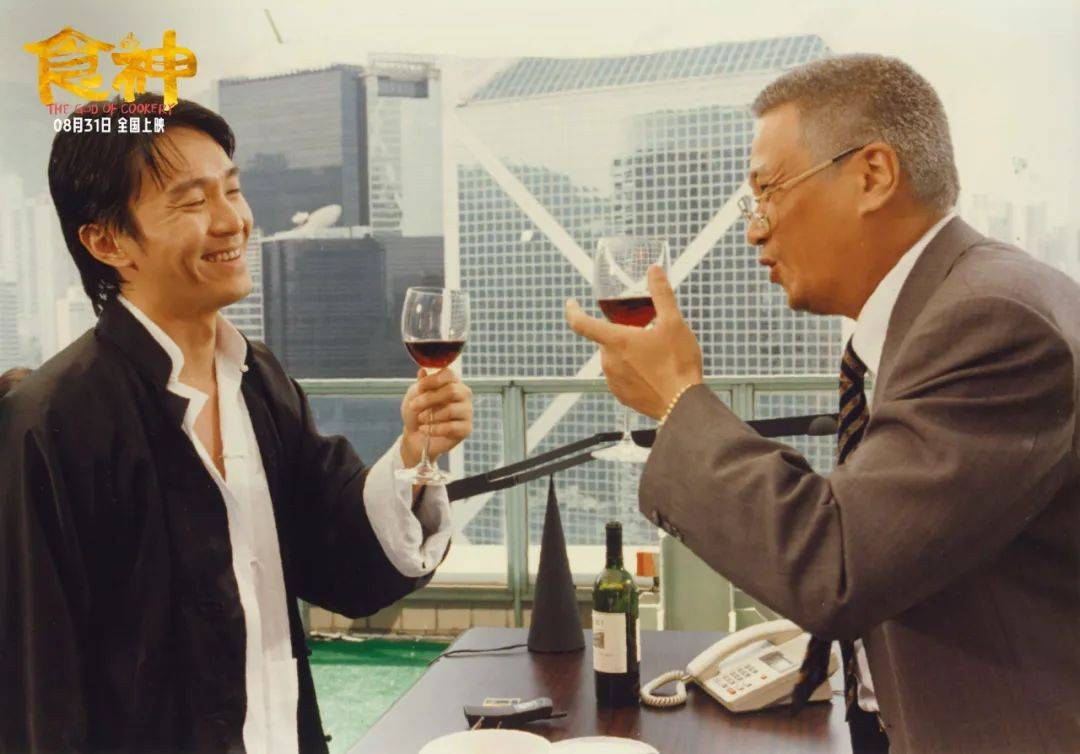

當然,最讓人眼前一亮的,還得是飾演「大快樂老闆」的吳孟達。

儘管「達叔」在片中飾演的是一個反派角色,但他卻用細膩的表演生動詮釋了角色的偽善。

眼神與表情的細微處理,真是恰到好處,足以讓我們心生懷念之情。

同樣飾演反派的谷德昭,也用相當靈活的演繹塑造了一個讓人難忘的唐牛。

如此這般的角色設定與演員演繹,充分展現了周星馳對人物的把控能力。

還有,影片在鏡頭語言方面的表現,也讓我們看到了「星爺」的不俗功底。

有兩個細節值得大家著重體會:

第一個細節是「扇巴掌」製造的轉場,它出現在主持人說史蒂芬·周是「地獄的使者」那裡。

話音剛落,一個巴掌扇過來,鏡頭迅速轉場到室外,不僅銜接得很流暢,還很有一種妙趣。

另一個細節,是在史蒂芬·周嘲笑「大快樂老闆」侄子的時候,背後的玻璃里,還映出了那個被訓的楊師傅的畫面。

這些細節都是周星馳用心創作的體現。

其次,《食神》的諷刺意味與現實映射,很值得細品。

起初,被稱為「食神」的史蒂芬·周,囂張跋扈,個性張揚。

上可狠批同行各種「失敗」,下可罵得員工無地自容。

但實際上,他不過是一個手無握刀之力的假把式,比起做飯燒菜,他更擅長炒作和營銷。

他不僅把自己包裝成「食神」,還把自己的餐飲集團做大做強。

一根普通的骨頭,也可以包裝成象徵愛情的符號。

影片通過人物的個性與行事風格,諷刺了那些虛頭巴腦、只會包裝的人,更諷刺了那些重視營銷但不做好產品的商家。

即便放到現在,依舊很有批判力度。

而「大快樂老闆」與唐牛的串通陷害,則諷刺了商戰中那些爾虞我詐的亂象。

特別是「食神大賽」的兩次評選,看似公平,實則虛假,不僅諷刺了餐飲界背後的遊戲規則,還暗諷了娛樂圈被資本和利益裹挾的現象。

結合周星馳那些年的一些經歷,我們會發現,史蒂芬·周遭遇的人生起落,不僅包含了「星爺」樂觀、自嘲的精神,也包含了他對現實境遇的一些諷刺。

可以說,周星馳賦予《食神》的諷刺意味與現實映射,就足以讓它不該被低估。

最後,《食神》的精神內核傳遞了積極的能量。

原本不可一世的史蒂芬·周,在經歷了當面羞辱與暗中陷害之後,直接從高高在上的「食神」跌落為一無所有的街頭流浪者。

但他並未就此消沉和墮落。

所謂「山重水複疑無路,柳暗花明又一村」,陷入低谷的史蒂芬·周,在遇見「火雞姐」之後,開始反思自我,重新感受人的情與義。

他不僅通過撒尿牛丸重振旗鼓,還在經歷一番學習與醒悟之後,對愛與責任有了更好的理解,並在最後悟出了「食神」的真諦。

這個人物的性格轉變與人生起伏,向我們展示了一個這樣的道理:「哪怕跌倒也不要放棄,總有機會東山再起」。

這其實傳遞了一種正向能量的精神內核,也是周星馳電影一以貫之的對真善美的表達。

在這部《食神》里,身份高貴的人不一定就真高貴,生活在市井街頭的人不一定就很低微。

擅長溜須拍馬的徒弟,表面稱兄道弟的商業夥伴,都可以為了利益而在背後捅史蒂芬·周一刀;

而他在街頭認識的所謂江湖兒女,卻可以在關鍵時刻為他兩肋插刀。

這不單單是戲劇性的巧妙處理,更是對人性的淋漓揭露。

心地善良的人到最後都獲得了美好的結局,而那些暗中使壞的反派,則都沒落得一個好下場。

最後的高潮戲部分,有周氏無厘頭的幽默,更有回歸美好結局的奇幻式處理。

倚天切與屠龍斬,讓人會心一笑;掌中煎蛋與內力加熱,則讓人拍手叫絕。

看似荒誕的背後,實則傳遞著「真心」的可貴。

史蒂芬·周已然不再追逐「食神」的名號,而是悟到了「人人都是食神」的境界。

比起被人追捧的虛名,一碗用真心做出來的「黯然銷魂飯」,或許更有價值。

從銀幕切換到現實,這樣的表達會頗具激勵意味。

生活中的我們,只要用心,都可以成為某個時刻的「食神」。

也許,周星馳的故事不斷在變換,但他追求新奇好玩、樂觀向上的喜劇精神,卻從未變過。

哪怕時至今日,我們在大銀幕上體會《食神》,依舊會有別樣的觸動。

所以,趁著「星爺」的這部佳作正在熱映,趕緊去影院好好感受一下吧!

PS:文字為作者原創,圖片均源於網絡。