實不相瞞,奧運會看到現在,魚叔又激動又迷惑。

激動的是各位運動員創紀錄的捷報頻頻。

迷惑的是,很多比賽越來越不像比賽。

就像幾天前的奧運會桌球女單決賽。

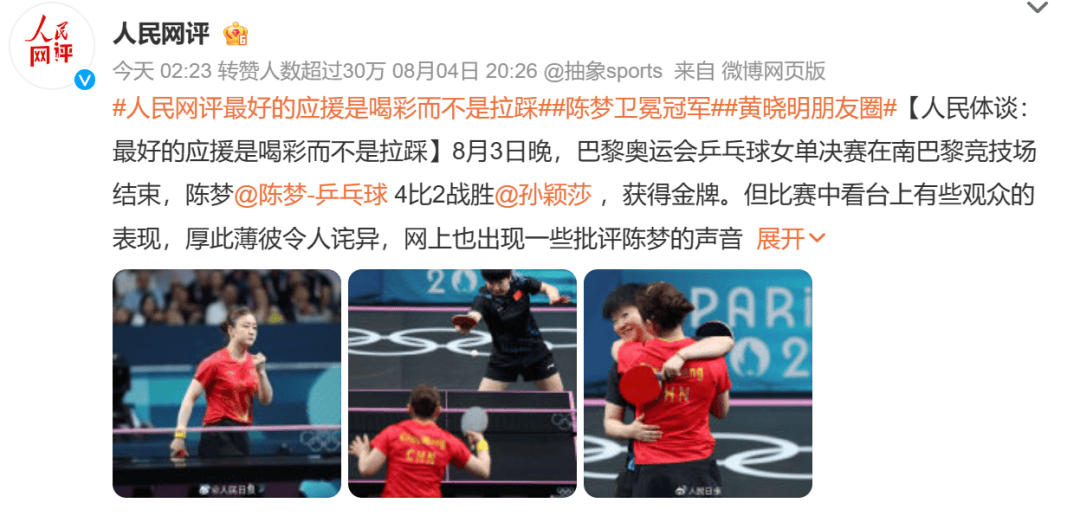

陳夢以4:2的成績贏下孫穎莎,蟬聯冠軍。

然後,竟然被罵了。

事態一度發展到包括央視在內的官媒發聲,人民網下場調停。

奧運會衛冕冠軍卻被罵,單是打下這幾個詞魚叔就又迷惑了一遍。

比賽過程中更是如此。

看台上,選手孫穎莎的粉絲眾多,用壓倒性的歡呼聲為其加油。

但,孫穎莎贏球歡呼就算了。

陳夢贏球時現場卻喝倒彩,還有人沖贏球的陳夢豎中指。

左上角戴帽子的觀眾沖陳夢豎中指

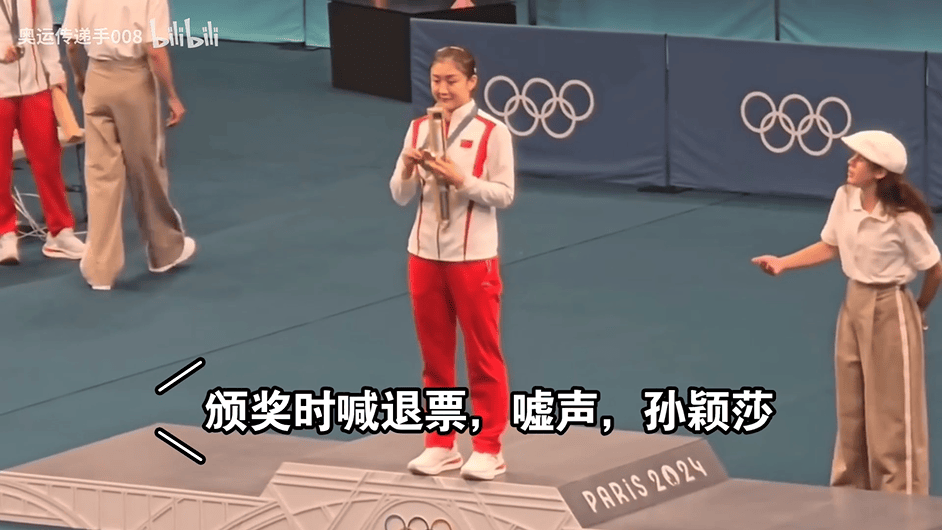

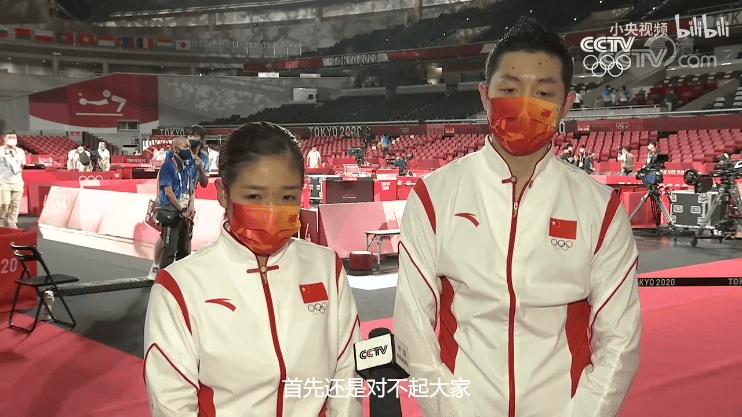

頒獎環節,陳夢手持金牌留影。

背景聲先是高喊孫穎莎的名字,再是掀起「退票」呼聲。

場內如此,場外討論更是離譜。

黃曉明發朋友圈恭祝表妹陳夢奪冠,卻被直接回懟。

對方稱陳夢奪冠是「關係戶黑幕」,誓要為孫穎莎鳴不平。

相關話題衝上熱搜,激起官媒下場、網友熱議、粉絲激憤。

不少人驚覺,怎麼體育圈也被飯圈「入侵」了。

內娛各種抵制,倒是在體育圈「復出」了。

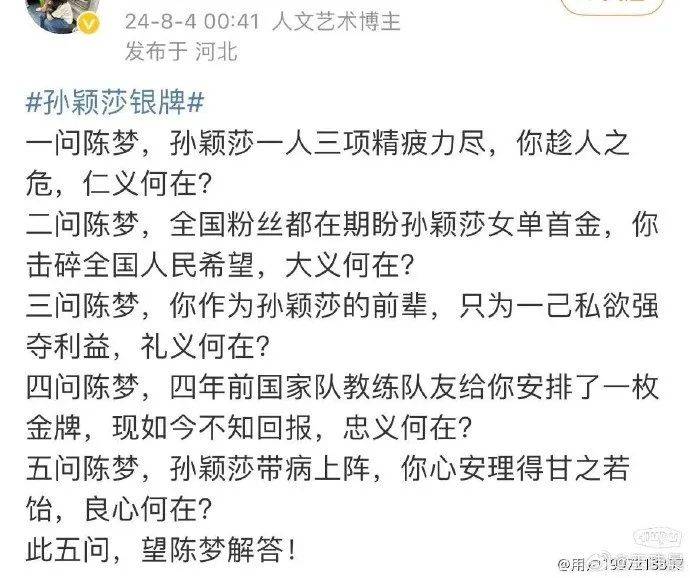

震撼五問,有時候真希望自己不識字

於是,各類整頓和呼籲緊隨其後,又掀起了對飯圈的討伐。

發展到現在,愣是沒多少人為這枚女單冠軍金牌高興。

魚叔迷惑之餘,也很費解。

到底何以至此,咱們來扒一扒。

猶然記得,早期無論官方還是大眾都是支持體育圈「追星」的。

相比於沒有實績的明星愛豆,和塌房不斷的內娛環境。

為國爭光的運動員們,似乎是更優秀更值得追的「星」。

他們身上那股拼搏的精神,也被認為更能給追星者帶來正向引導。

尤其是作為國球的桌球,國乒隊員們恨不得人均世界冠軍。

如此制霸的頂流項目,吸引的目光自然也更多。

很多冠軍運動員的出鏡,早已不限於體育比賽。

各種內娛綜藝里也不乏其身影,又反向帶去流量關注。

起初,這種關注確實帶來不少正面影響。

運動員們在輸贏背後所付出的漫長艱辛,和想像不到的困窘處境,都有了可見的契機。

讓人更敬畏競技體育,尊重比賽意義。

也對奧運金牌帶來的巨大榮譽和壓力有了了解。

可以說,「不必再為銀牌道歉」的輿論變化就離不開人們對運動員的體恤。

但不知何時, 這「星」追著追著又走形了。

巴黎奧運會上為陳夢喝倒彩,甚至不是新鮮事。

同年另一場賽事中,陳夢也是擊敗孫穎莎奪冠。

接受採訪時被粉絲當場陰陽。

「媒體:你覺得你今晚獲勝的秘訣是什麼?

粉絲:運氣!擦邊!」

甚至,體壇飯圈化的受害者不止陳夢。

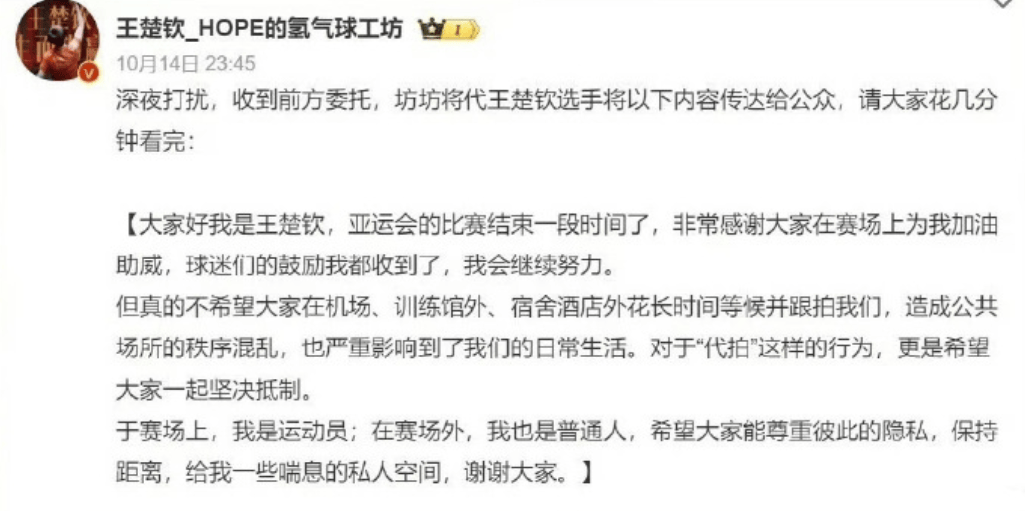

孫穎莎也經常在線下遭圍堵,被人強拉硬拽。

國乒其他隊員,也有人被瘋撲。

甚至被偷進酒店房間,威脅到個人安全。

還有的,被接機粉絲惡意拍攝。

甚至找代拍追擊,逼得運動員不斷發聲明制止。

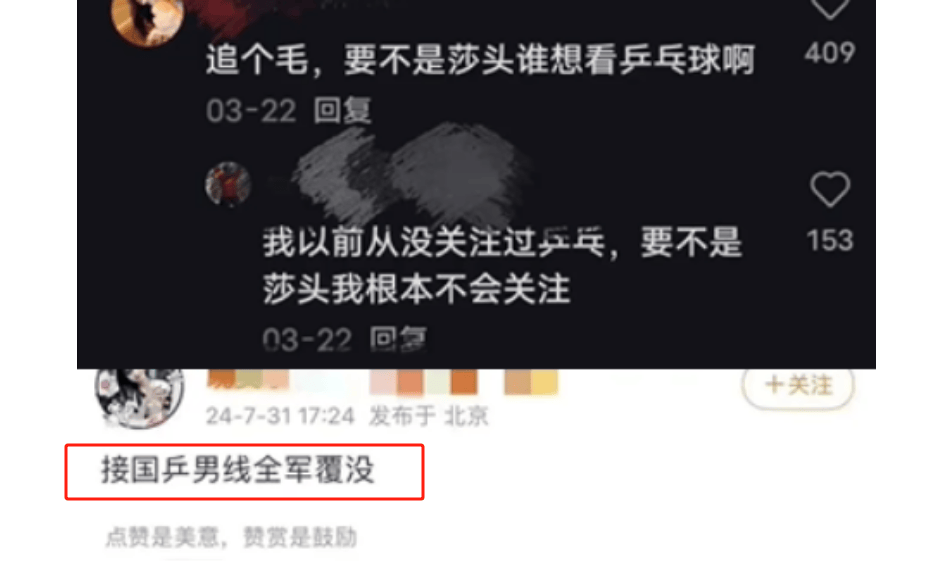

線下瘋狂的同時,線上各種「大戰」也有了內娛飯圈的味道。

比如 粉絲撕X。

撕隊員、撕教練、撕解說、撕官方......

甚至質疑奧運會上也有資本遊戲,讓自家運動員受了委屈。

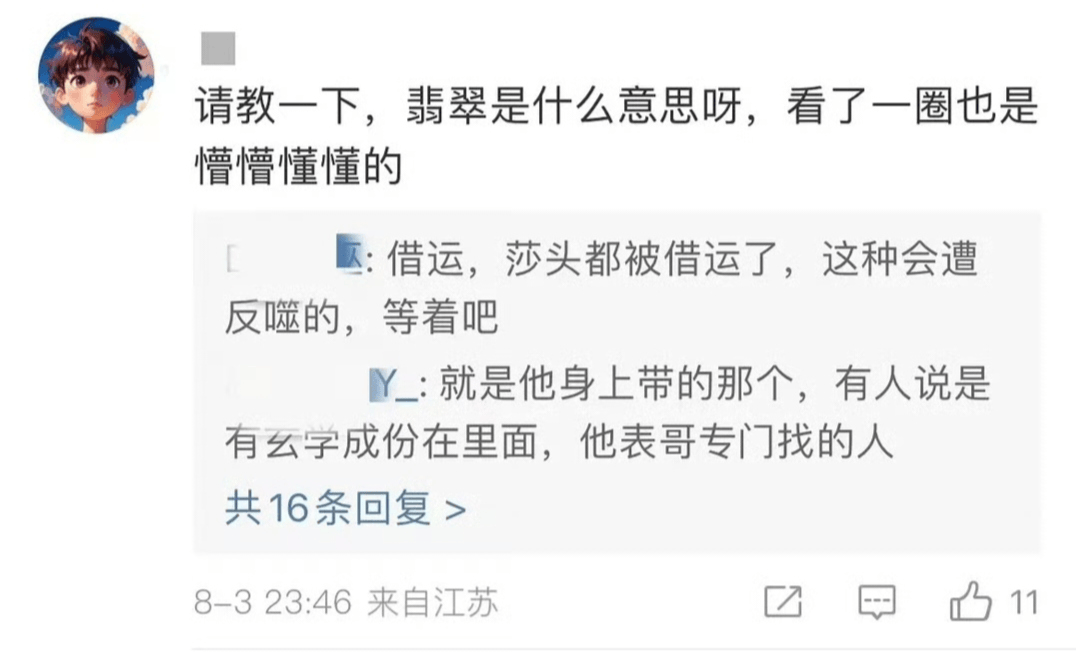

還有, 各種造謠。

比如陳夢這次奧運奪冠被質疑黑幕,甚至還有「被借運」的荒謬說法。

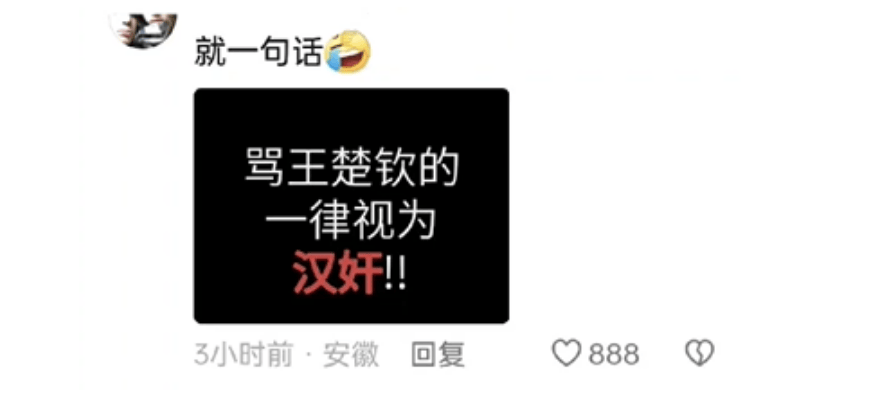

以及,熟悉的意識形態攻擊。

荒謬擴大化,超出了國乒圈。

國家游泳隊隊員汪順線下被強行按頭送禮。

跳水隊的全紅嬋和陳芋汐被揣測私下不合,粉絲甚至質疑到了運動員面前。

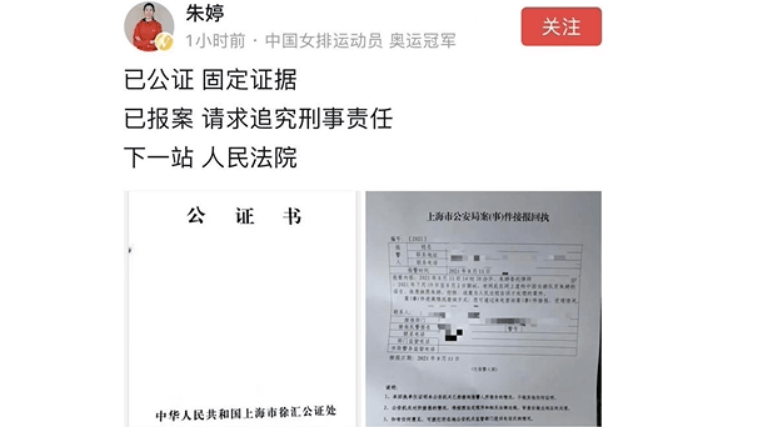

女排國家隊的朱婷也曾被造謠私接代言影響全隊,被逼到報警。

飯圈化走向越發瘋狂,體育圈追星追到體育不再重要。

別說正向激勵了,「飯圈圈一切」的毀滅欲甚至有所復甦。

事實上,大眾對「飯圈」的相關話題並不陌生。

內娛飯圈問題,咱們也討論過好多次。

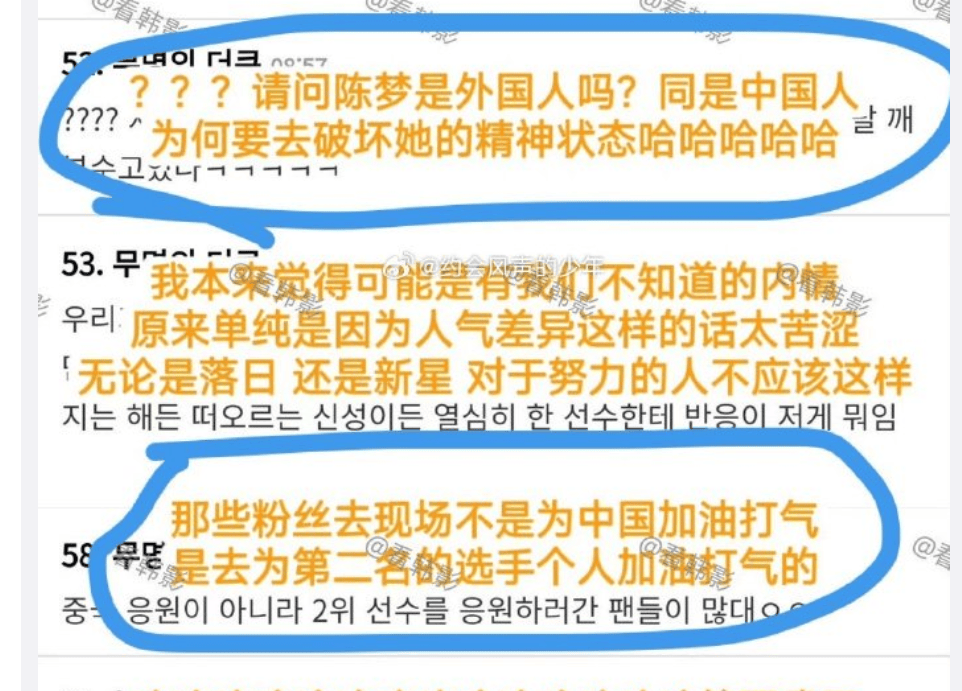

但「陳夢奪冠被攻擊」之所以能引爆眾怒,除了大眾長久以來對飯圈積累的逆反心理。

還在於 體育圈與娛樂圈本質不同,明星/愛豆與運動員是全然不同的身份概念。

說白了,培養一位明星/愛豆,與培養一位運動員,意義和難度是不一樣的。

造星可以速成,但競技體育不可以。

尤其如今的內娛,擺爛塌房已成潮流,實力不是成名的必需所以更加稀缺。

但到了賽場,自我感動的眼淚表演毫無用處,獎牌背後的「努力」也容不得一絲造假。

比起主觀的「我家哥哥是最好的」,冠軍的實力卻是客觀的。

加之多年準備,證明機會卻只有短短的比賽時刻,投入成本巨大。

奧運會比賽結果又牽動國民心跳,關乎國家榮譽,更得重視。

所以當飯圈表現影響到運動員,會被視為以個人喜惡凌駕大眾利益。

愈發顯出自私與瘋狂,更易激起民憤。

事實上,比賽現場的呼聲與氛圍確實影響運動員心態。

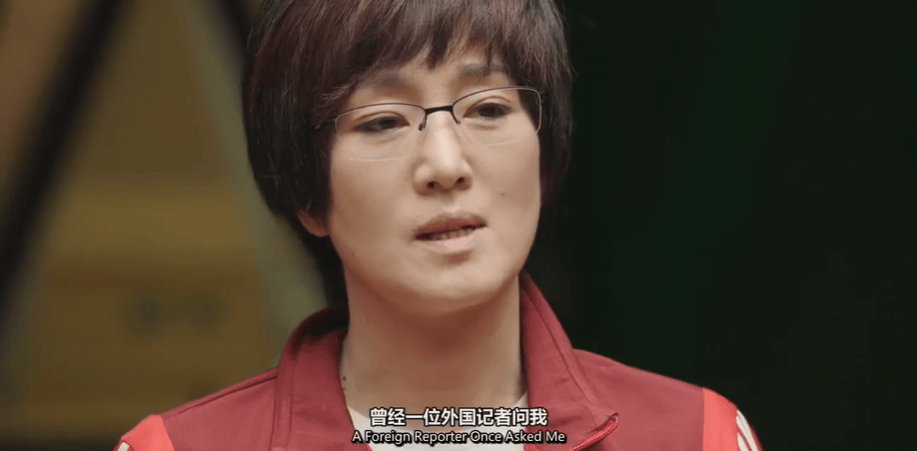

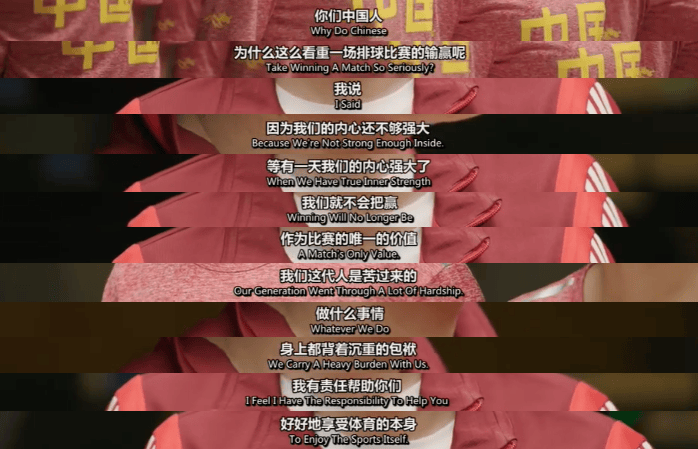

電影 《奪冠》中,就有一場中國女排與巴西之間的較量。

對方的主場歡呼優勢便無形地給女排隊員帶去了一定的心理壓力。

其次, 「飯圈」背後的經濟邏輯與體育圈不適配。

明星/愛豆與飯圈無法割裂,是因如今的娛樂產業確實嚴重依賴粉絲經濟。

即便沒了打投類的選秀節目,大部分流量藝人的作品熱度、資源等級、曝光機會,都與粉絲行為直接或間接掛鉤。

甚至,經紀公司、平台方、資本投放,都與這種畸形關係纏繞。

但對於運動員來說,立身之本是成績。

說白了,同樣是星,有人借光,有人自發光。

粉絲經濟所影響的比賽門票價格、直播觀看次數、個人曝光熱度,都與運動員本職並無掛鉤。

或許,極少數頂級明星運動員會因粉絲的注意力獲得廣告、代言等額外活動。

但多數不可持續,背後仍靠實績支撐,需要保持嚴格訓練。

卻要為此付出被過分關注私生活、過度放大其他隱私話題、以至影響正常生活的代價。

這也正是極端粉絲與球迷、飯圈與觀眾之間的區別。

就像韓劇《我的女孩》中,女二號金世萱的人物設定就是美女網球手。

專業之外,也因美貌和個人魅力人氣飆升,擁有不少粉絲。

所謂的流量確實讓其曝光不斷。

但私生活的關注度也隨之增高,脖子上的項鍊都是討論話題。

且 個人成績的下降還會迎來更大的質疑。

粉絲送機時意外踩踏又讓她登上娛樂版頭條,養病時還需應付記者。

個中雖有偶像劇的誇大成分,但放在現實中看其實也並沒有太多違和。

況且絕大多數運動員勤懇本分,卻仍要被飯圈化波及。

像陳芋汐就一度被網暴到刪除社交平台的視頻,還要在賽後澄清網絡謠言。

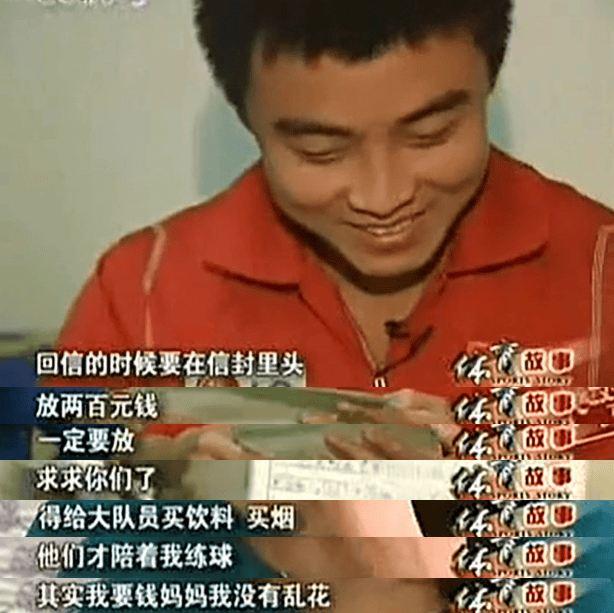

還有更多運動員,是普通家境出身,靠極致地鍛造身體超越極限逆天改命的。

「黑紅也是紅」的邏輯在這裡是殘忍的,「流量變現」的揣測多數時候也是傲慢的。

網絡上自詡正義的重拳出擊,或許重傷不了一個包裝出來的空心人設,卻能輕易打痛一個實心的活人。

有人說,這次的體育飯圈化事件讓人意識到。

飯圈極端行為跟追誰沒關係,明星對象再優質,也杜絕不了相似的問題。

這兩天,針對飯圈的炮火也確實燒得很旺。

相似的,分析追星者背後極端心理的文章也層出不窮。

內容類似魚叔曾經寫過的一部劇《蜂群》。

極端粉絲為了自家偶像犯下連環殺人案,只因受害者們說出了「黑粉」言論。

步步追溯,兇手背後的心理機制也浮出水面。

比如,原生家庭問題導致的心理空虛、現實生活沒有著力點、過度投射自我、痴迷於極端言行帶來的關注度和虛榮感,以及躲在群體與符號後沒有成本的暴力發泄......

對幻想中偶像的忠誠,和為臆想中的不公而戰,成了他自我認知中的價值所在。

但魚叔覺得,飯圈化到了體育圈倒是情況有些不同。

我們總說,飯圈問題的成因是復合型的,歸根結底是各方有利可圖才屢禁不止。

但官方體育項目不同於娛樂產業,並非單一的市場經濟活動。

當有意用體育本身的正向激勵屬性完成對飯圈所謂的「改造」時,也該意識到單靠「偶像」身份職業的變化是不夠的。

還需要 介入一股可與市場經濟流量標準抗衡的約束力。

鑒於國家隊運動員身份的特殊性,這股約束力便是 官方引導。

舉個具體的例子。

當部分比賽票價不畸形瘋漲,站台上的觀眾便不會被提純而只趨於單一化。

保障運動員出行、訓練、和比賽環境的健康,也會反向重製「追星」規範。

再者,更該有意控制造神式宣傳和極端民族主義引導。

平和粉絲心態的同時,運動員也不必額外背負過大的心理重擔。

當然,這些都是很宏觀籠統的方向。

具體的引導需要付諸更耐心、更細節的措施,更需要專業者去做。

而說到底,最重要的仍是追星者,甚至是所有觀眾的心態樹立。

說實話,魚叔已經寫了不少內娛現象分析文章。

早已意識到,沒有什麼「星」是值得泯滅自尊、理智、善意去追的。

如果有,那讓你變得更憤怒、狹隘、盲目的「星」又有什麼好追的。

《閃光少女》里,曾提到「追星」或是追逐理想行為最重要的意義。

是或許永遠都到不了彼岸,但在踮起腳尖去靠近一件美好事物的過程中,至少不會變得更差。

「去伸手摘星吧!哪怕無功而返,也不至於深陷污泥」

而當已經身陷其中,最該做的是及時抽身。

而不是溺斃其中,幻想能救起任何人。

全文完。

如果覺得不錯,就隨手點個「贊」和「在看」吧。

助理編輯:白素