數字經濟時代,為什麼我們要強調「耐心資本」?

前幾天,在英偉達財報電話會上,有人公開問黃仁勛:你們的研發周期太快了,客戶剛花了數十億美元購買新產品,過了不久又要買,這會不會使他們抱怨英偉達?

沒想到,老黃微微一笑,說他根本不Care:

我的客戶們都需要創新,所以他們都需要我的產品,尤其是我最新的產品。

根據一季度財報,英偉達凈賺148.8億美元,同比增長628%。

大家都知道英偉達賺錢,但這樣大賺特賺,還是超出絕大部分人甚至是專業分析師的預料。

老黃傲嬌的背後,靠的是對高端數字硬體的創新。

光Meta發布的數字大模型Lama+3,就使用了2.4萬個英偉達的高端晶片。

特斯拉為了進行AI訓練,也囤積了3.5萬塊英偉達的H100 GPU。

最好的東西,賣最好的價,賺最多的錢,在商業邏輯上,完全沒問題。

當一家企業做出了不起的創新,就可以傲視群雄。

當下是數字時代,數字經濟創新就尤顯重要。

據中國信通院發布的《全球數字經濟白皮書》,美國、德國等已開發國家數字經濟占GDP比重均超65%。

但略有遺憾的是,我國剛過四成。

大國競爭,最迫切需要的,就是數字經濟創新。

5月26日,雄安新區召開了一場圍繞新質生產力和數字經濟的論壇對話。

會上,中國國際經濟交流中心的副理事長王一鳴介紹:

從ChatGPT到Sora再到ChatGPT-4o,已經改變了以往科技主要替代體力勞動的特徵,以人工智慧為核心的數字經濟,正在催生新產業、新模式、新動能。

數位技術越是先進,對推動新質生產力的作用也就越大。

黃奇帆曾經在一個研討會上也說,用數位技術賦能傳統產業的傳統產業數字化不需要增加投入,不需要消耗更多材料,就能使傳統產業增加1%-10%的產出,這不僅是產值,也是GDP、是利潤。

這恰恰是我們繼續彌補的短板。

以中國科技目前的發展情況來看,儘管我們製造產業優勢明顯,但在數字經濟產業方面卻仍顯不足。

尤其是先進數字產品和服務同國外頭部的差距較大。

就拿如火如荼的人工智慧來說,美國谷歌、微軟的大模型,目前都遙遙領先於國內的一眾科技企業。

如何推動數字產業深度轉型升級,中國的方向到底在哪兒?

美國的數字產業領導者,往往是一些以谷歌、微軟為代表的大公司。

其實,中國數字創新的主體,也是一些大型數字科技企業。

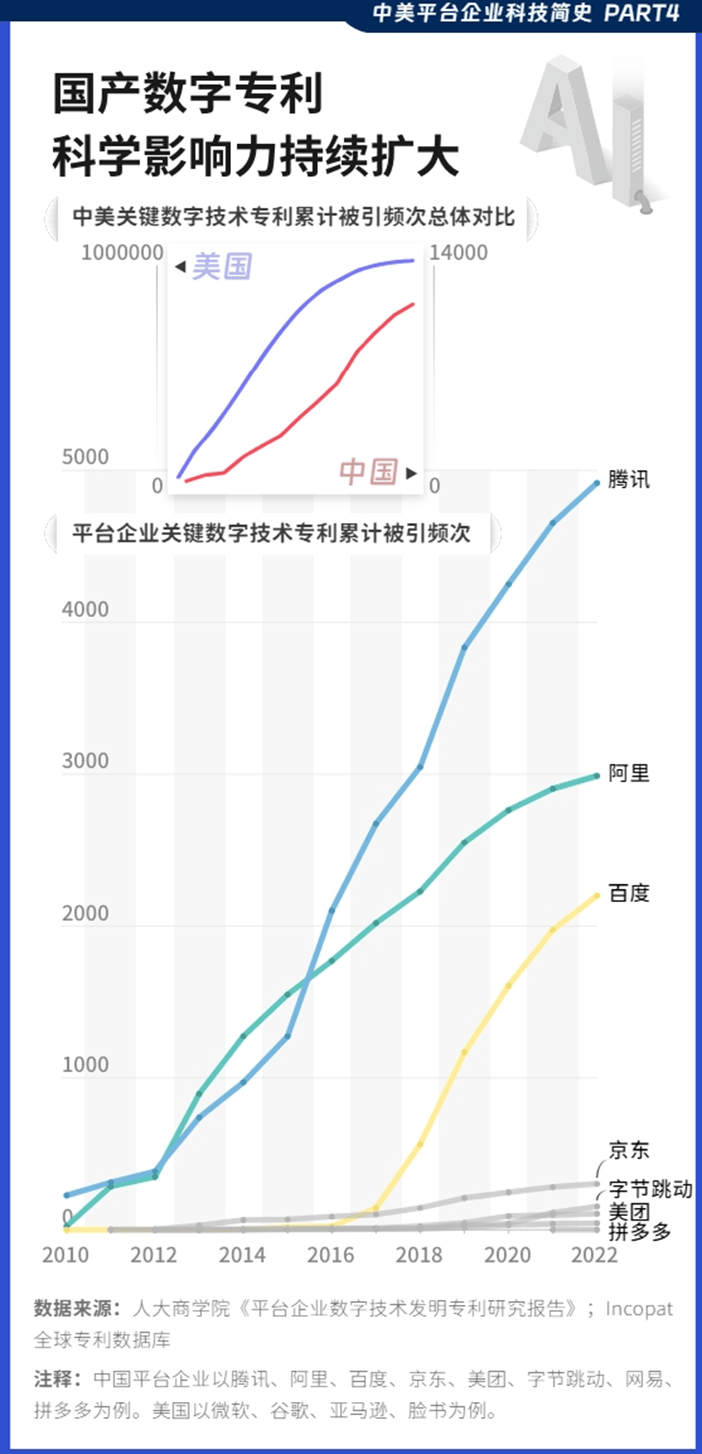

從中國人民大學商學院發布的《平台企業數位技術發明專利研究報告》來看,以騰訊、百度為代表的中國科技平台企業,正在專利規模、質量和技術領域上,實現了對國際企業的快速追趕和部分超越。

尤其是在原創性方面的研究,騰訊每年投入了600億研究經費,華為更是建立了基礎研究院,未來計劃要容納3.5萬人的研究規模,已經遠遠超過了傳統大學的研究力量。

要知道,全國幾千所高校里,經費最多的清華大學,每年預算也就不到400億。

商業是創新最持久、最穩健的力量。

在這次論壇上,中國信息通信研究院政策與經濟研究所所長辛勇飛提出:

在數字經濟時代,數字科技領軍企業已經具有人才優勢、資本優勢和技術積累優勢等等,而且這些企業也更容易獲得數據的優勢,所以更容易發揮其創新作用。

的確,這些年中國經濟的一些新業態,包括網約車、外賣、直播帶貨等,都是企業推動為主導。

也正是因為數字商業運作的樣態靈活且多元,計劃下產業發展永遠滯後於市場,也很難想出解決問題,創新發展的方法。

可以說,數字企業所引導的科技產業化,是當前引領新質生產力的不二法門。

一直以來,民營資本都是市場預期的風向標,也是培育創新和產業的中堅力量。

中國工業經濟聯合會數據顯示,騰訊、聯想、小米等25家大型民營企業通過產業投資方式,投出了近400家國家級和省級「專精特新」中小企業。

去年,國家發改委還公布了一批平台企業的典型投資案例。

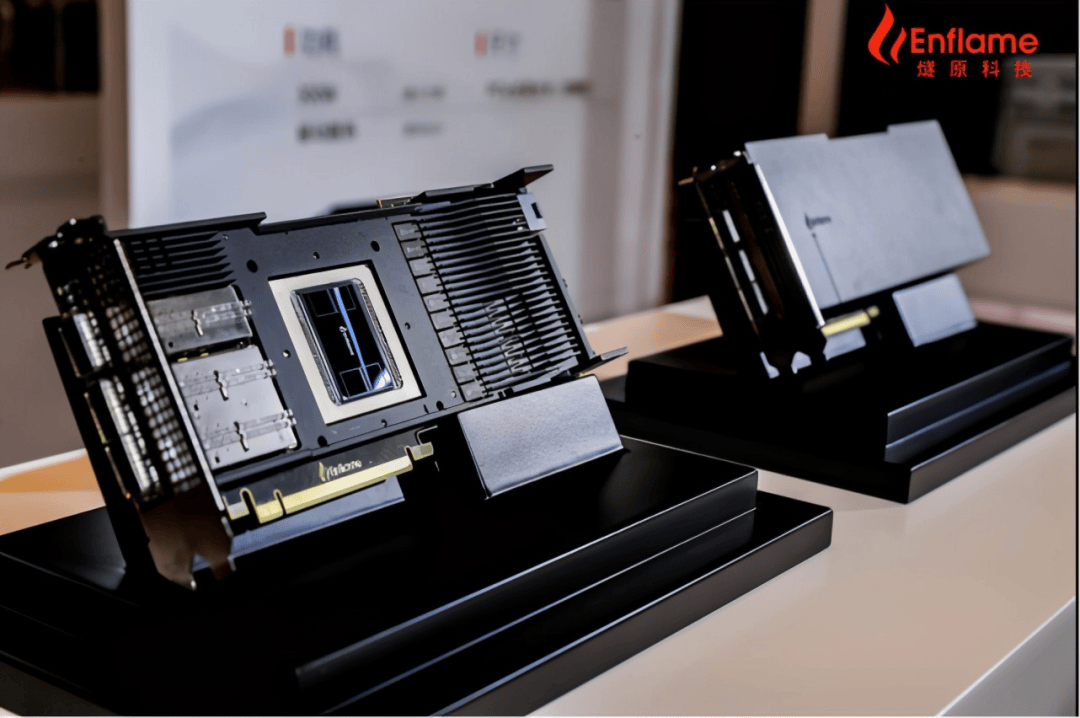

比如,騰訊持續投資支持的燧原科技,極大促進了人工智慧領域雲端算力平台產品和服務等核心業務發展和商業化的落地。

而美團投資則是專注支持未來機器人企業,將人工智慧、環境感知、深度學習、伺服控制等核心技術應用於工業無人駕駛領域。

火車跑得快,全靠車頭帶。

中國萬千企業要發展好,往往要靠企業家帶頭往前沖。

但過去一段時間,因為內外環境變化,民營經濟的發展遇到了挑戰。

截至2023年7月,「專精特新」小巨人企業平均成立年限為16年,而我國中小企業平均壽命僅3年左右。

怎麼讓民營數字企業活下去?

最近政策層就給到了答案:

「發展風險投資,壯大耐心資本。」

什麼是耐心資本?

顧名思義,就是長期投資資本,它們能夠不受短期波動,即使當前的短期經濟回報不高,但依然會秉持長期主義的精神,助力科技創新的突破。

為什麼要提耐心資本?

中國人民大學數字經濟研究中心主任李三希認為:

這是因為科技創新和科技成果轉化變成產業變革,有著高度的不確定性,需要用確定性的政策,政府給市場主體足夠的寬容。

資本和創新不是相矛盾的,儘管在過去的很長一段時間,資本都在被「污名化」,但不得不承認,正是資本的逐利性,才在市場經濟中發揮著高效的關鍵作用。

尤其是從美國科技公司的創新力看,可以說沒有資本,就沒有創新,沒有投資,就沒有市場活力。

所以當前培養耐心資本的首要,就是要解放思想,激發更廣大的民營資本活力。

一直以來,民營資本都是市場預期的風向標,也是培育創新和產業的中堅力量。

從大疆無人機到華為的晶片研發,無論是科技領域的「卡脖子」問題,亦或是未來和新興產業的發展,都需要長期穩定的民營資本打頭陣。

而「耐心資本」培育,非常需要政府的「寬心」對待。

中央財經大學教授徐翔提出,由於創新活動具有極大的不確定性,包括政府在內的任何主體都難以過早判斷研發或投資的成敗對錯。

因此,應該從數字經濟特質出發,鬆綁政策思維。

尤其是在中美科技競爭的大背景下,更需用無形之手的力量,來給市場主體試錯的空間和時間,破除更多民營資本投資隱形門檻。

可以說,中國今天驚人的發展成就,離不開任正非、馬化騰、李書福、王傳福、曹德旺、雷軍、張一鳴等人為代表的企業家們,以及他們不斷去創造新的企業模式。

因時而變,乘勢而進。

深化改革擴大開放,厚培創新土壤,是當下創新力量的集體共識和渴望。