人類可以沒有太空梭,但不能沒有空調

後天,就立秋了。

但這段時間的天氣,只能用一個字來形容:

熱!熱!熱!

尤其是江南水鄉,「包郵區」變成了「保熟區」。

不用掐指算,這三伏天裡,各位有半條命都是空調給的。

吹著空調,唱著歌,恐怕很多人都會同意:

人類可以沒有太空梭,但不能沒有空調。

而實際上,空調也完全算得上是現代社會的重要基石。

其實,在歐洲,空調普及率並不是非常高。

人家歐洲畢竟緯度偏高,海洋性氣候通常很涼爽,遇到天熱,忍兩天放個暑假也就過去了。

但中美兩個大國將近90%的家庭都安裝了空調。

這裡就要感恩下現代空調的發明人,美國工程師威利斯·開利(Willis Carrier)。

威利斯·開利和他發明的離心式制冷機組

1902年,他在紐約布魯克林的薩克特-威廉平版印刷出版公司安裝了他的第一套空調系統。不是為了夏天更舒適,而是為了控制了溫度和濕度,解決印刷廠紙張尺寸和墨水對齊的問題。

實際上,利益是現代絕大部分科技創新的驅動力。

掙錢永遠比舒服更重要。

開利的貢獻還在於,他創製的焓濕圖公式(用以計算空氣濕度、乾濕溫度、壓力等參數關係的圖表)到現在寫在許多大學教材里。

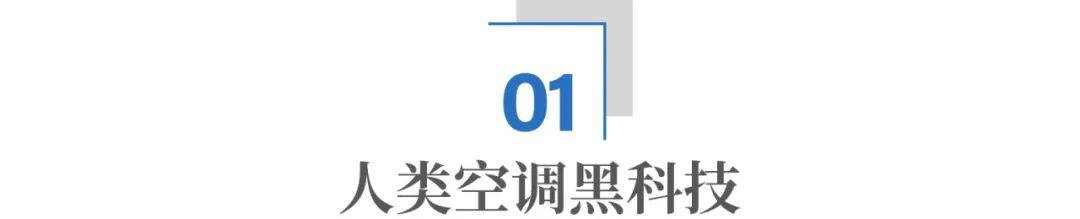

他持續改良的蒸汽壓縮蒸發製冷的工程原理,直到現在還是製冷和空調行業的主流技術形式——也就是你在任何一台家用空調里都能看見的壓縮機、蒸發器、冷凝器和節流膨脹閥四大核心部件。

空調四大件運行原理

後來,開利和另外六名員工成立了美國開利空調公司,該公司在2020年有53000名全球員工,估值186億美元。

所以,也是他開闢了空調作為一個產品、一個產業的可能性,從美國逐步向全球推廣開來。

100多年來,空調或者說更廣泛的製冷技術,不僅自身形成了龐大的產業鏈,幾乎人類經濟所有的行業,都在製冷的加持下改造了一遍,完全不亞於電力給人類帶來的影響。

妥妥的20世紀黑科技。

如今生活中的空調因為太尋常了,常常讓我們無視它。

它最重大的意義,就是讓人類終於有能力主動控制了環境的溫濕度,相當於能夠「製造天氣」。

首先,就是空調消滅了室內公共場所的經營淡季,讓密集商業成為可能。

空調誕生時很貴重,當時它並不能服務於普通民眾的夏季享受,而是率先滿足生產工藝和商業需求。

1922年,離心製冷技術(應用離心式壓縮機,能提供更大容量、更高效率)的發明是一個里程碑式的事件,將現代空調從工廠車間引入電影院、辦公樓、音樂廳和百貨公司,讓普通大眾首次嘗到了涼爽、乾淨和舒適的「人造天氣」。

1924年,底特律最大的百貨公司J.L. Hudson Company安裝了三台195冷噸(每台約686kW製冷量,三台至少可供1萬平米製冷)的離心式冷水機組,從此「再沒有人在商店裡熱暈過去了」。

「在空調出現之前,真的沒有任何享受夏季電影或其他類型的室內夏季活動的餘地——空調完全改變了這一點。」史密森尼美國國家歷史博物館(Smithsonian's National Museum of American History)工程和製造館長阿比爾·薩哈(Abeer Saha)說。

開利將該裝置正式歸類為舒適空調,西雅圖、波士頓、辛辛那提、達拉斯和紐約市的其他成熟零售商很快緊隨其後。

另外,現代醫療系統延長了人類壽命,沒有空調這些根本不可能實現。

比如,我國《手術室護理實踐指南》中建議將手術室的溫度保持在21℃-25℃,許多已開發國家的手術室內溫度都設定在16℃-20℃之間,這都需要精密的空調控制來實現。

潔凈空調送出的較低的溫度,一方面是為了抑制細菌繁殖,減少切口感染;另一方面是使手術醫生保持頭腦清醒,同時可以減少術者出汗,避免汗水滴落污染手術。

更進一步,如果醫院沒有冷藏冷凍技術,醫療系統中的很多藥品、標本、活體組織到了夏天也恐怕只能作為醫療廢物處理了。

還有,空調冷藏技術對食品行業的發展也居功至偉。

空調發明不久,美國的鐵路公司就開始使用製冷技術來保存棚車運輸的食物。

冷藏設備的推廣,讓食材的處理、儲存和長距離運輸成為可能,肉類和奶製品開始走到200公里外的商店,傳統的腌制食品越來越少,普通人也不用頓頓吃罐頭,水果蔬菜越來越新鮮。

食品進入跨區跨洲的大市場,商品價格更低,窮人解決溫飽就不再是問題。

1890年代後,美國的乳製品消費量每年增加1.7%,總蛋白質攝入量每年增加1.25%。

中國也是從這樣的階段走過來的。

如今你在長春吃到的荔枝,可以和在廣州樹上剛摘下來時一模一樣。

國家儲備糧是我們的糧食生命線,現在也在很多地區陸續推行空調控溫儲糧技術。

以湖北省為例,去年就實現了儲備糧准低溫儲存全覆蓋,兩年內將全部住上「空調房」,讓倉內糧食溫度控制在20℃以下。

但最最重要的,是空調技術改變了人類的定居模式和範圍。

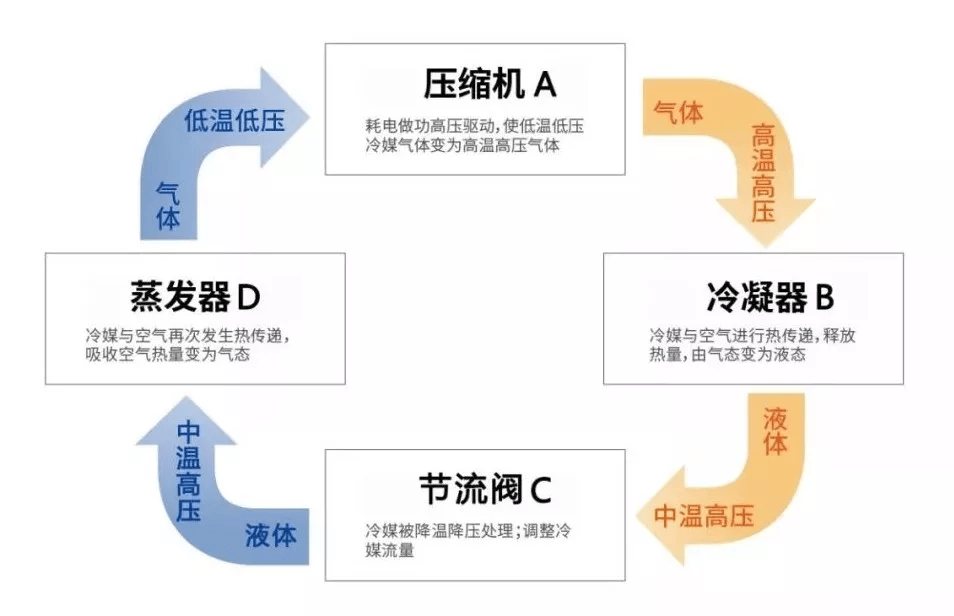

在前工業社會,城市的高樓林立根本不可能實現,因為夏季待在裡面實在太熱了。

為了抵禦炎熱,傳統建築可能需要儘可能大的表面積、儘可能多的窗戶、風井,或者儘可能大的中庭,方便提供通風空間。

因此許多大型建築被設計成T形或U形,幾乎所有房間都要有外窗。

法國的凡爾賽宮是這樣,曼哈頓早期的摩天大樓也是如此,但高層的溫度依然「令人窒息」和「無法忍受」。

位於美國曼哈頓的柏路大樓Park Row Building及其典型平面圖,高119.2米,1899年建成

電梯和空調的引入帶來了難以置信的結果,越是夏天越要待在室內。

人類開始向立體空間發展,大樓越來越高,面積越來越大,人員越來越密集,城市越來越擁擠,商業的可能性越來越豐富。

二戰後美國過剩的農業人口則成群結隊進入城市,進入高樓大廈。

得益於發達的公路系統和冷鏈物流,美國農業產業帶越來越集中,密蘇里州和田納西州大規模生產草莓,密西西比州成為番茄產業的中心,集約化的大農業反過來又能夠養活更多的人口。

百萬人口、千萬人口的超級都市越來越多,地理的緯度也不再是障礙,甚至熱帶很多沿海城市因為宜人的風景和優良的海港,反而產生了特殊的優勢,吸引人們去定居發展。

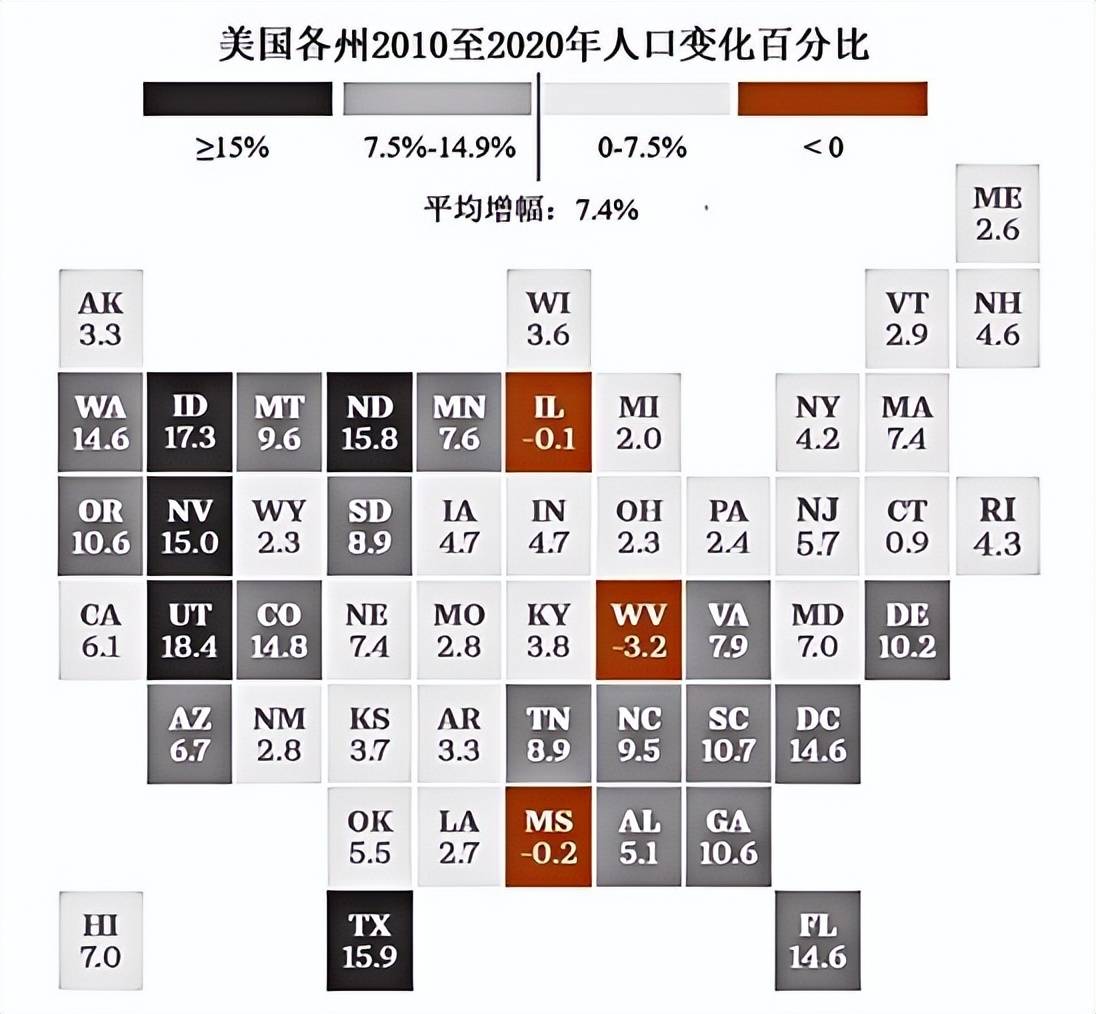

圖片來源:布魯金斯學會(Brookings)

自2010年美國人口普查(美國第23次人口普查)以來,美國人口增加(多數是國內移民)最多的兩個州是德克薩斯州和佛羅里達州,增加了大約673.7萬人,這甚至影響了選舉政治的版圖,讓這兩個州在聯邦眾議院裡多了3個席位。

人們往南方去,當然有追求較多工作機會、較低住房成本、較低的州稅收和更好的生活水平等方方面面原因,但南方的氣候潮濕悶熱,正是有了空調這樣的基礎設施,才有高樓大廈,才能容納這麼多的人口。

換句話說,如果沒有空調,兩條回歸線之間的地帶(也就是熱帶地區,南北緯23°26′之間),根本不可能生長出發達的城市,如今卻有新加坡、香港、三亞、雅加達、邁阿密等等。

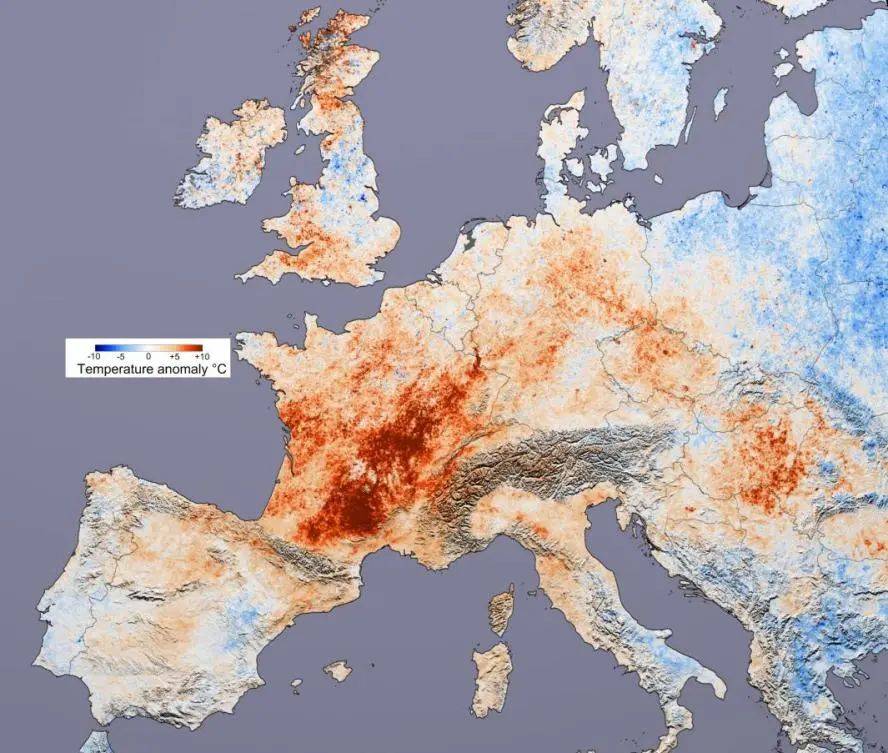

2003年8月初的歐洲熱浪見證了當地自1540年以來最熱的夏天。

據估計,全歐洲因此死亡人數總共超過70000人。

當時,受打擊最嚴重的就是法國,當時法國歐塞爾連續八天氣溫超過40°C(104°F)。

由於西歐夏季通常很溫和,大多數人不知道如何應對高溫天氣。

很多國家出現健康危機,加上乾旱,南歐部分地區出現農作物短缺。

法國大約有15000人死亡,其中80%的受害者超過75歲,作為回應,法國政府要求所有養老院在熱浪期間每層至少有一個25°C(77°F)的空調房。

2003年8月初歐洲熱浪溫度異常度

據《紐約時報》2024年報道,目前只有9%的印度人擁有空調。

今年5月底,在印度多個地方的氣溫升到50℃,突破了地球生命的極限,以至於當地的蚊子都變安靜了。

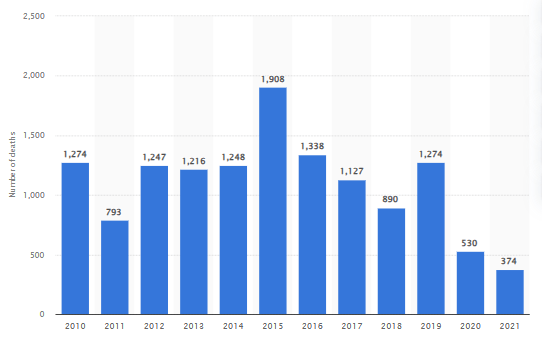

《柳葉刀》的一項研究稱,對比2000-2004年,2017-2021年間印度因極端高溫導致的死亡人數增加了55%。

2010-2021年印度熱浪造成的死亡人數

如果說熱死人還只是一時悲劇的話,那麼在幾個世紀前,還形成一種觀念:

氣候決定論。

其中,最有名的要數孟德斯鳩。

他就說過,「氣候的權力強於一切權力。」

酷熱有害於力量和勇氣,寒冷賦予人類頭腦和身體某種力量,使人們能夠從事持久的、艱巨、偉大而勇敢的行動。

所以,「熱帶民族的懦弱往往使他們陷入奴隸地位,而寒帶民族的強悍使他們保持自由的地位。所有這些都是自然原因造成的。」

當然,也不能說這個觀點完全沒有道理。

IMF(國際貨幣基金組織)早在1973年6月,就有篇報告分析過,相比溫帶氣候,熱帶地區在人類文明演進中要吃很多虧,大致視角有以下幾個:

首先,熱帶環境實在是考驗生存能力。

一年到頭的濕熱高溫,讓瘧疾和寄生蟲感染這些熱帶疾病,在前現代社會很難被有效克服。

即使到現在,熱帶欠已開發國家裡,瘧疾、黃熱病還有其他熱帶病都是無法忽視的社會負擔。

當然,天熱也更容易讓人昏昏欲睡,把更多精力保持在身體舒適上。

其次,是農業技術受到限制。

好的農業需要的是風調雨順,適宜作物生長的氣候,而不是熱帶地區過多的雨水、過高的溫度和難以開墾的植被地貌。

太多雨水沖刷,讓土壤養分缺少積累,口糧作物還要和繁茂的植被爭奪營養,缺少冬季的涵養,病蟲害比北方也更多。

缺少大規模的農業生產,就很難產生生產剩餘,也就很難孕育出高級複雜的文明。

這也難怪,此前我們出過一篇文章,講了《新加坡的空調冷到像「停屍房」:背後藏著一個李光耀治國的秘密》。

李光耀堅信辦公室溫度設在22℃,也能讓公務員們保持頭腦清醒,工作效率更高。

新加坡作為全球最富裕的經濟體之一(2023年人均GDP將近8.5萬美元),實在是赤道邊上的奇蹟。

而根據《中國統計年鑑2023》,我國居民平均每百戶擁有空調133.9台,電冰箱(櫃)104.2台,彩電118.9台,其中廣東居民平均每百戶擁有空調229.1台。

空調是我國居民家庭普及率最高的電器之一。

我們是要感謝科技的進步和產業的發展,很多一百年前驚天動地的發明,到現在已經像空氣一樣,常常讓我們會忽視了它們的存在。

可也是因為有了空調,我們在夏天,才有了現在這種更加舒適便利的生活。

不用像古人那樣感嘆「天地一大窯,陽炭烹六月」。

那麼問題來了,你家的第一台空調,是什麼時候裝的呢?