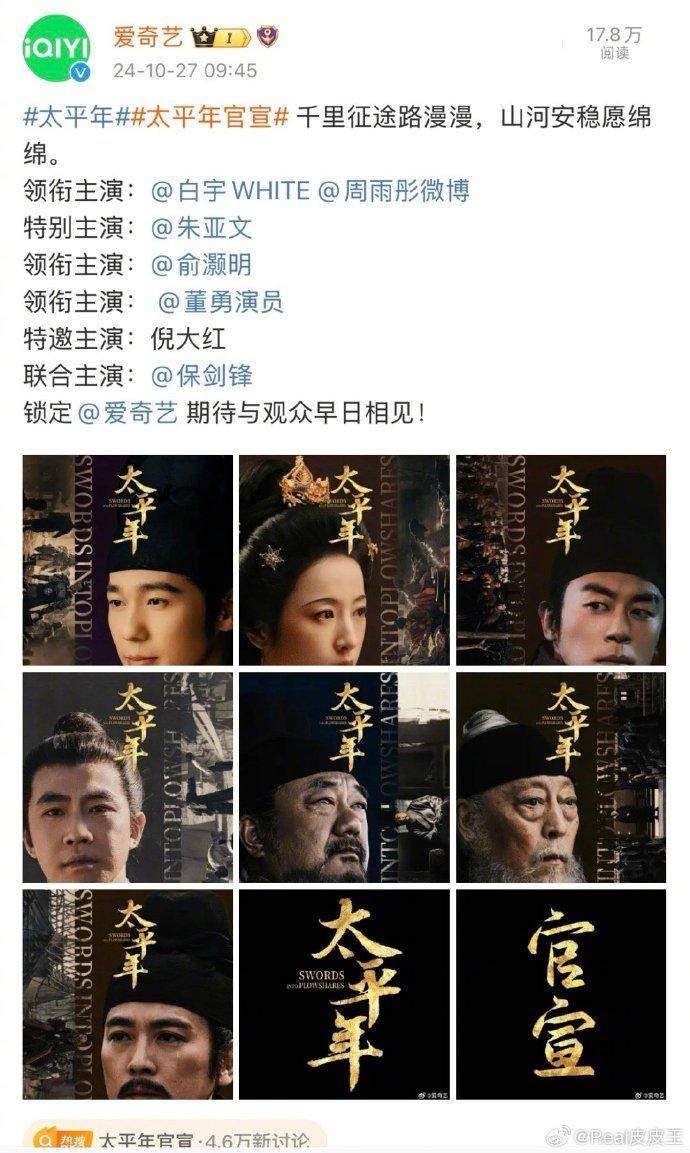

前幾天,愛奇藝官宣,《太平年》在橫店正式開機,一個感覺這些年很少出現的表述被再度提及:重大歷史題材電視劇。

近年來歷史正劇的數量較少,此前聚焦五代十國至北宋初年的題材更是罕見。

《太平年》以「納土歸宋」為故事背景,講述五代十國時期,錢弘俶、趙匡胤、郭榮三位有志青年經歷家國動亂、秩序崩潰、生靈塗炭後,逐漸認識到只有國家一統才能擺脫戰火國殤的故事。

白宇飾演錢弘俶,朱亞文飾演趙匡胤。導演是成功執導了《三體》的楊磊,其他幕後主創團隊成員大多也來自《三體》原班人馬。目標,是要打造「一部雅俗共賞的新時代歷史大劇」。

這兩年,沉寂已久的歷史大劇,似乎漸有復甦之勢。

《太平年》之外,備受關注的茅獎長篇《張居正》,或將於2025年以歷史正劇《風禾盡起張居正》之名上線;《覺醒年代》的導演張永新,也可能在明年推出王陽明的歷史傳記《陽明傳》;《大唐賦》《大漢賦》連續兩年登上愛奇藝的片單,其中《大唐賦》據說2023年大綱和前十集劇本就已經完成,將聚焦少年李世民成長為一代明君的故事;而張頌文主演的《清明上河圖密碼》、雷佳音主演的《長安的荔枝》,雖是傳奇劇,也頗有歷史正劇的賣相……

這些劇集還未「上桌」,能否重續曾經的輝煌言之尚早。然而,我們不妨先探討一下,昔日曾稱霸中國熒幕的歷史正劇,為何近十幾年來,幾乎淪為無人問津的冷門劇種?

壹

豆瓣第一國產劇,當屬經過近三十萬人打分之後,得分高達9.8的《大明王朝1566》。它是中國歷史正劇發展史上的一道分水嶺。

豆瓣國產劇評分體系下,《大明王朝1566》居首

在它之前,觀眾分外迷戀以王侯將相為代表的宏大敘事。諸如1994年《三國演義》、1999年《雍正王朝》、2001年《康熙王朝》、2004年《成吉思汗》、2005年《漢武大帝》、2006年《貞觀之治》和《朱元璋》等。

秦皇漢武、唐宗宋祖、明清大帝,幾乎壟斷了歷史劇的主角。電視工作者偏愛將史書中的帝王,搬演到攝像機前,用一系列文治武功、舊弊新政、內部黨爭、天下大案等,給他們鍍上一層人性的、理想的光輝,以此說明權力鬥爭之險,清明治世之難,以見一代雄主之風姿。

而熒幕前的觀眾,之所以沉醉於這類帝王家譜、賢君明臣的故事,或許是因為,這讓他們有一種參與了數代雄主為萬世開太平的偉業之感。在闊步前進的時代,彼時的觀眾,也頗有一種「大國心態」。這樣的敘事與觀眾的願望是同頻的。

但聽過激昂壯闊的交響曲的觀眾,後來更迷戀的卻是《清平樂》《上陽賦》《夢華錄》這類清揚小調。

昔日胡玫導演的《雍正王朝》,寫的是九龍奪嫡、「攤丁入畝、火耗歸公」「士紳一體當差、一體納糧」「河南罷考案」等朝堂大事。

而過了十多年,同樣是雍正,他已經成了甄嬛、華妃、皇后等後宮權謀與愛情遊戲中的一環。

王朝興衰、歷史更迭、王侯將相等一系列宏大名詞,逐漸淪為了遙遠的星辰,而我們開始關註腳下的大地。

星辰何其遙遠,何必給我慰藉;反觀大地上的婚喪嫁娶、家長里短、油鹽醬醋、悲歡離合,似乎更容易引發我們的共情共鳴,更能夠關照你我之心緒處境。

這種變化是時代和觀眾共同完成的,造就了嚴肅性的倒退和娛樂性的進擊。

通俗文學、流行音樂、商業電影等全面崛起,電視領域也不例外。比如三國題材,可以從司馬懿視角出發拍《大軍師司馬懿》系列劇,可以從魏蜀諜戰角度出發上演《風起隴西》,還可以從漢獻帝出發拍攝漢末權謀《三國機密之潛龍在淵》,甚至亦可走古裝偶像劇套路演繹《武神趙子龍》。

歷史正劇的嚴肅性,本就高處不勝寒。而娛樂性的全面侵襲,更是稀釋了「歷史」,也磨損了「正劇」。

就像《大明王朝1566》開篇講欽天監官員痛陳國弊,被杖斃;圍繞國庫虧空,嘉靖及各大重臣開財務會議,制定「改稻為桑」的國策。15年後的《山河月明》,同樣是明朝題材,開篇講的是朱棣逃學,徐妙雲責父,朱元璋指婚,朱棣怒道:我是不會娶她的。

前者講嚴黨、清流派、宦官集團三股勢力的角逐,歷史本身即是主角;後者不過是拿歷史做幌子,輸出一套道德倫理觀相當廉價的家庭劇。

陳寶國,飾《大明王朝1566》中的嘉靖,《山河月明》里的朱元璋

這種娛樂至上的創作潮流,也深深地影響了我們的觀眾,乃至於發展至今,出現了微短劇這種特供產品,完全剝奪了觀眾的「耐受力」:十秒鐘之內,必須出現一個反轉、打臉、相愛等高刺激性情節。這在歷史正劇中是不可想像的。

貳

1997年,胡玫籌拍《雍正王朝》時,請來同學張黎擔任藝術指導,深度參與劇本修改及後期製作。此後,張黎便對歷史劇產生興趣,並在數年後執導《走向共和》《大明王朝1566》等高口碑佳作,一舉奠定自己「歷史正劇第一人」的美譽。

導演張黎 圖據視覺中國

2010年前後,與他同期的導演們,李少紅因《新紅樓夢》的挫敗,開始迎向年輕人,監製由言情小說改編的《花開半夏》;趙寶剛因導《奮鬥》嘗到了與年輕人為伍的甜頭,繼續開發《我的青春誰做主》。

張黎在堅持了幾年後,也決定跟「這個世界的年輕人談談」,有了2018年同楊洋合作的網文改編劇《武動乾坤》,但該劇豆瓣評分低至4.4分。

從9.8分墮落成4.4分,從《大明王朝1566》轉向《武動乾坤》,歷史正劇第一人也敗下陣來,更遑論其他創作者。

2018年,張黎曾有一嘆:「現在的觀眾對那個歷史是真是假,沒興趣了。」他認為《大明王朝1566》是將30歲以下的觀眾排除在外的;而今時今日看劇的觀眾,自然是以年輕人為主。歷史正劇的式微,仿佛是一個必然。

資深演員李誠儒曾多次批評《甄嬛傳》「胡編亂造」「害人不淺」,他指責允禮多次留宿宮中,甚至與甄嬛泛舟湖上,嚴重違反史實。而他自己也曾投資、籌拍、導演過一部講述恭親王奕訢一生的清宮戲《紅牆綠瓦》。他編劇十年,查閱大量史料,道具嚴謹到每份奏摺、詔書都是原樣影印,1:1還原,背景及劇情嚴格遵循「清宮規矩」,可是,這樣考證考據相當嚴格,極盡還原歷史的正劇卻賣不出去。

電視台說,「您這戲太正了。」

李誠儒多次批評《甄嬛傳》

正,竟然成了一種「錯」。李誠儒賠慘了,此後他導演了幾部懸疑、犯罪、喜劇劇集,再未觸碰歷史正劇。

如張黎、李誠儒般轉向,是迫不得已,也是時勢使然。

比如《雍正王朝》能在1999年售出天價2600萬元。那個年代,不計成本、時間、代價與回報地製作精品電視劇,是可以期待得到相應的回報的。

《雍正王朝》劇照

而這二十餘年來,隨著制播分離、上星落地、網劇興起、IP混戰、付費會員,這些概念的湧現,背後是電視劇市場越來越市場化、娛樂化、年輕化。市場逐利,娛樂求熱,年輕慕新,成本、時間、代價、回報,也不得不納入製作的考量範疇。

《大明王朝1566》中海瑞的飾演者黃志忠曾感慨道:「現在再也找不到這樣一個團隊去做這樣一部戲了,不管從錢上,還是從感情上,還是勇氣上、膽識上,那種創作環境,回不去了。」

黃志忠飾海瑞

環境、市場、行業、創作者、觀眾,統統都「回不去了」。好比1994年版《三國演義》,5年籌拍,群演最高達40萬人次,光是道具製作便有7萬餘件;到了2010年版《三國》,總投資低於「老三國」,籌備兩年,拍攝9月,選角和內容則見仁見智,但比起「老三國」,肯定是差之遠矣;而到今天,倘若重拍三國,可能都找不齊檔期、演技、形象、氣質等合適的演員。

叄

歷史正劇是一個相對而言的概念,沒有明確的內涵和外延。判斷一部劇是否為歷史正劇,其著眼點可能不在於「歷史」,而是「正劇」。

《明朝那些事》的作者當年明月曾直言,《大明王朝1566》的故事基本上全是假的,比如電視劇一開始就讓高拱把海瑞引薦出來,這根本不可能;高拱和徐階的關係也並非電視所演,嚴嵩「除了貪污之外,沒做其他壞事」。

劇里太多人物和歷史事件,皆為編劇劉和平的虛構。他喜歡「改」歷史。當初,編寫《雍正王朝》時,他讓八、九、十爺比歷史上多活了九年;《大明王朝1566》里的重要事件「改稻為桑」,完全是虛構出來的,歷史上沒有。

但這個改編是合理的。

在當年明月看來,「改稻為桑」體現了編劇的企圖,反對特殊利益集團,反映了古代長期以來重商和重農的對抗,它「應該說是一部正劇」;劉和平的說法是,他的「虛構」,是因為史學研究、歷史考證和文學藝術,終究不同,「在歷史這塊我主要想表達的是歷史精神,我的終極追求是美學價值。」

作家、編劇劉和平 圖據視覺中國

在文學作品、影視作品的範疇里,美學價值的突破,比歷史事實的呈現,可能更為重要。

所以,歷史正劇想要突圍,在劇作層面不必拘泥於史書,當然這不等於說,可以犯最基本的歷史常識性錯誤,比如《康熙王朝》里的孝莊太后竟能自稱「我孝莊」就過於離譜了。

不局限於既定史實和史觀,僅為其一;當時代和觀眾厭倦帝王家譜的敘事時,創作者也可以另闢蹊徑,避開大道走小路,比如《顯微鏡下的大明》,從一個縣城的絲絹案入手,揭開明朝吏治、賦稅制度及整個歷史生態的一角。

從廟堂之高,挪向偏遠縣城;從將相王侯,轉向市井眾人;以正劇手法,呈現歷史中的百姓的貪嗔痴怨、悲歡離合,何嘗不是一條歷史正劇與當下時代共振同頻的思路?

尤為值得注意的是,歷史正劇的底色,多是悲涼的,更近於悲劇,而絕非鬧劇。

像《雍正王朝》《大明王朝1566》等,都是以天災開場,就天災展開一系列各站立場、各懷鬼胎、各抱意圖的「救災」行動;結果適得其反,一場天災,生出人禍。人禍,或來自官僚體系,或來自製度弊端,或來自險惡人心,不一而同。但它們都在探討歷史裡的「人禍」。因為天災不可避免,「人禍」卻不該重複。

也許這是歷史正劇不同於偶像劇、言情劇、類型劇等各類通俗題材的價值所在。

縱然,歷史正劇不復昔日的黃金時代,但《大明王朝1566》還是豆瓣國產劇第一,人們還在反覆欣賞1994年版《三國演義》、胡玫版《雍正王朝》、張黎早期導演的劇集,就說明歷史正劇不會消亡,它只是在等待。

文/李瑞峰 編輯 蘇靜