「歡迎回到地球,你們辛苦了,歡迎回家!」神舟十八號載人飛船返回艙開艙手馮毅熟練地打開神十八返回艙艙門,笑著對三位航天員說。

結束為期6個月的太空出差,11月4日凌晨,三名航天員葉光富、李聰、李廣蘇乘坐神舟十八號載人飛船返回艙,安全著陸於東風著陸場,現場醫監醫保人員確認三名航天員身體狀態良好,神舟十八號載人飛行任務取得圓滿成功。

東風著陸場搜索區域達數萬平方公里,涵蓋戈壁、草湖水域、鹽鹼地等十餘種地形地貌,搜索難度大、橫跨範圍廣。為了迎接航天員乘組平安回家,馮毅和許許多多航天搜救隊員們,進行了長期訓練和精心準備。

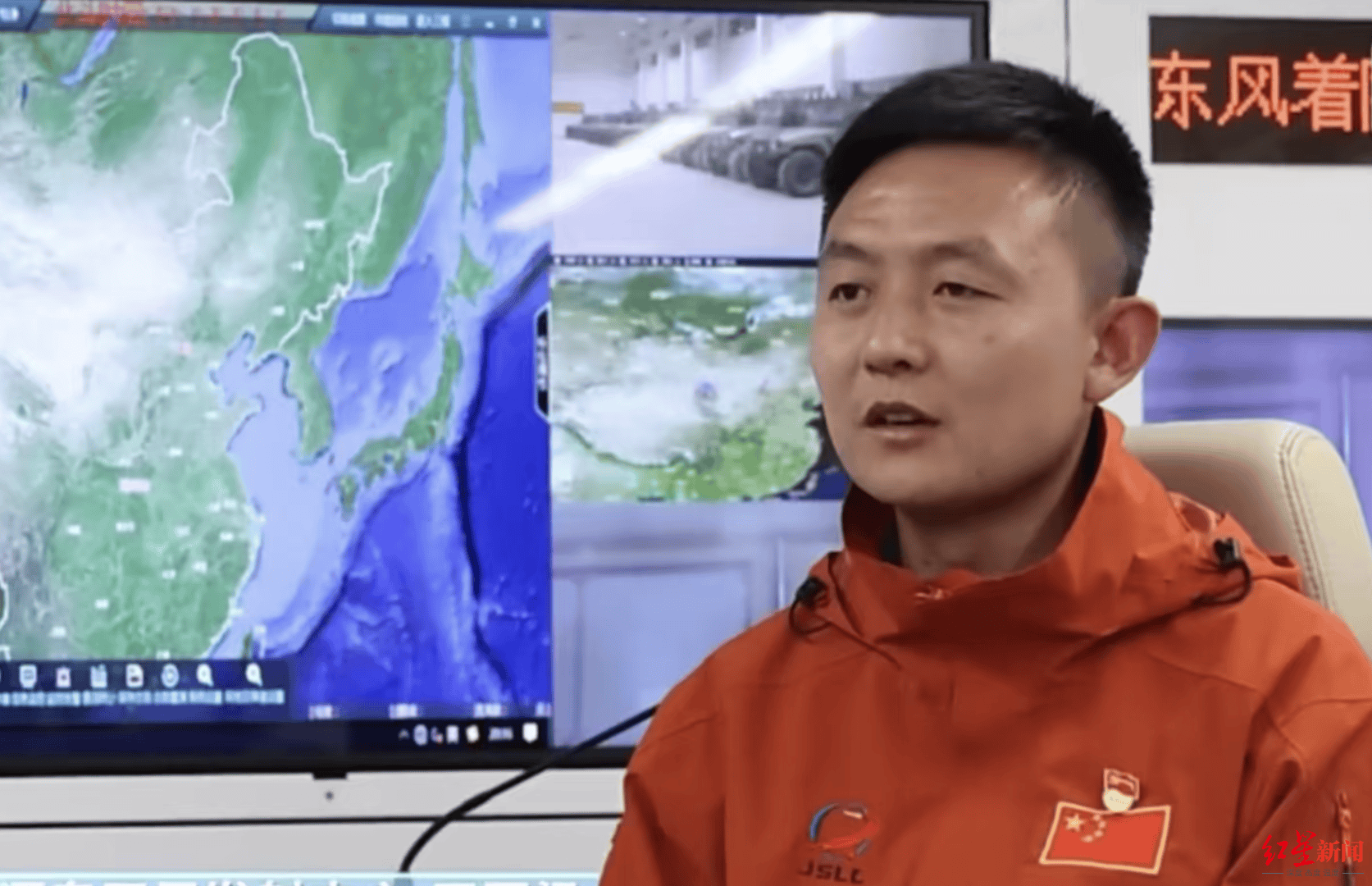

第一個見到航天員歸來的人

神舟十八號載人飛船返回艙開艙手馮毅

據悉,神舟十八號飛船從空間站撤離後,採用快速返回方案,飛船在太空中繞地球飛行約5圈,用時約7.5小時,進入返回程序。整個返回著陸過程包括制動離軌、自由滑行、再入大氣層、開傘著陸等4個階段,將耗時約50分鐘。

作為此次神舟十八號載人飛船返回艙開艙手的馮毅,就是返回艙落地後最先到達現場的人之一,也是航天員返回地球後,看到的第一個人。

「可能大家覺得開艙門是一個很簡單的事情。實際上,第一個到達現場,意味著很多情況是未知的。因此,我們要針對各種預設場景和困難進行訓練,從而增加現場應對各種問題的處置本領。」為了成為第一個見到航天員歸來的人,馮毅在西北大漠深處一干就是十八年。

他至今清晰記得,2021年9月17日,神十二返回艙在東風著陸場安全降落,自己第一次擔任神舟飛船返回艙的開艙手的畫面。「當時很激動,也很緊張,頭一天晚上心中忐忑不安,想著開不開怎麼辦?但心裡又有一個信念就是『一定能打開』。」

最終,馮毅圓滿完成這次任務。為了這一天,他一練就是四年。

「在航天搜救領域,開艙絕對是個技術活兒,不僅要求全面掌握開艙技術,還要有強大的心理素質。返回艙在返回地球過程中,與大氣發生摩擦,外殼產生高溫,導致艙內氣壓和艙外氣壓不平衡。」馮毅介紹,開艙時,要用特殊工具精準地插入鎖孔,通過減壓閥平衡艙內外氣壓。如果泄壓太快,航天員身體一下子適應不了,泄壓太慢,會耽誤航天員出艙時間。對開艙手而言,技術能力和心理素質缺一不可。

事實上,開艙手的工作遠不止打開艙門。馮毅介紹,開艙前,開艙手首先要用儀器檢測返回艙狀態,確保各項指標正常。在打開艙門後,他還需要負責對航天員進行抬送、處置現場裝備、建立現場警戒等多項任務。為了應對飛船返回艙現場可能出現的問題,他進行了多達40多個科目的學習訓練,其中包括野外生存、空中搜索、索降機降、水下救援、水下打撈、各式機械操作等等。

「平常感覺開艙門就是一個簡單的動作,但是為了這個動作,背後是許許多多看不見的訓練。這是一份榮譽,也是一份榮幸,還是一份責任,更多的是一份擔當。」馮毅如是說。

「我是猛士,奉命接航天員回家」

航天搜救隊地面分隊調度員王國梁

載人航天工程被譽為「萬人一桿槍」,而飛船能夠平安順利返航,少不了無數幕後英雄的默默付出。

「我是猛士」「猛士明白」……神舟十八號飛船進入返回程序,夜幕中的東風著陸場茫茫曠野中,一道道指令通過「猛士」,傳向四面八方。「猛士」的背後,便是航天搜救隊地面分隊調度員王國梁的身影。

「我的工作是將上級發出的關鍵事件以及預報落點等,準確無誤地傳達給地面分隊各個小組,以便各小組啟動搜索,以最快速度完成各自承擔的工作。」王國梁這樣說。

王國梁介紹,為了迎接神舟十八號飛船,適應此次夜間返回特點,地面分隊的綜合通信車完成了衛星天線升級改造,指揮調度車業務全面優化,通信設備性能有了大幅提升。此外,「背負台」崗位還開展多次針對性訓練,確保圖像回傳更加穩定、更加清晰。

王國梁坦言,每次載人飛船搜救回收任務,他都是在指揮車的螢幕前進行緊張操作,無暇顧及飛船返航開傘、緩衝發動機點火反推著陸的壯觀瞬間。「在任務當天確實心情肯定是激動的,但是我們必須得時刻保持沉著、冷靜的頭腦,準確無誤地將每一個關鍵節點做好傳達。」

「我是猛士」「返回艙落點坐標如下」「地面分隊迅速向預報落點機動搜索……」雖然身在幕後,王國梁口令不僅指引著地面各個小組行動,他的聲音還通過電視及網絡直播,讓無數人知曉。

「我是猛士,我的任務就是奉命接航天員們回家。」王國梁說,雖然每次任務很難像有些隊員們可以直接面對航天員,但能用自己的聲音為航天員回家保駕護航,心中充滿自豪。

王國梁告訴紅星新聞記者,整個搜救分隊有個傳統,那就是航天員安全轉移,返回艙處置等全部工作完成之後,整個搜救分隊會在返回艙旁邊合影,「這是我感覺最開心的時候。」

自創「水桶操」的飛船返回艙吊裝操作手

神舟十八號載人飛船返回艙落地後,如何將它安全吊裝轉運,也是後續處置工作中的重要一環。

地面搜救分隊返回艙吊車駕駛員兼吊裝操作手萬川

「返回艙內有各種儀器設備,非常精密,同時搭載有很多載荷,因此在扶正及吊裝的時候,不能有大的晃動,也不能有大的磕碰,整個起吊要平穩、精準、一次到位。」作為地面搜救分隊返回艙吊車駕駛員兼吊裝操作手,萬川如是說。

在從事這項工作之前,萬川是一名火箭轉運吊裝操作手。他告訴紅星新聞記者,普通的吊車使用的是鋼絲繩,返回艙吊車用的是柔性起重弔帶。從普通吊裝工作到標準要求高、難操作的四驅返回艙吊裝,「只有經過反覆的練習,才能做到精準。」

為了練習返回艙吊裝,萬川自創了一套「水桶操」,他把裝滿水的水桶當作任務目標,日積月累的練習讓他實現了從吊起水桶撒一半,到吊起水桶滴水不漏的轉變。他坦言,要開好吊神舟飛船的吊車,唯有能吃苦、多思考、勤練習,才能把這項工作完成好。

作為神舟飛船的金牌搬運工,從神十二到神十八,萬川將一艘艘載人飛船返回艙平安起吊,順利轉運。

「開上吊車,吊上我們的返回艙,也是一份榮譽,能為載人航天事業作貢獻,我感到非常自豪。」萬川說,他願意一直幹下去,多帶幾名徒弟,在一線參與並見證國家載人航天事業取得一個又一個新成就。

紅星新聞特派記者 張炎良 王紅強 發自東風著陸場

編輯 楊珒 責編 鄧旆光