看過這幅《月令圖》,才算真正讀懂了重陽

看官,金秋十月,都到哪兒賞秋踏秋啦?

是名山大川,還是江河湖海,或者老家近郊?

如果還沒有想好去哪兒打卡,不急,先欣賞下面這幅古畫:

這幅由乾隆皇帝授意繪製的《十二月月令圖-九月》,描繪的就是農曆九月最重要的節日---重陽節的熱鬧景象。

在為數不多和重陽節有關的畫作中,它很具代表性,內容豐富,濃墨重彩的山水景物,烘託了金秋的華美與典雅,盡顯重陽節的清雅遼闊;

又是一年秋風起,又是一年重陽日。

在這個美好的節氣,那就讓我們索性穿越到這幅古畫中,與古人一起打卡有趣的重陽節,共探佳節起源,共品生活真諦。

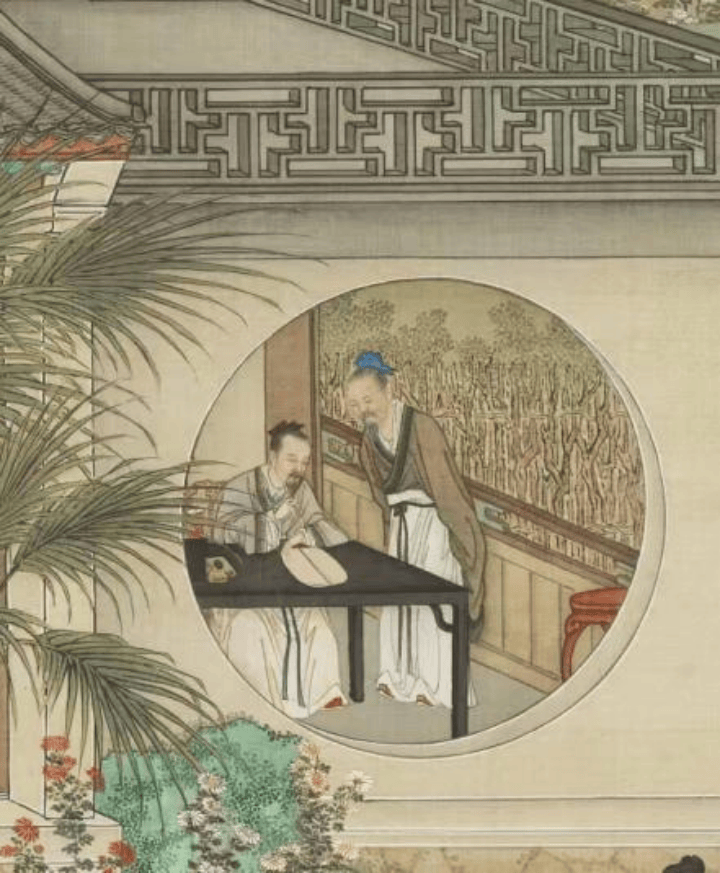

首先,讓我們把目光聚焦於畫作的兩個局部:

人們在山頂的平坦地帶,席地而坐,中間擺放著菊花酒、重陽糕等多樣應季吃食,他們在祭祖祈福後,推杯落盞,談笑風生。

廂房中的兩個老者一坐一立,神態虔誠安詳,似在研究品評族譜,共敘先人功德和家族歷史。

人在畫中游,畫中有民俗。

重陽節,與除夕、清明節、中元節統稱為中國傳統四大祭祖節日。

從遠古開始,農曆九月農作物豐收之時,華夏先民普遍存在著饗天帝、祭恩祖等歲時活動。

《呂氏春秋》記載:

(九月)命家宰,農事備收,舉五種之要。藏帝籍之收於神倉,祗敬必飭。

是月也,大饗帝,嘗犧牲,告備於天子。

(九月)命家宰,農事備收,舉五種之要。藏帝籍之收於神倉,祗敬必飭。

是月也,大饗帝,嘗犧牲,告備於天子。

在季秋,國家要遍祭五帝,並命主管官吏用犧牲祭祀群神。事畢,向天子稟告祭祀已經齊備。

從此,統治者將重陽祭祖進行了條令化和典章化,而民間也通過各種方式,不斷豐富祭祀祖宗的習俗,表達懷念祖先、不忘根本的無限情感。

人們會在這一天,在門口或村口設擺設供桌祭品,跪拜緬懷祖先,感受先人的風範和教導。

甚至有的家族,所有的成員都要趕回老家祭掃祖墓,感恩和祈禱祖先的庇護和保佑,表達對逝親的思念之情。

有的地方還藉此舉辦盛大的「曬秋節」,將豐收的農作物擺放整齊,向先祖報告秋成,感謝先人的恩澤,並祈願來年五穀豐登。

當然,這一天更是闔家團聚的時刻。

一大家人歡聚一堂,回憶先人恩德,喚醒感恩之心,展望家族興盛,共同度過這個特殊的日子。

可以說,重陽祭祖,是這個節日中最為珍貴的部分,它讓人們自覺形成了一種信仰。

這種信仰體現在一代代人,懷著一顆初心,在緬懷先人中慎終追遠,在傳承家風中思源報本。

無論時勢和環境如何變化,只要始終心懷過往先輩,心裡就會踏實安然,眼裡就會有方向,走路就會如履平地,生活自然隨之幸福祥和。

祖先,是生命的源頭,是我們的根本。

敬畏祖先,傳承風範,才能滋養好家族的血脈和精神,才能知道自己來自何處,去向何方,生命之樹才能生生不息,枝繁葉茂。

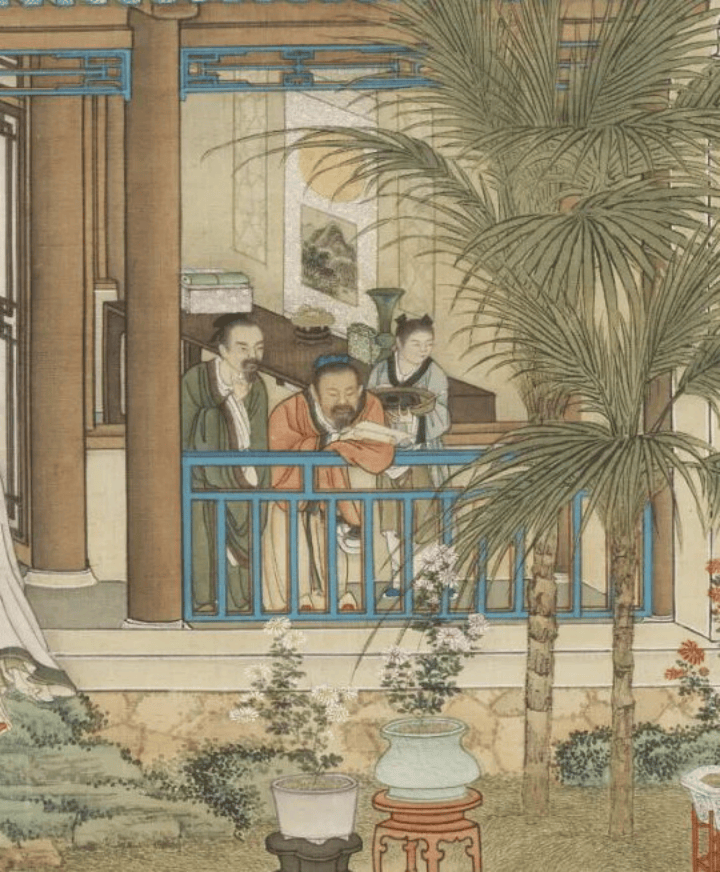

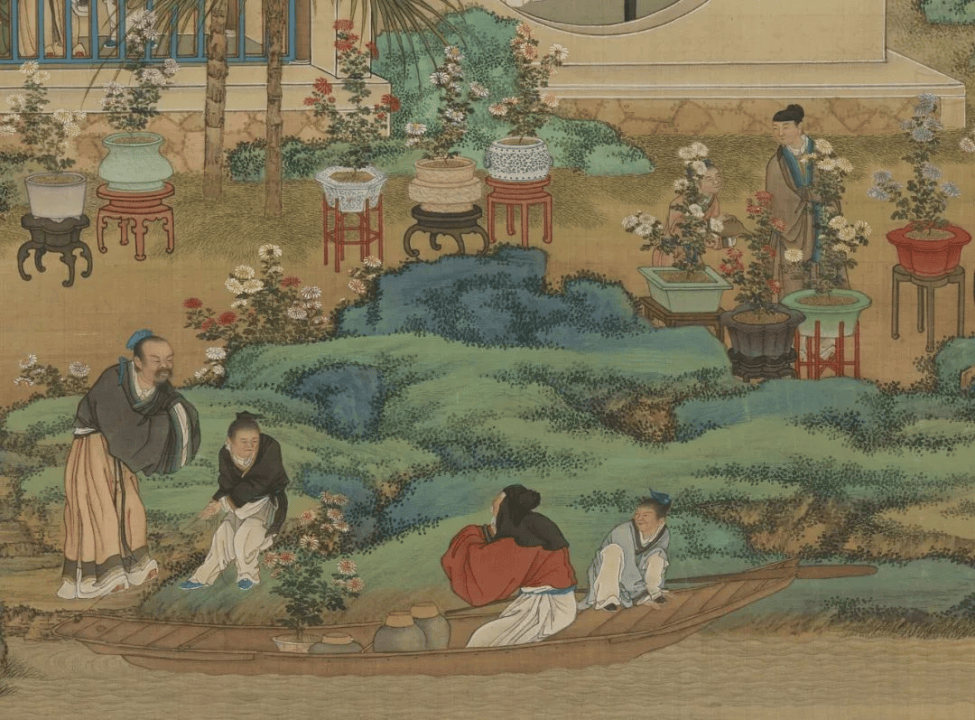

實際上,綜觀《十二月月令圖-九月》,所描繪的就是「菊花會」的盛景。

畫中,各色菊花爭奇鬥豔,分外妖嬈,人們笑靨如花,好不愜意。

尤其是幾個老者,在後輩的殷勤簇擁下,賞菊頌菊,心滿意足。

更有族人乘舟前來,把菊花當作壽禮獻上,天倫之樂,溢於言表。

在古代,菊花大多開放在農曆的9月,所以也被稱為「九花」。

「九」與「久」諧音,故菊花自然而然,成為了祝福長者長壽的象徵。

豈止菊花是「長壽花」,重陽節的本意也是如此。

《易經》中把六定為陰數,九定為陽數。

九月九日,日月並陽,兩九相重,故曰重陽,為吉祥之日,自古就被賦予了長久長壽的寓意。

所以重陽節 自誕生之初,就有求壽的習俗,寄託著人們對老人健康長壽的祝福。

隨著時代更迭,重陽節中關於求壽的習俗,也逐步演化出敬老盡孝的傳統。

人們在重陽節前後, 乘著秋高氣爽的大好時節,陪伴父母登高祈福,避禍禳災,以求長壽。

還有的在重陽節這天,出嫁的女兒要拎著精心準備的菊花酒和重陽糕,回娘家探望父母,噓寒問暖,獻上孝心,這叫歸寧父母。

這些儀式感滿滿的愛心之舉,已經成為了人倫常情,是「天之經,地之義,德之本,民之行」。

俗話說:「百善孝為先。」

重陽,美在一份牽掛,暖在一份孝心,它不僅僅是一個節日,也是一個重要的提醒。

提醒我們,父母始終是每個人最大的福祉,善待自己的父母,讓他們擁有幸福健康的晚年生活,才能擁抱這世間最大的幸福。

曾幾何時,長大後的我們,在外學習、工作、生活,常回家看看和陪伴父母逐漸變得奢侈。

而今,父母老去,重陽佳節,我們又可以做點什麼?

可以帶上一包可口的點心,買一件越冬的毛衣,來一趟說走就走的歸家之旅,回家為父母獻上子女微薄的心意。

可以在家庭聚會上,給他們一個溫暖的擁抱,端上一杯菊花養生酒,祝福父母健康長壽。

可以在家常嘮嗑中,把老人常念叨的話再幸福地聽一次,把父母健康養生知識再叮囑一遍。

也可以借著麗日天晴,陪父母一起登高賞景,讓他們度過一個身心愉悅的「老年節」。

當然,如果你在異鄉奮鬥,實在無法回家,也要打個電話,或者視頻聊天,這也是父母嘴上不說而內心期待的禮物。

人生來來往往,卻未必有那麼多來日方長。

重陽節的每一份孝心,都是父母心中最好的禮物,而陪伴,也永遠是最長情的告白。

子欲養而親尚在,便是世間最大的幸福。

綜觀整幅圖畫,處處恬淡安然。

畫面上部,群山環抱,白雲繚繞,天高氣爽,讓人頓生心曠神怡之感。

畫面正中,秋收完畢,農事清閒,有的女眷頭簪菊花,裝束一新,三三兩兩相約出門賞秋踏秋,享受這難得的秋景。

畫面下部,花團錦簇,香飄十里,人們閒暇之餘,品菊賞菊,生活狀態極為鬆弛。

由此可見,重陽節除了祭祖孝親,還是個吉慶有餘的歡樂節。

的確,古人在這一天的吃喝玩樂活動,委實不少,甚至比今天有過之而無不及。

遍插茱萸,吃重陽糕,飲菊花酒,出遊賞秋,可以說樣樣不落。

特別到了唐代,重陽節正式成為朝廷的法定節日。

唐順宗明確規定:

每年正月最後一天、三月初三、九月初九為三大法定節日,文武百官可以自己選擇旅遊勝地賞景為樂。

而且朝廷還會給官員們賞賜,這就是歷史上最早的「過節費」。

百姓們當然得不到皇帝的額外賞賜,但也自有雅興,歡樂祥和度佳節。

佩插茱萸。家家戶戶佩插茱萸,辟邪除穢,祈求全家平安無虞。

登高望遠。放眼四野皆美景,呼朋引伴登高山,既健身祛病,又暢享清氣,一舉兩得。

吃重陽糕。重陽糕要做成九層,像座寶塔,上面還盤踞兩隻「小羊」,以符合重陽(羊)之義。全家人吃了重陽糕,事業生活,百事俱高。

飲菊花酒。菊花含有養生成分,是重陽必飲的「吉祥酒」,人人啜飲,祛災祈福。

明代詩人申時行曾有詩言:

九月九日風色嘉,吳山勝事俗相夸。

闔閭城中十萬戶,爭門出郭紛如麻。

拍手齊歌太平曲,滿頭爭插茱萸花。

九月九日風色嘉,吳山勝事俗相夸。

闔閭城中十萬戶,爭門出郭紛如麻。

拍手齊歌太平曲,滿頭爭插茱萸花。

這首詩形象描繪了重陽節人盡狂歡的情景,再內向的人置身其中,也會開朗開心,玩不成深沉。

古人尚且如此,今人更應收放自如,否則真的虧欠這大好秋景。

如果你日日忙碌不得開心顏,哪怕身體已經透支,還在咬牙堅持;

如果你困於工作家庭的千頭萬緒,每一天都承受著各種壓力;

如果你為了別人的期待,忽略了自己,也忘卻了真正的追求。

不妨借著重陽節,放下包袱,融入俗世,去尋找天高雲淡的身心舒適和有滋有味的生活智慧。

放下忙碌的工作,不糾結,少顧慮,約上家人登高望遠,盡情想得遠,想得美,想得比天高。

秋菊盛開,摘幾瓣泡茶,擷幾朵釀酒,在茶敘酒酣中,化解愁腸,排除鬱結,怡然心情。

也可以享受一段安靜的閱讀時光,或者沉浸式參加一次身體鍛鍊,照顧好自己的內心和身體。

當你對自己多了一份內心的關照、身體的呵護和精神的滋養,也就學會了如何善待自己。

這樣不僅能夠保持健康和快樂,更能以一種平和和智慧的方式,面對生活中的起起落落。

人生一世,草木一秋,唯有摒棄雜念,樂我所樂,傾盡餘歡,善待自己,這才是最好的生活態度。

《十二月月令圖-九月》描繪了重陽節簡約多彩的生活圖景,重陽節則飽含天人合一的和諧理念,也充滿著對家族、親情和生命的尊重,更承載著人們嚮往美好、追求幸福的夢想。

經過幾千年的歲月流變,它已經不僅是一個傳統節日,更是一條穿越時空的情感紐帶,一個奔赴美好未來的節點。

每一個中國人,都在這個全民化的傳統節日裡,懂得了慎終追遠、珍惜親情和熱愛生活。

歲歲重陽,今又重陽。

無論走得有多快,都不要忘記來時的路。

無論離家有多遠,都不要忘記父母的期待。

無論生活有多難,都不要忘記善待自己。

因為,重陽節的每一種習俗,每一片風景,都在告訴我們何為人,何為生命,何為生活。

點亮 「在看」,願你步步登高,喜樂安康。

十點讀書開視頻號啦!

金牌主播夏萌出鏡,帶你重讀經典

從唐詩宋詞到中外名著,短視頻里學知識

歡迎點贊關注

本期解讀:寒露

作者 | 佳鋼,遵從內心,一路向陽。

主播 | 絳染 ,電台主播、愛配音,神秘的愛貓人。

圖片 | 視覺中國,網絡(如有侵權請聯繫刪除)