人到五十,迷上豪門霸總

短劇的風,終於還是從年輕人身上吹向了銀髮一族。

最近,一系列「夕陽紅」題材的短劇在社交網絡上爆紅。

被網友戲稱:「霸總愛上絕經的我。」

這些短劇,融合了家庭瑣事與戲劇性情感,仿佛將父母那輩的黃金檔電視劇濃縮至手機螢幕。

有數據顯示,中老年短劇在熱播榜上穩居一席之地,幾乎每期都有它們的身影。

艾瑞諮詢的報告也指出,在2024年的微短劇市場中,40至59歲的用戶占比高達37.3%,而60歲以上的用戶也占到了12.1%。

再聯想不久前微博上那一組讓人瞠目結舌數據:

2024年短劇市場規模將超500億。

原來,平時買菜都要砍半天價的父母們,其實早已在微短劇充值上一擲千金了。

寫下這篇文章之前,十點君看了最近幾部備受矚目的中老年短劇。

與傳統的電視劇不同,每集不足三分鐘,集集有爽點的短劇,恰好契合了現代人碎片化娛樂的需求。

「15秒一個小反轉,30秒一個大推進,最後的10秒留一個懸念」,這是短劇的慣用套路。

既有緊湊的邏輯,又融合影視的質感;

當然了,除了演員的選擇非常接地氣;

劇中貼近現實生活的台詞,和代入感十足的劇情也讓人慾罷不能。

就拿最近爆紅的短劇《閃婚老伴是豪門》來說吧。

49歲的女主角石小秀,閃婚了55歲的霸道總裁雷志遠;

婚後老公溫柔體貼,養女孝順懂事。

價值7萬多的高定裙子、50萬的百年人參,養女說送就送;

遇到極品親戚的刁難,她挺身而出,大聲宣告「女兒替媽出頭天經地義」。

圖片來源:短劇《閃婚老伴是豪門》

至於丈夫,他不僅財力上支持,更是在為女主撐腰的路上越走越堅定;

狗眼看人低的金店店員、死纏爛打的渣男前夫、愛占便宜的極品親戚……所有給女主使絆子的人,統統得到了應有的教訓;

當女主被兒媳婦一家欺負時,男主如同天降神兵,一聲怒吼「誰敢動她一下試試」。

圖片來源:短劇《閃婚老伴是豪門》

結局呢,貼心的養女,原來是失散多年的的親生女兒;

原本懦弱的兒子,最後也硬氣了一回,跟欺負女主的惡毒媳婦離了婚。

咱就說,代入一下女主的角色,這生活放在現實,擱誰誰不心動。

比起強調慈母苦情的女頻,男頻的男主總是在關鍵時刻亮出隱藏的霸總身份,劇情更是突出了一個「爽」字。

比如《代駕老爹巔峰歸來》、《老炮兒之上陣父子兵》,劇情就是圍繞雙重身份來塑造反轉和爽點。

有位網友曾吐槽自己的爸爸:

作為一名邏輯思維嚴謹,嚴肅沉穩的重點高中實驗班教師,沉迷於土味狗血短劇,吃飯追、葛優躺追,還時不時咯咯笑。

作為一名邏輯思維嚴謹,嚴肅沉穩的重點高中實驗班教師,沉迷於土味狗血短劇,吃飯追、葛優躺追,還時不時咯咯笑。

越土味,越上頭,短劇讓中老年男女集體「淪陷」。

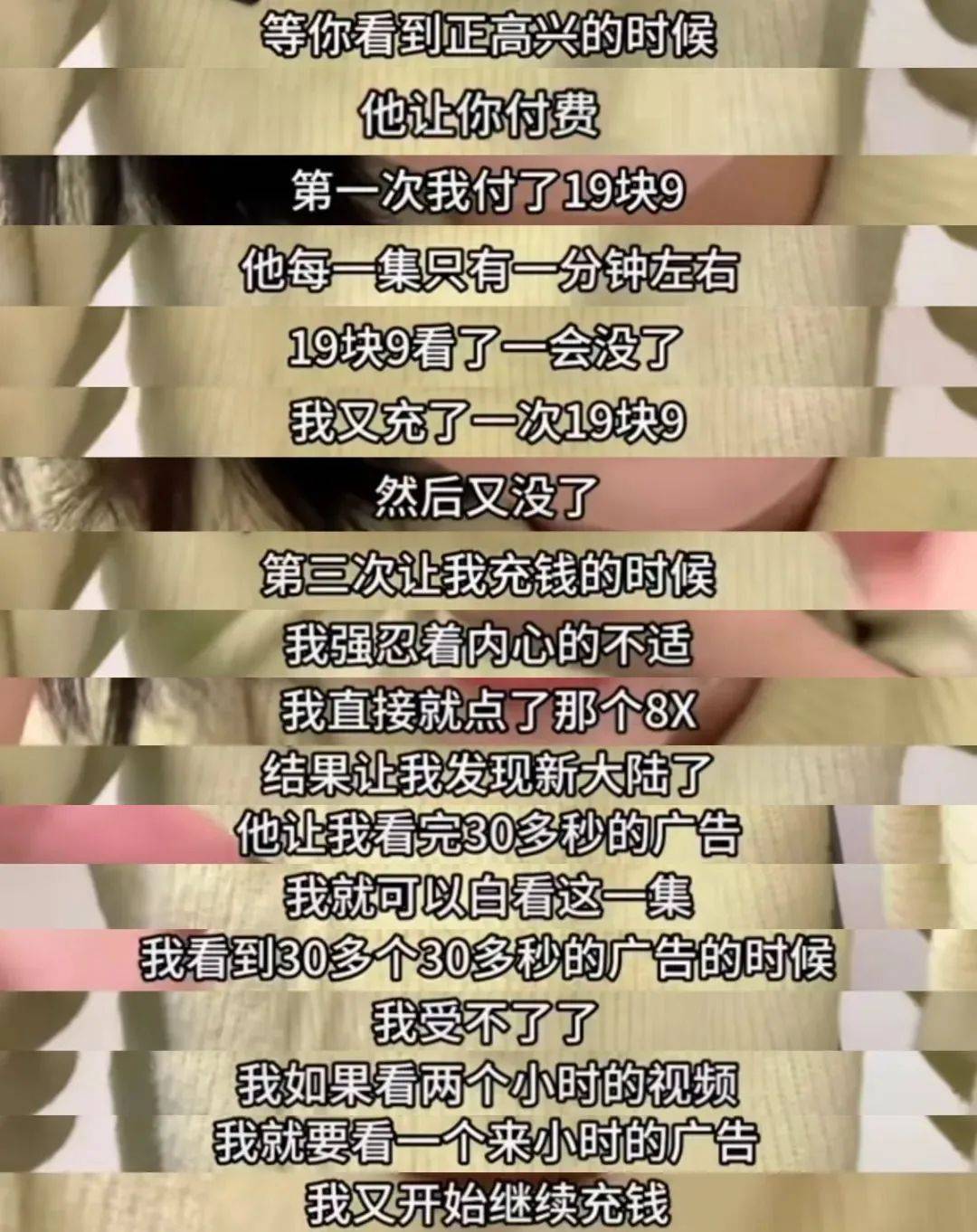

過分的是,這些讓人慾罷不能的付費短劇,總是在劇情高潮時突然剎車,非得掏腰包才能繼續追下一集。

之前,微博有條熱搜「我媽看微短劇花了六千多」,就直接引爆了千萬網友的熱議。

許多網友紛紛跳出來吐槽,自己的爸媽也深陷充值的漩渦。

博主@新疆茅姐就分享過她的付費經歷。

在花了300多元追完一部短劇後,她直接將短劇比作「電信詐騙」,還調侃說,「現在沒有被騙,只是還沒遇到一款適合你的騙局。」

圖片來源:@新疆茅姐

如果年輕人追短劇,還能東拼西湊免費「撿漏」;

那麼,大多數父母們簡直就是毫不設防,他們沒掌握這種技巧,急於知道劇情發展,通常只能乖乖掏錢。

更有甚者,一不小心就落入了自動續費的陷阱,等回過神來,已經花了一筆「巨款」。

心理學家弗洛伊德曾提過一個的概念,「替代性滿足」。

他認為,一個人慾望受阻的話,就會不斷尋找新的目標以求滿足。

如果用這個認知,去理解父母,我們或許就能明白,他們為何會被短劇拿捏了。

在短劇霸屏之前,那些長篇的武俠劇和家庭劇,是中老年觀眾的熒幕首選。

然而現在,要順利開啟電視並挑選到自己喜愛的節目,已經變成了一項挑戰。

去年11月,公眾號@五環外就發過一篇文章,直指獨居老人的「智能屏困局」。

自從智能電視普及後,很多節目不充會員,根本沒法看。

再加上各種複雜的功能和廣告,種種限制下,老人的娛樂權利直接被剝奪。

知乎上曾有一個真實的帖子:

「一個高中生,兩個大學生,拿著遙控器研究了10分鐘,不知道怎麼進去CCTV1。」

曾經,只需要按一個開關鍵就能打開電視看節目的時代,已經翻篇。

年輕人遇到智能電視都得舉雙手投降,更何況中老年人呢。

於是乎,他們的目光只能轉向其他新興媒介上。

當然,這只是客觀因素,父母們之所以會沉迷短劇,更深層的問題在於他們被忽視的情感需求。

去年,《法治日報》在微博上提到,許多網癮老人屬於「老漂族」;

他們來到陌生城市,往往容易「水土不服」。

圖片來源:微博@法治日報

朋友阿濤的母親就是這樣。

她從老家來到大城市,幫助兒子照看孩子。

一次偶然,阿濤發現母親每個月的退休金都花在了付費短劇上。

儘管阿濤多次勸說,但效果甚微,有時甚至會引發母親的不悅。

無奈之下,阿濤查看了家中的監控錄像,試圖找出原因。

沒想到接下來的一幕幕卻讓他無比自責。

原來,天倫之樂只是理想,對於母親來說,大城市的生活,更多的是孤獨、衝突和忍耐。

監控畫面里:

母親每日忙碌於照顧孩子、買菜、做飯、打掃衛生,承擔了家庭的重擔;

家中的快遞包裹不斷,但鮮少有專門給母親的禮物;

一家人圍坐看電視,看似和諧,母親卻總是蜷縮在角落;

由於生活習慣和育兒觀念的差異,婆媳之間的小摩擦時有發生;

而自己為數不多的時間,更多地給了妻子和孩子;

……

回想起母親曾多次表達「自己老了,沒用了」,小心翼翼的樣子,阿濤無比揪心。

他逐漸明白,母親是沉默的,不安的。

她渴望的是劇中那種有人愛、母慈子孝、付出有回報的溫馨場景;

而這些是阿濤現實中所欠缺的。

家庭之外,大城市的生活空間同樣讓母親感到侷促;

離開了過去的朋友圈,她在大城市中想找個說話的人都難。

而重新建立新的社交圈,不僅需要社交技巧,更需要時間——而她的時間已被家務、照顧孩子所占據。

因此,社交需求將她「逼回」線上,一集幾分鐘的短劇,反而更加方便。

這是為人子女的無奈,也是為人父母的悲哀。

在年輕人的世界裡,精神出口可以是工作、是美食、是山川大海。

而那些年紀大了,逐漸被社會和家庭排擠到邊緣的中老年,他們的生活卻進入一種停滯狀態。

他們年輕時來不及、也沒條件追尋自己想要的生活;

年老時被空虛、寂寞和渴望裹挾,迫切需要一個出口來釋放這些壓抑已久的情感。

此時,短劇恰好成為了這樣一個出口,為他們編織出一個個美好的夢境。

最近微博上的一組話題讓我深有感觸:

老年短劇的社會價值是讓老年人有劇可看。

顯而易見,目前市場上針對中老年群體的電視劇題材確實稀缺。

細心觀察便能發現,中老年人往往還在回顧那些十幾年前的經典老劇,這與我們反覆觀看《甄嬛傳》的情形頗為相似。

中老年短劇的興起,恰好彌補了這一娛樂空缺。

今年1月,國務院辦公廳發布了《關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見》里,也在積極推動豐富老年文體服務。

除了短視頻創作,還涵蓋了文學、廣播、影視、音樂等內容。

相信在不久的將來,會有更多高質量的中老年題材文娛產品和服務出現。

畢竟,每個家庭都有老人,每個人也終將老去。

培育好的土壤,終究收益的都是自己。

坦率地說,銀髮一族在短視頻領域得到關注是一件好事,但他們的需求不能只被短視頻看到。

作為子女,當我們抱怨父母沉迷短劇,先別急著阻止,而是要先反思,我們是不是真的了解他們需要的是什麼。

十點君也想給大家分享兩個建議:

1、正視並彌補我們所缺乏的陪伴和關心

作家劉娜曾經分享過一個觀點,她認為:

沉迷網絡的孩子,是在抓住網遊這根救命稻草,向父母發出吶喊:

看見我,陪陪我,聽我說,理解我,不要拋棄我,我是需要你的。

同樣地,沉迷短劇的父母也在向子女發出這樣的呼喚。

人老了,害怕留守和忽視,害怕成為子孫和社會的負擔。

對於父母來說,更多地陪伴和交流,看見並肯定他們的付出,是緩解他們孤獨感和對年老的恐懼的關鍵。

只有更多地關注他們的心理和身體狀況,我們才能引導他們更好地融入現實生活。

2、疏導而非堵塞。

其實說到底,短劇不過是一種文化消費產品。

我們也不是簡單粗暴地禁止父母觀看。

年輕人也會花費數百上千去體驗劇本殺、聽演唱會,父母為什麼不能為自己的興趣投入幾十上百呢?

只是目前有些短劇借著監管的漏洞亂收費,又或者傳遞一些內容低俗的價值觀,還有些父母甚至不顧健康熬夜追劇。

幫助父母尋找性價比高的優質短劇,提醒他們合理安排時間,勞逸結合。

有空的時候,甚至不妨陪父母一起看看這些短劇,增加彼此間的話題,也不失為一種家庭的樂趣。

就像羅翔說的:

網絡只是現實世界的投射,它並不比現實世界美好,當你在現實世界感到孤獨,想在網絡世界獲得溫暖,結果可能會更孤獨,因為網絡不僅放大了人性深處的幽暗,也放大了人性對美好的期待。

網絡只是現實世界的投射,它並不比現實世界美好,當你在現實世界感到孤獨,想在網絡世界獲得溫暖,結果可能會更孤獨,因為網絡不僅放大了人性深處的幽暗,也放大了人性對美好的期待。

短劇世界不是孤獨的良藥,過度沉迷只會讓人更加孤獨。

但作為子女,我們更應該在父母身上多花時間,多傾聽和了解他們的情感需求。

畢竟,真正的溫情不在於螢幕之後,而是在每一次真摯對話和相互理解之中。

當現實關係富足了,父母的精神才能得到真正的滋養。

最後,也希望父母們能將時間、精力乃至部分財富,花在那些能夠真正增加自身幸福感的地方。

父母安好,兒女的幸福才完滿。

點亮【在看】,願每個父母都能安享晚年,每個人都能被溫柔以待。

你的父母是不是也沉迷短劇?他們為短劇付費了嗎?

你自己有沒有在看?或者你身邊有沒有朋友正在看?

你對短劇這個行業有沒有什麼看法?

歡迎來留言區一起探討吧。

作者 | 理理

主播 | 安東尼,朝鮮冷麵下藏著一顆韓國燒烤的心。

圖片 | 視覺中國,網絡(如有侵權請聯繫刪除)

點擊下方卡片 發現更多美文