中國時隔44年

再次向太平洋發射洲際飛彈!

再有幾天就是國慶節了,萬萬沒想到,火箭軍給國慶來了個大獻禮!

9月25日8時44分,火箭軍向太平洋相關公海海域,成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈,準確落入預定海域,試驗達到了預期目的。

一般人可能意識不到,這次洲際飛彈的試驗的重大意義,這麼說吧,這是中國在1980年之後,時隔44年,再次向太平洋進行超遠距離發射洲際飛彈!

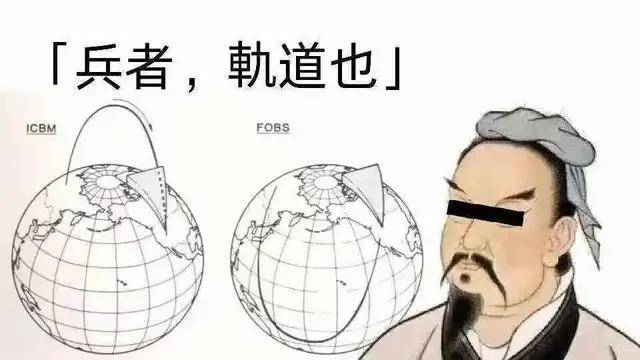

那麼問題來了,以往的洲際飛彈發射不都是在境內搞的嗎?為什麼這次要往太平洋打?

咱們都知道,洲際飛彈,是一個國家核威懾體系中最最最重要的載具之一,也一直是各個核國家研發的重點。

但是,洲際飛彈的射程非常遠,動輒1萬公里以上,沒有哪個國家有這麼遼闊的國土,來試驗洲際飛彈。哪怕蘇聯那麼大領土,面對射程1.6萬公里的R-36M/M2「撒旦」彈道飛彈,也是力不從心。

那麼,我造出一枚洲際飛彈,如何在國土面積不夠的情況下(比如朝鮮這種小國),來試驗其能否打1萬公里呢?

其實呢?也是有辦法的。

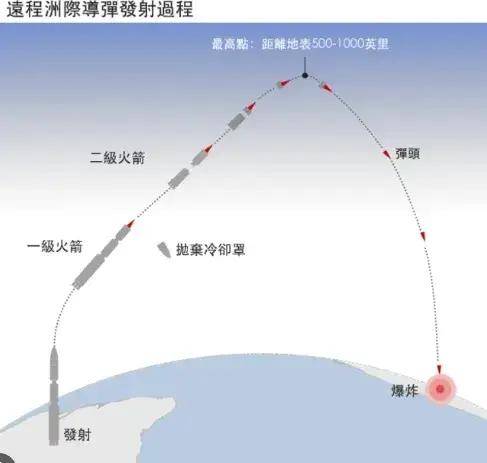

咱們都知道,洲際飛彈是彈道飛彈的一種,之所以叫彈道飛彈,就是因為其除了加速階段之外,其他階段基本上都是依靠慣性飛行。

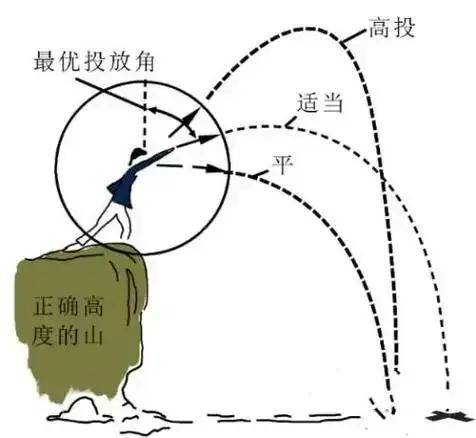

這個過程,就好比我們往遠處扔石頭一樣。

那麼,在扔石頭範圍不夠的情況下,我們明明能扔10米,但是必須扔到5米的範圍內,怎麼實現呢?兩種辦法:

第一種辦法,減小扔出去的力,也就是推力調節。

第二種辦法,增大仰角,也就是高拋彈道。

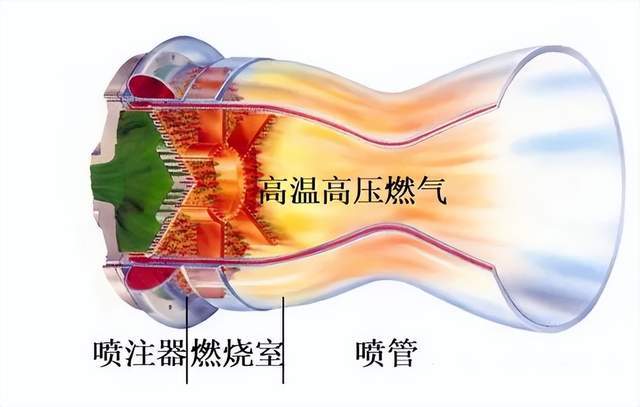

彈道飛彈的推力調節可不像我們扔石頭那樣簡單。對液體飛彈來說,一般是通過開關燃料閥,調整進入燃燒室的氧化劑和燃燒劑的流量,來實現推力的調整。

而固體飛彈就比較麻煩了,因為火箭燃料柱在生產時,就已經按照彈道需要刻畫成不同的曲線內徑,一旦點燃,就只能等著燃料燃燒殆盡,所以靠調節燃料的方式是行不通的,只能打開燃燒室預設開口,降低燃燒室內壓力,或者用反向噴管,來減小推力,實現射程調節。

然後,根據飛彈在各個高度的發動機推力曲線數據,就能計算出,如果不減小發動機推力數據,飛彈能實現的最大射程了。

而高拋彈道就沒有這麼麻煩了,通過調節主動段飛行方向,讓飛彈一直往高處飛,把燃料都消耗在上升段,就可以實現降低射程的目的了。

這就像迫擊炮射擊,超過45度之後,仰角越高,射程越近一樣。

同樣,根據數據計算,也能得到飛彈的實際飛行距離。

這個方案因為比較簡單,所以基本上所有搞彈道飛彈的國家都用過,比如美國陸基的民兵、海基的三叉戟,以及中國的東風5和巨浪2。

中國在研發東風5洲際飛彈的時候,初始設計的射程為12000公里,但中國的國土從最東到最西,最遠也不過6500公里,根本不夠全射程試驗的,所以在研發前期,採用的都是從東往西部靶場發射的方式進行高拋彈道試驗。

後續的一系列飛彈試驗,也同樣是高拋彈道,陸基是從太原酒泉發射打羅布泊,或者從新疆往南海打,海基是從渤海打到羅布泊附近,距離2000-3000公里。

朝鮮的情況和中國差不多,2022年3月24日的洲際飛彈試驗中,朝鮮「火星」17飛彈飛了1090公里,但飛行高度卻達到了6248公里(一般的洲際飛彈飛行高度在200千米到1000千米之間)。

搞這種縮短射程的試驗的好處,就是組織簡單。

射程縮短後,可以把落點安排在境內或者近海,省得鄰國的嘰嘰歪歪,也不用在現場安排特別複雜的安保措施,就算打偏一點,問題也不算太大。

而如果要搞全射程試驗呢?那就複雜了。因為國土不夠,就必然要往公海去打,要給周邊國家提前通報,還要派遣艦隊去預定落點守著,防止彈頭被打撈走。

1980年的時候,中國東風5飛彈進行第一次全射程試射,為了保證這次試射,中國湊了一支由18艘艦船組成的艦隊負責回收數據艙。饒是如此,還出現了美國和澳大利亞軍艦企圖搶走數據倉的事件,最後被中國阻攔後,美國不甘之下還打撈了一桶被染料浸染的綠色海水。

所以說,全射程實驗對一些海軍實力弱的國家來說,泄密的風險非常大。

但是,全射程試驗雖然麻煩,但同樣好處多多。

一方面,是可以檢驗飛彈的遠距離飛行性能和零部件的可靠性,特別是檢驗飛彈在飛出測控區的情況下,能否正常飛行且準確命中目標。

另一方面,相比那種射程縮水的試驗,全射程試驗的威懾能力足夠強。

所以無論是美國還是蘇聯,都搞了不少全射程試驗或者准全射程試驗。

比如美國的陸基洲際飛彈,一般是從本土內華達射向太平洋中部的夸賈林環礁靶場,直線距離約為9000公里,而海基大多是從加州海域打擊夸賈林環礁靶場,射程約為7000公里,都基本上算是准全射程試驗了。

而蘇聯呢?陸基一般是從普列謝茨克打擊遠東的勘察加半島或者現在哈薩克的拜科努爾。海基飛彈則是從巴倫支海發射打擊勘察加,雖然距離近了點,但核潛艇可以前出,覆蓋美國本土沒問題。

那麼問題來了,中國這次是在搞什麼洲際飛彈試驗呢?是傳說中的東風51嗎?

其實吧,這次大機率不是試驗什麼新型號,而是一次「值班拉動」。

咱們都知道,無論美俄,都有若干支24小時待命的核飛彈部隊,這就是所謂的「戰備值班」,確保一聲令下,飛彈馬上能發射。

以美國為例,美國本土空軍部隊配備450枚民兵3洲際飛彈,分別部署於懷俄明、北達科他和蒙大拿三個州的對應聯隊。每一發民兵3都有其自己的發射井,由若干個發射控制中心來控制,一旦這些發射中心接到發射命令,在10分鐘內,就能完成所有飛彈的發射。

海基也差不多,美國海基核力量平均每天有432枚彈頭處於值班狀態,總當量為1.12億噸。再加上陸基的核飛彈,值班狀態的彈頭總數為873枚,總當量為2.44億噸。

那麼,這些值班彈的保養維護情況如何?(畢竟這些彈都幾十年了)值班人員有沒有擅離職守?指揮通訊系統是否暢通?其實誰心裡都沒底。

所以,美俄都有不定期進行「值班拉動」的制度,時不時地打一發,檢驗「戰略飛彈系統的備戰可靠程度」。

事實證明,這一「值班拉動」,還真能檢驗出問題。

今年9月,俄羅斯在北部阿爾漢格爾斯克州的普列謝茨克航天發射場,發射了一枚薩爾馬特洲際彈道飛彈,但是根據路透社和美國《紐約時報》等媒體報道,飛彈發生故障,並在發射井內爆炸。衛星圖像顯示,俄羅斯發射井出現一個約60米寬的彈坑,而兩周前同一地點的衛星圖像則未見該彈坑。

而中國呢?雖然也有飛彈旅戰備值班任務,但為了避免國際炒作,一般不進行這種全射程的「值班拉動」,只會在境內搞一些高拋彈道段射程試射,打一些「沙漠中的航母」之類的目標。

中國某地會移動的航母靶標

不過這次,和以往完全不用,從新聞公告就能看出很多端倪。

「9月25日8時44分,中國人民解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域,成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈,準確落入預定海域。此次飛彈發射,是年度軍事訓練例行性安排,符合國際法和國際慣例,不針對任何特定國家和目標。」

發射主體是誰?是火箭軍,而不是航天X院,而且強調是「年度軍事訓練例行性安排」,這說明這枚飛彈已經是定型型號,而不是實驗型號。

發射目標在哪?太平洋海域,顯然這是一次全射程的試射,我們拿地圖量一下就會發現,如果是南太平洋海域的話,射程已經接近12000公里了,換言之,更接近實戰彈道。

1980年發射東風5時的彈道

載荷是什麼?是模擬彈頭,而不是1980年時候的數據倉,過去需要撈,這次可能不用撈了。

更關鍵的是,這次和1980年那次遮遮掩掩的「運載火箭試驗」不同,竟然挑明了是「洲際飛彈」!我攤牌了,不裝了!

那麼,中國為什麼突然搞這一次全射程試射呢?

第一個可能,很簡單,就是核威懾。

雖然這次發射是「例行」的,但這麼長時間沒搞,突然來了一次,顯然不簡單。

2022年年初,中、俄、美、英、法五個核武器國家共同發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》,強調核戰爭打不贏也打不得,承諾核武器互不瞄準。

但是吧,隨著國際形勢的不斷發展變化,世界烽煙四起,特別是因為美國大選臨近而連帶產生的各類不穩定因素的增多,那麼為了震懾某些冒險主義,就必須展示自己的核能力。

畢竟,和平,不能寄希望於對方不開槍,而是建立在相互摧毀基礎上的。

現在,中國向太平洋海域發射洲際飛彈,說是不針對任何國家,但周邊國家,看到中國洲際飛彈落到家門口,哪個不肝顫?

第二個可能,顯示中國火箭軍的戰備水平。

我們可以看到,2023年至今,五常中的四常都已經搞了自己的洲際飛彈試射了。

其中,英國試射「三叉戟」-Ⅱ潛射洲際彈道飛彈,失敗。

俄羅斯試射薩爾馬特洲際飛彈,飛彈在發射井爆炸,失敗。

法國試射M-51.3潛射洲際飛彈,成功。

美國試射民兵3飛彈,一級主動段出現故障,偏離預定彈道後在空中自毀,失敗。

現在壓力給到了中國,中國能否成功?

結果,中國火箭軍以一次完美的試射,打消了社會上的所有質疑,畢竟這次屬於戰備狀態的全射程試射,從技術水平和實戰性角度來說,都是最高的,充分顯示了中國火箭軍的戰備能力。