今年4月下旬,已經4年沒開的北京國際車展終於開幕了。經過4年的發展,毫無疑問,這次北京國際車展是最「國際范」的一次。

以前是外國廠商展示新車多,中國觀眾多。而這次,則是中國廠商展示新車多,公司老總多,外國觀眾多。其中不乏重量級人物,比如寶馬集團董事長齊普策,還有路特斯的查普曼等等都跑來了。

外國人拿皮尺測量國產車,並記錄在表格上

在熙熙攘攘中,韓國車企參展人員最為搶眼,他們使用皮尺和手電筒認真審視國產新車的每一個細節,尤其是在聽講解員講解比亞迪車上功能時,韓國車企人都聽的原地靜止了,就像小孩子看見寶貝一樣全神貫注。

這畫面,讓我想起了劉華清當年觀看美國航母一樣的場景

很多人奇怪,韓國也算世界造車強國,至於這樣嗎?

其實吧,韓系車早已經不再是曾經那個中國市場重磅級選手了,2024年第一季度,韓系車在華銷量僅為9.4萬輛,同比減少39.3%。毫無疑問,在2024年面臨激烈的價格戰中,韓系車的份額一定還會進一步下降,最終淪為中國市場的小透明。

那麼,韓系車是如何丟掉中國市場的?

韓系車的崛起

其實說起韓系車的衰落的原因,還要從韓系車的崛起說起。

在1944年,韓國誕生了兩家機械公司,分別是起亞的前身「京城精密工業」,以及現代的前身「阿道汽車修配廠」。

只不過這倆公司都造不了汽車,「京城精密工業」是造自行車的,而「阿道汽車修配廠」,是給日本人修車的。

韓戰結束後,這兩家公司才開始真正造車。當然,他們造的都不是轎車,而是貨車。

比如,更名為「起亞」的京城精工,費了半天勁,終於造出了小型廂式三輪貨車K360,其實就是個三蹦子。

而現代呢?靠著給美軍修車,攢了一堆美軍不要的「威利斯」吉普車配件,然後手工拼裝出了自己的小貨車。這番操作和韓國著名美食「部隊鍋」的誕生如出一轍。

但是,這些車拿來湊合用可以,想建立一個拉動經濟的汽車產業,還差得遠。而且零部件嚴重依賴進口,韓國也沒那麼多外匯啊!

韓國汽車命運真正的改變,其實來自於朴正熙。

朴正熙上台後,面臨一窮二白、人均GDP只有78美元的韓國經濟狀況,痛定思痛,決定大搞工業化,徹底改變韓國貧窮落後的面貌。

但問題來了,韓國沒有工業基礎,也沒有進出口貿易,因此沒有什麼外匯購買工業設備和技術專利等,因此,當務之急就是先要找到一筆發展資金。

錢哪來?朴正熙一邊找日本簽訂了《韓日基本條約》,以放棄日本賠償為代價,換來了8億美元的發展資金以及技術轉讓。另一邊派遣韓軍參加越南戰爭,賺取了大量美元外匯。

有了外匯,朴正熙砸了重金,找美國和日本引進了汽車技術,為汽車工業打好了基礎。

1970年,朴正熙出台「汽車工業育成計劃」,以軍事指令的方式,制定了重要零部件國產化目標。

在這一軍事指令的督促下,各個財閥都像被抽了鞭子一樣忙著發展汽車工業。1973年,現代汽車公司引進日本三菱公司的三大件(發動機、變速箱和底盤),並試製成功國產汽車。同時,起亞的所下里工廠正式落成,讓韓國徹底告別了手工裝配,可以流水線造車了。

隨著汽車、造船等工業為代表的產業興起,帶動韓國多項產業快速發展,韓國經濟才能創造出「漢江奇蹟」。而韓國汽車工業也正式形成現代、起亞、亞細亞和高麗通用四大汽車生產企業的格局。

但是,變故很快到來了。

1973年第四次中東戰爭後,世界油價飆升,汽車行業轉向蕭條,韓國也不例外。

於是朴正熙又制定了「長期汽車工業振興計劃」,決定將整車生產部門和零部件生產部門分開,簡單來說就是實力強勁的公司專注於整車製造生產、研發,能力薄弱的專注於零配件生產配套供應,發揮各自優勢。到了1976年,韓國主要汽車國產率達85 %以上。

同時,韓國政府一個勁地宣傳「愛國就坐國產車」,有一次韓國9大財閥集團領導人參加會議,只有樂天集團總裁的座駕是奔馳,其他的8位用的全是韓國車,在財閥的引領作用下,韓國民間形成了「以開國產車為榮」的風氣,這也是「韓國街上見不到日本車」的由來。

「身土不二」這個詞也是這一時期在韓國流傳開來的,這個詞的意思是「身體和國土一模一樣,在自己國土上生產的東西,才是最適合我自己的,本國人就是要用本國產品」。不過「身土不二」是韓國農協從古書上翻出來讓韓國民間抵制進口糧食和進口商品的。

就是這樣的支持國產政策,讓韓國汽車工業熬過了新手期,到了80年代,隨著國際經濟的回暖,韓國走向欣欣向榮,民眾對於私家車出行的需求日益擴大,給了韓國汽車產業一個需求旺盛的市場。1986年,韓國汽車年產量達到了60萬台。

但是,這還不夠,因為光在國內賣不是什麼本事,只有出口,才能證明自己是汽車大國。

汽車出口談何容易?80年代,美系、歐系都有自己的勢力範圍,新加入的日系也在非洲市場上攻城略地了,韓系車想出頭,難而又難。

於是,韓國人對自己的產業政策再次進行了調整。

一方面是技術和價格。

和最初靠「低質低價」挑戰海外的中國汽車不同,韓國汽車走的是「高質低價」路線,韓國汽車在吸收了日本、美國、法國汽車技術之後,將大量資金投入到研發,比如現代,1986年研發費用就已占銷售額比率的4 %左右,達到先進國家(3%~5%) 的水平,所以短短時間就完全掌握了汽車核心的三大件技術。

更何況,韓國財閥的特點是產業布局很廣,比如現代,業務範圍包括鋼鐵、機械、貿易、運輸、冶金、電子等幾十個行業,不僅讓自家的汽車研發擁有了體系支撐,而且可以最大限度減少中間採購成本,使自己在定價方面擁有優勢。

除此之外,韓國非常注重本地化經營,一般是主攻哪個市場,就要在哪個國家建廠,利用本地供應鏈和低廉人工成本,儘量壓低價格獲取優勢。而且為了在北美改善韓國車不靠譜的形象,現代在1998年面向北美消費者推出了10年/10萬英里的超長動力總成保修計劃,震驚美國市場,從此讓韓系車在美國人成功留下了「性價比之王」的好印象。

出口美國的韓國起亞汽車

所以,韓國車在世界市場上的定位就是,性能不弱與日本車,但價格比日本車便宜,這自然會受到對品質有一定追求、但又沒多少錢的消費者的歡迎。

我們可以看看那些「價格敏感型國家」,比如俄羅斯、蒙古、中亞五國、東南亞等國家,遍地都是韓國車。中國曾經也不例外,早些年中國滿大街都是伊蘭特、索納塔這些車型,畢竟當時韓系是最便宜的合資車。

早些年北京的計程車全都是現代

另一方面,從90年代開始,韓國進口車市場徹底開放,關稅直降到8%,政府也不再對各汽車生產企業所生產的車種、車型等進行限制。

這就倒逼韓國車企必須想盡辦法,多元化經營,瘋狂內卷,然後卷出一個蠱王出來,出海就可以嘎嘎亂殺了(某種意義上說,中國現在也是這個路線)。

事情也的確像韓國政府所期望的那樣,韓系車很快搶占了日系車的一部分生態位,在日美汽車的紅海中殺出一條血。到了1996年,韓國汽車總產量達到281.6萬輛,成為世界排名第五的汽車出口大國。

韓國車的本質

看完了韓系車發展史我們就會發現,韓國車的成功,其實沒什麼鮮明的特色,發動機也不頂尖,品牌價值也不突出,設計也馬馬虎虎。能賣得好,無非是走性價比路線而已。

這一個路線在其他國家可能沒啥問題,但在中國,卻越來越不靈了。

自從起亞、現代在中國建廠之後,曾經有過一路狂飆的階段,比如2016年現代就取得了中國市場114萬輛的成績。但此後,韓系車開始在中國市場直線下滑,2022年,現代銷量跌到只有16.9萬輛,已經完全淪為了中國市場的小透明。

可是反過來看看現代在世界的銷量,卻是節節攀升,2022年現代汽車銷量達到684.5萬輛,首次位列全球銷量榜第三,僅在豐田和大眾之後。

問題來了,韓系車在世界賣的這麼好,為啥偏偏在中國市場不行了呢?

有人說是因為2017年的薩德事件損害了韓國車形象,導致韓系車銷量暴跌。

不過這個理由說不通,中國人討厭日本遠勝於韓國,也沒見日系車慘到韓國那樣。說白了,韓國車的衰落,本身還是韓系車自己的問題。

首先,是定位問題。

車這個東西,對中國人來說,不僅僅是個交通工具,還是撐面子的工具。

很多人曾經無法理解,明明花十幾萬就能滿足日常代步的需要,但就是有人願意花幾倍甚至十幾倍去買一輛奔馳、賓利乃至勞斯萊斯。

為什麼?古代有「衣冠取人」的說法,而現在則變成了「以車識人」,開一輛百萬豪車的人,大家就會覺得你是成功人士,而開幾萬元車的人,顯然不那麼成功。

如果你有一筆幾百萬的生意,你是會和開豪車的人合作,還是幾萬塊錢車的人合作呢?恐怕你會擔心開幾萬塊車的人拿了你的錢跑路吧?

你經常看到大老闆坐勞斯萊斯、賓利,次一點也是BBA奔馳寶馬奧迪,你見過幾個大老闆坐伊蘭特、邁銳寶去談生意的?就是這個道理。

所以,汽車除了使用價值,還是顯示地位的最佳道具,哪怕這個道具賣的再貴,也有人願意為溢價而買單。

這個時候,品牌的重要性就體現出來了。

我們可以看到一些德國汽車,比如賓利、奔馳等,憑藉多年的口碑和影響力,成功把把德國汽車品牌包裝成高端車的代表,藉此可以賣出遠超其實際價值的售價。

這個方面,韓系車就做的不夠,韓系汽車是以經濟、廉價的優勢起家的,這種競爭策略可以在起步階段迅速占領低端市場,但發展起來後則很難衝破中端車天花板。

而且在韓國人的意識里,中國仍舊是落後國家,仍然認為中國人只能買得起廉價的中低端車,並不注重在中國提升自己的品牌價值,也不注重在中國推出豪華品牌。你看韓系車在中國市場投放的,大多是伊蘭特、悅納、瑞納之類十幾二十萬的中低端車,讓中國消費者慢慢對韓系車產生了一種「韓系車=廉價車」的刻板印象。(這種情況在日系車、法系車中同樣存在。)

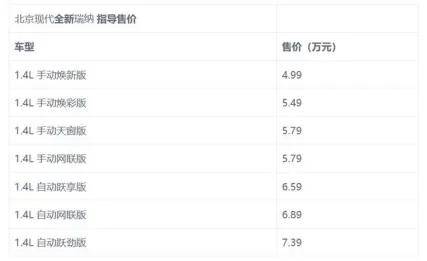

天窗版、網聯版,這是什麼復古配置

當你拿20萬想賣一台韓系車的時候,總是會有人勸你要麼買一台價錢一樣、配置更高的國產車,要麼再加幾萬,買一台入門BBA。

現在的中國年輕人,男生可能會糾結買國產還是買德系,女生可能會糾結買MINI還是買BBA,但沒人會糾結買韓系還是買法系。

小紅書上男生女生糾結買哪款車的帖子

所以,韓國車的殺手鐧就是性價比,當中國消費者不只看性價比時,韓國車的寒冬就必定會來臨了。

其次,韓系車對中國市場區別對待。

如果說只在中國市場賣低端車,你可以解釋為市場定位問題,但如果你對中美消費者區別對待,那就不得不讓人懷疑韓系車的誠意了。

比如,在一次碰撞測試中,第十代索納塔270TGDi DCT GLS精英版居然被撞彎了A柱!而菲斯塔在測試中,A柱竟然斷了!

索塔納的碰撞測試,A柱彎曲

菲斯塔的A柱居然斷了,駕駛員必死

這是啥概念?A柱不就是為了保護駕駛者的麼?A柱彎了或者斷了,駕駛者不死也要殘了!而且,這已經不是韓系車第一次被撞彎A柱了。

如果說這是設計問題,那大家也認了,但這款索納塔在美國IIHS安全性測試方面卻表現極好,得到了TSP(頂級安全)成績。

在美國安全的車,為啥到了中國就像突然變了一輛車呢?所以很多人質疑,韓國人你是不是給中國搞了一個偷工減料的特供版?

然後有人爆料,起亞智跑、領動等韓系車在碰撞測試中也表現不佳,看來,這不是一輛車的問題,而是整個韓國車系的問題。

還有配置上,中國人討厭乾式雙離合變速箱不是一天兩天了,哪怕傲慢如奧迪奔馳都改了,但韓國汽車在國內還不改,現代和起亞旗下的很多車型,至今都還在使用乾式雙離合變速箱。

更別提售後上的區別對待了,韓系車在美國提供基礎動力系統10年或16萬公里的質保,整車提供5年或10萬公里的質保;到了中國呢,只有3年6萬公里。

買車不就是買個心情舒暢麼?既然韓系車不在乎中國人命,讓中國人心情不舒暢,誰還會買他的帳?

第三,是韓系車的不思進取。

很多人把中國汽車的崛起歸結於新能源時代的到來,但其實說起來,韓國人的新能源嗅覺,比中國人還要早那麼一點點。

早在2016年,在中國都在搞油改電「騙補」、混動技術拉胯的摸索時期,韓國就搞出了領先的艾尼氪系列,包含油電混動、插電混動和純電,在歐美都獲得了不錯的銷量。而韓國的動力電池企業LG的電池技術,當時也絲毫不弱於寧德時代。

如果韓國堅持走下去,沒準還真能憑藉韓國車企的品牌渠道和完整產業鏈優勢,成為新能源汽車的引領者。

但是很奇怪的是,可能是因為決策層的保守,或者是傳統油車車企船大難調頭,韓國並沒有把新能源汽車作為發展重點。你看看近些年韓國人推出的新車,大都是油車,而且配置乏善可陳,老舊的動力總成無法帶來更多的新意,比如在現代汽車在中國推出的的新款SUV就被網友吐槽,自然無法引起消費者的購買慾望。

反過來看看人家大眾,雖然人家動手晚,雖然ID系列性能不怎麼樣,但起碼跟上了時代啊!

韓系的這種保守,決定了韓系車必然要在新能源汽車大潮中徹底落伍,在短短几年時間裡,把過去十幾年辛苦打下的江山一一丟掉。

都到這個時候了,起亞中國COO還「夜郎自大」地表示:起亞是大集團,海外利潤比中國高很多,一個季度全球掙20億美刀,在中國賠得起,你本土企業有這些資金實力嗎?起亞要錢有錢,要技術有技術,可以先等中國品牌燒錢燒死,再進來搶占市場我收拾你們,戰略眼光是不一樣的。

可是過幾年你再進來的時候,面對的可都是卷出來的國產殺神了,你還有上牌桌的機會麼?

從輝煌走向衰落,韓系車真的是一手好牌打得稀爛。

也許在中國國產車不行、中國消費者別無選擇的年代,韓系車還能勉強維持,但一旦中國汽車崛起,消費者面臨眼花繚亂、各有賣點的國產車的時候,誰還會選擇配置低、沒特色也沒什麼品牌價值的韓系車?

如今,受銷量急速下滑的影響,現代汽車位於中國的五大工廠:滄州工廠、重慶工廠、和北京順義的第一、第二、第三工廠,要麼關閉、要麼出售,現在只剩一個了,這也許是韓國車企減少虧損的一種無奈之舉。

雖然現在韓系車在世界市場上賣的還不錯,但隨著中國汽車的不斷出海,韓系車也必將在中國新能源汽車大潮中,像家電、造船、手機那樣,迎來中國產品的巨大衝擊。

到那個時候,中國自主品牌VS韓系車,又會鹿死誰手呢?