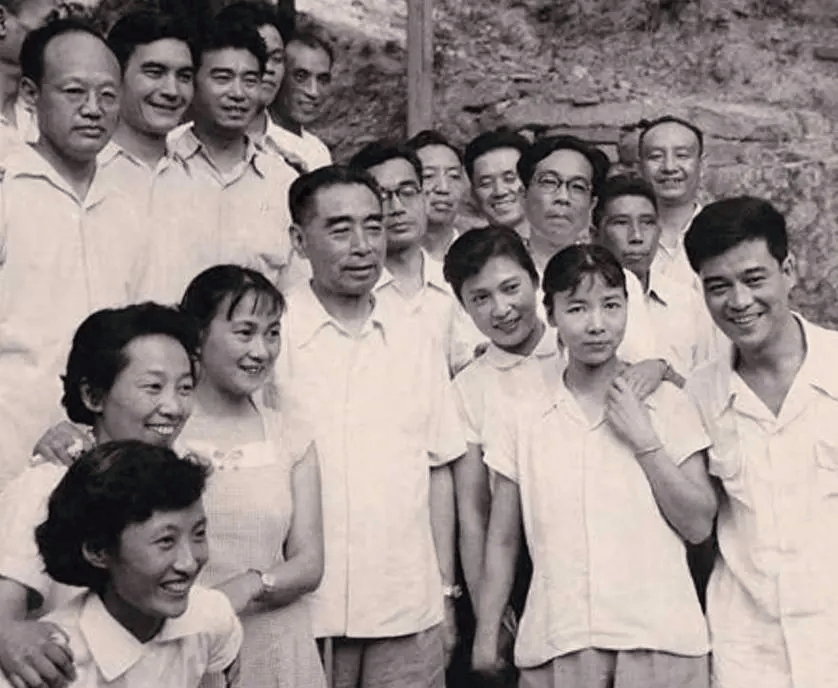

閱讀前,誠邀您點擊一下「關注」,方便您接收更多精彩內容,感謝您的支持!

1964年,新中國大力推動移風易俗運動。

周總理向毛主席提出,他的老家淮安,過去一直都有厚葬的風俗,地主大戶為了修建墳塋,占用耕地,揮霍無度,貧民也往往為修造祖墳,不惜借貸賣身,形成了非常不良的社會風氣。

如今到了新社會,改變風俗,領導幹部應該帶頭。

所以,他想先把周家位於淮安的祖墳平掉,將墳地改為耕地。

歸鄉之路

對於周總理的這個想法,毛主席很認同。

因為提到了周總理的故鄉淮安,所以,毛主席向周總理問了一件疑惑已久的事情:「55年了,你怎麼不回家鄉?」

從移風易俗這件事情也能看出,周總理一直都對家鄉的情況非常了解,想要讓家鄉變得更好。

平時,他也沒少跟毛主席這些老朋友,聊起自己的家鄉風物。

可以說,對於自己的家鄉,周總理一直都是百般牽掛。

然而,自從55年前離家之後,周總理就再也沒有回去。

而這其中,有著周總理很多的考量。

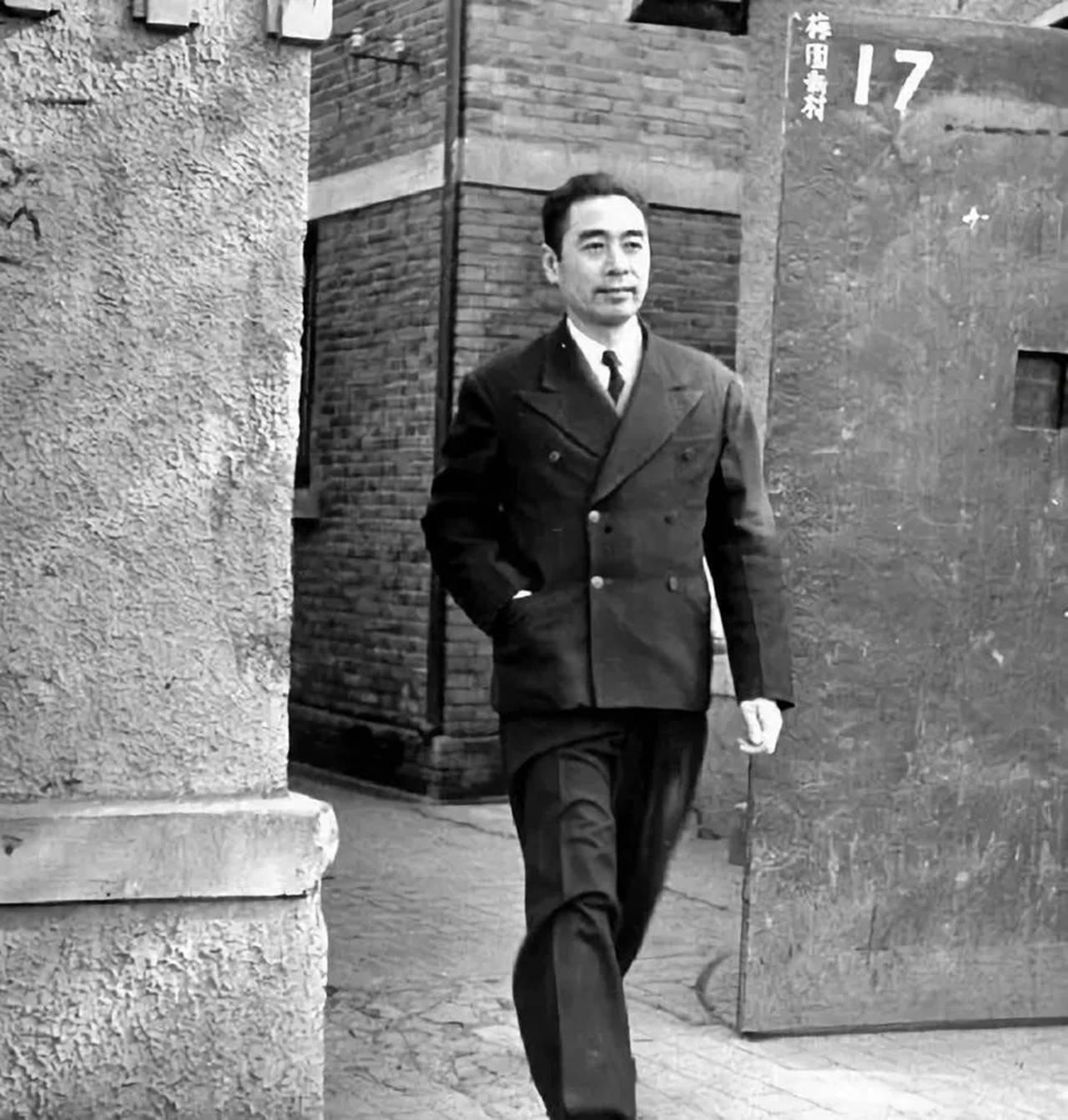

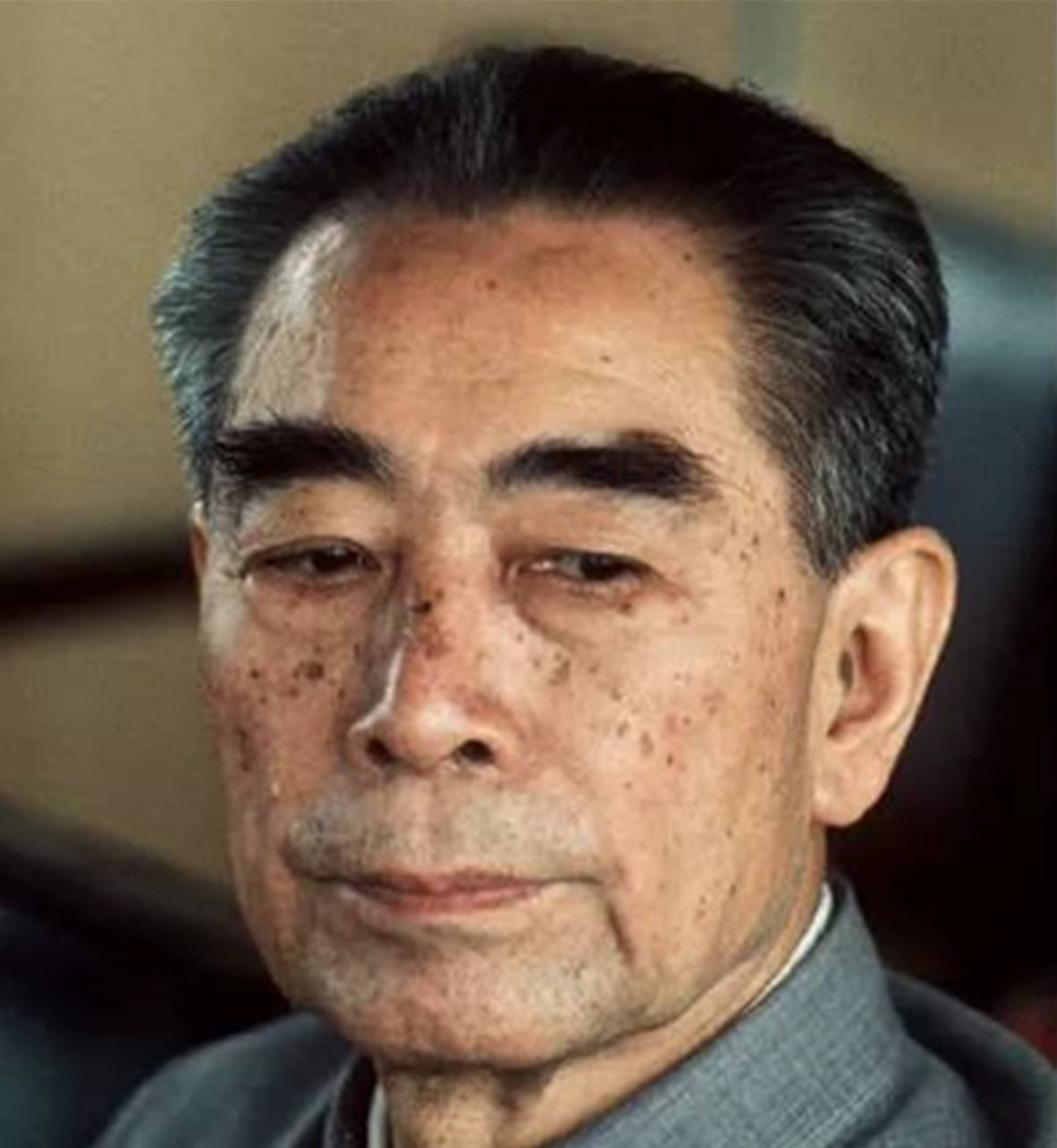

這最主要的原因,是周總理的工作確實太忙了。

從建國以來,周總理日理萬機,新中國一窮二白,許多部門都是從零開始建設,所以,大事小情都離不開他這位總理。

每天工作十幾個小時,對周總理來說是常態,甚至幾天幾夜不休息也是有的。

在這種情況下,周總理能留給個人的時間少的可憐。

所以,想要回到距北京千里之外的淮安,自然也就成為了一個大難題。

1958年,淮安縣副縣長王汝祥,來到北京彙報工作時,特意和周總理見了面。

周總理看到家鄉人,一下子感到非常親切,拉著王汝祥問了好多問題。

王汝祥覺得非常驚訝,因為,周總理明明已經離開家鄉那麼久了,可他對於淮安的一草一木,還是記得非常清楚。

兩個人聊了很長時間,王汝祥看到周總理這麼牽掛家鄉,便提出:周總理不如抽幾天時間,回到家鄉去看看,家鄉的父老鄉親們也都很想念周總理。

可周總理聽到王汝祥的邀請,卻是長嘆了一口氣,他說:

「是啊,我何嘗不想回去看看!1946年,有一回,我在南京梅園新村,夢見自己在文渠划船,醒來後便想,將來全國解放了,我一定要回去看看。可這些年有多少事情等著我們去做。有時候工作忙,遇到特殊的事情,難遣的煩惱,緊張得連飯都顧不上吃,覺都不能睡,真想立即回去約幾位童年時的朋友,爬爬鼓樓,放放風箏!」

說著說著,周總理的眼眶變紅了。

看著周總理這樣,王汝祥的心裡非常不是滋味,可他除了安慰周總理幾句,也做不了什麼。

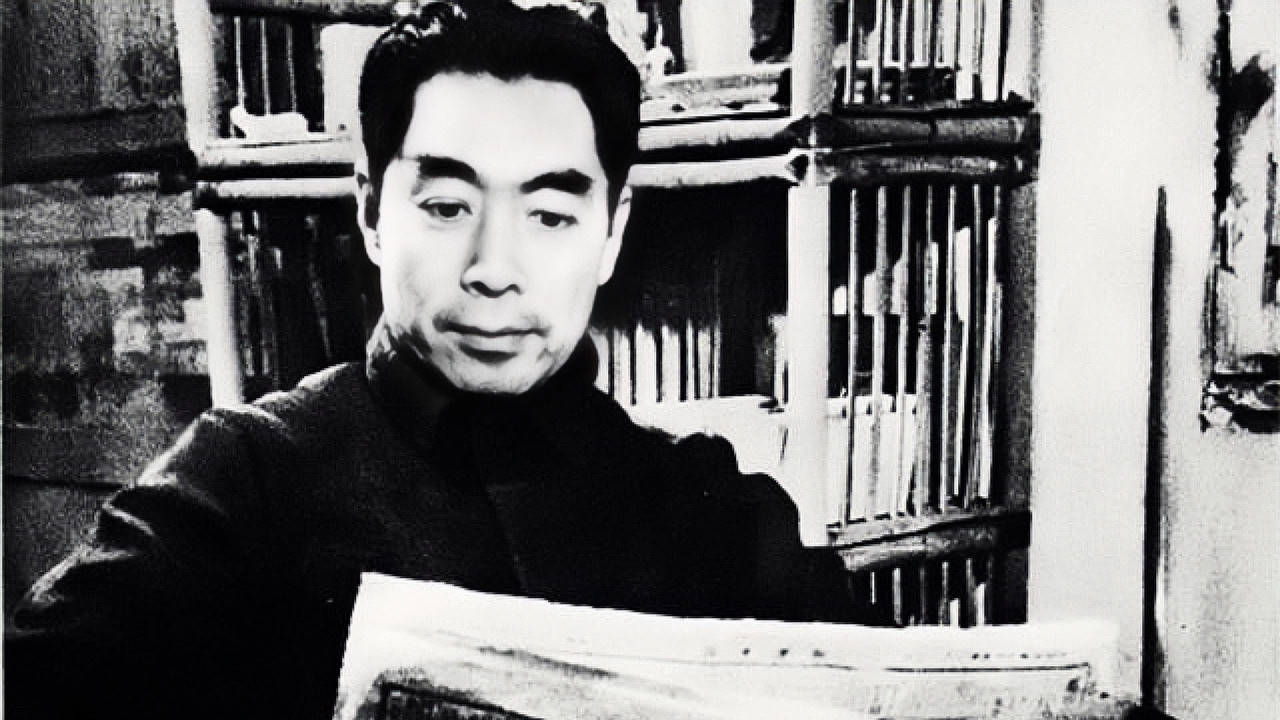

周總理話中提到,他1946年做了個回鄉的夢,其實也是有緣故的。

顧慮重重

當時,是1946年五月,隨著戰火平息,蔣介石也把國民黨政府從重慶又遷回了南京。

而當時,國共兩黨還是合作關係,所以,共產黨這邊也表了態,由周總理帶隊,將中共代表團從重慶遷到了位於南京的梅園新村。

這個地方,距離周總理的故鄉淮安只有不到300華里。

當時,周總理是非常強烈的想要回家去看一看的。

在離開重慶,接受記者採訪時,周總理還非常激動地說:「36年了,我沒有回家,母親墓前想來已白楊蕭蕭,而我卻痛悔著親恩未報。」

到了南京之後,周總理一度計劃回鄉,但最終還是未能成行。

這讓包括毛主席在內的諸多同志,都感到疑惑。

當時有不少人勸說周總理,雖然工作繁忙,但回鄉瞧瞧,也未嘗不可。

但周總理反覆考慮,最終還是拒絕了回家。

多年之後,周總理又與毛主席聊到這件事情,才說出了自己當時的顧慮。

雖然,當時他距離家鄉似乎只有一步之遙,可國民黨虎視眈眈,國共兩黨之間遲早要爆發內戰,周總理作為一個成熟的政治家,早就預料到了這一點。

所以,周總理擔憂,一旦自己返回故鄉,國民黨很有可能藉機生事,所以,周總理不方便離開。

另外,他還考慮到,蔣介石行事手段非常狠辣,許多同志的親屬都遭到了國民黨的瘋狂迫害。

如果周總理回到家鄉,恐怕他的親人也會被國民黨盯上,將來萬一戰爭一起,淮安距離南京如此之近,恐怕,他的親人們立刻就會變為蔣介石手中的人質。

還有一點,當時,我黨正在淮安一帶進行土改。

周家也算是當地的望族,所以,土改政策肯定會遭遇到周氏宗族內部許多人的反對。

如果周總理在這個時候回去,恐怕很多人想要藉機攀上周總理的關係,以此來阻撓土改。

雖然周總理絕對不會給自己的親戚開後門,可就怕有心之人刻意製造謠言,更怕一些年輕的同志,因為周總理的緣故,面對周家束手束腳,給土改帶來不方便。

最後一個原因是,周總理對於我黨的重要性不言而喻。

所以,他要回鄉,戰士們就必須要保證周總理的安全,到時就得派出大量的警衛隨行。

這會帶來很大的工作負擔。

而且,一路上也難免會驚擾民眾,周總理是最不願意給別人添麻煩的。

所以,雖然1946年這次回鄉的機會非常難得,但最終,周總理為了大局考慮,還是放棄了。

犧牲小我

等建國之後,周總理心中的顧慮就更多了。

新中國成立了,但很多人心裡還沒有推翻三座大山,就連淮安當地,因為出了周總理,也難免搞起形式主義。

周總理的弟弟有一回就跟周總理談起,淮安當地的政府想要翻修一下周總理的故居,打算讓住在大院裡的幾戶人家搬出去,重新建個紀念館。

在旁人看來,這是臉上有光的事情,但周總理聽了這件事,卻非常生氣。

後來,見到淮安當地縣委的時候,周總理就對他們說:

「院裡的住戶不需搬遷,我們的房子,尤其是我住過的房子,要塌就讓塌掉,塌平了最好,不許翻蓋維修,更不允許搞什麼紀念館組織群眾參觀。我平生最恨的就是封建主義的那一套:衣錦還鄉、光宗耀祖。只要活著,就不許搞。」

周總理不僅對自己要求很嚴格,對自己的家人也是如此。

周總理的兄弟周恩壽身體比較差,周總理考慮到周恩壽的身體情況,已經無法應付他需要承擔的工作,如果繼續保留工作崗位,那就等於是空占職務,白白領取國家的工資。

這種事情,當然嚴重違背了周總理的做人原則,所以,周總理早早就勸自己的弟弟內退了。

周恩壽對於這件事情倒是沒有什麼意見,安心聽了哥哥的話,從此在家養病。

不過,時間一長,周恩壽當然也非常思念故鄉,他和周總理一樣,也是幾十年都沒有機會回去。

所以,有一回兄弟倆聊天的時候,周恩壽就提出自己想要回故鄉看看。

周總理自然理解弟弟對故鄉的思念之情,可他的態度卻特別堅決,不允許弟弟回去,這讓周恩壽大惑不解。

後來,周恩壽又跟周總理提了幾次,但周總理始終不同意,弄得周恩壽對此也有些生氣了。

他問周總理:「你是總理,你回去有光宗耀祖之嫌,我平民百姓一個,難道也不能回去看看嗎?」

周總理見狀,便對周恩壽說:「不能,就因為你是總理的弟弟!你想想,如果你回去,縣委能不派人接待你陪同你嗎?明擺著要給地方的同志增加負擔。添麻煩的事,你又何必去做呢?」

到了1965年,因為周總理要平掉家鄉祖墳的事情,已經提上日程。

這件事,必須得讓家裡人回去操辦,周恩壽覺得,或許是個回鄉的機會。

但周總理最後還是決定,讓自己的侄兒去,而且反覆強調,回去之後必須要低調,儘量不驚動任何人,辦好事情之後立刻離開,不准讓地方上的領導接待。

很多人聽說這些事,都覺得周總理做的太不近人情了,不僅自己不能回鄉,還剝奪了親人回鄉探望的權利。

可周總理心裡有許多無奈,人非草木,孰能無情?

如果可能的話,周總理也想帶著一家人回到故鄉,可他是一國的總理,他做事情,必須要從全國的大方向去考慮。

周總理這一代革命者,建立新中國,就是為了讓老百姓不再承受階級的壓迫。

可是,想要徹底的消滅階級,是一件非常困難的事情。

光宗耀祖,衣錦還鄉,這些是刻在許多中國人骨子裡的概念,家中出了一個官員,立刻引得全族誇耀。

古往今來,人人都在吹噓著,一人得道,雞犬升天。

可這樣的事,如果一而再、再而三的發生,最後造成的結果就是階級固化、貧富分明,上品無寒門,下品無士族。

在這種階級壓迫下,受苦受難的,終究還是最底層的百姓。

所以,周總理不能開這個頭,甚至,他有意的在公共場合淡化自己和故鄉之間的聯繫。

他沒有用總理這個位置,給自己或家人謀取任何的利益,相反,他犧牲和奉獻了自己的一切。

遺憾難全

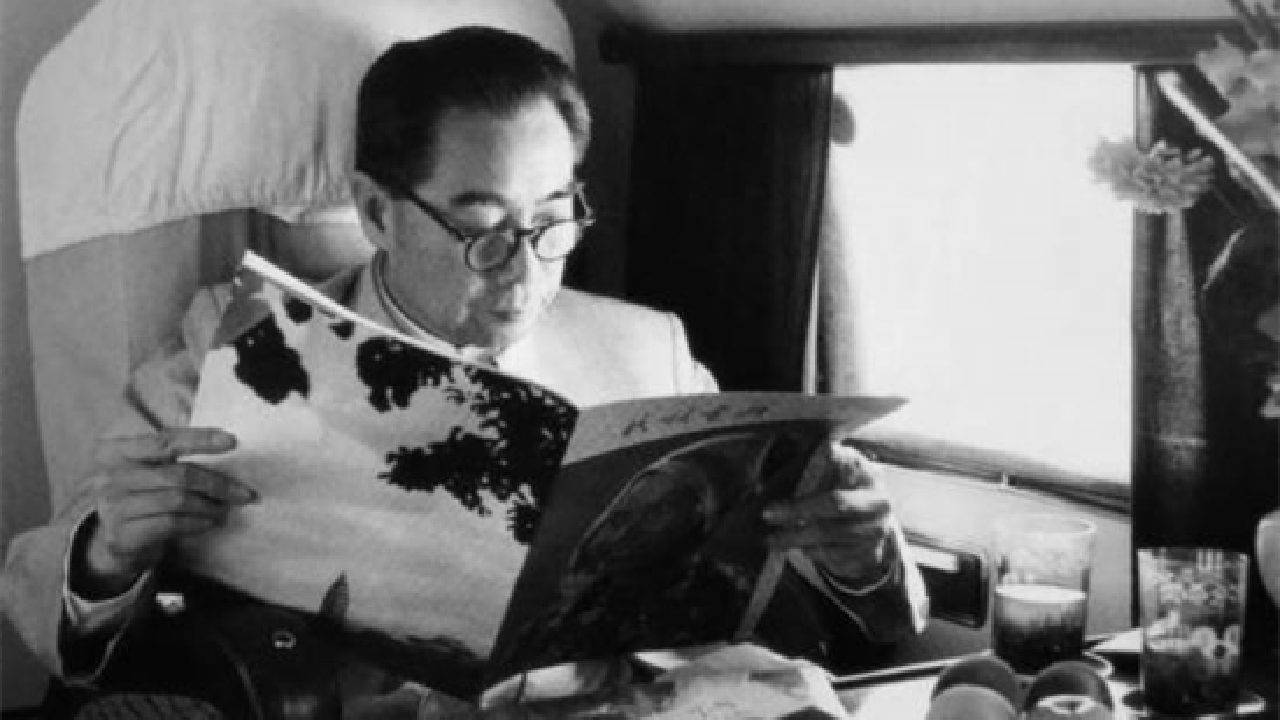

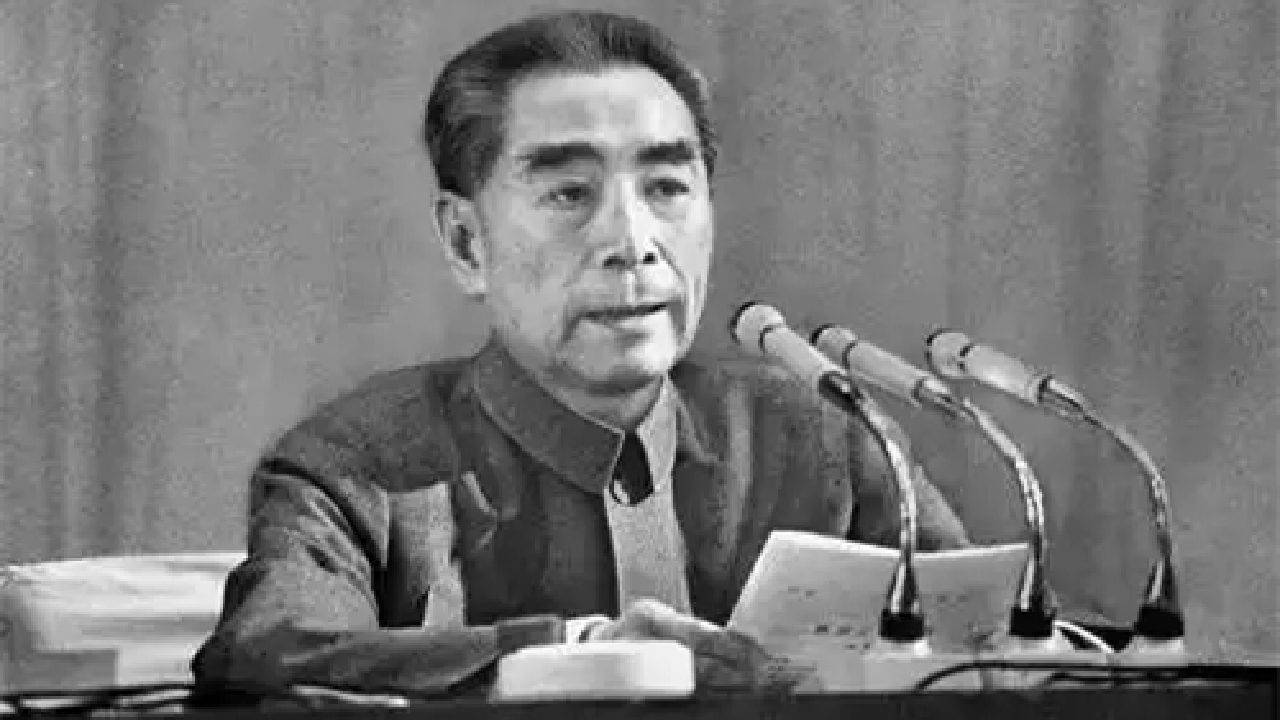

到了70年代,周總理確診了癌症,但即便如此,他還是堅守在自己的工作崗位之上。

或許是感受到自己時日無多,周總理愈發的思念故鄉。

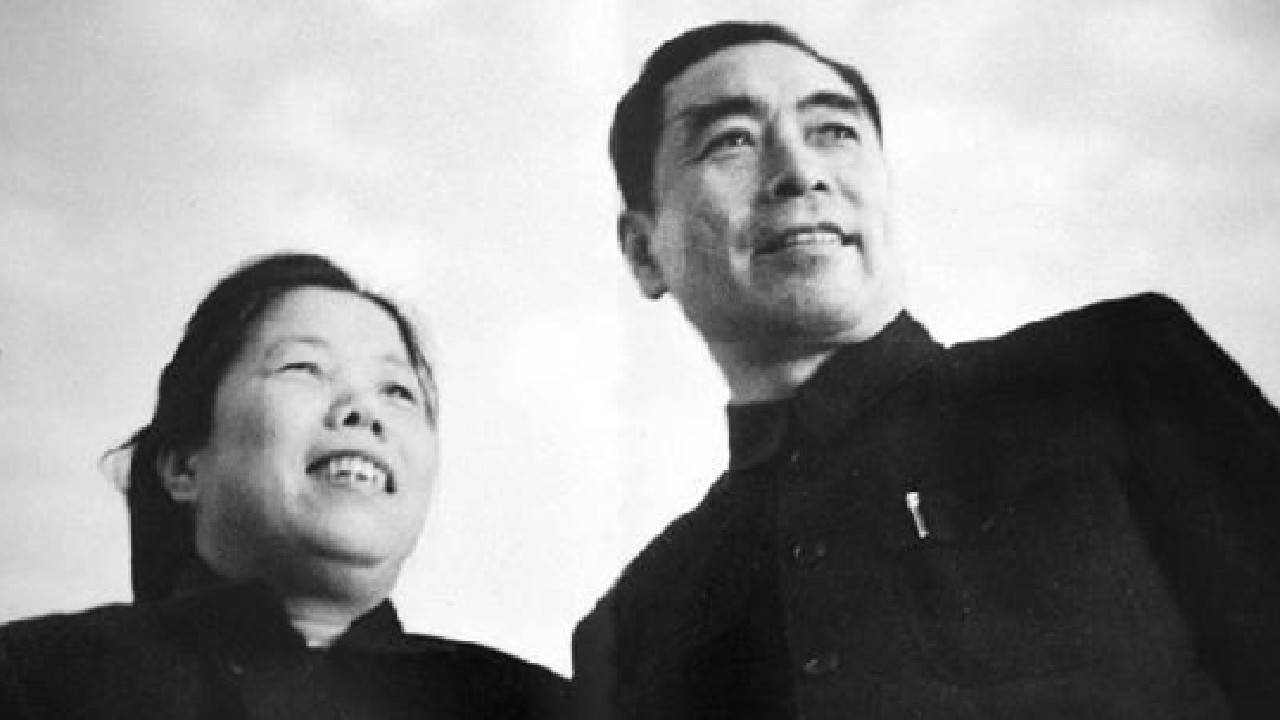

當然,在外人面前,他是從來不展露這些的,只有面對自己的妻子鄧穎超,他才會一遍又一遍的念叨自己的家鄉,聊自己小時候的一幕幕。

但他還是從來不提回家的事情,他說,自己的事情實在太多了,只能再等一等。

可他再也沒能等到這一天,1976年1月8日,周總理病逝於北京。

本來,大家以為,周總理這樣思念故鄉,既然生前不能夠回去,死後總該葬於故土。

可事實上,周總理當初為了響應國家推行火葬的倡議,早就已經立下遺囑,自己去世之後,絕不土葬,要將骨灰撒入祖國的江河湖海之中。

鄧穎超深深理解丈夫對祖國的一片心意,所以,在他去世之後,雖然也有很多人勸說鄧穎超為周總理執行土葬,但鄧穎超還是堅決的尊重丈夫生前的意願,將他的骨灰灑入了江海之中。

許多年之後,周總理身邊的工作人員,講了這麼一個故事。

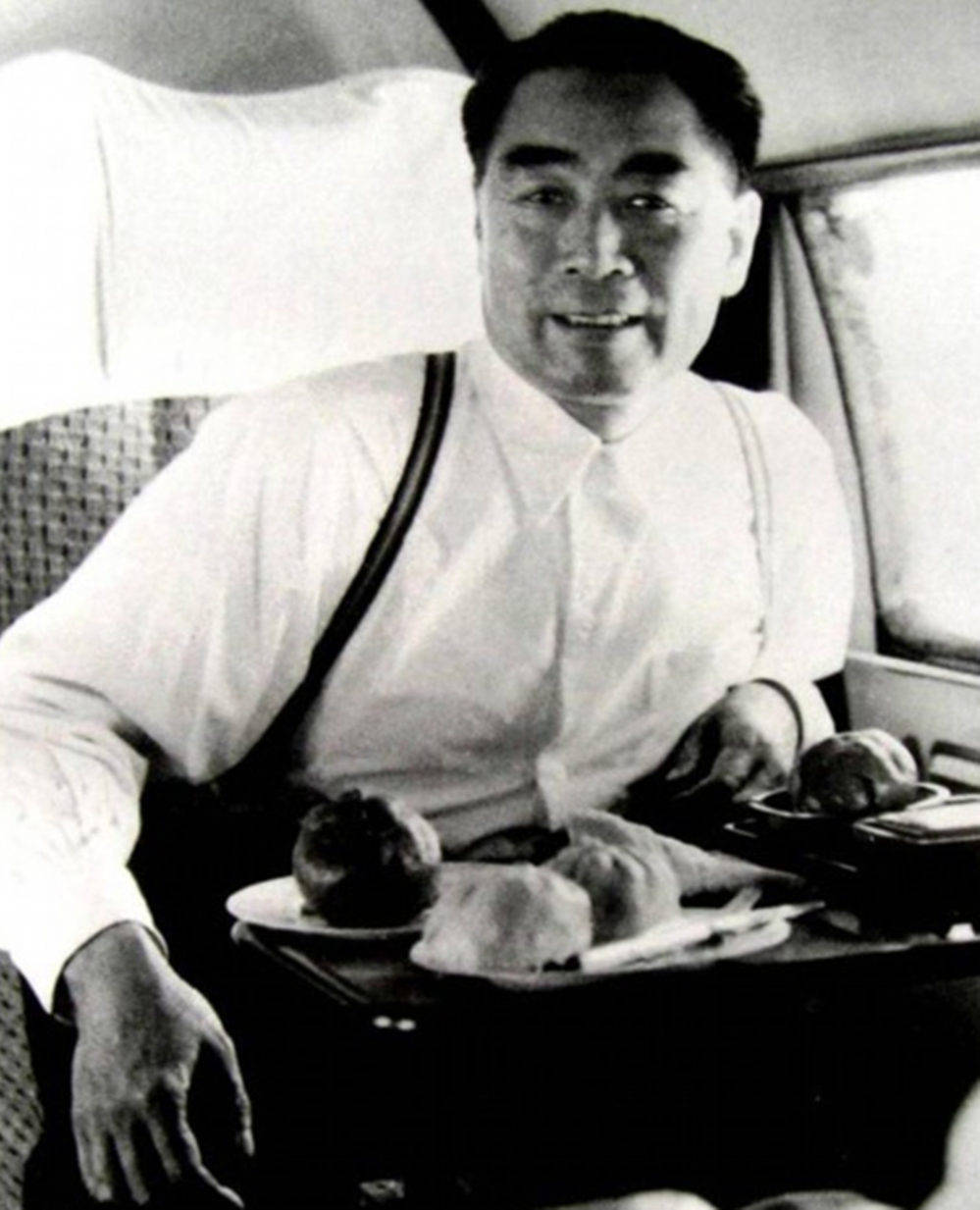

1959年一月,周總理忙完在廣州的工作,返回北京。

而當時,飛機的航線會途經周總理的故鄉淮安。

周總理也是在飛機上偶然聽機長說起,才知道飛機馬上就會從淮安上空飛過。

當時,周總理整個人都振奮了起來,他對機長請求道:「快到淮安上空時,能不能拉下一些高度,讓我看看老家?」

對於總理這個要求,機長當然沒有拒絕。

飛到淮安的時候,飛機慢慢的降低高度,下面的景物盡收眼底。

周總理激動地趴在窗上,眼睛一眨不眨的看著下面。

機長看到周總理這樣思念故鄉,於心不忍,於是,他對周總理提出,自己可以開著飛機,在上空繼續盤旋幾圈,讓周總理把家鄉好好的看一看。

但周總理聽到,卻連連搖頭,讓機長按原航線,趕緊飛回北京。

雖說盤旋幾周,在別人看來是小事一樁,但對於周總理來說,自己這次回來,是為了公事,能夠這樣多看家鄉一眼,已經是例外了。

盤旋幾周,浪費的是大家的時間,消耗的是國家的資源,就算是小事,他也絕不能夠破例。

回想起來,建國之後,這竟然就是周總理距離自己家鄉最近的一次了。

周總理的一生,始終把國家與人民放在第一位,舍小家,為大家。

他雖然沒能再回到故鄉,但是,他的故鄉會永遠以他為榮,永遠把他的精神傳承下去。

參考資料:

人民網《從周恩來終生不回故鄉看信念堅定》

人民網《周恩來為何一直沒有回故鄉淮安》

本文由「文史風雲」原創,已開通全網維權,未經授權不得轉載,侵權必究!