閱讀前,誠邀您點擊一下「關注」,方便您接收更多精彩內容,感謝您的支持!

1984年,粟裕將軍逝世。

為了完成粟裕將軍的遺願,他的遺孀楚青千里迢迢來到南京,尋求幫助。

粟裕一生之中,為國家做出了無數貢獻,他的遺願,應該盡力滿足。

可楚青沒想到,自己竟然在南京軍區副司令員向守志這裡,碰了一鼻子灰。

病入膏肓

粟裕臨終之前留下的遺願是:

「我在革命戰爭年代,在黨的領導下,身經數百戰,在和我共同參加戰役、戰鬥的同志中,犧牲了的烈士有十數萬,而我還活著,見到了革命的勝利。在我身後,不要舉行遺體告別,不要舉行追悼會,希望把我的骨灰撒在曾經頻繁轉戰的江西、福建、浙江、安徽、江蘇、上海、山東、河南幾省市的土地上,與長眠在那裡的戰友們在一起。」

他最後放不下的,還是戰友情誼。

所以,在粟裕去世之後,楚青決定排除萬難,也要把這個願望實現。

可是,想要把骨灰撒到這麼多不同的地方,需要和當地政府進行協調,光憑楚青一個人的力量,肯定是做不到的。

所以,楚青才帶著粟裕的骨灰來到南京軍區。

這裡有許多粟裕的老戰友,她希望這些戰友們協助自己,一起完成粟裕最後的心愿。

但是,粟裕此刻還未正式平反,因此身份處境,難免尷尬。

從1958年,粟裕便因為錯誤批判,慘遭排擠,早已經離開了權力中心。

有些人看到粟裕落魄,漸漸疏遠了他,

更糟糕的是,粟裕的身體狀況也漸漸惡化,粟裕長期患有高血壓、腸胃病和美尼爾氏綜合徵。

1981年之後,粟裕又突發腦溢血,住進醫院休養。

醫生雖然竭力救治,然而,還是無法挽救粟裕日漸衰弱的身體。

頭痛日復一日折磨著他,最嚴重的時候,甚至不能起身,連說話都很困難。

楚青看到丈夫這樣痛苦,也是心如刀割,她想勸粟裕好好休息,但粟裕卻決定最後為後人做一件事情。

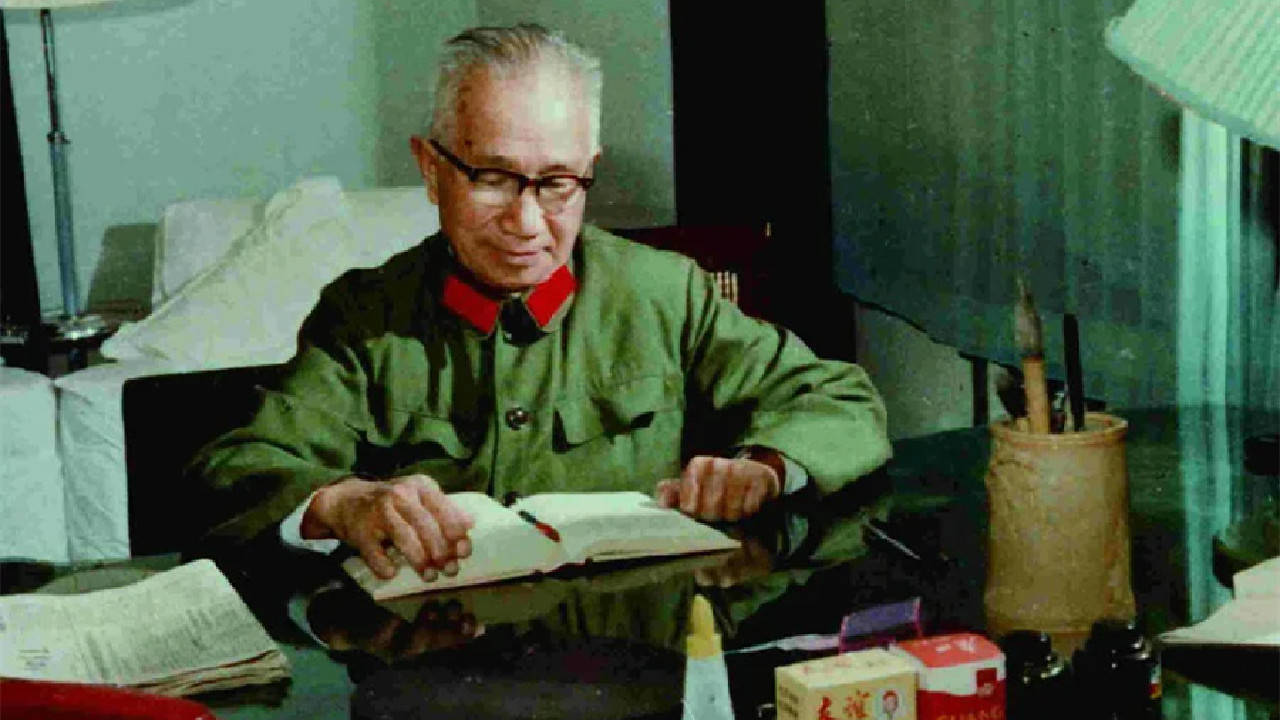

那就是,將他的回憶錄撰寫完整,他要把自己全部的戰鬥經驗,留給後人參考。

對於粟裕的這個決定,有些人冷嘲熱諷,並不理解,在這些人看來,粟裕已經多年沒有帶兵了,為什麼還要寫回憶錄?

何況,粟裕已經受到了不少批判,如果回憶錄寫的不好,那豈不是雪上加霜?

也有人建議粟裕將回憶錄寫的溫和一些,對於爭議問題,大可以模糊敘述。

但粟裕堅決不肯。

粟裕自然有自己堅持的原因,他說:「我這樣寫,可能會受到有些人的非議,但我沒有別的辦法,因為離開戰爭指揮者的種種思考去寫戰役、戰鬥,就是死的,最多也只能算是戰鬥詳報。要寫就要堅持實事求是,按歷史的真實來寫。」

他比任何人都明白戰爭的殘酷,所以才要盡力讓後人通過他的回憶錄,避開戰場上的種種陷阱。

他強忍著身體不適,在病床上完成了這本多達四十萬字的軍事著作。

最後心愿

回憶錄完成之後,粟裕的精力也消耗殆盡了,粟裕能預感到,自己時日無多。

所以,他產生了回故鄉看看的想法。

粟裕當時已經離家五十多年了,他一直忙於國家大事,很難找到回家的機會。

縱然這些年有過幾次機會,但以粟裕的級別,一旦回家,就要抽調兵力保護,要麻煩地方政府進行安排。

粟裕一輩子不願意給國家和老百姓添麻煩,所以就始終沒有回去。

但現在,如果再不回家的話,就永遠沒有機會了。

然而,這個心愿卻沒能實現。

因為粟裕的身體太糟糕了,回鄉千里迢迢,誰都保證不了粟裕的安全。

所以中央提出,等粟裕身體好轉,再送他回鄉。

不過,為了安慰粟裕的思鄉之情,中央又派了粟裕的老部下張震,代替他回到家鄉,並拍下了許多照片作為留念,算是勉強為粟裕圓了夢。

1984年1月,粟裕的精神漸漸轉好了一些。

25日,因病不能出席會議的他,還專門寫了書面稿託人在大會上宣講,內容是:「我們這些老同志,常被人稱為『有影響的人士』。我以為影響,主要是黨的光輝、戰鬥的業績、革命的傳統,作用於我們身上所產生的影響。讓我們珍惜這種影響,在有生之年,為黨為人民發出最後的光和熱吧!」

這番話,聽得台下眾人熱淚盈眶,《人民日報》還專門把這段話刊載了出來。

然而,就在寫下這段話不久,粟裕再次病情惡化,陷入了昏迷。

1984年2月5日,粟裕永遠離開了人世。

他最後的遺願,就是對於自己骨灰的處理安排。

他還特彆強調,自己不要告別儀式,不要追悼會,堅決不肯勞民傷財。

在丈夫去世之後,楚青給他的老戰友們打去電話,告知了他們這個悲痛的消息。

身在南京的王必成得知粟裕亡故,悲痛欲絕。

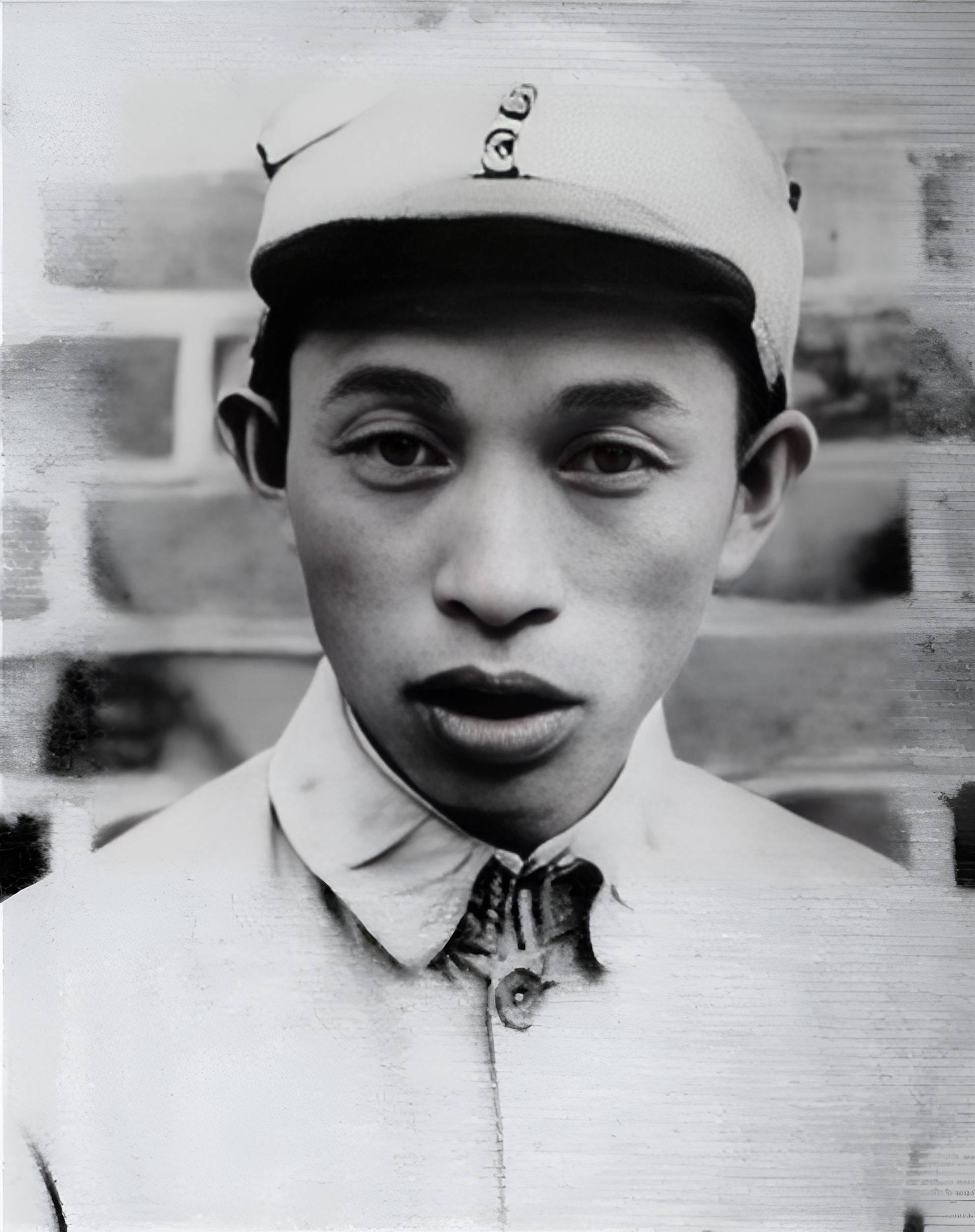

王必成

當時,王必成也身患重病,但他還是不顧眾人勸阻,拖著病弱的身體來到北京,送了粟裕最後一程。

離開時,王必成還特意對楚青說:粟裕的後事如果有什麼困難,一定來找自己,自己即便赴湯蹈火,也一定會幫這個忙。

所以,楚青在安頓了北京的大小事務之後,便來到南京,打算和王必成等老戰友一起,把粟裕的骨灰撒到他交代的各個地點。

人情冷暖

楚青來到南京,一下火車,便看到王必成帶著南京軍區的一眾將領在站台迎候。

看到楚青捧著骨灰盒出來,眾人齊齊敬了一個軍禮。

楚青頓時紅了眼眶。

王必成迎上去,對楚青表示:「您放心!我一定盡我所能來幫忙!」

他身後的眾人也紛紛表示,為了辦好粟裕的後事,他們能夠克服任何困難。

雖然粟裕這些年,境遇起起落落,但這些跟他曾同生共死,經歷過劍影刀光的戰友們,絕不會在意外界的風風雨雨。

在他們心裡,粟裕永遠是新中國偉大的開國將領,更是大家的革命戰友。

因為大家欽佩他,所以,王必成一號召,南京的將領幾乎都願意為粟裕出一份力。

可是,有一個重量級的人物,卻表現出了和眾人截然不同的態度。

這個人,就是擔任南京軍區副司令員的向守志。

向守志

粟裕的骨灰到了南京,於情於理,向守志這樣一位高級將領,也該出來迎接,表個態度。

然而對這件事情,向守志表現得十分冷漠。

王必成告訴他這件事情的時候,他也只是示意自己知道了,便沒了下文。

和王必成這位粟裕的老部下相比,向守志和粟裕,的確不算熟悉。

所以,當天向守志沒有前來迎接骨灰,也完全在王必成的意料之中。

但是,接下來發生的一切,就讓王必成非常惱火了。

原來,楚青來到南京之後,也在王必成等人的引薦下,見到了向守志,表明了求助的意思。

可向守志表現得非常不耐煩,始終不願意提供幫助。

向守志

而且,次日的會議上,向守志還指出,之前眾人去車站迎接粟裕的骨灰,太過張揚,對此批評了一番。

王必成急火攻心,險些當場跟向守志拍起了桌子。

向守志不願意幫忙,無非是粟裕的名譽還沒有恢復,他不想給自己惹麻煩。

但是,粟裕是一位貢獻突出的功臣,作為革命軍人,對這樣的人應該欽佩和感激。

然而,向守志不僅態度冷漠,還借題發揮,實在是讓王必成寒心。

當然,向守志的做法,的確代表了一部分人的態度。

在他們看來,沒有恢復名譽的粟裕,就是戴罪之身,就應該和他劃清界限。

粟裕

當時還發生了一件事情,那就是楚青離開南京時,南京將領張文碧拒絕送行。

向守志和粟裕交情不深,也就罷了,可張文碧是粟裕的老部下,粟裕生前幫助指點過他很多。

可以說,沒有粟裕昔日的栽培,也就沒有張文碧的今日了。

所以,王必成沒有給張文碧留面子,當場便大罵他「忘恩負義」。

或許是於心有愧,最後,張文碧還是趕著時間,過來送別了。

總之,在王必成等人的幫助下,楚青終於完成了粟裕的遺願,將他的骨灰撒向了大江南北。

但是,王必成和楚青都認為,還有一件最重要的事情,要為粟裕辦成。

這件事情,就是幫助粟裕徹底的恢復名譽。

王必成一直主張為粟裕平反。

事實上,1958年,粟裕遭到批判的時候,王必成就一直堅持為粟裕講公道話。

當時,因為王必成和粟裕關係很好,有人挑唆王必成,讓他在會議上揭發粟裕的「陰謀」。

王必成則是這樣說的:

「我揭發『大陰謀』家粟裕。我跟隨粟裕作戰多年,對粟裕這個『大陰謀』,有兩點體會最深,那就是'大'和'謀'。記得濟南役即將勝利尚未結束時,粟裕就向黨中央、毛主席建議打淮海戰役,基本解決蔣軍主力。中央採納了粟裕的意見,我們取得了決戰淮海的偉大勝利。這個'謀'有多大,我不敢評論,也沒有資格評論,毛主席最清楚。至於'陰'的一面,我不知道,也沒有體會,請知情者揭發!」

王必成

因為仗義執言,王必成也一度成為被批判的對象,但他始終沒有改變過自己的態度。

在粟裕賦閒的那些年,王必成也並不在意外界的評價,依然和粟裕正常的來往。

粟裕人生的最後幾年,是一度出現了平反希望的。

然而事情進展實在太慢,直到粟裕逝世,這一天還是沒有到來。

這也成為了王必成心中最大的遺憾。

他認為,粟裕是一個坦坦蕩蕩的君子,決不能讓他在去世後還背負著污點。

所以,王必成繼續為粟裕的事情奔走。

撥雲見日

到了1987年,中央為粟裕恢復了「部分名譽」。

這是個幾經討論的結果,因為批判粟裕的聲音,幾十年來並不在少數。

要給粟裕平反,就意味著很多人的意見要被推翻,這也就導致了重重阻力。

但無論如何,恢復了部分名譽之後,徹底平反的事情,也就看到了曙光。

只可惜,王必成也沒能看到這一天。

王必成的身體狀況也並不樂觀。

1989年,王必成病情惡化,77歲的他帶著許多未完成的心愿,在南京病逝。

不過,人們始終沒有忘記粟裕。

1993年,南京軍區原副參謀長金冶、南京軍區工程兵副政委譚肇之、南京軍區空軍司令部辦公室主任秦叔瑾、南京陸軍指揮學院軍事教員黃野松、福州軍區政治部秘書長黃亦凡五位同志聯名上書,希望為粟裕恢復名譽。

粟裕的老部下張震,此時也在為粟裕的事情努力。

看到五人的聯名信,張震大感振奮,認為時機已到。

隨後,張震又和中央軍委副主席劉華清,共同向中央提出了,正式為粟裕平反的要求。

一個又一個同志的不懈努力,終於讓平反的希望越來越大。

在普通群眾之中,也有很多人,不斷提出為粟裕平反的訴求。

終於,1994年12月,一篇由張震和劉華清共同撰寫的文章,同時刊載在《人民日報》和《解放軍報》兩大官方報紙上,這篇文章的題目是《追憶粟裕同志》。

值得一提的是,文章在刊載之前,已經經過了中央的層層審閱,是作為官方意見來進行發表的。

在此文中,張震和劉華清明確的傳達了,中央對粟裕一事的最終意見:「1958年,粟裕同志在軍委擴大會議上受到錯誤批判,並因此長期受到不公正的對待,這是歷史上的一個失誤。這個看法,也是中央軍事委員會的意見。」

這篇文章的出現,也意味著,粟裕的名譽,終於得到了完全的恢復。

這是粟裕去世的第十年,是他遭受錯誤批判的第36年。

經過了如此漫長的等待,一切終於塵埃落定,歷史給予了粟裕公正的評價。

參考資料:

沈君芳《粟裕大將的幾件身後事》

紅旗微刊《戰功赫赫的粟裕之後半生》

本文由「文史風雲」原創,已開通全網維權,未經授權不得轉載,侵權必究!