為什麼馬拉松選手最後不衝刺?

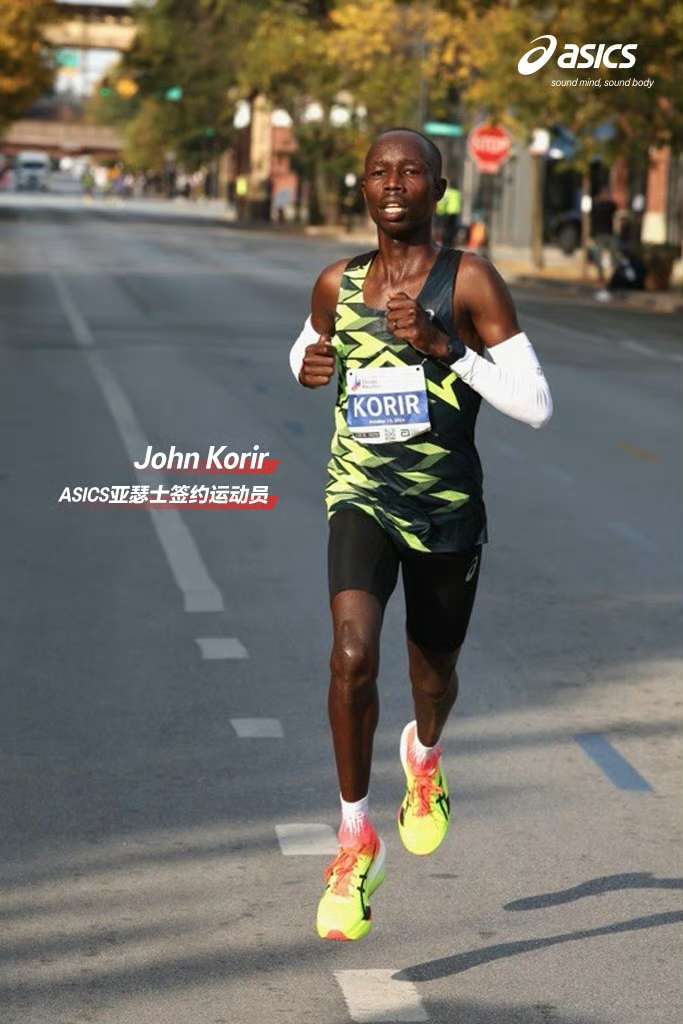

我們以約翰·科里爾(John korir)為例,看看精英選手是如何完成一場高水準馬拉松的。

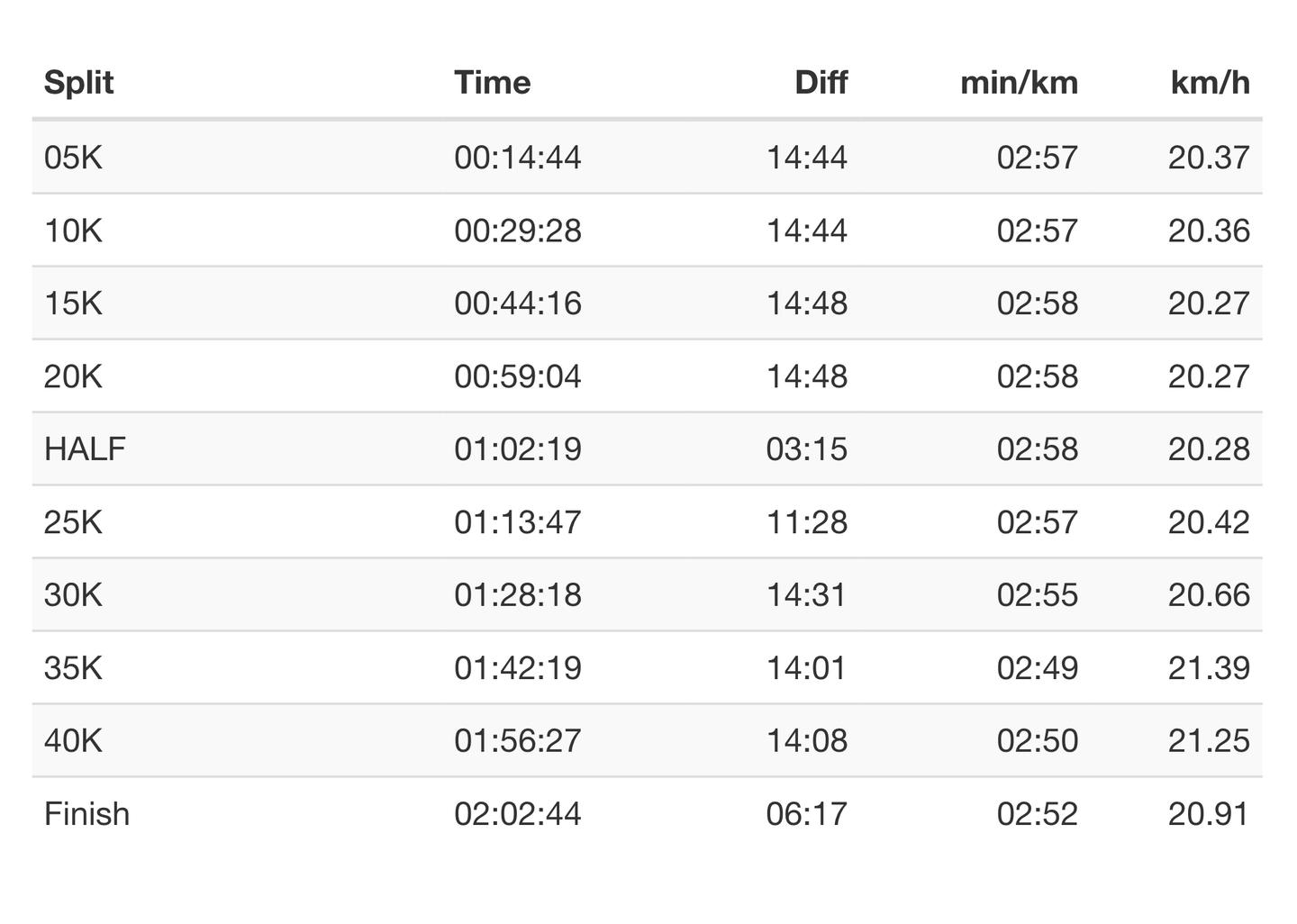

在剛剛結束的2024芝加哥馬拉松,約翰·科里爾以2小時02分43秒奪冠。這是科里爾的比賽分段用時:

可以看到前25公里,科里爾都以幾乎完美的勻速奔跑,幾乎沒有配速起伏。他始終處於領先集團,並在30公里後逐漸建立起優勢,35公里時領先約30秒、而後不斷加大優勢。

最後幾公里科里爾依然維持沒有明顯掉速,他也跑出驚人的-114秒負配速(即馬拉松前後半程,後半程配速更快用時更短),創造PB之外,這個成績也是芝馬賽道歷史第二快成績,領先亞軍近2分鐘——相當出色的成績,也是非常巨大的領先。

對於職業馬拉松選手、且在芝加哥馬拉松這樣前後程都很平坦適合出成績的賽道:

- 比賽開始後便會迅速進入狀態,以目標巡航配速完成前25公里。比賽領先集團能達到十餘人;

- 通常25-30公里,領先集團開始出現分化,實力稍弱/狀態不佳的選手隨著體能下降,逐漸掉出陣營,名次變動也尤為激烈。但領跑的數人依然會維持配速前進,也極少貿然在該階段就提速;

- 30公里後,領先集團競爭開始變得明朗,選手迎來體力最艱難階段、同時也開始建立領先或逐漸落後;

- 35公里-40公里,如果選手間依然沒有拉開明顯差距,他們往往會按照自己的體能狀況選擇提速、試圖甩開對手,或者繼續維持住當下名次和配速,準備在最後3公里甚至數百米再開始用衝刺來決定名次;

- 38公里後,已經建立領先的選手會開始小幅加速,將剩餘體能全部用完,以實現更好的成績。體力接近耗竭,配速有下降非常正常,另一方面這也說明該選手在整場比賽中幾乎毫無保留的全力輸出了。

相比業餘選手,精英選手跑馬拉松最大差別即在「維持巔峰配速的能力」。

最後階段的衝刺固然能在一直競爭到最後幾公里的比賽中決出勝負,不過馬拉松成績依然主要由有氧能力決定,無氧衝刺往往是錦上添花的效果——不能因為金字塔頂的耀眼,就忽略下層基石的重要性。

對絕大多數跑者而言,在體能行將耗盡時,進行極高消耗的衝刺是種受傷風險很高的行為,對最終成績的提升也微乎其微。

肌肉和關節在上萬次重複規律動作後,運動機能跌至谷底。所以諸多馬拉松比賽的手冊中都有註明,比賽最後階段如還有體力,小幅加速完賽即可。

一場不盡如人意的馬拉松主因也幾乎不會是「最後階段的衝刺」,更常見這兩種情況:

用心率區間*確定比賽配速策略最為符合業餘跑者的生理規律。

針對馬拉松完賽時間在4.5小時以外的初階跑者——

- 前25公里:以不超過E區間的強度完成

- 26公里-39公里:以介於E~M強度之間完成

- 最後3公里:如有餘力,可以小幅提速完成

賽前如果不希望在熱身階段消耗過多能量,可以簡單做幾組動態熱身,而後將比賽的前3公里作為熱身,維持較低配速讓身體慢慢熱起來。前25公里內最高心率不要超過自己的馬拉松配速心率;

26-39公里會是很多初階跑者比較難熬的一段,儘量不要讓自己停下腳步,善於利用沿途地標,將距離分段化,完成後在心理上給自己一定的鼓勵。以介於E~M心率強度之間的配速儘量勻速完成,每公里掉速5-15秒是非常正常的情況,不要急於在下一公里盲目提速以補回落後;

最後幾公里,維持每個補給站抿一口水的習慣。如有餘力,可以小幅提速完成。

針對馬拉松完賽時間在3.5小時以內的進階跑者——

- 前21公里:以介於E~M強度之間完成

- 22公里-33公里:慢慢提升至M強度區間,但儘量不要超過M區間中位數

- 33公里-40公里:如有餘力,可繼續以M心率乃至提升至於M~T強度區間進行(餘力的標準可為跑步動作是否依然維持穩定、配速是否平穩)

- 最後兩公里:為衝擊目標成績/更好成績咬牙堅持,完成比賽。

賽前安排20-30分鐘的熱身,包括幾組距離在800米左右的逐漸加速跑(加速至比賽目標配速),和動態熱身。出發階段儘量讓自己位於前列,避免發槍後浪費大量體能從選手群中突圍;

前3公里找到良好的節奏,讓身體建立起輕鬆的跑姿。如有可能,找到配速相近的跑者或兔子(領跑員),共同前行;

前半程注意節省精神上的能量,不要花費過多精力去思索比賽配速,或者分神賽道旁的互動。進階選手的馬拉松「中點」確定為32公里更為合適。32公里之前,你要做的就是輕鬆奔跑、勻速完成;

比賽最後十公里,每公里3-10秒的掉速屬於很正常的情況。不必過於擔心。最後3-5公里發揮出你的所有潛力。補給點補水的習慣應該至少維持到40公里處,這也能讓你保持專注。

* 跑步心率區間有多種計算方法,其中「儲備心率法」相對精確:

目標心率區間=(最大心率-靜息心率)x 儲備心率區間(%)+靜息心率

跑馬拉松可能會達到三個心率區間,依次為:

有氧慢跑E心率區間:儲備心率59%~74%

馬拉松強度M心率區間:儲備心率74%~84%

乳酸閾值T心率區間:儲備心率84%~88%

比如跑者A選手最大心率185,靜息心率55,那他的儲備心率就是130。E強度慢跑心率區間就在131~151之間。