作者:忘情

人民軍隊在長期的國內戰爭中因缺乏對空射擊武器,防空主要依靠隱蔽。直至1945年進軍東北後,才利用搜集到日軍遺留裝備建立起第一個高射炮大隊,次年發展為高射炮團。解放戰爭期間,解放軍高射炮部隊曾參加過圍困長春和進攻天津的戰鬥,但是作戰次數很少。

1949年3月中共中央進駐北平後,華北軍區建立了京津防空司令部,正式開始了城市要地防空。可是在全國解放戰爭時,全軍高炮部隊只有8個團,裝備的是少量美、日制舊式高炮,沒有雷達,部隊技術水平也比較低。

1950年年初,國民黨空軍連續編隊轟炸上海,高炮部隊雖然奮力作戰,卻未能擊落一架敵機。

為了加強國土防空,中央軍委決定根據蘇聯防空軍的經驗,建立防空軍這一新兵種。防空軍以高射炮兵為主體,並編有一些探照燈、雷達和對空監視部隊。

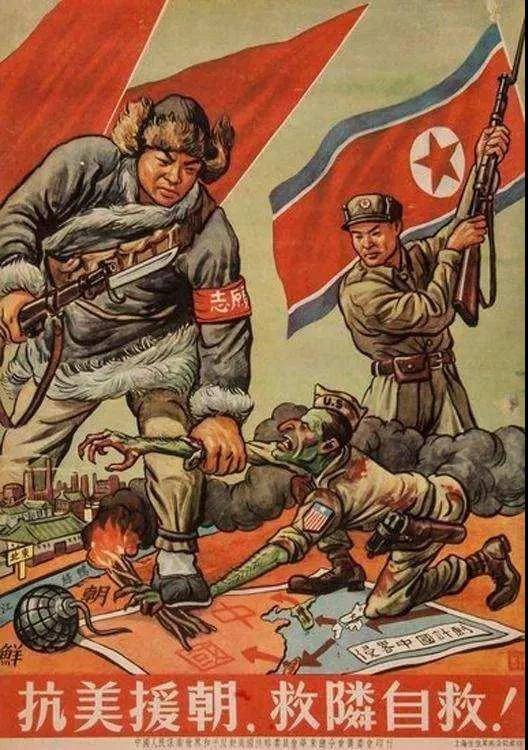

(美軍的空中優勢給志願軍後勤補給造成了嚴重損失)

(美軍的空中優勢給志願軍後勤補給造成了嚴重損失)

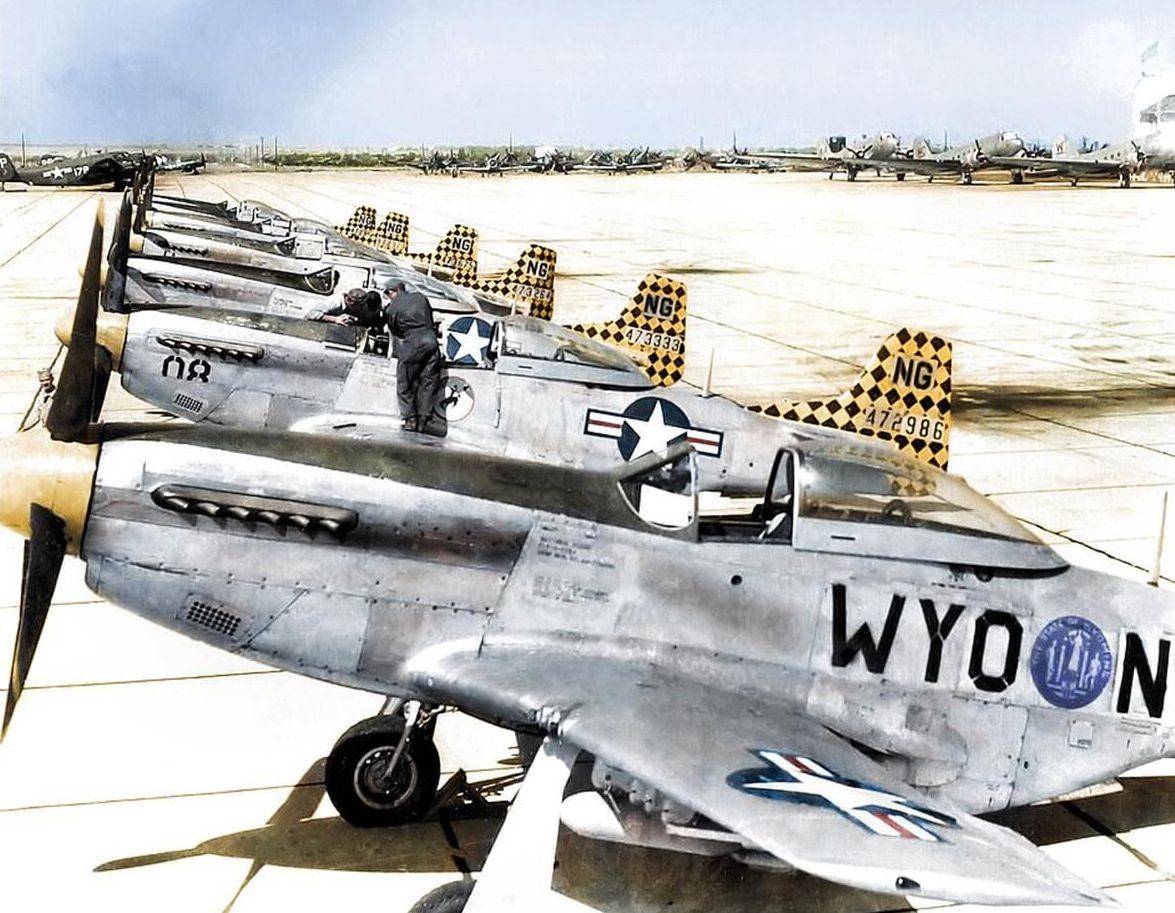

在國內戰爭及全面抗戰期間,無論是國民黨空軍,還是日本陸航和海航,戰機性能、數量和出動頻繁都十分有限,沒法對地面作戰施加實質性影響。但在朝鮮戰場上,美軍戰機劃地域巡邏,猖狂到掠著樹梢低飛,飛機掠過時的氣浪居然能掀掉志願軍汽車上覆蓋的偽裝物。

因為志願軍既沒有空軍掩護,地面防空武器更是稀缺,尤其是入朝初期為隱藏部隊行蹤又不能貿然用輕武器對空射擊,因此美軍戰機白天鑽山溝、夜間找燈光,對著一切可疑物體開火,甚至追著路上經過的流浪狗瘋狂掃射。

(抗美援朝戰爭初期,因敵機對我後勤補給線造成嚴重破壞,志願軍只能在冰天雪地里啃凍土豆充飢)

(抗美援朝戰爭初期,因敵機對我後勤補給線造成嚴重破壞,志願軍只能在冰天雪地里啃凍土豆充飢)

在這種情況下,志願軍入朝僅一個星期,就有217輛汽車損毀,占初期汽車總保有量的六分之一。

到1950年年底,國內為志願軍緊急補充汽車12486輛,其中有6646輛在年底前損毀,另有438輛受損嚴重而不得不送回國內修理,損失率高達56.7%。

伴隨著汽車大量損失的,還有前線部隊急需的海量物資被毀,導致志願軍將士缺衣少食,械彈兩缺。要改變這一被動局面,除了加強後勤運輸力量,注重偽裝與隱蔽外,必須與敵機展開堅決的鬥爭。由於志願軍空軍尚處於草創階段,受各種因素限制,無力前出至清川江以南作戰,因此與敵機作戰的重擔,主要落在地面防空部隊肩上。

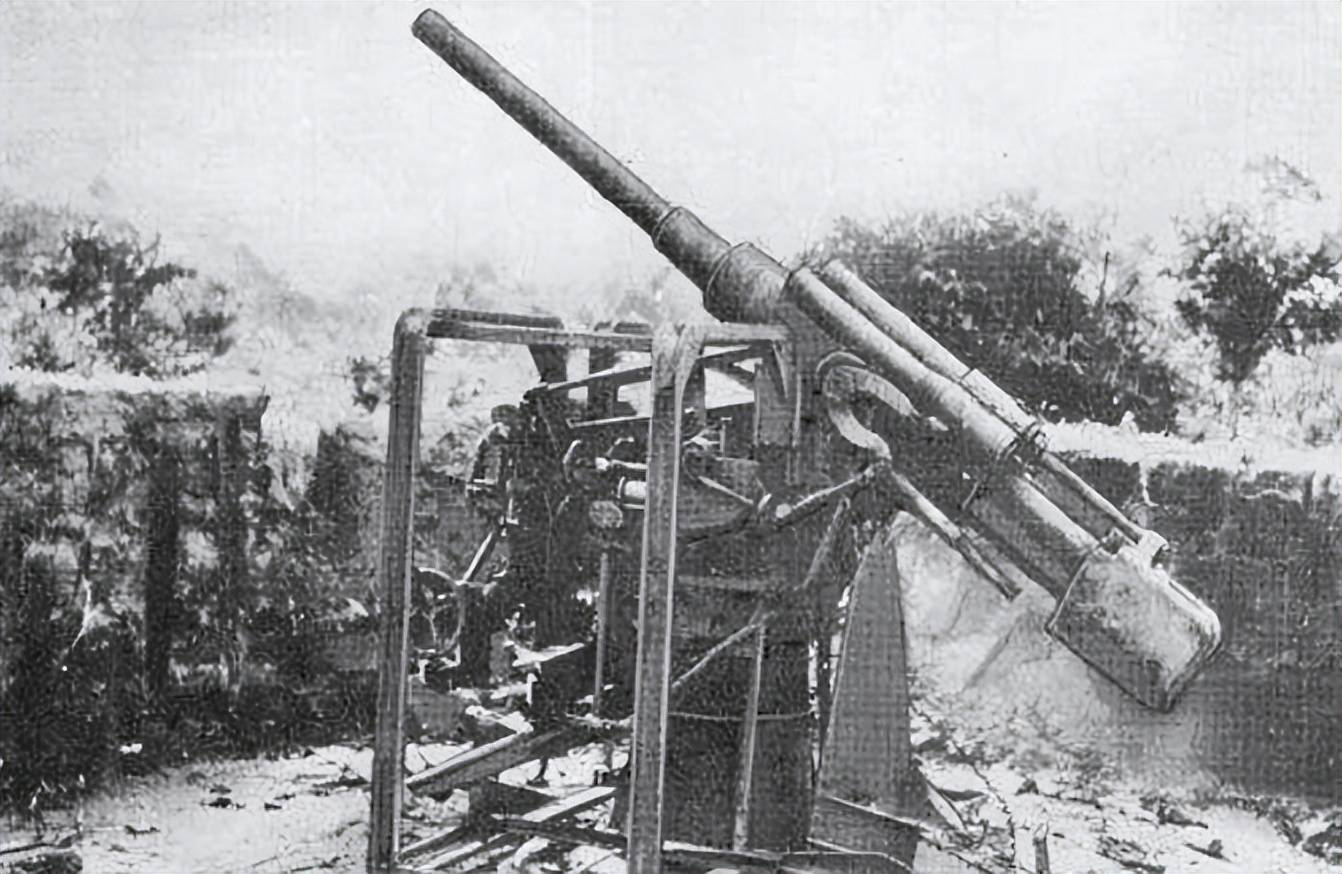

(日制88式75毫米高炮)

(日制88式75毫米高炮)

1950年10月19日晚,第一批志願軍入朝時,只有高炮第1團隨軍入朝,實施對空掩護。該團下轄3個營,營轄3個4門制高炮連,總計裝備有36門日制88式75毫米高炮。

該型高炮於1928年進入日軍服役,總產量約2000門。它採用五腳炮架,行軍時可分別向前後摺疊,炮管也能適當收縮,減小整體尺寸。拖曳行軍時需要在炮架兩側安裝一對橡膠輪,進入射擊狀態時需要移除才能展開炮架。該炮戰鬥全重2.45噸,全長4.542米,寬約1.9米,高約2米,可360°環向射擊。身管長約3.3米,高低射界為0°~85°,炮彈重約6.54千克,炮口初速度720米∕秒,最大射高9100米,有效射高7250米。炮班12人,最少需要4人才能完成基本的防空射擊操作,進入陣地從行軍狀態轉入作戰狀態需要大約10分鐘準備時間。

在上世紀30年代,日制88式75毫米高炮的性能尚可,但到了50年代初,該炮性能已明顯落伍。其方向轉速甚至難以跟上噴氣式戰機的速度,防空作戰效能極其低下。可就是這樣落後的武器,高炮1團還不得不留下1個營在鴨綠江邊保衛渡口,只有2個營的24門75毫米高炮能進入朝鮮境內作戰。

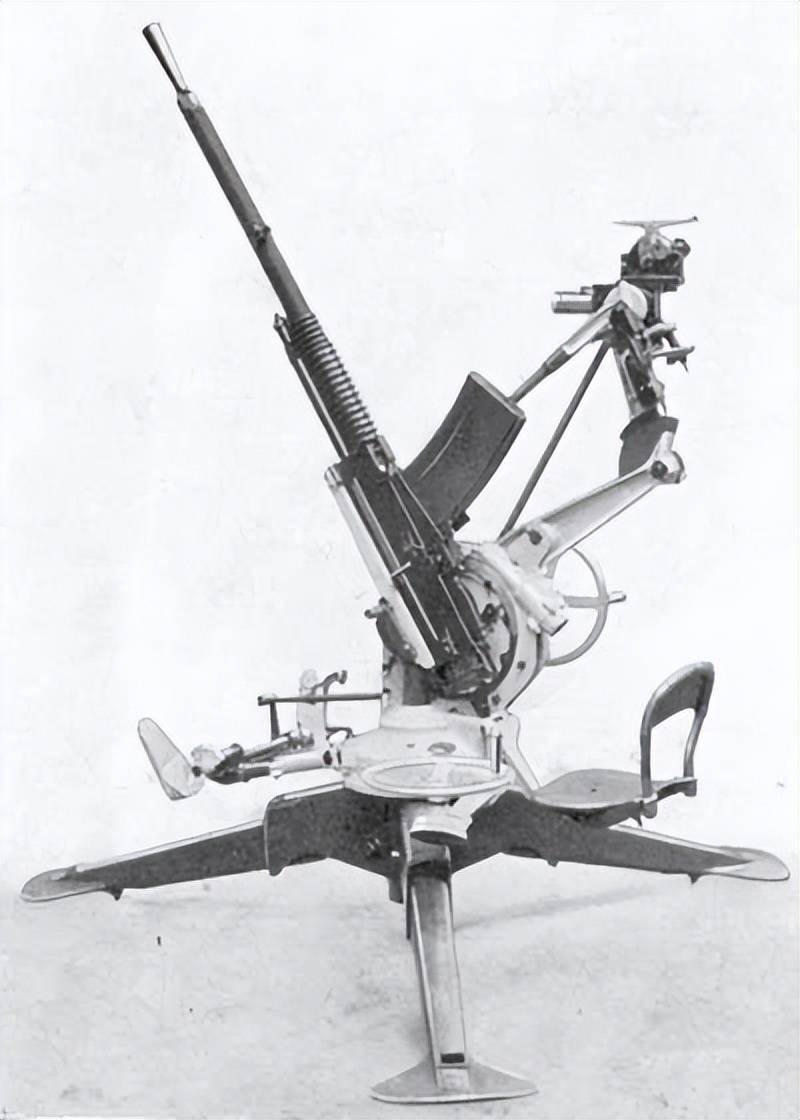

(志願軍防空部隊曾使用過日制93式13.2毫米高射機槍)

(志願軍防空部隊曾使用過日制93式13.2毫米高射機槍)

如此稀少的數量,顯然並不能形成足夠的對空火力密度,形成覆蓋面較大的掩護範圍。非但如此,由於該團剛入朝時,沒有同現代化空軍作戰的經驗,進入朝鮮初期,片面理解上級關於加強隱蔽的指示,只藏不打,因此未能在第一次戰役中很好發揮作用。

通過總結經驗教訓,第二次戰役期間,高炮1團的兩個營積極主動地尋機作戰。該團3營9連於11月2日在雲山附近擊落1架美軍F-80戰鬥機,首開紀錄。

儘管就整體而言,這個階段的志願軍高炮射擊還不甚準確,但卻讓敵機有所顧忌而不敢過於放肆,從而在一定程度上降低了轟炸效果。

雖說高炮1團指戰員們很勇敢,但終因高炮數量太少,只能掩護有限的幾個目標,前線部隊和朝鮮北部運輸線基本得不到對空掩護。面對這種嚴重局面,中央軍委於1950年末,將入朝的高炮第1團調回國內,擴編為高炮第61師,又緊急組建了3個高炮師和若干獨立的高炮團、營。所需裝備一方面向蘇聯緊急訂購,一方面在國內大力搜集、修理舊雜式高炮和高射機槍充分利用。

(M1931式76.2毫米高炮)

(M1931式76.2毫米高炮)

其中,從蘇聯進口的高炮型號有M1931式76.2毫米高炮,M1939式85毫米高炮,M1939式37毫米高炮,以及「德什卡」12.7毫米高射機槍。利用的舊雜式防空武器型號有日制89式7.7毫米高射機槍、各型7.92毫米高射機槍、日制93式13.2毫米高射機槍,日制98式20毫米高射機關炮,瑞士蘇羅通ST-5式20毫米高射炮,甚至還有朝鮮戰場上繳獲的美製M2白朗寧12.7毫米高射機槍及美製40毫米高炮。

蘇制M1931式76.2毫米高炮只有三十年代初期的技術水準,曾在全面抗戰時期軍援中國。該炮戰鬥全重近10噸,戰場機動極為不便,只能在固定陣地上作要地防空。

(蘇制M1939式85毫米高炮)

(蘇制M1939式85毫米高炮)

蘇制M1939式85毫米高炮戰鬥全重4.3噸,炮班7人。行軍狀態長7.05米,寬15米,高2.25米,火線高1.55米。身管長55倍徑,高低射界﹣3~﹢82°,可360度旋轉,水平最大射程15650米,最大射高10500米,有效射高8382米。炮口初速792米∕秒,實際射速15-20發∕分。

(拆除了防盾的蘇制M1939年式37毫米高炮)

(拆除了防盾的蘇制M1939年式37毫米高炮)

蘇制M1939式37毫米高炮戰鬥全重2.1噸,炮班8人,通過旋轉底板和十字炮架在4輪拖車上。行軍狀態長6.04米,寬1.94米,高2.11米,火線高1.1米。身管長74倍徑,高低射界﹣5~﹢85°,可360度旋轉,水平最大射程8500米,最大射高6700米,有效射高3000米。炮口初速880米∕秒,理論射速160-180發∕分,實際射速80發/分,採用5聯裝彈夾供彈。每門炮通常配備200發炮彈。

這是一款炮管短后座式自動高炮,採用立楔式炮閂、液壓制退機和彈簧式復進機,結構簡單耐用。進入發射狀態時,炮車輪離地升起,火炮由4個螺旋千斤頂支撐。後者分別位於炮架前後方和左右兩側。行軍狀態時,身管向後並鎖定在炮身支架上。

火炮上正面配有一面防禦盾,重量約為100千克,當敵人炸彈在附近爆炸時,可以擋住飛濺的彈片,使炮手們免於受傷。不過它也有其缺點,就是妨礙觀察,而且敵人炸彈並不是都落在前方,也可能落在火炮的左、右、後方向,僅僅擋住來自前方的彈片,有用,但不足以確保安全。權衡利弊,許多炮手在實戰中乾脆防禦盾拆除。

(志願軍裝備的蘇制M1931年式76.2毫米高炮)

(志願軍裝備的蘇制M1931年式76.2毫米高炮)

M1939式85毫米高炮和M1939式37毫米高炮技術上較為先進,且經過第二次世界大戰考驗,非常皮實耐用,是值得信賴的成熟型號。但由於中國從蘇聯進口的這兩款高炮均系曾在二戰中使用過的庫存品,其中有些磨損得非常厲害。因此交付中國時,有些高炮的技術狀態很糟,需經修理後方才投入使用。

據統計,抗美援朝戰爭期間,中國共計組建了24個M1939式85毫米高炮營,14個M1931式76.2毫米高炮,101個M1939式37毫米高炮營。第61、第62、第63、第64、第65野戰高炮師,64個獨立高炮營,21個城防高炮團和10個城防高炮獨立營,5個探照燈營,2個對空監視團和1個雷達營曾先後入朝參戰。

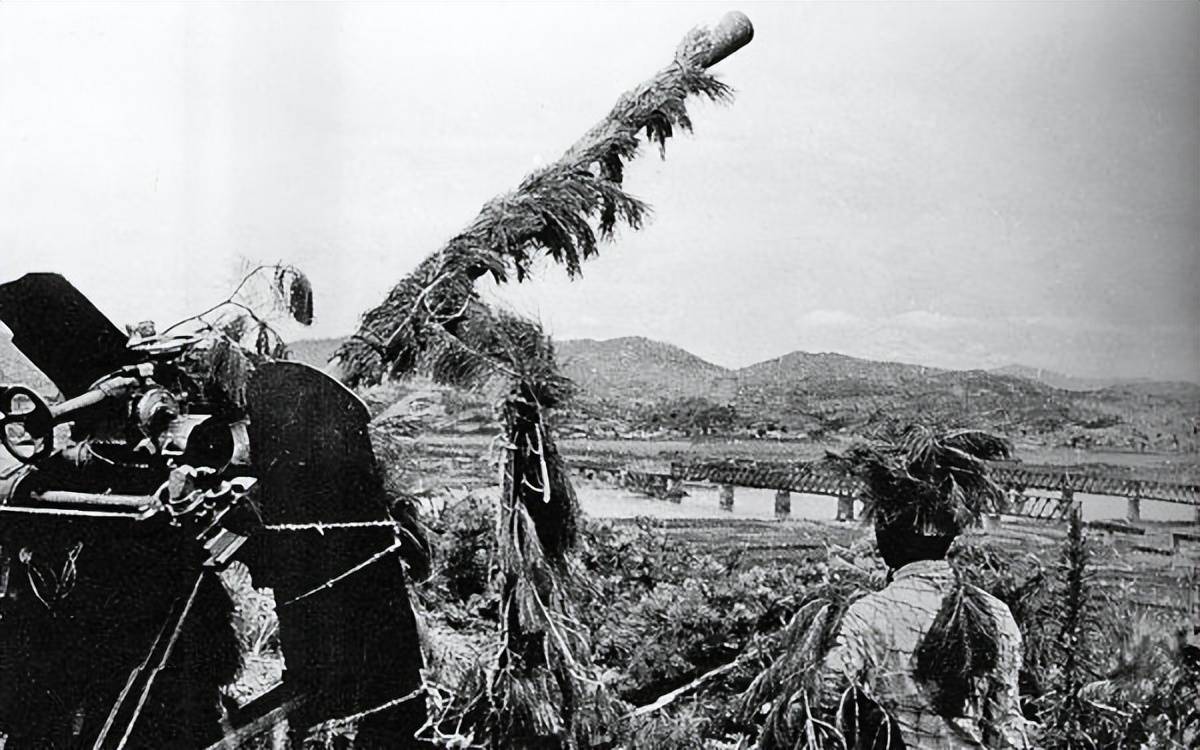

(保衛橋樑的志願軍單管37毫米高炮)

(保衛橋樑的志願軍單管37毫米高炮)

入朝參戰的志願軍野戰高炮師在滿編狀態下,下轄一個85毫米口徑高炮團和兩個37毫米高射炮團。每個團由四個8門制高炮連和一個編有16挺12.7毫米高射機槍連組成。

編入志願軍步兵師、炮兵師和坦克團的隊屬獨立37毫米高炮營,則下轄兩個6門制高炮連和一個編有12挺「德什卡」12.7毫米高射機槍的高機連。

當然,以上是指滿編狀態。實際由於戰損及技術兵器需要修理等原因,志願軍各高炮部隊均存在不同程度的缺編現象。即便到了戰爭末期,志願軍已基本實現了蘇械化,但高炮部隊仍會利用雜式裝備補充裝備缺額。

巨大消耗

以上高炮部隊分期分批進入朝鮮北部,實施輪換作戰。因此各個時期,志願軍實際保有的防空武器數量並不一致。

(志願軍高炮營中都編有1個德什卡高射機槍連,用於填補高炮射擊近界的火力空白,並與之形成梯次對空火力。)

(志願軍高炮營中都編有1個德什卡高射機槍連,用於填補高炮射擊近界的火力空白,並與之形成梯次對空火力。)

據統計,運動戰階段,第五次戰役發起前,志願軍入朝參戰的高炮部隊共裝備日制98式20毫米高射機關炮7門,蘇羅通20毫米高射機關炮6門,美製40毫米高炮6門,蘇制37毫米高炮165門,蘇制85毫米高炮32門,各式7.92毫米高射機槍310挺,日制89式7.7毫米高射機槍240挺,蘇制「德什卡」高射機槍1560挺。其中,志願軍第20、第26、第27、第39、第40、第63、第64、第65軍共裝備日制98式20毫米高射機關炮2門,日制88式75毫米高射炮12門,蘇制37毫米高射炮71門。

(以連為單位呈環形配置的志願軍85毫米高炮陣地)

(以連為單位呈環形配置的志願軍85毫米高炮陣地)

猛一看,志願軍防空武器較剛入朝時增加了很多,但舊雜式防空武器彈藥國內庫存不多,蘇式防空武器彈藥要付費購買。國內財力有限,不足以敞開供應彈藥。

志願軍司令部要求在為第五次戰役準備彈藥時,按每門炮一個戰役消耗量來籌集彈藥。具體標準是:蘇制85毫米高炮、蘇制37毫米高炮、日制98式高射機關炮、蘇羅通高射機關炮、美製40毫米高炮每門720發;各式7.92毫米高射機槍、日制89式7.7毫米高射機槍、蘇制「德什卡」12.7毫米高射機槍每挺1000發。

截止到1951年4月3日,按上述要求,志願軍尚缺蘇制85毫米高炮彈21280發,蘇制37毫米高炮彈164720發,蘇羅通高炮彈4320發,7.92毫米高機彈31萬發,89式7.7毫米高機彈24萬發,蘇制12.7毫米高機彈91萬發。

第五次戰役結束後,戰線在三八線附近穩定下來,敵我雙方都轉入防禦。此時志願軍全軍共計裝備蘇制85毫米高炮72門,37毫米高炮461門。截至1951年7月底,經全國各大軍區清理庫存,經後勤運輸部門努力,志願軍的37毫米高炮平均每門有1666發炮彈,85毫米高炮平均每門有900發炮彈。

上圖為志願軍單管37毫米高炮訓練照片。圖中炮架上只有一炮手和五炮手。如果三炮手、四炮手就位的話,就不能像照片中那樣將待用的5發滿彈夾堆在炮架上了。此外,該炮右防盾也拆除了一部分,讓一炮手獲得良好視野。左防盾則全部拆除了。

到1951年9月底,志願軍全部武器保有量為蘇制「德什卡」高射機槍2088挺,日式13.2毫米高射機槍15挺,蘇制37毫米高炮643門,德制37毫米高炮3門,美製40毫米高炮6門,蘇制85毫米高炮72門。在粉碎聯合國軍「秋季攻勢」的戰鬥中,僅10月份,我志願軍一線7個軍就損耗了30挺高射機槍。

在損耗巨大的同時,志願軍在陣地戰中繳獲卻極少。因此,在朝鮮戰場上根本無法像國內戰爭那樣「以戰養戰」,「補給主要來自前線」,只能依靠後方補給。

韓戰讓我軍第一次認識到後勤保障在現代化戰爭中的極端重要性。為了保證作戰需要,國家在財政極為困難的情況下,想方設法籌集資金、物資保障志願軍的供應。全國人民也掀起了捐獻武器裝備,積極支援前線的熱潮。截至1951年底,志願軍全軍共有「德什卡」12.7毫米高射機槍2382挺,37毫米高炮956門,76.2毫米高炮60門,85毫米高炮120門。

(志願軍高炮部隊日夜保衛著後勤運輸線)

(志願軍高炮部隊日夜保衛著後勤運輸線)

1952年,我軍後勤部門共向朝鮮境內前送高射炮彈1086172發,高射機槍彈7756590發。1952年秋季的上甘嶺戰役中,持續43天的反覆較量,戰況之慘烈是空前的,志願軍彈藥消耗量極為龐大。據統計,這次戰役中志願軍共損耗高射機槍3挺,37毫米高炮彈56835發,85毫米高炮彈2224發。以至於到戰役後期,志願軍後勤部門重點強調要優先保證37毫米高炮的彈藥供應。

據統計,在整個抗美援朝戰爭中,我志願軍共損失高射機槍525挺(其中日制89式7.7毫米高射機2挺,蘇制「德什卡」高射機槍477挺,美製M2式高射機槍46挺),各型高炮142門(其中日制98式20毫米高射機關炮2門,蘇制37毫米高炮116門,美製40毫米高炮3門,蘇制85毫米高炮21門)。

戰果輝煌

大批志願軍高炮部隊入朝後,主要防護機場、鐵路大橋和重要的鐵路地段。部隊開始以團、營為單位集中配置,確定對敵機實行「不在全團火力範圍內不打,側行離遠不打,對目標陣地無威脅不打」的原則,開火時集中先打一架,力爭近距離突然開火。

(志願軍高炮部隊指戰員研究戰法)

(志願軍高炮部隊指戰員研究戰法)

實施「集火近戰」的戰法,在組織指揮上必須統一行動,令行禁止,叫打就打,叫停就停,叫轉移目標立即轉移目標,做到齊打、齊停、齊轉的要求;在操作技術上,必須達到捕捉目標快、求出諸元快、射擊動作快的要求。其最佳射擊窗口是敵機即將投彈和投彈剛剛完畢的時候,這時的敵機要高度沒高度,要速度沒速度,還難以實施機動規避。

經過一個時期的防空作戰,迫使敵機飛行高度普遍升高到3000米以上,其投彈命中率由原來的30%降至5%以下。

當然,志願軍高炮部隊在作戰初期也暴露了許多弱點:幹部指揮和管理水平比較低,布置陣地時常使火力不能銜接支援;炮手射擊時往往未捕捉到目標就開火,耗彈多而戰果小。

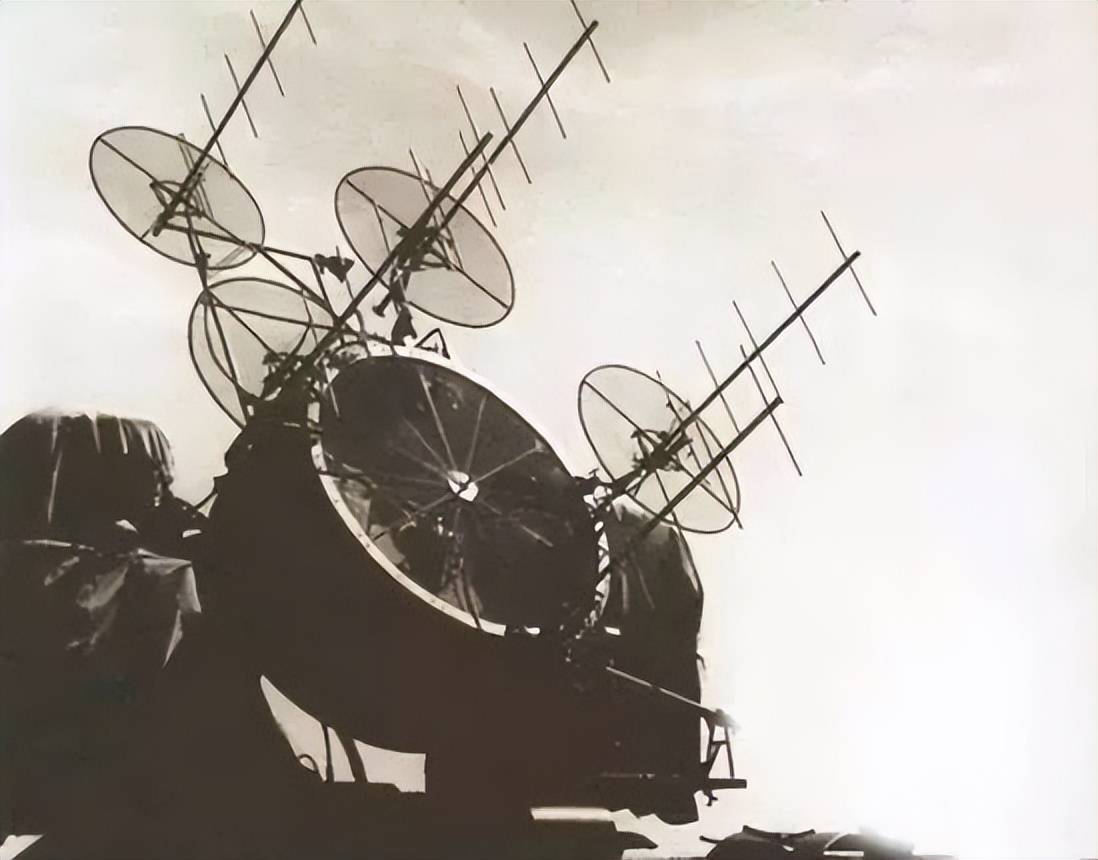

(志願軍37毫米高炮未配炮瞄雷達,夜間作戰必須得到探照燈部隊的配合。)

(志願軍37毫米高炮未配炮瞄雷達,夜間作戰必須得到探照燈部隊的配合。)

美軍戰機吃了虧之後,很快改進了戰術。其對重點目標多採取突然襲擊的方法,由死啃一點變為飄忽不定,企圖使有限的高炮部隊防不勝防。美機還經常利用陽光、雲層掩護,對高炮陣地實施偷襲,使志願軍高炮部隊在應變不及的情況下曾受到過一些損失。

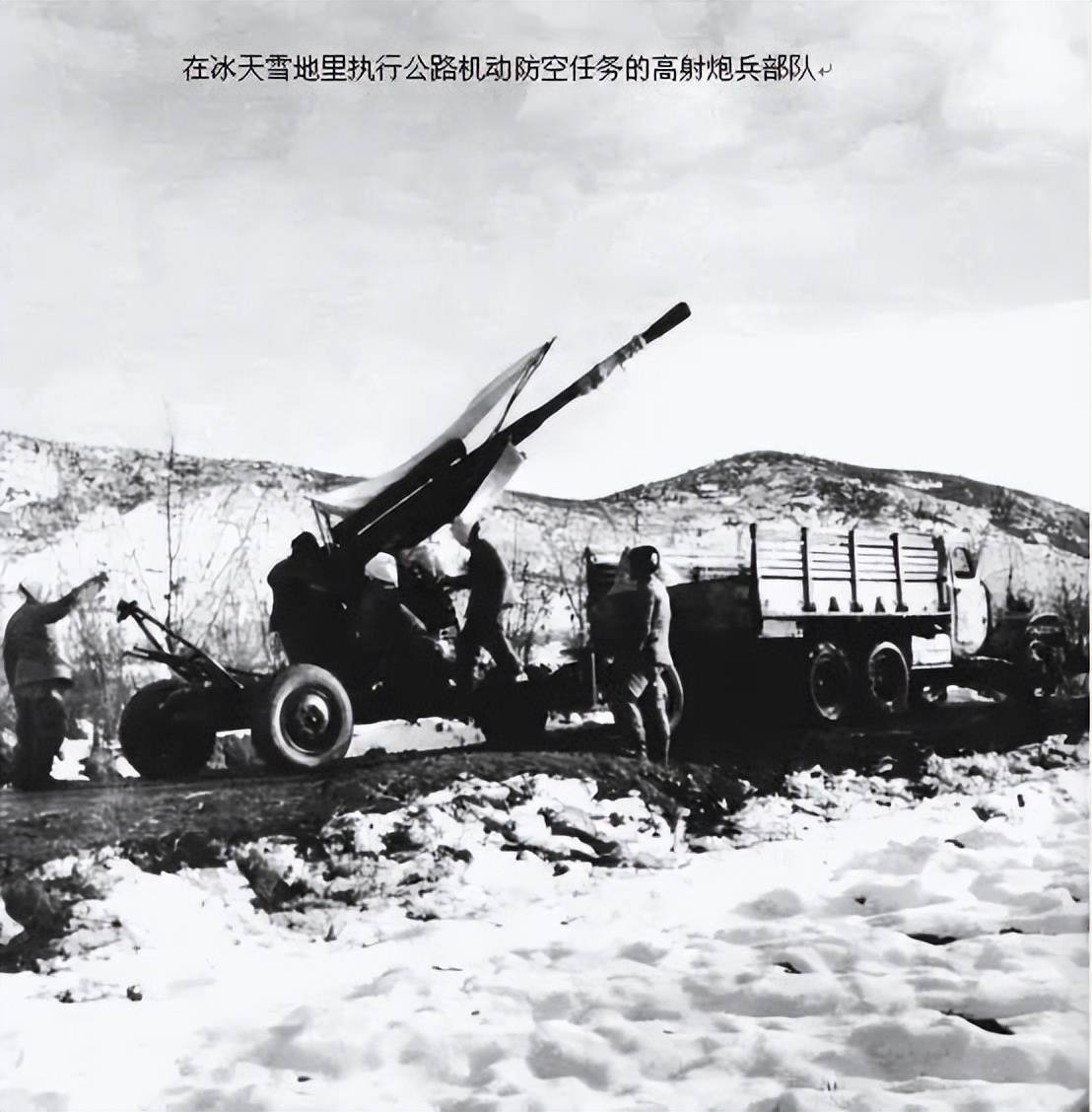

通過實戰得到的經驗教訓,志願軍高炮部隊開展了戰場練兵活動,努力提高技術水平。在兵力有限而戰線漫長的情況下,高炮部隊確定了「重點保衛、高度機動」的方針。

從1951年夏季以後,後方高炮以一部兵力掩護重要目標,作戰時以驅逐敵機為主,同時以一部兵力遊動作戰尋殲敵機。在前線的高炮部隊則採取重點保衛與遊動作戰相結合的方針,以打擊敵炮兵校正機為主,從而減輕敵人炮兵對我縱深的威脅。

這時部隊經過反覆訓練和採取多種預定方案等辦法,大大提高了射擊精度。有時部隊還以設假目標做「誘餌」戰術,引敵機進入埋伏圈集中火力打擊。這樣,高炮部隊每月擊落的敵機數量提高到60架左右,其中多為遊動炮所擊落。而且在固定陣地上平均要消耗2000餘枚炮彈才能擊落一架敵機,而遊動作戰擊落一架敵機平均只消耗300發炮彈。

(志願軍單管37毫米高炮夜間開火,從背景燈光看,是有探照燈部隊協同作戰。)

(志願軍單管37毫米高炮夜間開火,從背景燈光看,是有探照燈部隊協同作戰。)

由於高炮部隊和中蘇空軍的積極作戰,自1951年秋季以後,美軍的螺旋槳飛機白天一般不敢飛到平壤以北,噴氣式飛機白天也多採取高空分散轟炸。

後來,由於美機改進了瞄準器和部分採用了電子儀器,在高空和夜間的轟炸精度有所提高。針對這一情況,志願軍高炮部隊加強了夜間作戰,並努力提高對高空目標的射擊精度,同時國內還增派雷達和探照燈部隊入朝。

1952年4月,志願軍司令部召開高炮會議,總結了機動作戰的經驗,要求高炮部隊開展近戰、夜戰、遊動作戰。除掩護固定目標的高炮部隊外,要求積極轉移陣地,尋找敵機活動多的地區作戰。

總結歷次防空作戰經驗教訓後,志願軍高炮部隊85毫米高炮開火距離為3000至4000米、37毫米高炮射擊距離為1500至2000米、12.7毫米高射機槍射擊距離為500至1000米,由此形成梯次打擊火力。

此外,還規定各部隊要有一半以上的防空兵器擔當夜間射擊任務。在機動作戰中,各高炮部隊把握敵機活動規律,經常出敵意料地予敵沉重打擊。

這些措施取得了良好效果。

——1952年3月31日,高炮第513團在定州至嶺美一線實施機動作戰,共擊落敵機9架,擊傷敵機21架,自身無損失。

——4月25日,獨立高炮第41營在肅川擊落美機4架。

——4月30日,高炮第612團在泉洞地區擊落美機5架、擊傷9架。

——4月下旬至5月中旬,高炮第605團進行了5次遊動作戰,擊落擊傷美機各11架,自身人員、武器均無損傷,創造了晝間遊動作戰的範例。

——5月8日,獨立高炮第24營在遂安以北地區,創造1個營在1天內擊落美機7架、擊傷18架的記錄,受到志願軍總部的通令嘉獎。

——6月10日,高炮部隊和探照燈部隊相配合,在夜間一舉擊落B29轟炸機3架,迫使敵機後來在夜間也多以單機和小編隊活動,常常盲目投彈,對中朝軍隊後方的威脅大大減少。自1952年7月起,鐵路在夜間一般都能正常通車。

(遭美軍飛機反覆轟炸的朝鮮北部交通樞紐)

(遭美軍飛機反覆轟炸的朝鮮北部交通樞紐)

1952年上甘嶺戰役期間,志願軍總部將兩個高炮團和一個獨立高炮營加強給第15軍。這些高炮部隊將37毫米高炮拉上了山,增大了射高和射界,並組織了步、機槍參加對空射擊,幾天內擊落擊傷敵炮兵校正機多架,打掉了敵炮兵的耳目,保障了運輸線上的安全和行動自由。據統計,此次戰役期間,志願軍高炮部隊共擊落敵機50架,擊傷154架。並迫使敵校射飛機只能在距炮兵陣地8000米以外的空中活動。

1953年夏季反擊作戰前,志願軍總部從西海岸及鐵路沿線調出5個高炮團、14個獨立高炮營,以加強正面戰線。加上原有的18個高炮營,使一線防空兵力約占當時志願軍高射炮兵總兵力的一半左右;主要方向上作戰的軍,平均每公里正面配置的高射炮達到13門。

這些防空兵器主要用於掩護軍、師指揮所,炮兵陣地,預備隊集結地域和戰役縱深內的橋樑、倉庫等目標,並以部分兵力在前沿進行機動作戰,其重點是打擊美軍的戰鬥轟炸機群、指揮飛機、偵察飛機和校射飛機。

金城戰役期間,志願軍在金城方向集中了大量高炮,日夜與敵機作戰。有時高炮部隊一天就抗擊200架次以上的敵機空襲,使敵轟炸機不能準確投彈,前沿的炮兵校正機、指揮機都被逐出8000米以外,令敵炮兵失去耳目,保障了志願軍地面炮兵能在暴露陣地上發射,運輸車隊可在晝間前送作戰物資。據統計,在此期間,志願軍高炮部隊對空作戰近5000次,擊落敵機270架。

為期兩年零九個月的抗美援朝戰爭期間,志願軍高炮部隊共擊落敵機2335架,擊傷敵機7512架,探照燈部隊照落敵機4架。這些防空部隊的作戰不僅起到了保衛後方交通線,減少重點損失的作用,並通過同世界上最強大的空軍的作戰鍛鍊,極大地提高了部隊的戰術技術水平,為國土防空積累了寶貴經驗。

(本文作者:忘情,「這才是戰爭」加盟作者。未經作者本人及「這才是戰爭」允許,不得轉載,違者必追究法律責任。

編者簡介:王正興,原解放軍某野戰部隊軍官,曾在步兵分隊、司令部、後勤部等單位任職,致力於戰史學和戰術學研究,對軍隊戰術及非戰爭行動有個人獨到的理解。其著作《這才是戰爭》於2014年5月、6月,鳳凰衛視「開卷八分鐘」欄目分兩期推薦。他的公眾號名亦為「這才是戰爭」,歡迎關注)