萬萬沒有想到,歐洲王牌火箭的研究居然費力那麼大,一家搞不定,需要多個國家,多個企業一起來研究,這就是歐洲航天走出了這樣的路線,說難聽一點,真的有點拉胯了。

而且,歐洲還拋棄中國的載人合作,要自己干載人飛船任務,如果不出意外,最終還是要著中國幫助才行,真的是這樣嗎?為什麼不跟中國合作?後面還要來找中國?

這究竟是怎麼回事,下面就一步一步看看,真的是沒有想到歐洲航天會出現這樣的局面,令人驚訝。

13國合作!歐洲王牌火箭發射時間確定

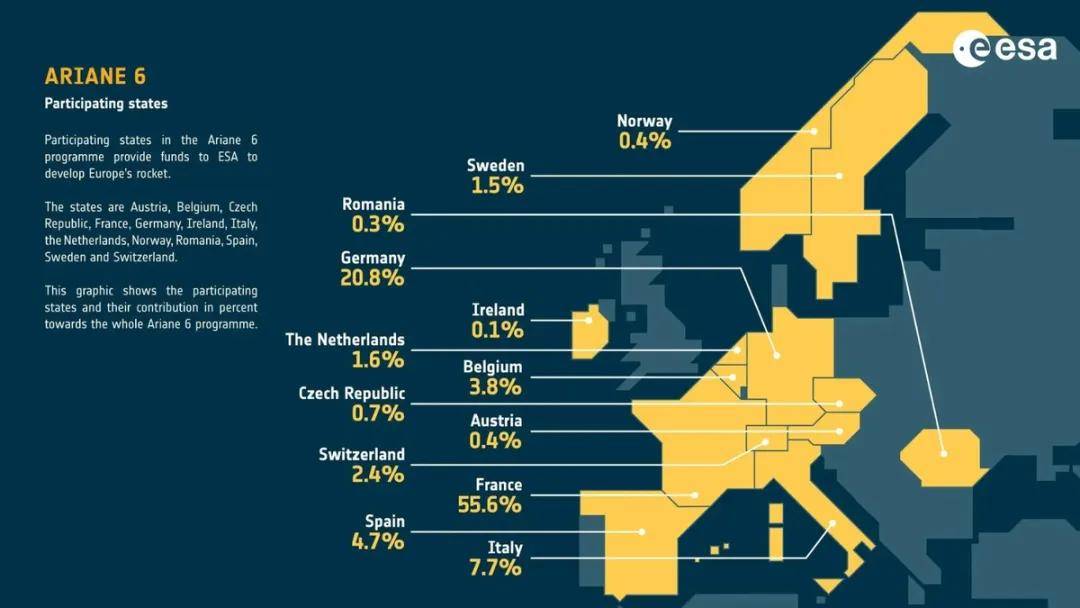

沒錯,按照歐空局(ESA)的說明來看,替代阿麗亞娜5型運載火箭的阿麗亞娜6型運載火箭,居然是由13個國家共同打造的火箭,這不看不知道,一看嚇一跳。

此前歐空局(ESA)並沒有說這些事情,大家還以為就是一家企業就趕出來了,結果並不是。這下還是在確定發射時間的時候,才讓大家看到這個消息,真是驚訝。

這13個國家包含了:

奧地利、比利時、捷克共和國、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、羅馬尼亞、西班牙、瑞典和瑞士。

所以,歐洲製造這一款火箭,真的是太難了,找了這麼多國家來進行合作,研發。而且這一款火箭是歐洲王牌火箭,全新的一款火箭都要找這麼多國家,未來研究更強的火箭,是不是還要找更多的國家。

而且,還有一個關鍵的點——這麼多國家的參與之下,也沒有按照計劃執行。

該項目歷經10年時間才得以實現,最初這一新的運載火箭本應在2020年投入使用,但各種問題和情況,推遲了它的交付,而這一次首發時間已經確定 ,那就是在7月9日進行首次發射,真的是太容易了。

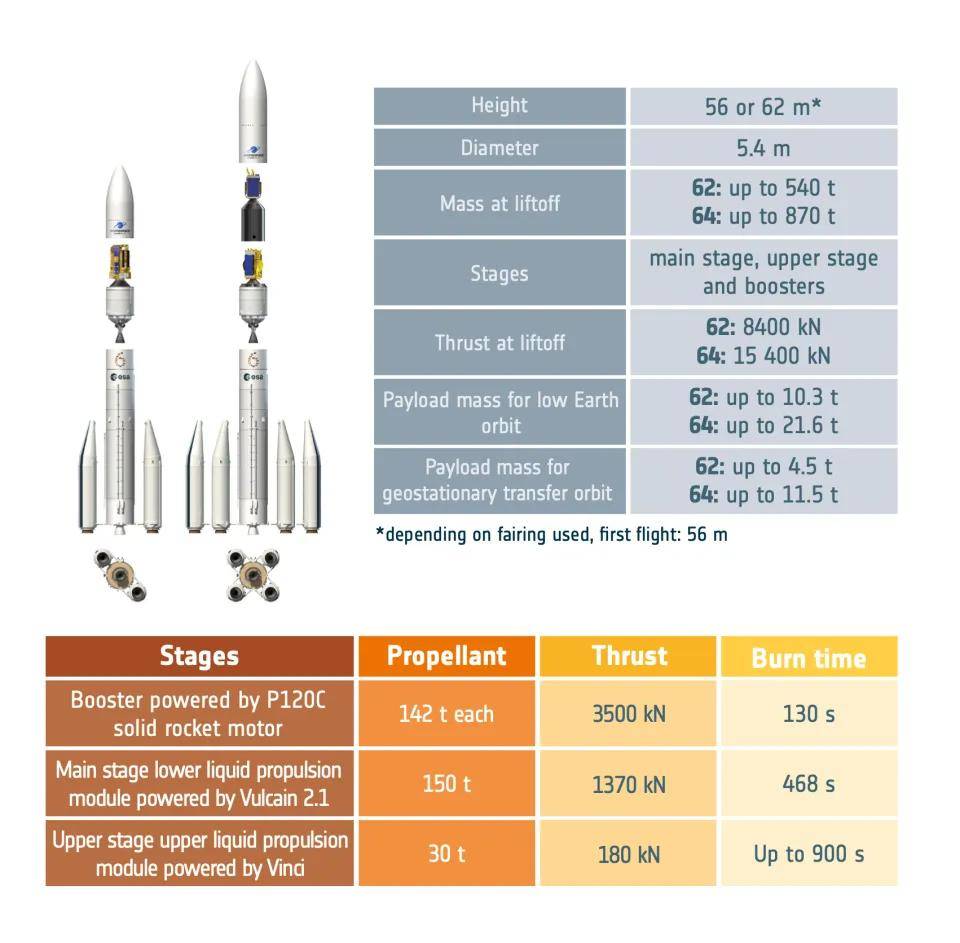

話說回來,歐空局也發布了預警,那就是雖然時間確定在了7月9日進行,如果出現惡劣天氣或檢測到任何異常情況,可能會推遲24或48小時再嘗試發射,這取決於是否已經加註燃料,那這一款火箭有多強呢?

實力只能說一般化吧,只是相對歐洲來說,這一款火箭實力也還是可以,屬於一款降低成本的火箭,它是是一種低成本運載火箭,地球同步軌道有效載荷運載能力為3~6.5t,由於採用小尺寸和全新技術,發射成本將比「阿麗亞娜5型火箭」降低30%。

而對比一下我國長征五號來說,它也是排在後面,長征五號為捆綁四個助推器的兩級半構型火箭 ,採用無毒無污染推進劑。

火箭全箭總長56.97米,起飛質量約869噸 ,具備近地軌道25噸、地球同步轉移軌道14噸的運載能力。

所以,一旦成功的話,那就是歐洲航天市場崛起的時間段了,但在全球範圍之中,要想占據更強的地位,還是不行,需要更強的火箭才可能。但歐洲要研究更強的,上面也說了,有點不太現實了,這一款火箭都折騰10來年了。

然而,有意思的是,雖然這一款火箭還未成功,但歐空局(ESA)也是信心滿滿,那就是在未來歐洲航天任務,必須使用該火箭,這也意味著歐洲與美國的航天合作,可能面對新的困境,因為自從阿麗亞娜5型運載火箭之後,歐洲就是依靠美國航天執行任務,而這一次成功了的話,美國的訂單就會少很多。

所以,會不會雙方又會出現「過家家矛盾」,這後面就知道了。

同時,歐空局也說了,這次發射對歐洲及其航天機構來說將是「一個歷史性的里程碑」,歐洲將憑藉該火箭重新獲得航天發射的自主能力。

所以,能不能成功,這對歐洲來說是一次航天「翻身」的機會,這結果還是令人比較期待的,具體情況,就看後面會不會成功,這是歐洲航天巨變的時刻。

然而,雖然這一款火箭的結果還不知道,歐洲的未來航天計劃充滿了更多的期待,甚至可能通過這一款火箭,重振歐洲全面航天市場,還將發展自己的載人飛船。

不靠中國,歐洲還要發展載人飛船,這是為什麼?

的確,歐洲航天市場的確是在「重組」,而且這次歐洲王牌火箭成功之後,肯定還會「膨脹」。

而且,歐洲也是官方宣布了,不僅要火箭獨立,連載人飛船也要獨立,並且自己來搞,要走出不一樣的歐洲航天。

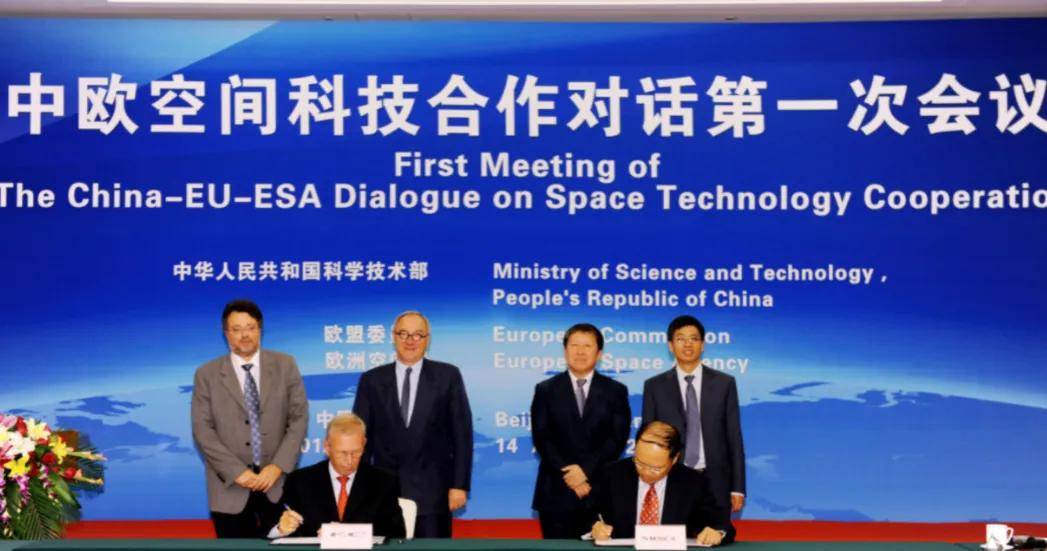

這不,本身最初中國與歐洲有載人方面的合作,結果也說不依靠中國了,這是為什麼呢?

那就是在2023年初的時候,歐洲航天局就宣布,斷絕與中國載人航天的合作,說不感興趣,沒有派遣航天員合作的計劃,而根本性的因素就是沒錢。

然而,從實際性的因素來看,這裡面根本不是所謂的錢問題,因為在與我國宣布不合作之下,歐空局(ESA)說要與國際空間站合作,並且也是拿了一大筆錢,你說這是錢的問題嗎?很明顯是歐洲的「轉向」問題。

所以,這才是根本原因。然而,這看來歐洲還是不想「寄人籬下」,所以,宣布了自己載人計劃,在2023年底,也算是同一年的時間。

在我國執行神舟十七號載人飛船任務之後,歐洲航空局(ESA)宣布將啟動一項競賽,以在 2028 年之前開發用於往返的貨物運輸商用飛船,這是朝著開發載人太空飛行器邁出的一步。

並且初步預計在2027 年將一個太空艙送入國際空間站,然後就是採用商業方法實施一項雄心勃勃的歐洲載人航天計劃。

所有,歐洲不靠中國,歐洲還要發展載人飛船,與國際空間站的合作也不長,這說來說去,最初就是想依賴美國,但是也不想長時間依賴,這小心眼是有點多了。

回頭看看,歐洲新型阿麗亞娜火箭都是依靠13國合作,並且在多次延期之後,才真正意義上打造出來,這還有能力去發展出載人飛船嗎?

這的確是更難,而且有意思的是,如果真的打造出來了,或許也沒有地方可以用了,還需要來找中國。

為什麼有了載人飛船,還要來找中國?

其實原因飛船簡單,歐洲打造飛船,是為了在哪裡用,那就是國際空間站,提供國際空間站的服務,結果呢?到時候的國際空間站還是否存在,這都是一個疑問。

而且美國國家航空航天局(NASA)已經宣布了,該機構將在本年代末讓馬斯克的SpaceX公司的一艘太空飛行器引導摧毀國際空間站(ISS)。

詳細一點就是——該太空飛行器的設計目的是在2030年國際空間站退役後,引導這個足球場大小的研究實驗室返回地球大氣層。

所以,國際空間站的存在時間都不長了,這個歐洲載人飛船往什麼地方使用,除非自己再搞一個空間站才行。

很顯然,歐洲連火箭研究都這麼困難,要搞空間站,那真的是難上加難,並且歐洲計劃出來,也沒有看到空間站的足跡。

很多人可能會說,那個時候美國又會有空間站,說句難聽的,美國的空間站計劃,也還是建立在計劃上,在全世界範圍之中,只有中國這會可以理直氣壯的說,有這個研究,發射,並且運營的實力。

而且回顧一下此前俄烏問題之下,俄美吵鬧要分家的那一幕,美國都是急忙說,科學無國家,兩國還要繼續合作,不能這樣做,不然國際空間站早也就不存在了。

可以看得出來,美國還沒有辦法來進行空間站的建設。

那麼,還是需要找到中國才行了,因為找俄羅斯也不行,就算是俄羅斯有了自己空間站,與歐洲的「仇敵」情況更加深。

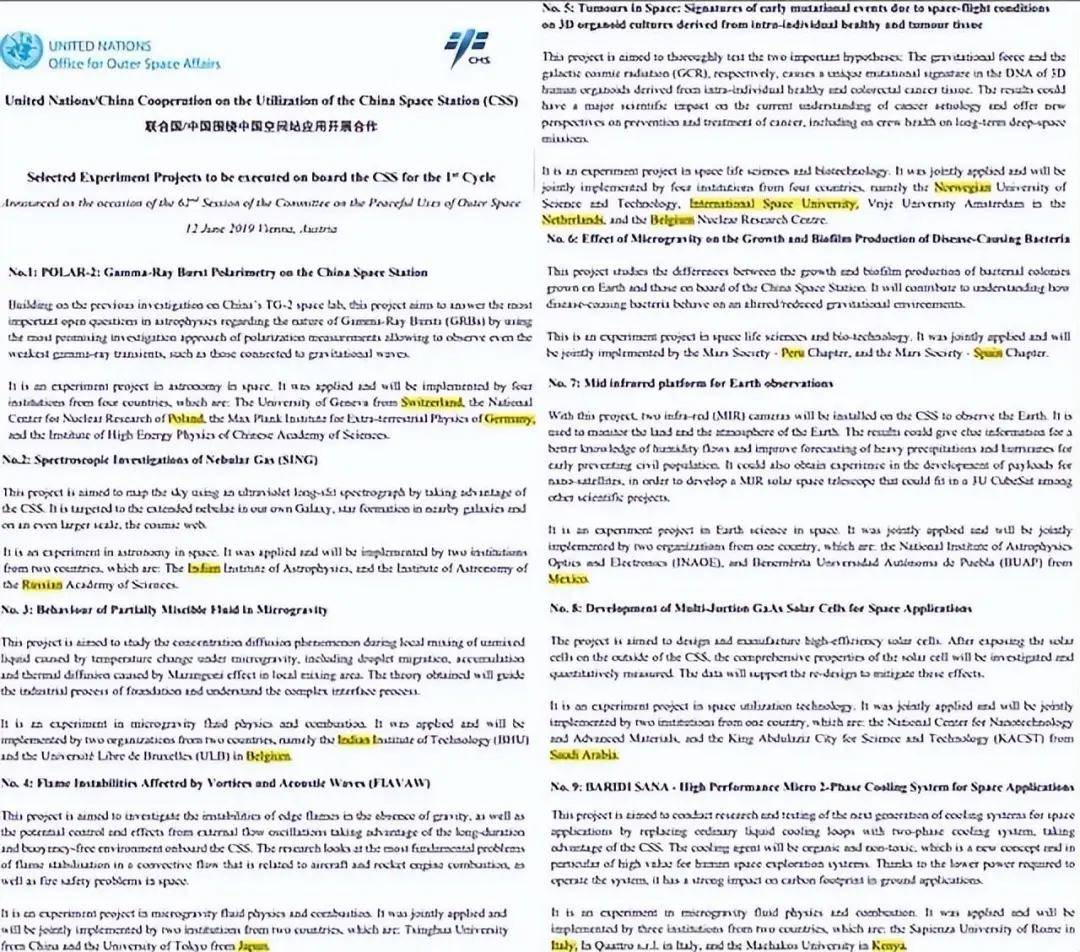

所以,到時候中國空間站將成為歐洲的主要方向,可能還有機會來用的上,我國也是要進行空間站升級,進行國際艙位的布局,那麼,歐洲的飛船最終可能在我國空間站可以用上。

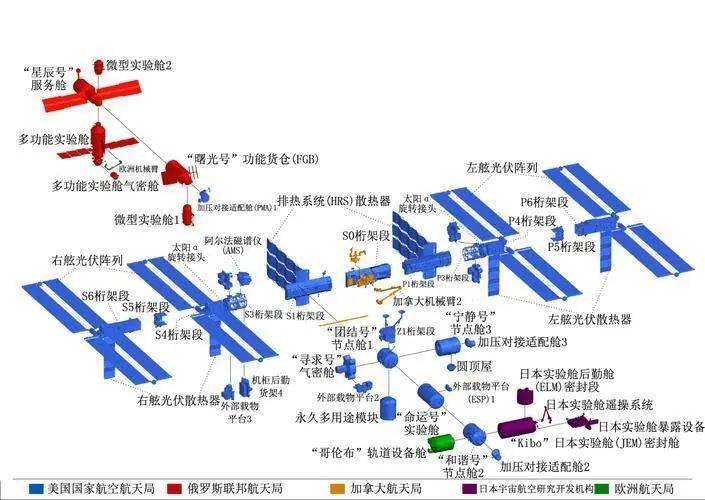

沒錯,中國空間站升級6艙位

的確,關於國際空間站的升級,我國也是多次說明了,要從三艙位變成六艙位,來自航天科技集團五院問天實驗艙總體系統主任設計師張嶠指出,在我國空間站升級到6個模塊之後,也將實現6個艙位段的埠,並且從模塊區域延伸——從天和核心前端的埠,然後,進行延伸。

在升級之後,將會形成「十」字構型,新艙段上帶有節點艙,增加4個對接口和1個出艙口。

而最為關鍵的問題是,將來,國外的飛船或艙段也可以與「天宮」對接,這將大幅提升國際空間合作的水平。

所以,到時候,如果歐洲真的有了載人飛船,中國空間站也將可以承載起使用,到時候歐洲不與中國合作都不行,難道不成打造一個載人飛船,不用來使用,那真的就是奇怪了。

所以,歐洲版載人飛船或許最終還是需要中國幫忙,來進行使用,對接中國的空間站在太空之中執行任務。

那麼,現階段歐洲與中國不進行合作,那肯定也是對歐洲沒有什麼好處,而且未來想來中國空間站的時候,也需要看我國的策略了,萬一我國不對外開放了呢?

那豈不就沒有機會了?只是我國現階段公布是開放的。所以,只能說有可能歐洲發展出載人飛船,還是有機會對接中國空間站,未來有變化了,也再來說吧。

要是變成「無家可歸」的孩子,那歐洲航天真的就是「單幹也看不起來」,放也不是,做也不是的情況了。