理解他們的無助,才是解決問題的第一步。

孩子們得救,往往就在得到父母理解的那一刻

兩份抑鬱症報道

前不久公眾號「丁香醫生」發表了一篇關於一位高中女生患上抑鬱症的深度報道。

主人公的姓名在文中沒有提及,為方便敘述,我們暫且叫她M。

M是個非常優秀的女孩,就讀於全省排名第一的重點高中,距離夢寐以求的重點大學僅僅一步之遙。

然而就在這個節骨眼上,出事了。

自從高中住校後,M從小處理不好人際關係的問題開始凸顯出來,常常和同學發生爭執,鬧得宿舍雞犬不寧。

M在電話中頻頻向媽媽求助,訴說自己被孤立、被欺負,而每一次媽媽都讓她自己反省,因為「跟每個同學都搞不好關係,那就是你自己的問題」。

而每一次接到班主任電話投訴後的訪校,都以媽媽對M的責罵和對班主任的道歉而終結。

此後M的狀態變得越來越歇斯底里,M的父母被迫在學校附近租房陪讀。

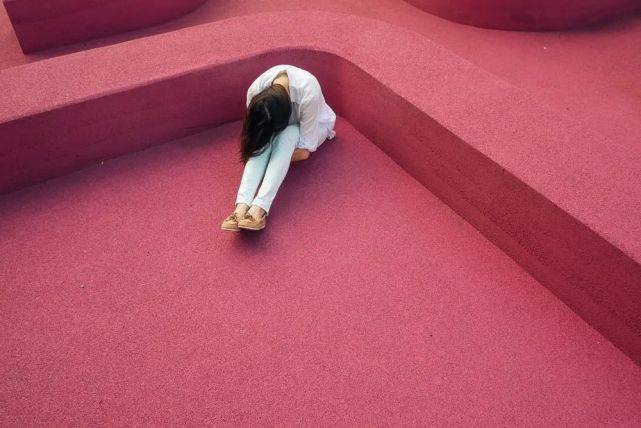

陪讀之後,媽媽驚恐地發現,女兒像變了個人一樣。無心學習、談起戀愛、嗜睡畏光、深夜哭泣、拒絕溝通,還常常無意識地摳自己的手指,摳得指尖遍布傷口。

直到有一天M哭著回到家,說自己在學校好可憐,站在教學樓上就想往下跳時,媽媽才慌了神,決定帶她去看醫生。

診斷結果為中度抑鬱,輕度焦慮。

微信搜索關註:愛知教學園地」微信公眾號,獲取更多教學經驗和學習教育相關的內容!

而此時M的媽媽最關心的是,既然有藥可吃,那麼M什麼時候病能好,什麼時候可以恢復正常?

即使M苦苦央求休學,媽媽也不甘心就此中斷學業,只是給她請了幾天假就強行要求她繼續上學。

抑鬱症,藥物副作用,加上繁重的課業,這個柔弱的女孩再也支撐不下去了。

一天下午,她把自己反鎖在房間,吞下了所有的藥片。

在醫院洗胃時,M的媽媽聽到別的病房傳來的家屬的嚎哭聲,徹底崩潰了,也徹底清醒了。

此後,是長達兩年的休學、治療、陪伴、和反思,直到現在。

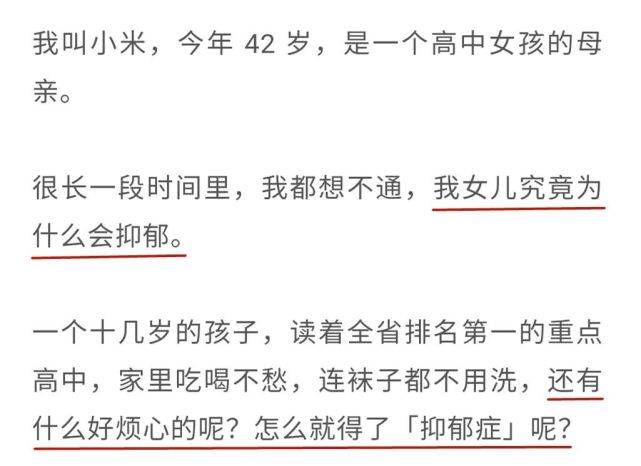

無獨有偶,幾乎在同一時間,公眾號「全現在」報道了另一位14歲少女罹患重度抑鬱的經過。

主人公彭可欣(化名)不像M那樣成績優異,只是個非常普通的中學生。

甚至連她的患病經過也沒有清晰的因果可循。

她記不清自己是從什麼時候發生變化的,沒有突發事件,也沒有明顯徵兆。

唯一相關的猜測,是初一那個暑假媽媽把她的手機沒收了,只許晚飯後玩一個小時。

這一個小時根本不夠她和同學聯繫,說不到三五句話時間就到了。

與朋友失去聯繫的不安籠罩著她,她開始懷疑自己被大家排擠。

她跟媽媽吼:「別的同學暑假都有手機,不信你去問!」

而媽媽的回答是:「期末考你排名降了13名,別的同學呢?」

這是誘因嗎?只能說也許。

好像就是突然之間,這個小姑娘對身邊的一切喪失了興趣,整日整夜睡不醒,對一些不起眼的小事又特別容易暴躁,不受控制。

初二開學時換了新同桌,彭可欣開始接連幾天上課打瞌睡,被老師叫起回答不出問題。

青春期的自尊、敏感、孤獨。各種小情緒混雜在一起,壓在她的心頭。

她開始嘗試自殘,用刀尖劃開皮膚,血流出來的時候「覺得舒服很多」。

女兒的情緒異常,媽媽注意到了,曾經試圖開點中藥給她「去去火」。

女兒手臂上的傷口,媽媽也注意到了,但覺得那是女兒「威脅我,跟我要手機」。

微信搜索關註:愛知教學園地」微信公眾號,獲取更多教學經驗和學習教育相關的內容!

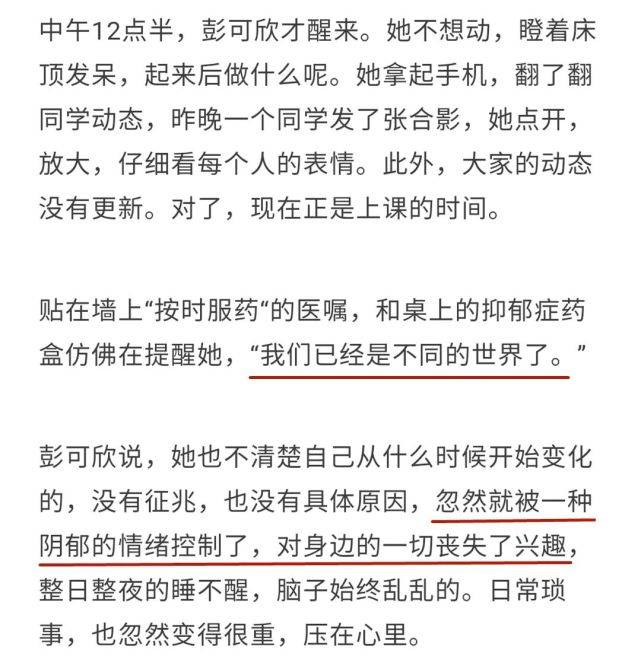

直到一天,可欣情緒完全崩潰,大喊大叫,用腳踢門,最後癱坐在地上抽泣著央求媽媽帶她去看醫生。

她想被確診為抑鬱症,「想讓媽媽重視我」,「也不用再害怕別人說我是裝的」。

診斷結果為重度抑鬱症伴有雙相情感障礙,這個14歲女孩拿著診斷書淚如雨下。

之後是休學、反覆嘗試回校、多次住院,以及在這個過程中,媽媽面對女兒一次次自殘和自殺衝動,拼盡全力學習「接住情緒」。

「無論怎樣,能救一次未必能救下一次。」

但她們仍然在不懈地努力著。

兩篇報道看得人非常揪心。

平心而論,兩位媽媽都是好媽媽,她們都在努力接受孩子的病情,都對治療付出了極大的精力和耐心,並且後來都對自己作出了反思和改變。

M的媽媽最終放下了對學業的執念,可欣的媽媽也終於開始學會誇獎孩子,兩個女孩的病情都開始出現一些好轉的跡象。

可是,悲劇的發生總是讓人忍不住要問一句「何以至此」?

冰凍三尺非一日之寒,「積鬱成疾」最要命的是這個「積」字。

兩個女孩都曾經一次次地向父母發出過求助的信號,卻都一次次被父母無情地忽略了。

於是,累積的情緒像雪球一樣越滾越大,最終壓垮了她們,也壓垮了兩個家庭。

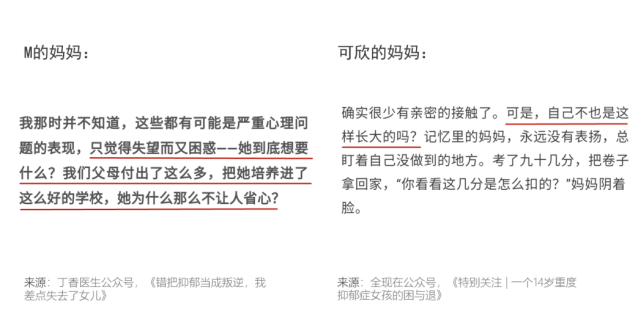

值得注意的是,在女兒被確診的那一刻,兩位媽媽的表現出奇一致:不敢相信,不能理解。

M的媽媽感到無比困惑:我們父母付出了這麼多,把她培養進了這麼好的學校,她為什麼那麼不讓人省心?

可欣的媽媽百思不得其解:我自己不也是這樣長大的嗎?

一聲嘆息。

兩位媽媽談曾經的「失望和困惑」

請記住這兩個問題,這是我們這個時代最困擾中國父母的問題。

如果解不開它們,也就解不開孩子的情緒,更解不開親子關係的死結。

一切都變了

M的媽媽和彭可欣的媽媽,是兩個非常典型的中國媽媽,她們身上帶著上一代父母的深深烙印。

M從小在媽媽的否定、要求、拒絕和指揮下長大,耳邊永遠是「別人家孩子怎樣怎樣」,身上背負著父母沉重的期許。

學習如此出色的她,甚至從來沒有被媽媽誇過一句「聰明」。

M小時候就不太合群,成長過程中時常被排擠和孤立,而媽媽從來沒有真正了解過到底發生了什麼,只是大聲訓斥她,甚至當眾給她難堪。

M的媽媽提出的那個問題,可以說代表了一類中國父母的通病,那就是:把孩子的成績歸結於父母的培養,而把孩子的問題推給孩子自己。

孩子好,都是父母的功勞,孩子不好,那都是孩子的錯。

他們剝奪了孩子的自我價值感,同時又迴避了父母的責任,不給孩子提供應有的援助。

他們的孩子迷茫自責,形如困獸。

彭可欣雖然和M生在不同的家庭,成長氛圍卻有著驚人的相似。

可欣的媽媽反覆回憶也記不起女兒和自己發生過矛盾,因為女兒從小順從乖巧,很少會拒絕她的要求。和M的媽媽一樣,她也從不誇獎女兒。

她想起在確診抑鬱症之前,女兒想要「抱一下,親一下」,她本能地抗拒。

這種奇怪的「本能」,來自於對自己母親(可欣的外婆)的記憶。

記憶里的母親對她永遠沒有表揚,永遠盯著自己沒有做到的地方。

考了九十幾分,母親的第一反應是陰著臉問「你看看這幾分是怎麼扣的」。

曾經,她也在日記里寫過「我恨媽媽」,一心想讀大學是為了「我要快點長大,就能逃出去」。

工作後在廣州買了房,驕傲地帶父母去看樓盤,母親卻只說了一句「你看看你,要還房貸了」。

母親的嚴厲管教令她變得「強大」,也在不知不覺中,令她變成了自己最討厭的樣子。

她怎麼都想不通的那個問題,也正是如今的中國父母們普遍想不通的問題:我們不都是這樣過來的嗎?現在的孩子怎麼就過不去了呢?

的確,我國抑鬱症低齡化趨勢已經觸目驚心,中小學生自殺事件近年來層出不窮。

是現在的孩子集體基因突變,變脆弱了嗎?

顯然不是。恰恰相反,只有孩子還是孩子,而他們周遭的一切都已經完全改變。

就連有意無意地秉承著上一代教育理念的我們,可能根本就沒有意識到,我們自己也早就不是上一代父母了。

a.最焦慮的父母

以我為例,成長在包郵區一座經濟繁榮的十八線小城市,我們的上一代大多經歷過十年浩劫,錯過了受教育的最佳時機。

在我讀小學到高中的這段時間,班裡同學的家長以小學和初中文化程度最為普遍,高中學歷已屬少見,本科學歷沒見過一個活的。

當我就讀於省重點高中時,班裡以農村上來的寄宿生為主,父母很多都是土生土長的農民。

而我所在的班級,幾乎所有人都考上了本科,一半人上了985、211。

這些同學絕大多數都在一二線城市定居,買了學區房,要讓孩子上最好的學校。

我們和上一代父母一樣嗎?

學歷不一樣,學歷引起的心態差別更是巨大。

在我讀書的時候,父母可以接受孩子在學習上的任何狀態,也可以接受任何出路。

別說考不上大學,考不上高中都沒關係,能養活自己就好。父母輔導不了孩子功課,也就放任自流,心態一個比一個坦然。

而當我們這一代人成為父母的時候,誰還能接受自己的孩子考不上大學嗎?

如今在我的家鄉,那座十八線小城市依然民風淳樸,小學可以零基礎入學,而我的同學們所在的大城市呢?

上海的朋友告訴我,孩子所在的小學不僅要通過重重考試,還施行末位淘汰制,最差的學生會被勸退。

北京的朋友告訴我,孩子所在的班級家長最低學歷是碩士,她一名校碩士在一群常青藤歸國博士面前都不好意思打招呼。

而最可怕的是,每個班級永遠都有最後一名,管你父母是碩是博,是龍是鳳。

所以比起我們的父母,我們這一代人對教育有一種無法掩飾的焦慮,捂住嘴巴也會從眼睛裡跑出來。

這焦慮藏在我們陪寫作業的怒氣中,藏在我們拿到試卷的失望中,藏在我們看待孩子時挑剔的眼神中,最終變成無形的壓力,壓在孩子稚嫩的肩膀上。

當我們抱怨孩子變脆弱的時候,有沒有審視過自己,給孩子傳遞了怎樣的情緒?

b. 最單一的價值觀

春節期間我和兩個孩子一起看一個國內的視頻講座,裡面的老師問學生:我們怎樣才能讓媽媽開心呢?

下面一年級的小學生爭先恐後地舉手回答:

考一百分!考雙百分!考全班第一!

孩子們面面相覷,看看我說:

這還不簡單?我們親親媽媽她不就高興了嗎?

說完就齊齊把我撲倒,親得我滿臉口水。

我掙扎著爬起來,故意逗她們:你們能不能做點有意義的事,讓我更開心?

她倆爭著回答:幫你做家務!給你做好吃的!給你按摩!陪你聊天!反正你都會開心!

我想起自己小時候也是這樣,父母非常好哄,疊個被子刷個鞋,他們就眉開眼笑了。

那時候父母們湊到一起談論孩子,總愛聊孩子成長中的趣聞,剛剛get到的家務技能,讓父母倍感驕傲的優秀品質,學習最多一帶而過。

而現在每次回國都可以明顯感受到,只要孩子上了學,父母的喜怒哀樂仿佛就自動和成績掛鉤了。

孩子考得好,父母揚眉吐氣,孩子考不好,父母唉聲嘆氣。

M的媽媽就曾多次提到M考上全省排名第一的高中,對此有多驕傲,面對M的病情時就有多糾結。

她對M感到失望的一個原因,是「家裡不愁吃喝,連襪子都不用洗,有什麼好煩心的呢?」

可這個連襪子都不用洗的小孩,卻令我感到無比心疼。

因為她無法通過洗襪子這件小事獲得小小的成就感,也無法通過洗襪子這件小事,來讓媽媽開心。

她唯一證明自己價值的方式,只有學習,考出讓媽媽滿意的成績。

如今有很多父母以包攬了所有的家務、連牙膏都幫孩子擠好引以為傲,覺得自己盡職盡責,孩子只需要安心學習就好。

殊不知,他們剝奪了孩子作為家庭成員的價值感,令孩子淪為一台功能單一的學習機器。

學好了,是報答,學不好,是辜負。

孩子作為獨立的生命個體,自己存在的意義又在哪裡?

c. 最孤獨的孩子

我們小時候課業也相當繁重,周末有補課,每天有晚自習,高中三年更是拼得骨瘦如柴,面如菜色。

但我仍然覺得自己要比現在的孩子幸福得多。

學習之外的時間儘管很少,但全部都可以自由支配。

寫完作業就可以在家門口呼朋引伴,瘋跑瘋玩。

假期騎著自行車可以逛遍全世界。

閨蜜二三,聚到一起就有著說不完的八卦和秘密。

哪怕是高考前最緊張的階段,我房間的電視每周末都可以想看多晚看多晚。

如今那個十八線小城市已經高樓林立,車水馬龍,城市化把每個人的空間都壓縮得極小。

不再有孩子結伴走著上學,也不再有孩子騎車去把同學家逛遍。

孩子們的課餘時間被各種興趣班和網課填滿,小夥伴漸漸變成手機里的簡訊、視頻和聯機玩遊戲時的隊友或者對手。而手機和電腦,又常常是家長的眼中釘。

大城市的孩子就更不用說了,他們似乎永遠都在路上奔波。

就連在小區下樓玩一會兒,也有可能被業主們自發組織的糾察隊抓到,趕回家寫作業,因為升學成績會影響小區房價。

總有人說現在的孩子身在福中不知福,條件這麼好還不知足。

可我常常覺得,物質豐富了,快樂卻變得稀缺了。

現在的孩子不再有我們小時候吃一次巧克力的狂喜,也不再有我們小時候穿一次新衣服的望眼欲穿。

當最基本的物質需求被滿足時,人自然而然地,會對精神產生更高的要求。

這就是為什麼抑鬱症在已開發國家出現得更早、更普遍的原因。

而我們國家和已開發國家相比,還有著更激烈的競爭壓力。我

們國家的孩子,手足朋友更少,競爭對手更多,學習壓力更大,離大自然也更遠。

這一代的孩子,心理空間最小,也最孤獨。

d. 最瘋狂的時代

我們這代人的成長中沒有網際網路,沒有朋友圈,也沒有家長群。

閉目塞聽的父母們很容易滿足。即使有「別人家孩子」,那也是看得見摸得著,幾分鐘就能走得到的人家的孩子,能神奇到哪裡去?

而網際網路奔涌而來時,幾乎在一夜之間,把全世界的孩子都拉到了一個賽道上。

某個老母親一時興起曬了個娃,就可能點燃了一群老母親熊熊的鬥志,哪怕她們實際距離八千里,哪怕這個曬娃只是自娛自樂,水分很大。

我們小時候,最多和同班、同年級學生比,而現在的孩子,動不動要和全國乃至全世界孩子比。

時代的瘋狂令成年人都措手不及。 「你的同齡人正在拋棄你」令我們寢食難安,「成年人的崩潰要不要藏起來」令我們糾結不已。

這樣的我們,又怎麼忍心去指責孩子,你為什麼這麼脆弱?

又怎麼好意思抱著上一代人古董般的教育觀念,繼續打壓、否定和控制孩子,然後問他們:我就是這樣長大的,你為什麼不可以?

防範於未然

因為氣候寒冷日照少等多方面原因,德國是一個抑鬱症多發國家,抑鬱症甚至有「國民疾病」之稱。

也正因為如此,德國對抑鬱症的研究和治療都更為成熟先進。

德國人對抑鬱症的預防,是從嬰兒時期開始的。

在託兒所和幼兒園每年對孩子的成長評估中,有一部分就是對社交行為和心理狀態的評估,如果孩子出現過於孤僻或者攻擊性行為,老師會建議家長求助於心理治療。

比如啃手和尿床,是很多孩子都經歷過的問題,只要大人不過度反應,適當幫助孩子轉移注意力,問題自然就會解決。

但也有聽說過因為大人的打罵和強制性措施,導致孩子啃手啃到見骨、尿床尿到成年的極端現象。

M和彭可欣的患病經歷如果回過頭再去看,有很多的細節都可以修補,如果不是積重難返,也許悲劇可以避免,實在令人惋惜。

她們的媽媽都習慣於用發泄憤怒的方式來面對孩子成長中出現的問題,寄希望於孩子自動覺悟、自動改正。

她們不明白,孩子並沒有這個能力。

憤怒只會令孩子產生更大的精神壓力,令問題更加嚴重化和複雜化。

理解他們的無助,才是解決問題的第一步。

孩子們得救,往往就在得到父母理解的那一刻。