電影《刺蝟》今天上映了。

可以說,這是我們從上海電影節就很喜歡的一部電影,也一直都迫不及待地想要將它推薦給更多人。

在這部電影里,我們看到了顧長衛導演自《孔雀》《立春》以來一脈相承的表達,他還是那個書寫「理想主義者的涅槃」的顧長衛。

而這一次,《刺蝟》講述的是不甘被「卡住」、相互救贖的一老一少的故事。故事的底色既有現實也有希望,是兩代理想主義者的接力和傳承。

如果要聊這部電影好在哪裡,似乎有不少切入點。而讓我們最有感觸的,還是主角和家庭的關係。

影片描述出了極為精準的、中式家庭的處境。理想主義者們是如何被生活和家庭「卡住」,《刺蝟》讓我們看到了這種深刻的切膚之痛。

回顧影片的幾場高光戲,都與家的場景息息有關。

飛不起來的王戰團

在周正的童年裡,一個看似平平無奇的大年夜,大姑父王戰團突然站到了屋檐上,要「飛一個」。

表面上看,在這一幕發生以前,影片所描繪的是其樂融融的合家歡場景。

一家人歡聚一堂,打麻將、包餃子、侃大山,連王戰團也披著軍大衣,神氣活現地走來走去,背誦《海底兩萬里》。

但其實,在暖融融的燈光、溫馨的煙火氣和麻將碰撞里隱藏的,仍然是人情世故的叢林法則。

留在家裡的羨慕去深圳的,大人可以肆意使喚小孩兒,小孩兒則有樣學樣、以父母為榜樣鸚鵡學舌。巴結、模仿、服從,這是過去中國式家庭的既有秩序。

在這個家裡,食物鏈最底層的是誰呢?理論上是周正,因為他年紀最小。實際上則是王戰團,因為他「有病」。或許他可以將《海底兩萬里》倒背如流,但他在這個家裡唯一的作用,只有出門買醬油。

所謂的「合家歡」仍然是虛偽的,房子裡有一頭大象,但大多數人決定對此視而不見——無論王戰團用多麼高的聲音來朗誦《海底兩萬里》,都不會有任何的聽眾。

直到王戰團決定從屋檐上「飛一個」。這撕裂了一切的假象,打破了那種刻意的和氣和形式上的團圓。這樣的舉動是荒誕不經的,卻也隱喻著一種悲壯感,它作為開篇,為影片的敘事拉開了序幕。

王戰團飛躍而起的那一刻,所有人都痛心疾首,覺得好端端的大年夜被他給破壞了,只有周正眼睛亮晶晶地看著對方,喊出他的名字。

在其他人眼中,王戰團是瘋子。但在這個孩子眼裡,王戰團是他的英雄。

逃不出來的老與少

隨著周正漸漸長大,王戰團也從兒時的玩伴和英雄,變成了最好的朋友、最秘密的同謀者。

女兒結婚,王戰團作為父親,不肯露面;而中學生周正也被父親懲罰,鎖在了家裡。

王戰團救了他,他們逃了出來。兩個不被「允許」參加婚禮的人,家族秩序的叛逃者,共同爬上了高高的煙囪,俯視著凡塵和眾生。

在這場戲裡,家庭是缺席的,是鏡頭裡無法辨認的婚車。周正覺得他自由了,他呼吸著高處自由的空氣。但在他身邊的王戰團還是被卡住的。

王戰團遠遠眺望著女兒的婚車,哽咽著說出,海鷗,祝你幸福。

這一刻,觀眾明白,周正也終於明白,王戰團究竟被什麼卡住。不是外界的框架和規訓,而是被家人的情誼。

在看似荒誕不經、瘋癲的外表之下,他也是個有血有肉的普通人,是個重情重義的父親。家人的羈絆是一根又一根的線,是沉重的地心引力,讓他永遠無法真正飛起來。

而王戰團的痛苦就在於,儘管愛自己的女兒,他卻不被允許去愛。儘管甘願承擔父親的責任,卻終究只能做婚禮里缺席的人。沒有人理解他,沒有人懂得他,更沒有人接納他。這樣的痛苦無處發泄,才終於變成一聲聲笑中帶淚的吶喊,變成無人知曉的祝福。

跪不下來的周正

看似無所顧忌的王戰團,其實是最重情義的。而看似沉默寡言的周正,則有著一腔反骨。

影片後半段的另一場高光戲,是周正和神婆的對峙。

為了給周正治病,周正被家人送到了神婆面前。家人逼他下跪,逼他低頭,神婆厲聲詰問,讓他承認自己沒有犯過的罪。

在這場戲裡,家庭變成具象化的、猙獰的壓力。看似和周正對峙的是神婆,但其實真正壓在他身上、逼得他無處可退的,還是母親和家人沉甸甸的愛。

王戰團曾因為愛而向神婆低頭,而現在輪到了周正,他的母親還是想要如法炮製,用同樣的愛來讓周正低頭,讓他配合這些荒唐的「治療」。

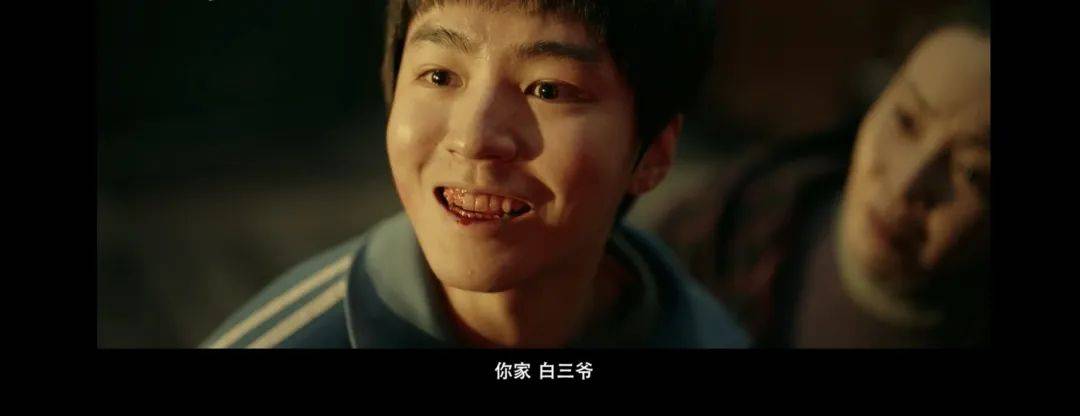

然而,哪怕被抽得滿嘴都是血,周正始終不肯屈服。他的笑帶著血,對神婆說,我這病,你治不了。

周正變成了王戰團,也比王戰團走得更遠。曾經卡住了王戰團的東西,這一刻不能再約束這個少年。

他不下跪,他不屈服,他的母親在背後流淚,但他不懺悔。

因為他沒有錯,他沒有病。

中式家庭的愛和病

三場重頭戲,服從家庭、逃避家庭,到最終的反抗家庭,劇情完成了結構上的遞進,兩代理想主義者也終於完成了理想的交接。

只是,「家庭」從來不是故事裡的反派,反而也是悲劇的一部分。影片對周家的刻畫並不臉譜化,是過去中式家庭的縮影,細節處讓人有許多共鳴,因此王戰團和周正面對的困境才讓人倍感真實。

周正家是令人窒息的三口之家。

周正父親排行第四,是家裡生了三個女兒才得來的小兒子。

他迫切地希望望子成龍,迫切地希望兒子給自己長臉面。而一旦對方做不到,他就會施加懲罰:打他、罵他、將他關在家裡。

在麵館的一場戲裡,因為看不慣兒子口吃,父親甚至當著同學的面打罵他。諷刺的是,激動之下,他自己也口吃了。

而在周正的母親身上,中式家庭的「我是為你好」則是被展現得淋漓盡致。

為了兒子好,所以一遍遍地求醫問診。為了兒子好,所以將他帶到神婆面前,演一出荒唐的大戲。周正被父親打的時候,母親在流淚。周正被神婆打的時候,母親還是在流淚。

那麼,是從什麼時候,周正決定不再被這樣的愛卡住呢?或許正是在他發現了大姑對王戰團所做的一切之後。

大姑是傳統意義上的「好女人」,刻板印象中的「長姐」。她堅韌、持家、能吃苦,多年來對王戰團不離不棄。

悲哀的是,也是她的愛「卡」住了王戰團,讓他被困在臥室里,渾渾噩噩地一睡不起。

她一次次地給王戰團看病,其實才是真正將王戰團推向了病床。她活得很累,她的愛折磨了王戰團,也折磨了她自己。

誠然,她很愛王戰團,但她愛的究竟是王戰團,還是一個丈夫的角色?而當她自己本本分分地扮演著妻子的角色,是否也吞下血淚,親手扼殺了自我和天性?

在那個下著雷雨的夜晚,周正看到了大姑的另一面,看到了人性的另一面。外表最正常的大姑,竟然會給自己的丈夫下藥。人人交口稱讚的好女人,卻如此痛苦地,將自己逼成一個「有罪的女人」。

家庭如一隻猙獰的巨獸,在他面前張開了血盆大口。原來以愛之名,家人竟可以傷害你至此。沒有人是錯的,但也沒有人是對的。

而他和王戰團,分明才是沒有病的。

周家其實也是現實眾生相的縮影。

他們的命運仿佛一種悲劇性的循環,大姑被卡在妻子的角色里,家族裡的另一名女性也被卡在了母親的角色里,口吃的父親打罵著口吃的兒子,神婆訓斥了大姑父又來訓斥侄子……

周家人看似清醒,實則渾渾噩噩地承受著這一切。他們之所以會不斷地嘗試去矯正王戰團和周正,正是因為他們自身也被卡住了。

而與他們相反,被認為"瘋癲"的王戰團,才是這個家裡活得最明白的人。他看到了這一切,只是,對於家人的愛,讓他不忍心開口,更不忍心離開。他主動提出避開婚禮,又主動提出進精神病院。愛讓他畫地為牢,讓嚮往自由和大海的他,總是被關在一個小小的房間裡。

當命運又降臨到了周正的頭上,他選擇了改寫這一切。在故事的結尾,周正之所以選擇了離開,正是因為他也看到了這一切,他看到了父輩的命運,看到了王戰團的命運,看到愛的另一面。

愛是權力,是馴化,是傷害。

他的父親用愛來掩飾虛榮心。他將如此多的期望和標準投射到孩子的身上,要求孩子做到連自己都做不到的事情。

他的母親用愛來掩飾情感綁架,來粉飾長輩施加在一個孩子身上的「虐待」。周正明明是沒有病的,可是母親卻逼他下跪,逼他承認自己是有病的、是有罪的。

他的大姑則用愛來掩飾傷害。以愛為名的傷害,在傷害對方的同時,也傷害了自己。大姑親手"製造"了一個生病的丈夫,也讓自己的一生都活在罪孽里。

你要寫理想,就要寫理想的背面。《刺蝟》之所以好看,正因為影片對於中式家庭的愛與病,有著鞭辟入裡的描述和共鳴。

表面上,電影講述的是兩代人的故事,是一個家庭的故事。但其實,這是一代代人的故事,更是無數個中式家庭的故事,是試圖出逃和無法逃離的故事。

這樣一層現實主義的底色,為影片的矛盾和衝突提供了支點,也讓理想主義被賦予了血肉和重量。

而依託於現實的理想,也就不再是一紙空談,反而更加真實和有力。在年輕的周正身上,仍寄託著破局的火種,和衝出困境的希望。王戰團給予他覺醒,而他則帶著王戰團的詩和夢,一起走向大海。

看這部電影,有很多感慨,也有很多共鳴。或許生活中,我們也有很多時刻覺得自己被卡住,覺得自己的人生再也無法向前。好在總還有《刺蝟》這樣的電影,給予我們力量。願每一個理想主義者都能找到自己的那片海,願我們從此都不被萬事萬物卡住。