1、為什麼地球的夜空永遠不會被恆星照亮?

2、遍布明亮恆星的宇宙 V.S. 漆黑的太空

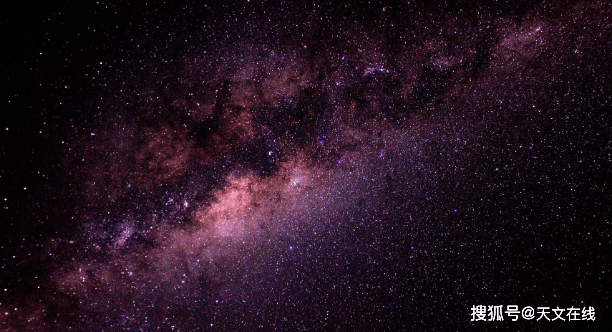

銀河

(圖源:盧克·柏頓拍攝/蓋蒂圖片社)

人們一直有個疑問:恆星遍布宇宙,為什麼太空卻依然一片漆黑?這個疑問存在了很長時間,擁有一個特別的名字——奧伯斯佯謬(Olbers' paradox)。

天文學家預估,在人類已觀測到的宇宙範圍內,大約有2000萬億顆恆星。大部分恆星和太陽一樣亮,甚至有部分比太陽還亮。但為什麼太空沒有被恆星的光照亮呢?

我是一位天文學家,研究太陽系內外的恆星和行星以及它們在宇宙中的軌跡。研究遙遠的恆星和行星有助於我們天文學家理解為什麼太空如此漆黑。

你可能認為這是因為宇宙中許多恆星離地球都很遠。確實,恆星離地球越遠,我們看著就越不亮——恆星離地球10倍遠,恆星看著暗100倍。但這不是完整的答案。

想像一個泡泡

我們暫時假設宇宙非常古老,最遙遠恆星的光到達地球需要時間。在這個假設的場景中,宇宙中所有的恆星不再移動。

想像地球在一個大泡泡中間。如果這個泡泡直徑大約有10光年,那泡泡內就包含10多顆恆星。顯然,地球距這些恆星幾光年之遠,從地球上看恆星非常暗。

如果你把這個泡泡的直徑擴大到1000光年、100萬光年、10億光年,泡泡中最遙遠的恆星便會看起來暗淡無光。但是泡泡越大就會包含越多恆星,恆星都會放射自己的光芒。即使最遙遠的恆星看起來很暗淡,但恆星數量眾多,夜空應該看起來非常亮。

似乎回到了文章一開始的答案,但實際上我更接近完整的答案了。

宇宙年齡很重要

在想像泡泡部分,我讓你們想像恆星不再移動,宇宙已經很老了。但是目前宇宙僅有130億歲。

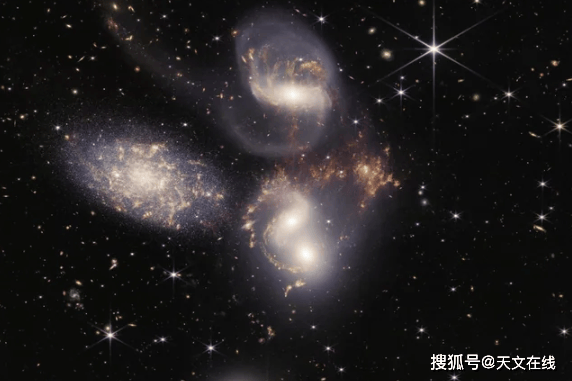

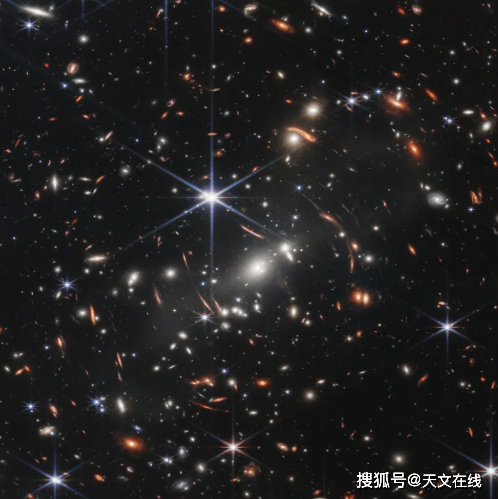

星系大約誕生於131億年前,圖片為詹姆斯·韋伯太空望遠鏡捕捉到的星系。(圖源:NASA/歐洲航天局/加拿大航天局/空間望遠鏡研究所/

新華社通過蓋蒂圖片社發布)

在人類維度里,130億年的時間非常長,但在天文學維度里,130億年其實很短——距地球約130億光年遠的恆星,它的光還未能到達地球。而環繞地球的真實「泡泡」包含了所有我們能看到的恆星,但這個「泡泡」直徑僅有130億光年長。

只是恆星沒有多到可以填滿人類的每處視野。如果你看向天空一個方向,你可以看見許多星星。但你看向另一方向,便看不到任何星星。這是因為在漆黑無星的方向,能為我們視野捕捉的星星,其光還沒到達地球。隨著時間推移,越來越多遙遠恆星的光將會到達地球。

都卜勒頻移

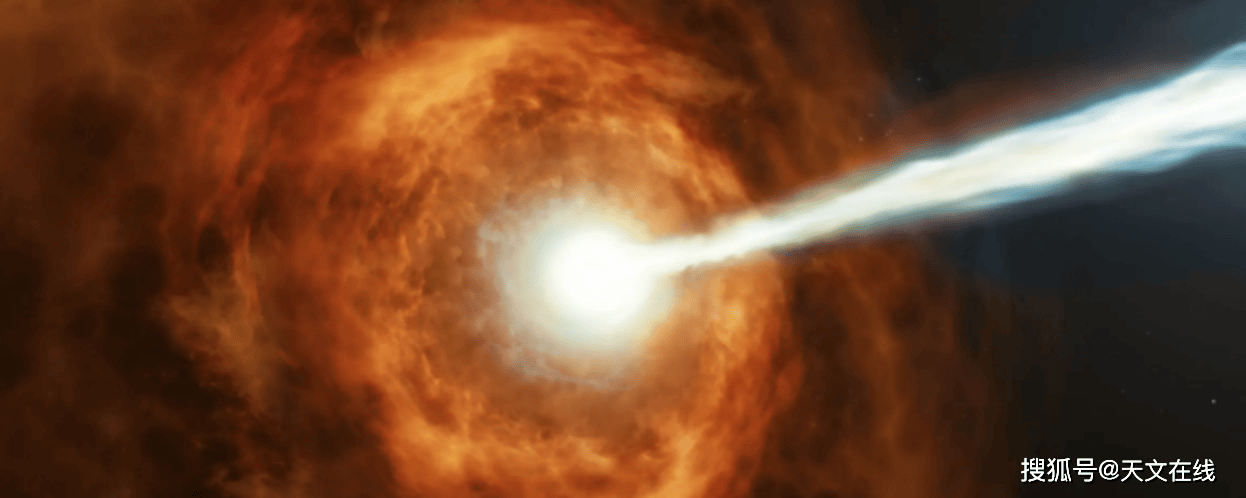

你可能想問夜空最終是否會完全被照亮。回想一下我前面和你說的話:想像所有恆星不再移動。實際上,宇宙在不斷擴張,最遙遠的星系以近乎光年的速度移動,離地球越來越遠。

因為星系移動的速度很快,星系中恆星的光會被擠壓成人類眼睛無法看到的顏色。這種現象稱之為「都卜勒頻移」(Doppler shift)。所以,即使恆星的光能到達我們的地球,我們仍然無法看到來自最遙遠星系的光。因而,夜空不會被完全照亮。

如果你等得足夠久,恆星最終會燃燒殆盡——像太陽等恆星僅存在100億年。天文學家假設,在距今1千萬億年遙遠的未來,宇宙將走向黑暗,僅剩白矮星和黑洞等恆星殘留物存在。

即使夜空不會完全布滿繁星,我們已經足夠幸運能夠享受光暗交錯的夜空,我們生活在宇宙生命中一段非常特別的時光里。

相關知識

恆星是一種天體,由引力凝聚在一起的一顆球型發光等離子體,太陽就是最接近地球的恆星。在地球的夜晚可以看見的其他恆星,幾乎全都在銀河系內,但由於距離非常遙遠,這些恆星看似只是固定的發光點。歷史上,那些比較顯著的恆星被組成一個個的星座和星群,而最亮的恆星都有專有的傳統名稱。天文學家組合成的恆星目錄,提供了許多不同恆星命名的標準。 恆星會在核心進行重元素的核反應,從恆星的內部將能量向外傳輸,經過漫長的路徑,然後從表面輻射到外層空間。一旦核心的核反應殆盡,恆星的生命就即將結束。

恆星的核心終其一生都在進行核聚變,在生命的盡頭,恆星也會包含簡併物質。天文學家經由觀測其在空間中的運動、亮度和光譜,確知一顆恆星的質量、年齡、金屬量(化學元素的丰度),和許多其它屬性。一顆恆星的總質量是恆星演化和決定最終命運的主要因素:恆星在其一生中,包括直徑、溫度和其它特徵,在生命的不同階段都會變化,而恆星周圍的環境會影響其自轉和運動。描繪眾多恆星的溫度相對於亮度的圖,即赫羅圖(H-R圖),可以讓我們測量一顆恆星的年齡和演化的狀態。

BY: Brian Jackson

FY: 朱思穎Haily

如有相關內容侵權,請在作品發布後聯繫作者刪除

轉載還請取得授權,並注意保持完整性和註明出處