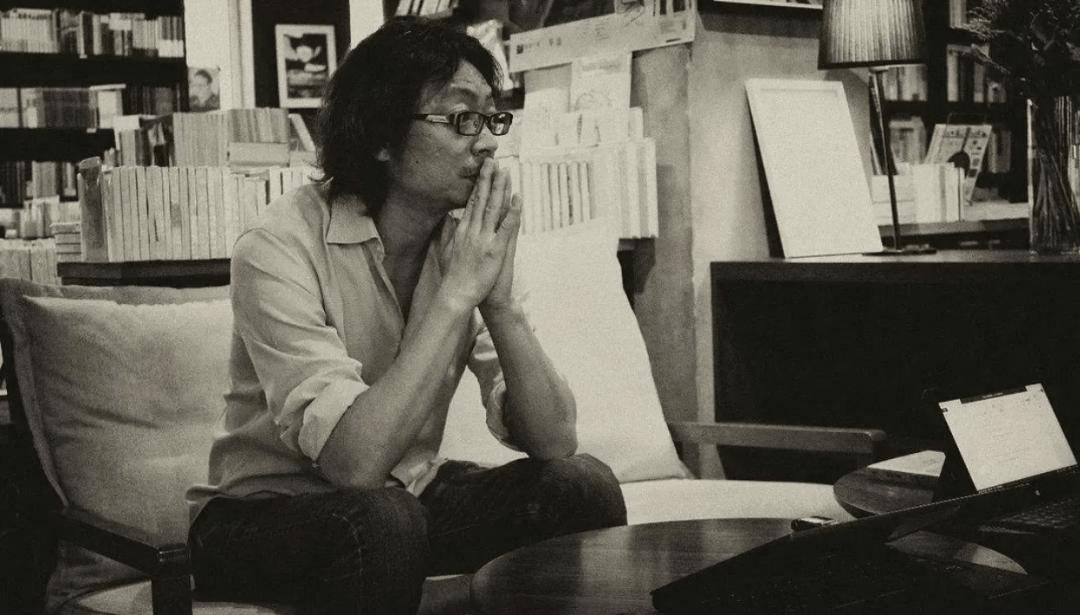

挨罵不少的許知遠,最近風評逆轉,在大眾輿論中,人們對他從偏見變為偏愛。

前有許知遠被八角籠中王者李景亮打到閉嘴,在舞后譚元元面前貢獻芭蕾舞首秀摔了個屁股蹲兒,後有他走進商洛大山,拜訪陳年喜,用最質樸的對話接近這位礦工詩人以及其家人。

在與陳年喜的交談中,他強行克制的眼淚沒忍住流了出來,問的也大多是具體、與生活本身相關的問題。

在過往很長一段時間裡,許知遠的傲慢與空洞夾雜著精英主義知識分子的迂腐與自戀,甚至對相隔百年的梁啟超有長時間一廂情願的代入。

許知遠的理想主義、公知姿態曾讓他飽受嘲諷與謾罵,他對每位嘉賓的嚴肅追問顯得不合時宜。

如今,他承認自己過去的生活作風永遠閒散,永遠消極,永遠躲在自己的書齋里,被現實保護太多。

改變早已初見端倪,在去年與韓紅的對談中,許知遠就變了,他不再問一些空泛的時代與個人關係的問題,多數時間在傾聽。

韓紅說了一句:「我覺得說挺多的話,不如去做,說話一點都不酷。」

許知遠沒反駁,長久的沉默像是一種默許。

談論、講話是一種非常危險的武器,許知遠作為媒體人怎會不知,他兀自在那裡走三步停一會兒,轉個圈,再往另一個方向走去。

顯然,他不打算停下思忖不止的腳步。

總歸,在這個不願追問的時代,我們需要像許知遠這樣不合時宜的人,動作有些笨拙,倒也不失可愛。

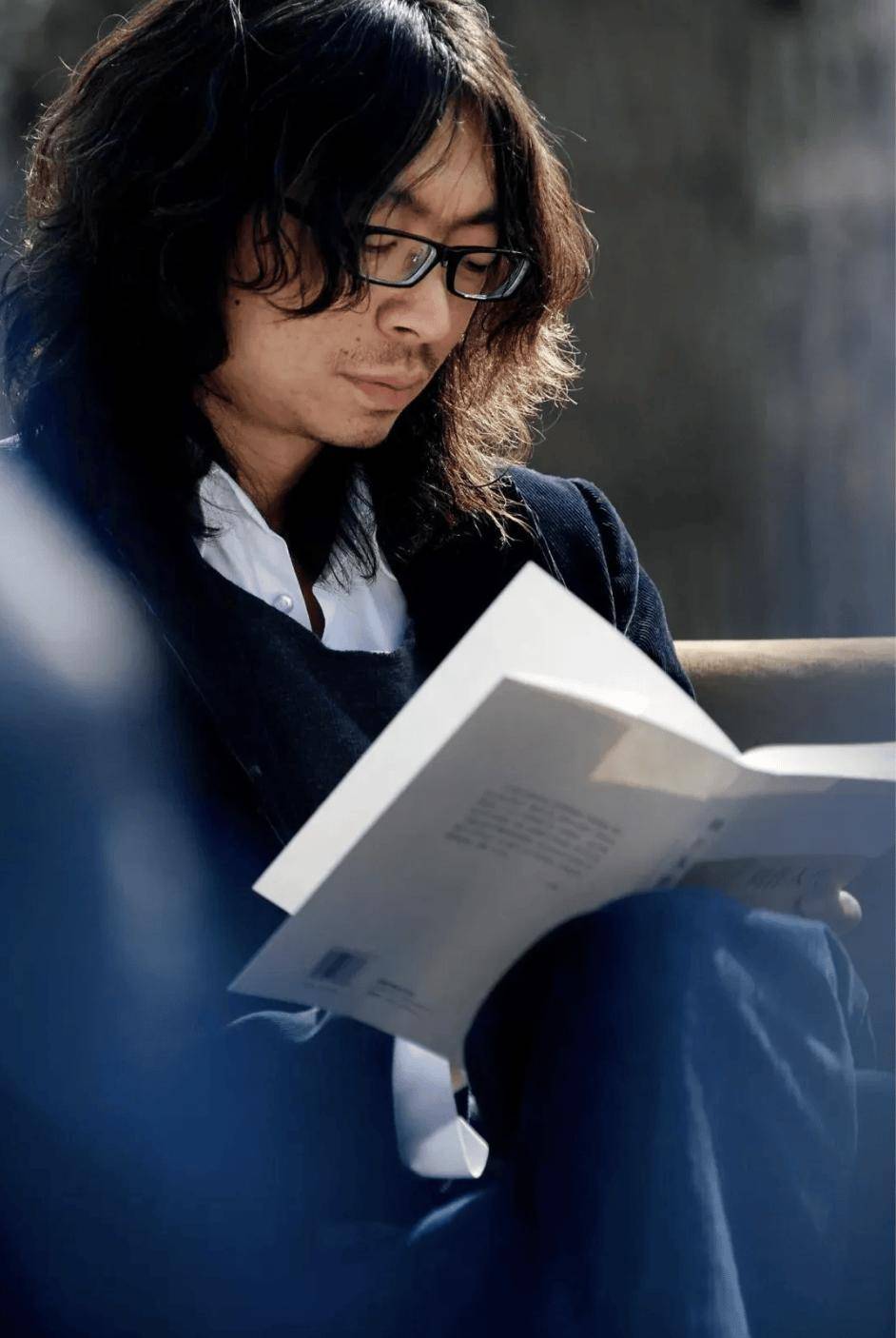

2024年冬末春初,許知遠坐上去往陝西商洛的綠皮火車,在路上,他看陳年喜的詩集,在讀到「世上的路並不都通向遠方,時鐘的快速轉動,也是另一種彷徨」流露出佩服的神情。

在這片貧瘠的土地,許知遠見到了主人公陳年喜,也見到了「我想讓你繞過書本看看人間,又怕你真的看清」「讓我們成為彼此的刀子和燈盞」等詩句描繪的主人公,陳年喜的兒子與妻子書霞。

上圖為陳年喜與妻子書霞、許知遠坐在一起吃午飯

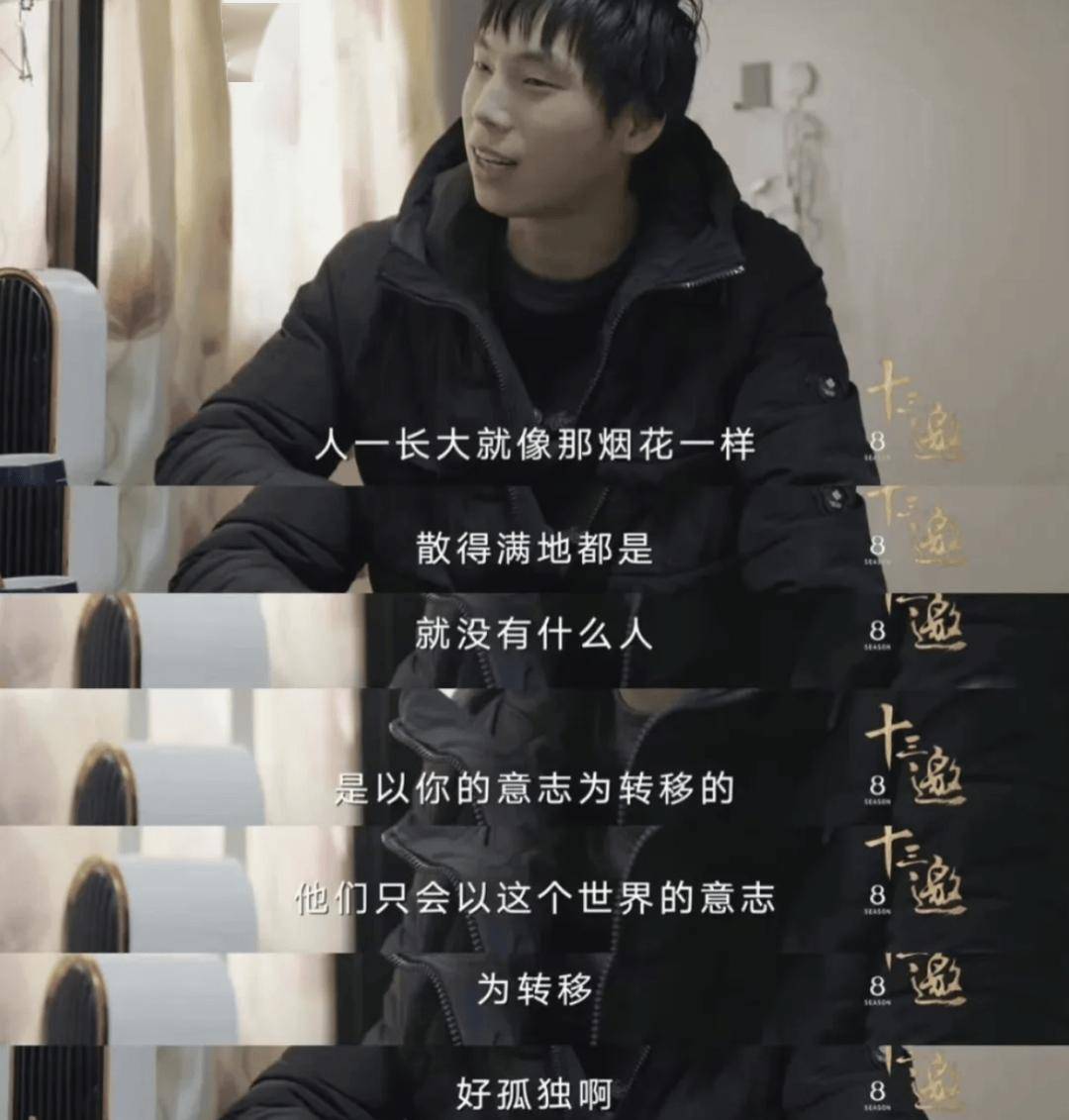

下圖為陳年喜的兒子陳凱歌

陳年喜做礦工16年之久,在生存之餘,他試圖借文學與命運抗爭。

生活太過沉悶,陳年喜拿起紙筆在煙盒的硬紙殼上寫詩。他在五千米深處打發中年,把岩層一次次炸裂,藉此將一生重新組合。

在礦上沒多久陳年喜就掌握了一些技術,成為爆破工,一個最吃香也最危險的工種。

這是一個隨時可能喪命的工作,每日打交道的是雷管、炸藥、死神。

陳年喜為了維持生計,做了十幾年爆破工,萍蹤無定。陝北、青海、新疆的深山中,都曾有他的身影。

陳年喜帶許知遠,在同為礦工的村裡三兄弟墳頭回憶往事

礦工,詩人。兩個幾乎毫無關聯的詞,架構起陳年喜的全部生活。

可惜的是,十六年出生入死,他沒有平安,也沒有發財,生活與身體被炸得千瘡百孔。

在深山中,最可怕的故事頻繁發生在陳年喜的身邊。

「共事過的炮工中,牛二失去了兩根手指一條肋骨;老李被炸斷了一條腿;楊在處理殘炮時,被燃燒緩慢的炸藥炸成血霧……」

陳年喜

陳年喜是個敏感的人,在這裡常常聽到的是工友受傷、甚至去世的消息,其中便有他妻子的弟弟。

陳年喜去醫院太平間時,弟弟的屍體已經支離破碎。

老闆要求屍體必須在山西火化,否則會爆發礦難,陳年喜還是想了各種辦法讓人將弟弟的屍體運回陝西老家,在經過風陵渡口時,月光很好。

陳年喜望著明月投在黃河水中,他感覺自己無比滄桑。

這一路很多個地方,都有陳年喜的工友,陝南的礦工們跨過風陵渡,以屍體或骨灰的方式回家。

世間渺小生命的卑微肉身,觸碰到了每個人內心最柔軟的地方,大家都陷入了沉默,許知遠哭了。

這是他第一次在節目中流眼淚。

那把眼淚中,有心痛、共情,並無戲份的味道。

陳年喜講述妻子弟弟屍體回鄉的故事,許知遠落淚

陳年喜自從2020年確診塵肺病後,一直在咳嗽,身體每況愈下。

在這次許知遠與陳年喜的對話中,咳嗽聲成為主調。

錢一直最讓陳年喜感到焦灼無力,窮人之窮,各有各的不幸,並非不努力。

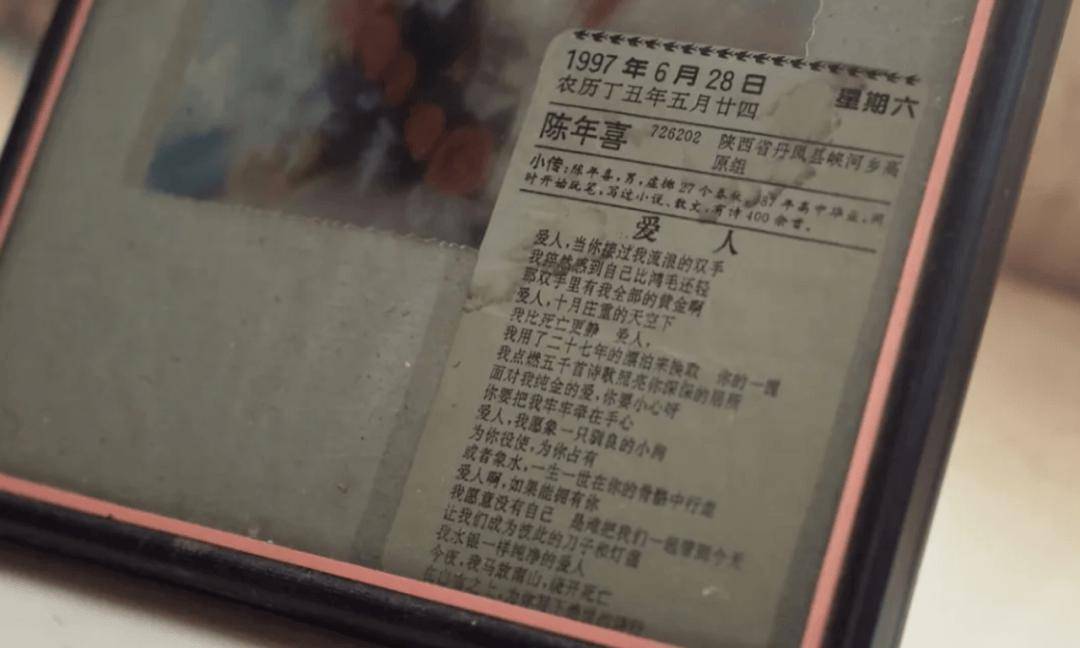

陳年喜寫給妻子書霞的情詩《愛人》

確診塵肺病後,陳年喜與礦工生活說了再見,回到故鄉商洛,以寫作為生,同時在網上售賣家鄉產的香菇與天麻,維持家庭基本開銷,寫稿攢醫藥費。

在現實面前,活著是首要的。

一直生活在城市,過著中產知識分子生活的許知遠,從未經歷過如此粗糲、深重苦難的生活。

他說:「我感覺我的生活很輕浮。」

殊不知,許知遠的「輕浮」正是陳年喜們所渴望的幸福。

陳年喜與許知遠

這期節目堪稱是賈樟柯電影照進現實,網友們慨嘆在陳年喜身上,《十三邀》拍出了當代《活著》。

許知遠不再虛空,開始關注底層普通人的命運。

在這個時代,願意袒露內心真實一面的人,畢竟越來越少,更何況還是公眾人物。

如果回看許知遠這一路走來的軌跡,不難發現,他身上的特質有來路的印記。

陳年喜與許知遠

許知遠的童年、少年時期是在書堆中度過的。

從某種意義上而言,他是幸運的。出生在江蘇連雲港的他,早早便離開了蘇北地區。

7歲那年,許知遠因父親工作調動隨家人到了北京,在房山區讀小學,享受到蘇北孩子難以企及的社會資源。

父親很愛讀書,這在潛移默化中影響了許知遠,他第一次感受到書的魅力是看《上下五千年》,從秦始皇、隋煬帝到朱元璋……帝王將相的傳奇故事讓他忘記現實生活。

1995年,許知遠考入北京大學,讀計算機專業,這是他的啟蒙之地,他意識到自己與五四之間有關聯,與像蔡元培這樣的近代知識分子有了親近感。

此前,他瘋狂迷戀李敖。

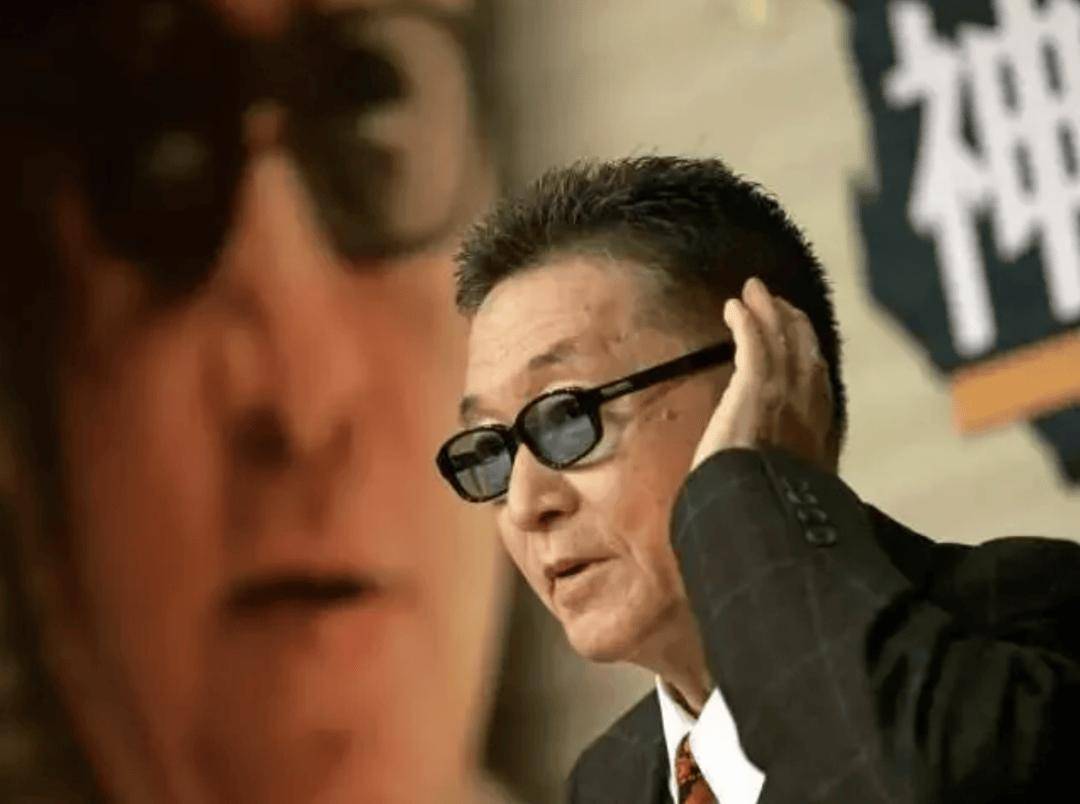

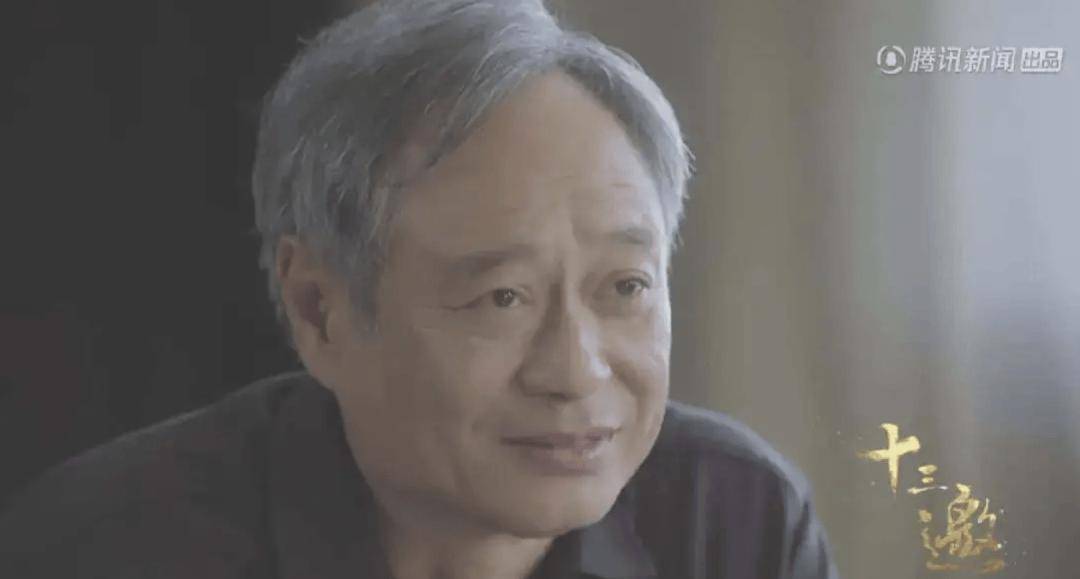

李敖

許知遠仍記得第一次讀《十三年和十三月》時,那種無法抑制的激動,他喜歡李敖的鋒利與犀利,以及那股表現鋒利的激情。

他恨不能對著全班同學大聲地叫:「你們知道李敖嗎?」之後的幾年時間裡,許知遠用各種方式尋找李敖的作品,了解李敖其人。

李敖很喜歡在文中引用孟子的話:雖千萬人,吾往矣。這觸動了許知遠年輕心靈的敏感神經,他覺得悲壯又兇猛。

李敖種種特立獨行的故事,加劇了許知遠的崇拜之情,他也效仿起來。

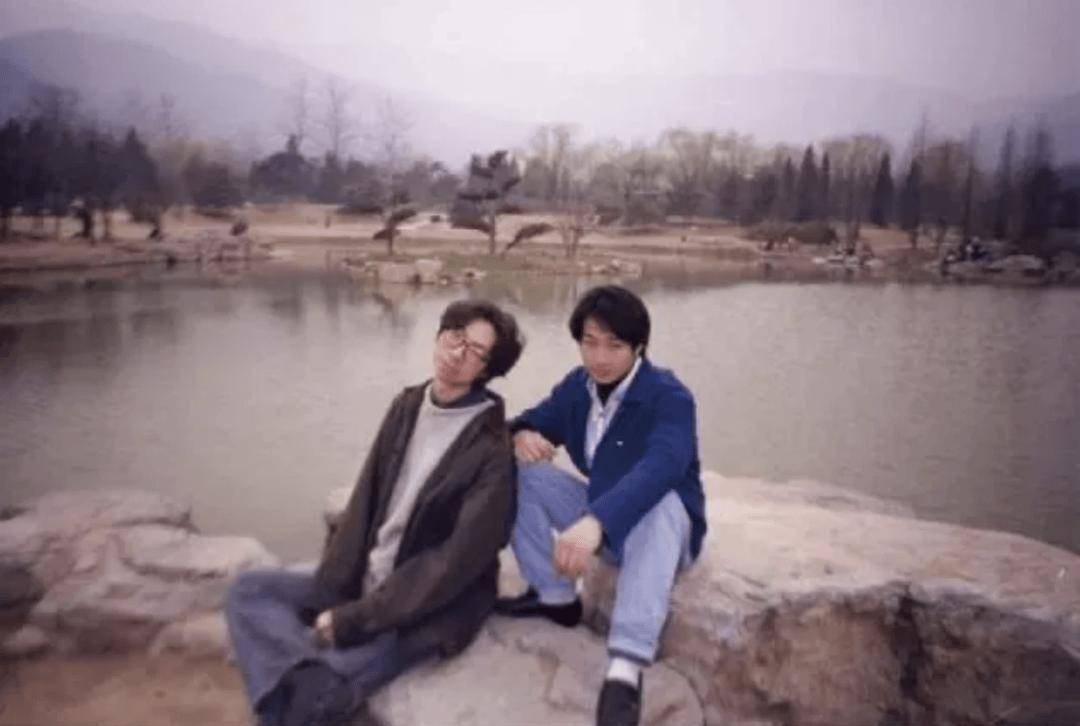

在北大讀書期間,許知遠永遠留著一頭長髮,讀外國小說、逃課、盯著美女看、穿著拖鞋瞎逛。

在北大讀書時期的許知遠(左)

1997年,62歲的李敖推出《李敖回憶錄》,風行一時,激起了整整一代人對於李敖的美好回憶。

李敖不再年輕,許知遠正值大好年華。

在電視上看見談笑風生的李敖,許知遠再不能激動,他覺得螢幕里的人只是一位憤世嫉俗的老年人,他認為真正的李敖還活在60年代。

不管是李敖,還是憑搖滾擊倒一代人的崔健,他們都準確無誤又精彩萬分地充當了許知遠這代人靈魂的擺渡者。

走過北大二食堂的舊址,許知遠總是在想,十幾年前在這裡演出的崔健該是怎樣的叛逆又有力量,但空氣中只瀰漫著魚香肉絲與大白菜的味道。

青春不再的人與青春正志的人迎頭相遇,但彼此都無限陌生,他們互相指責對方的叛變,也無法忘記那些最美好的時光。

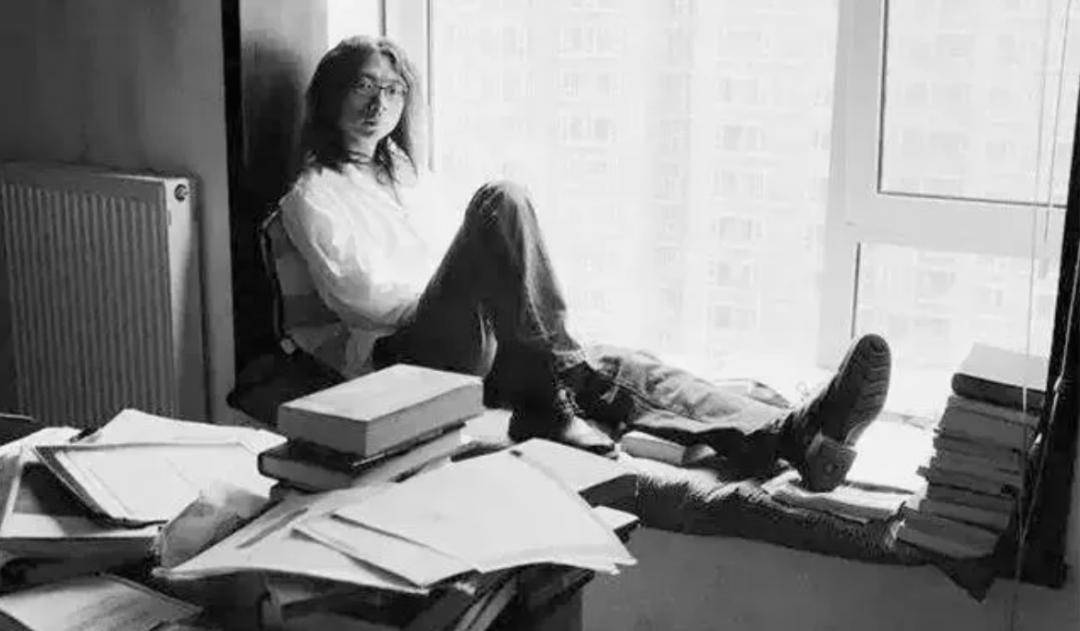

年輕時的許知遠

1999年,許知遠創辦了一本校園雜誌,取名《微光》,他將自己對文學、音樂等的看法付諸於紙上,批判北大失去五四傳統,八十年代的理想主義沒了影子,抵不過市場經濟狂潮。

社會的變遷,讓許知遠很不適應,曾經認為北大學子是精神貴族、到北大學屠龍之技的他感到失落。於是,他選擇休學一年。

他讀《新共和》《泰晤士報文學增刊》,沉迷於伯特蘭·羅素、約翰·斯圖亞特·穆勒的文學世界,也自此建構起寫作基調,為《三聯生活周刊》《書城》撰稿,後來還成為英國《金融時報》中文網專欄作家。

從北大畢業後,許知遠在《經濟觀察報》擔任主筆,他擅長用英語從句式的寫作方法,觀點新穎犀利,很快引起新聞界的注意。

當年,有年輕女讀者不遠千里坐著綠皮火車到北京,只為見許知遠一面。

年輕時的許知遠

千禧年之初,25歲的許知遠出版了自己的第一本書《那些憂傷的年輕人》,書中他記錄著青春的個人經驗與集體回憶。

對此,他說:「出這本書並沒有改變生活,只是讓人意識到時間在短暫生命里流淌,還年輕,如此而已,而年輕就是天堂。」

很快,許知遠遠赴美國求學,他從東海岸轉到西海岸,採訪了20位知名人士,人與人之間的真實接觸,似乎實現了他少年時期渴望的文學流浪生涯。

這次遊歷採訪,讓許知遠在新聞媒體界有了名氣。

年輕時的許知遠

在很長一段時間裡,他對人、事物、社會的看法,都是從西方經驗而來,他曾固執地認為個人主義是最好的。

年輕氣盛的許知遠,在《經濟觀察報》報社年會上,領導邀請他上台頒獎,算是對這位風頭正盛的年輕人的認可。

許知遠沒給面子,上台後義憤填膺地說:

「今年的獎項都給了不該給的人,這完全是利益平衡的結果,如果經濟觀察報這麼辦下去,就沒啥希望了,我拒絕頒發這個獎項。」

坐在台下的領導臉都氣紅了,許知遠不管,三個月後,還寫了一篇《<經濟觀察報>,它真的死了》,怒批:「這些高管從來就不相信世界上存在一些價值觀,它們比金錢、名聲、銀行存款、多打幾場高爾夫球更重要。」

沒多久之後,許知遠離職了。

他無比渴望證明自己的才華,就此開啟了作為公共知識分子的精彩表演。

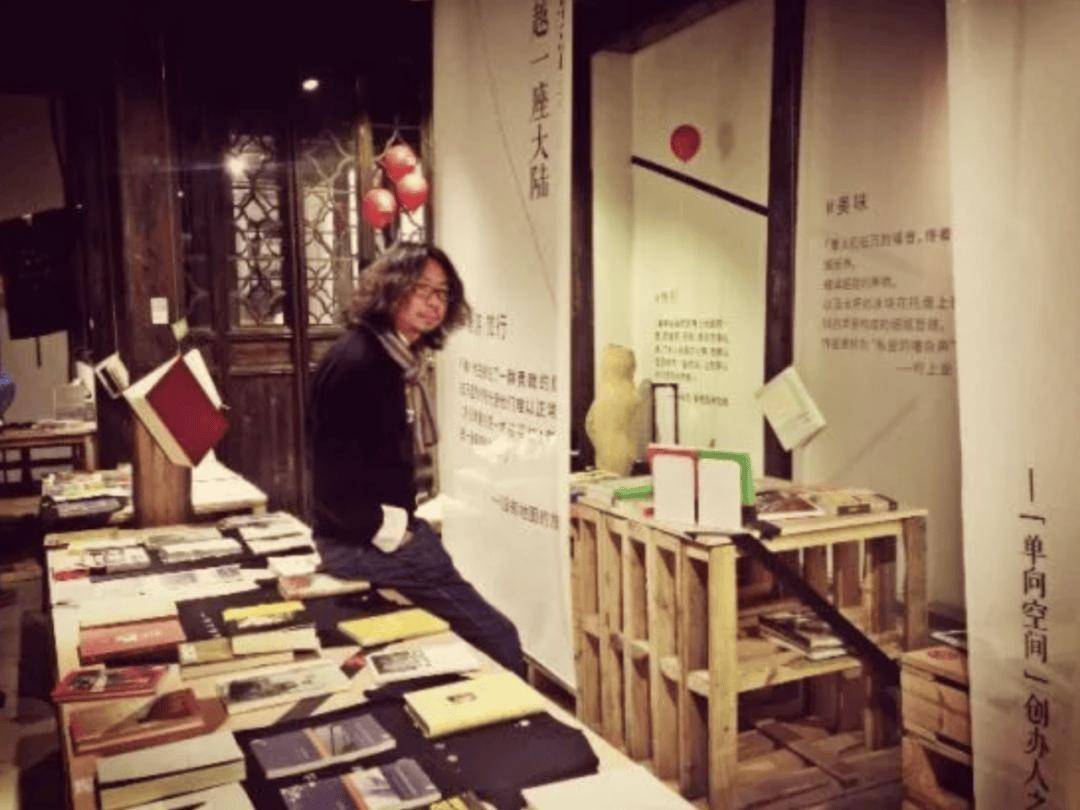

2005年,許知遠與吳曉波等人商量創辦一家書店。他們將地址選在北京圓明園東門處,取名為單向街書店。

「單向街」取自德國文學家本雅明的同名著作《單向街》,這位擁有孩子氣的孤獨作家,一度是許知遠的心頭愛。

單向街書店伸到天花板的書架有30米長,從這頭走到那頭需要20分鐘。冬天曬太陽,夏天坐在院子裡,聽莫扎特,喝啤酒,看迷惘一代作家的作品,身邊偶爾經過像春天一樣的姑娘。

這是許知遠嚮往的生活,這家書店從一開始便帶有他強烈的個人氣質。

北京第一家單向街書店

2006年春天,詩人西川來到單向街書店,與讀者們來了一場讀詩會。

之後,嚴歌苓、莫言、洪晃等知名作家相繼前來,辦讀書會、與讀者交流,久而久之,單向街書店在圈內名氣大增,成為文藝青年的聚集地。

同時,資本也嗅到商機,願意投資單向街,許知遠從一位作家逐漸變為一個商人。

但很顯然,他不能適應商人這一身份。

許知遠作為創始人,對書店的管理非常鬆散,也不嚴於律己,他通常大中午才來,穿著拖鞋騎著一輛二八大槓自行車,在書店溜了一圈後,便坐在靠窗的位置,喝一杯冒著白霧的茶,安靜看著書。

書店業務群里,經常有店員呼叫這是誰的自行車,會把路堵上,趕緊移走。

員工們經過內部投票,認定許知遠是全公司工作量最不飽和的人,僅次於書店的流浪貓。

在年輕店員們的指引下,許知遠學會了用智慧型手機,被員工們糊弄發紅包,等意識到自己「被騙」後他笑嘻嘻地說:「你們素質低。」

之後,單向街書店相繼在上海、杭州、西安、廣州等地落戶,改名為單向空間。

問題很快降臨,許知遠面臨書店老闆們共同的遭遇,娛樂時代下短視頻應運而生,願意靜下心到書店買書、看書的人越來越少。

為了生存下去,單向街書店開啟多元化經營模式,咖啡、文創、講座沙龍等復合體。

許知遠在單向空間書店

曾一同創立書店的吳曉波,後來成為中國財經界的大佬,許知遠則在文藝青年的路上越走越遠。

2016年,不惑之年的許知遠為自己量身打造文化類訪談節目《十三邀》,由他採訪,與文藝界、娛樂圈、商界等名人聊天,就此走進大眾視野。

他帶著偏見看世界,對每位嘉賓的嚴肅追問顯得不合時宜。

採訪李安時,許知遠剛剛坐下,就來了一句:「現在我面前的李安,實際上不是一個那麼真實的李安,更真實的李安是在電影中。」

只見李安面露難色,實在不知道如何接話。

李安疑惑

許知遠問林志玲,如何看待整個東亞地區美的單調性。

採訪俞飛鴻,許知遠羞澀地先讚美了一句「你真是很好看啊,我還夢見你兩次」,後問「你那麼美,怎麼會去拍《小丈夫》那麼庸俗的劇?」

許知遠的臉紅被大眾解讀為「猥瑣」,那句讚美被網友認為是「中年直男癌的油膩與膚淺」,進而轉為對他外貌的攻擊,那近乎是許知遠第一次成為輿論的眾矢之的。

俞飛鴻

在採訪蔡瀾時,許知遠問蔡瀾有沒有背叛自己的青春,只見老爺子一臉匪夷所思,欲言又止,隨後問許知遠接下來幾天在香港準備做些什麼,才逃過一劫。

面對馬東時,許知遠評價綜藝《奇葩說》粗鄙,很難真正影響一代人,問馬東「為什麼不牴觸這個粗鄙化的時代?」

馬東回答:「我沒那麼自戀。」

馬東直懟許知遠自戀

有次他直接把搖滾老炮張楚問急了,對方皺眉回懟:「我們能不能不談人生啊?」

不論對面坐的是文化學者還是明星藝人,許知遠都偏執地將自身困惑投向每個人,希望與嘉賓談論出更為深度的東西。

他換來的不是心底想要的答案,而是尷尬的沉默。

蔡瀾拒絕回答許知遠的問題,一臉尷尬

在許知遠看來,《十三邀》的本質是「反視頻」的,這檔訪談節目在精神上接近過去的專欄文章,具有深度思考。

可是媒體環境早已發生巨變,許知遠避免不了受到外界各式各樣的評價。

迂腐、虛空、自戀、尬聊、精英式的傲慢、不合時宜的理想主義……鋪天蓋地的惡評朝他襲來。

公眾對自己的評價,許知遠當然知曉,他不是一個對外界一無所知的人,也一直在做接觸人的工作,堅信自己的語言模式是對的。

許知遠與李誕

在節目中,許知遠的母題永遠是個人與時代的關係,追問了五六季,他不知疲倦。

他期待嘉賓可以因自身經驗帶來不同的回答,好比許倬雲所面對的時代與自己的關係,同陳沖已經不再一樣。

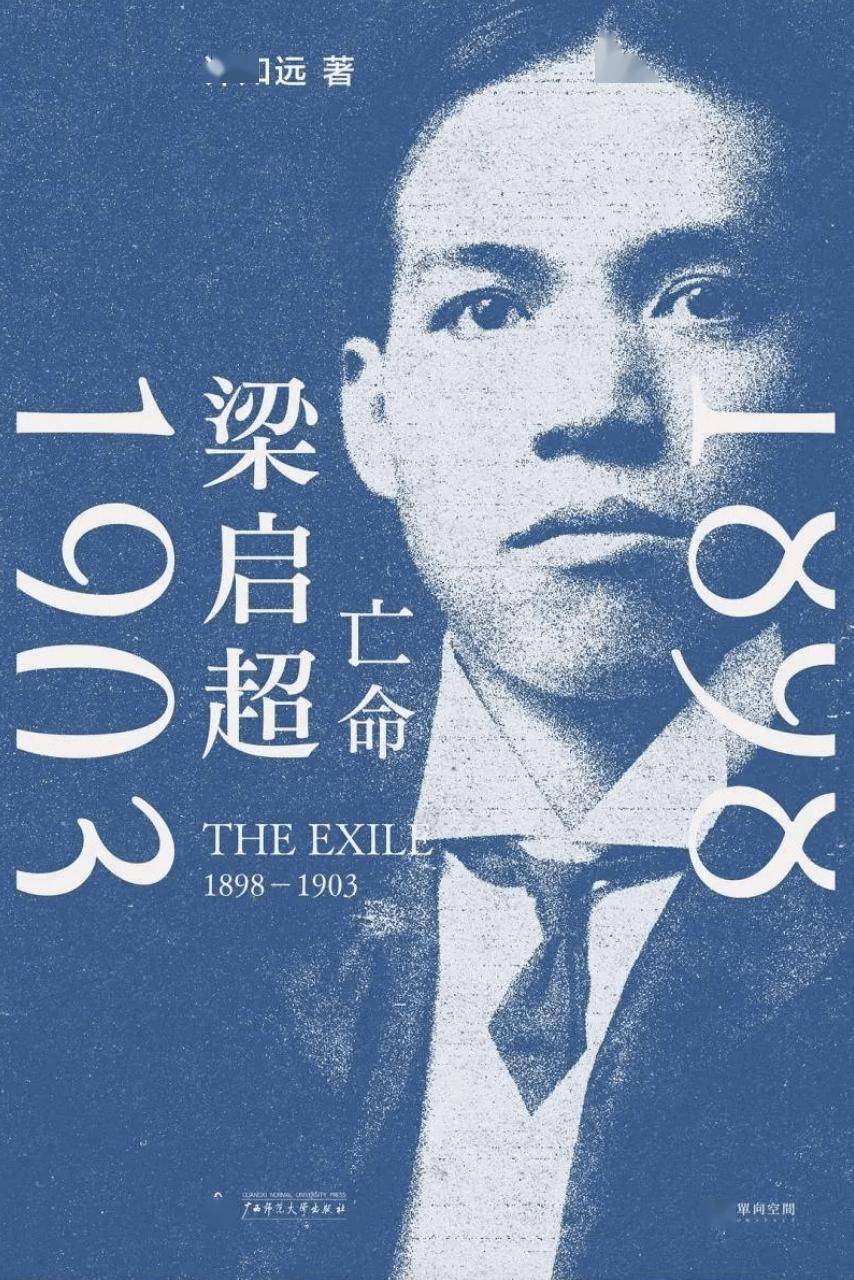

許知遠對梁啟超,尤其迷戀。

十幾年前,在舊金山的深秋,37歲的許知遠在書店被一書的封面所吸引駐足,那是梁啟超的照片。

「那一刻,我感到梁啟超也正盯著我,他的嘴角掛有一絲驕傲,眼神尤為堅定。幾年前,他還是一個腦後拖著長辮的舉人,如今已經展現出一個現代知識分子的風貌。」

許知遠決定去寫關於梁啟超的傳記,藉此追溯近代史的轉型。這是一個極具野心的寫作計劃,他堅持創作持續至今。

他坦言,自己做節目只花費30%的精力,剩下70%的精力都在寫關於梁啟超的書。

儘管在很長一段時間裡,許知遠屬於現代媒體中很活躍的知識分子,但他大部分時間棲身於書店這種古老場所。

梁啟超當年所處的歷史時期是一個中國大轉折時段,他身上的豐富性與複雜性深深吸引著許知遠。

為了創作傳記,許知遠在了解大量史料後,並追隨梁啟超的足跡,去往其駐足過的地方,用近10年的時間寫書。

目前,他已經陸續出版了《青年變革者:梁啟超(1873-1898)》與《梁啟超:亡命,1898-1903》兩部作品。

許知遠與時空另一頭的清末舉人梁啟超產生共鳴,他認為自己與梁啟超最大的相似是真誠。

前搜狐網總編於威懂許知遠的無奈,也很心疼這位老朋友:

「他的虛榮心不是擁有粉絲,撲過來找他拍個照,他最大的虛榮心是寫一本真正代表偉大的好書,其他的都不重要。」

如今許知遠的身份是作家、媒體人、書店老闆,他對於自己的商業身份適應得很慢,但一直在努力,並不曲高和寡。

這就好比他在節目中,先採訪明星被大眾熟知,後又讓看明星的觀眾接觸到文化界的知識分子訪談。

他從來不會去刻意討好年輕人。

在《十三邀》同名書自序中,許知遠說,「我多少期待藉助這種(娛樂界)的影響力,對知識分子日漸邊緣的趨勢作出某種報復」。

由左到右:許知遠、羅大佑、高曉松

《十三邀》一季季播下去,公眾的評價似乎發生了變化。

網友們發現許知遠變了,變得話少,還會時不時和嘉賓開個玩笑,開始說人話。

那個在馬東、蔡瀾面前大段沉默、皺眉的許知遠不見了,而是同陳沖、坂本龍一、安藤忠雄、項飈等人具體地對談。

之前執拗的姿態在後來的幾季里仿佛消失了,如今的他更看重讓別人來表達。

在許倬雲面前,面對這麼一位厚重、莊嚴的歷史學家,許知遠將自己藏了起來,像一個天真的小學生,仰起欽佩的神情,認真對前輩講的話做筆記。

許知遠對話歷史學家許倬雲

與費翔對談,許知遠緊張到坐立難安。在費翔提到《源泉》時,兩人一起聊了安·蘭德,非常投入。

費翔滿足地說,以前從來沒人和他聊過這些,長期以來他對外呈現的都是明星那一面,而許知遠則表示自己看見了費翔想要被理解的另一面。

許知遠與費翔

許知遠說節目不能做到第七季還是自己表達,要退到後面去。

之後,許知遠上了《吐槽大會》,因文人式吐槽備受歡迎。

他吐槽李誕的精明:「李誕很有才華,但我還是不理解他為什麼受歡迎,主要是不理解,什麼是受歡迎。」

李誕與許知遠

許知遠在綜藝首秀帶來的六分鐘脫口秀里,「審美的偏狹是一種智力的缺陷」「CP和期貨差不多,是一種沒有兌現的愛情」等金句在朋友圈刷屏,他吐槽得不露聲色卻字字珠璣。

許知遠在《吐槽大會》

稱王建國與李雪琴的CP是一種無法兌現的期貨

《吐槽大會》後,他又參加了綜藝《嚮往的生活》,廣受好評。

許知遠幫漁民大姐挑海草,對正在拍自己的攝像師說:「拍他們多好。」

許知遠在《嚮往的生活》

許知遠基本上不與其他嘉賓在一起扯閒天,真正享受起海邊的悠閒時光。他買根烤腸看看村子,觀眾也在他的閒逛中看見當地人真實的生活。

那期節目末尾,綜藝長老黃磊對何炅說:「我去當一會兒許知遠。」

只見平日裡活躍熱情的黃磊,獨自端著茶杯坐在海邊,神情落寞。

某種程度上,黃磊也許很羨慕許知遠,羨慕他可以做自己,不顧世俗眼光。

許知遠已經48歲了。

如今,他沒那麼牴觸與商業、跨界合作、流量媒體等的接觸,畢竟他也是一家企業的命脈,掌握著它的去向與命運。

面對風評轉向,許知遠說:「很多人認為我是和年輕人有衝突的,但最終證明他們在我的尷尬中看到了自己的境遇。」

許知遠內心所堅持的事情一直沒變,一如他常年亂糟糟的長卷髮與白襯衣、牛仔褲、人字拖。

他一次又一次重複著自己心中所想之言,也將大腦中的想法轉變為做具體的事情,不過誰又能知曉,山上的風,會將他帶去怎樣的未經之地。

2012年,許知遠在台北一家書店碰到了李敖,見到自己昔日愛到不能自已的偶像,許知遠本想著問很多問題,但話到了嘴邊又不知從何講起。

兩人感到無所適從,空氣中有一股尷尬的氣氛,李敖請後輩許知遠吃冰淇淋。

年輕時的許知遠,深受李敖影響

許知遠不會想到,多年後與偶像相對而坐,沒有侃侃而談,只是一起分享菜單上最受歡迎的草莓冰淇淋,李敖像在電視上那樣講了個蠻無聊的段子。

許知遠勉強擠出微笑,覺得偶像喪失魅力,甩甩長發便不再崇拜。

彼時的李敖已經77歲高齡,他不再口出狂言,人變得溫和,甚至再沒精力對前妻胡因夢出言不遜。

2018年,李敖去世,許知遠回憶往事,想起在北窪路的首都師大附中讀書時,自己想盡一切辦法找尋李敖的每一本書,如饑似渴般通宵閱讀。

他想起很多人,很多事,也想到六年前在台北冰淇淋店與李敖的相遇。

他們沉默不語,吃著草莓冰淇淋。

14 / Oct / 2024

監製:視覺志

轉載:最人物

監製:視覺志