商人群體在中國早期現代化進程中有哪些作用

6月22日上午9時,「商人組織與中國早期現代化」暨《商業史研究》期刊建設研討會在上海舉行。本次會議由中國商業史學會商業文化遺產專業委員會、上海大學寧波商人研究中心、《商業史研究》編輯部主辦,浙江工商大學人文學院中國經濟史研究中心協辦,來自海內外的三十餘位專家學者出席本次會議。

商人群體在中國近現代化進程中的積極作用

開幕式上,中國商業史學會副會長蘭日旭、上海大學寧波商人研究中心主任李瑊、浙江工商大學人文學院黨委書記鮑偉代表主辦方致辭。蘭日旭從商業史的角度對本次會議的主題進行了分析,強調商業史研究對於經濟體系建設的貢獻,並指出開展商業史研究對於中國式現代化探索的意義。李瑊也特彆強調了商業發展對於社會進步和經濟增長的推動作用。浙江工商大學人文學院中國經濟史研究中心主任邵鋼鋒向與會嘉賓簡要介紹了浙江工商大學的百年校史和商科辦學的學科特色,以此說明《商業史研究》發軔的初衷與使命。

中國社會科學院近代史研究所研究員虞和平從商人組織具有的「聚合」、「培育」、「參政」三個功能對商人群體「幫」、「會」和企業家的形成進行了解析。其中,他指出,對商人精神的培育包括信息傳遞、訪問調查、知識和理想的傳遞,以及提倡新的企業管理制度,這些要素共同構成了商人精神的核心,對民國時期的商業發展產生了深遠影響。

廈門大學歷史與文化遺產學院教授王日根以新加坡福建會館為研究對象,指出其作為一個維護和傳承中國傳統文化的組織,不僅服務於福建籍的華人,還擴展到其他地區的華人,甚至非華人社群,體現了一種更加開放和進步的社會觀念。在教育和醫療領域,會館成員不遺餘力地推動社會公益事業的發展,投資建立學校和醫院,為更廣泛的社區提供服務。同時,他們也在社會治理中發揮了重要作用。福建會館的成員在保持文化認同的同時,也逐漸形成了對所在國的認同感,積極參與國家建設,體現了一種超越地域的國家意識。通過制度化和規範化的運作,會館不僅在維護華人社群的利益方面發揮了作用,也在推動社會整體進步方面做出了貢獻。

無錫協新毛紡廠奠基人、上海協新毛紡廠創辦人唐君遠

上海交通大學歷史學系教授袁為鵬介紹了作為20世紀上半期新興企業家代表的唐君遠在幾次國貨運動中,唐君遠本人以及他所經營的協新、麗新紡織廠的應對過程。在他看來,在這一過程中,唐君遠的個人品質發揮了重要作用,強調企業家個人自主、心理因素、社會環境對企業家成長的重要性。通過唐君遠的歷史實例,袁為鵬認為,學界應對以往國貨運動的研究加以重新審視和評價。

邵鋼鋒在近代中國的上海和寧紹地域的時空背景下,以社會需求為導向,梳理總結了近代旅滬浙商捐資興學的模式、動因以及捐資興學與商人社會網絡和機構的關聯往來,完整地揭示了捐資興學——這一存在普遍性質的商人活動中,地域性商人群體所蘊含的共性與個性。

在北京大學經濟學院教授蕭國亮看來,商業研究在中國的發展需要理論上的突破,歷史上對商人和商業不公正的評價與定位需要糾偏,要實事求是地看到商品流通和交換的積極作用。他結合中國古代歷史和中西歷史比較,提出了對儒家傳統和商人精神的辯證看法,並討論了中國商人依附權力的特殊歷史現象,認為只有辯證地看待歷史中的這些現象,才不會為歷史的慣性所困,才能夠正確地認識和評價商業及其歷史價值。

5月10日至14日,2024年中國品牌日活動在上海舉行。觀眾觀看即將在上海投入使用的中國首款市域C型列車。 中新社記者 殷立勤 攝

新視角、新史料、新方法,助力商業史研究進入新境界

本次研討會出現了不少新視角、新材料、新方法值得注意。香港中文大學歷史系教授科大衛分享了其對寧波商人的相關研究,指出寧波商人在上海的商業發展中扮演了舉足輕重的角色,形成了著名的寧波商幫。進而闡明,隨著辛亥革命的爆發,舊有的商業制度和模式難以適應時代的發展,並順勢指出制度的發展應當與時代並行,因時而變,商業模式也需要不斷適應變化的市場環境從而得以生存發展。

復旦大學中國歷史地理研究所教授王振忠以《唐傳寄附狀帖》為切入點,通過書中收錄的船主信函和貨單對18世紀初的長崎貿易進行了研究。他首先對日本長崎的神事歷史進行了描述,並介紹了日本寺廟保存文物史料的傳統和《唐傳寄附狀帖》在聖福寺的發現過程。立足此書,王振忠講述了唐船船主、通事、僧人之間的禮尚往來和貿易交往過程,並進而指出該書對現有文獻史料的補充價值和對僧人、船商、通事等進行研究的學術價值。

浙江工商大學浙商研究院特聘教授陶水木圍繞孤島時期的上海,特別是物價飛漲、燃料供應緊張以及社會經濟問題展開論述。他提到了孤島時期上海物價的快速上漲,特別是煤炭價格的飆升,虞洽卿在這種危機下的應對。他強調了燃料問題對居民生活的影響,以及餘下清在燃料保供、協調燃料供應、救助受困行業和調節行業糾紛方面的重要作用。

南京大學歷史學院教授李玉聚焦晚清社會的商業欺詐問題,強調商業化並不等同於現代化,它可能導致一些不良現象,如社會欺詐問題。晚清時期的社會欺詐問題非常普遍,包括調包計、假冒商品、人口販賣等多種形式。這些問題不僅涉及物質欺詐,也包括對人的欺詐,如拐賣婦女和兒童。通過當時的新聞報道,展示了這些問題的嚴重性,在李玉看來,這些欺詐的出現很大程度上緣於城市化帶來的公共空間擴大的問題和晚清傳統道德觀念的喪失。

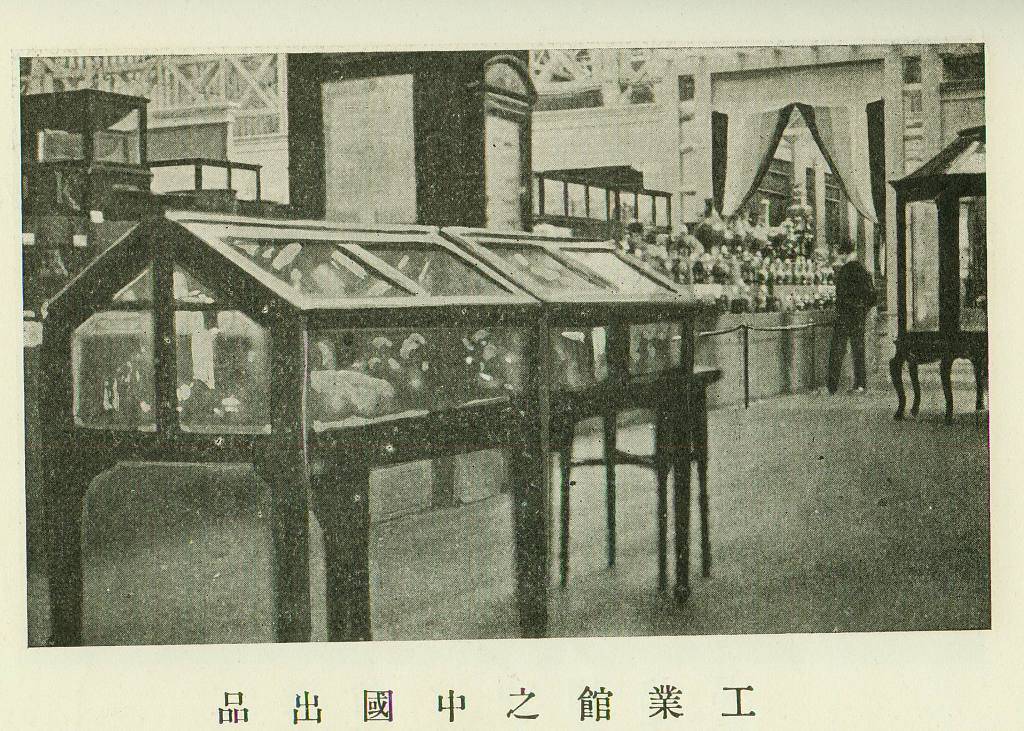

(翻拍)1915年,首屆巴拿馬太平洋萬國博覽會。工業館之中國出品。視覺中國資料圖

香港中文大學歷史系副教授賀喜從反映近代中國商業活動的書信入手,討論了書信與近代商業的關係。他表示,商業活動中來往的書信既可以傳遞和獲取不對稱信息,有助於發現商機,還可以實現商業上的監管,並列舉晚清到民國時期郵政上出現的大發展以印證商業活動的漸趨活躍和擴大,證明書信是商業活動的重要載體之一。

中國社會科學院近代史研究所助理研究員張超探討了鮮為學界注意的民國時期的公庫支票問題。他梳理總結了公庫支票開具的流程、公庫支票的兌現問題及其在金融市場中的流通情況和職能的流變,綜合對以上問題分析了公庫支票在金融體系中所起的作用和影響。

華僑大學華僑華人區域國別研究所特聘教授李培德基於海外發現的胡文虎檔案,認為地緣關係是決定著海外華人的類聚群分,閩西客家人的胡文虎與閩南的陳嘉庚有著天然不可逾越的分野,這註定了二人在社會網絡構成和商業版圖選擇上是源發於地緣差異的。李培德通過對胡文虎和陳嘉庚的人生經歷進行比較,辨析兩人在商人群體中領袖地位的競爭關係和政治立場上的差異,以及這種差異性的選擇之下二人在日後政治走向上的變化,以此表明商人研究存在著複雜性的面向,尤其是商人的政治立場。

南開大學歷史學院教授許檀結合自身自上世紀九十年代開始的收集商人會館碑刻的研究成果和經歷,分享了商人會館碑刻史料價值和對於研究商業史的重大意義。他認為這些碑刻很好地保留了集資修建會館的相關事宜、會館創建經過、商幫的興衰,同時以親身研究實例展示了在此基礎上進行的對捐建會館的商人地域分布、商號種類等方面所取得的豐碩成果。

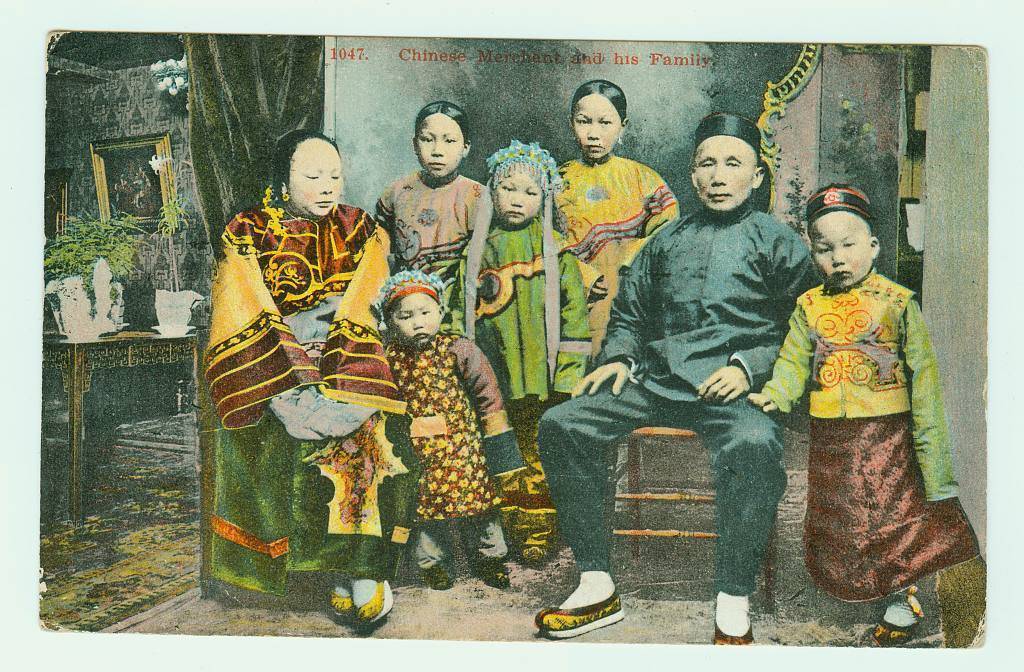

(翻拍)1915年,首屆巴拿馬太平洋萬國博覽會,中國商人家庭照。視覺中國資料圖

中國社會科學院經濟研究所研究員封越健重點陳述了對明清商業史研究的看法,認為以往描述性和簡單化的研究方法時至今日已經得到深入和拓展,而且方法日趨多元化。但是對於傳統商號的研究,尤其是商號的聯號問題以及總號和分號關係問題,目前有關研究仍顯不足。在史料利用方面,封越健認為司法類史料,如刑科題本等蘊藏大量商業史有關資料,可以作為未來商業史史料利用的方向。

中國社會科學院經濟研究所副研究員熊昌錕在會議總結中談道,商業史研究歷久彌新,未來充滿廣闊前景,相關研究對於今日中國經濟發展具有重要的借鑑意義。他進一步認為商業史研究當中要重視明清以來長時段的商業史,才能廓清近代乃至今日的問題來源和所在。