提到三國第一將關羽,大家一定都不陌生。不論是在正史二十四史之一《三國志》中還是在章回體歷史演義小說《三國演義》中,都有關羽的身影。關羽對於很多小夥伴來說都是耳熟能詳的存在,然而對於關羽你的了解真的夠多嗎?你知道史書中關羽的「身長九尺」究竟是有多高嗎?

對於這個問題,考古學家在漢代古墓也就是廣西貴縣羅泊灣一號漢墓的陪葬品中找到了答案。今天就讓我們一起來走近關羽和羅泊灣一號漢墓,共同探究這個問題的答案。

古書中關於關羽的記載

關羽,本字長生,改字雲長,民間常尊稱他為「關公」,是《三國演義》小說中的「五虎上將」之首,民間還有「拜關公」的習俗。在日常生活中我們不難發現,關羽在宗教、民俗、文化等領域都扮演著重要的角色。而對於關羽身高几何,《三國志》與《三國演義》有不同的回答。

《三國志》在評價關羽的外貌時說到「羽美須髯」,「須髯」指的就是人的鬍鬚,這是說關羽的鬍鬚很美,也是關羽「美髯公」稱號的由來。但是對於關羽具體身高几何,《三國志》並沒有直接明確的數據記錄,只說他驍勇善戰、戰功赫赫。想必這樣一位勇士,他的身高不會太矮。

《三國演義》彌補了關羽的身高這個空白,書借劉備之視角形容關羽,說他:「身長九尺,髯長二尺;面如重棗,唇若塗脂;丹鳳眼,臥蠶眉,相貌堂堂,威風凜凜。」這段話給了美髯公關羽很高的評價,說他威勢赫赫、儀表堂堂,這樣的氣勢當然與關羽的身高九尺密切相關。

從《三國演義》我們不難得知,九尺身高就已經「威風凜凜」,可見九尺在古代已經是很高的存在了。但是在千年後的我們看來,似乎除了讚嘆,就再沒其他概念。

九尺究竟有多高?它相當於現代社會中的什麼?了解這些知識對我們有什麼用?別著急,我們先來看看破解了這些難題的廣西漢墓。

廣西貴縣羅泊灣一號漢墓

1976年6月,廣西貴港市工人在施工時挖到一些金屬物,經鑑定為鎏金的馬具,這引起廣西文化局的重視。後經文化局專家考證,工廠地址有一個西漢前期在嶺南的權貴的墓葬群。這個墓葬群規模很大、十分古老,具有相當的考古價值,在很多學術領域也十分具有代表性。

廣西羅泊灣的這個漢墓的墓主是誰,至今尚無定論,有人猜測是當時南越國桂林郡的高級官吏,也有人認為是西越國的國君,具體如何因為信息有限,現在已經不得而知。但從墓葬群的規模、陪葬者是數量來看,墓主一定非富即貴這點是毫無疑問的。

這座極具代表性的古墓引起廣西省文化局的很大關注,後來被稱為「羅泊灣一號漢墓」,也是標題中「漢尺」的出土墓。

羅泊灣一號漢墓的墓葬構造形式為「木槨墓」,它最早可追溯到商代,流行於春秋戰國以及兩漢。它在土坑內用木材構成方形的槨室,而我們都知道木頭極易腐朽、變壞,木材的特性讓木槨墓極易被盜。木槨的特性加之廣西省多雨的氣候,讓羅泊灣一號漢墓也難逃此厄運。

在被發現、發掘時,羅泊灣一號漢墓已被盜墓賊非法造訪,墓室中的珍貴文物早已被盜墓賊洗劫一空。考古工作又受6月下旬的酷暑、高溫、多雨影響,可謂一波三折、歷經磨難。

所幸經過考古工作人員的不懈努力,最終從墓葬中出土具有較高歷史文化價值的珍貴文物上百件,如今已經可以在博物館看見它們了。

這些在墓葬中出土的文物有銅器、鐵器、陶器等諸多材質,涉及樂器、度量工具、紡織工具、木牘等各個種類,非常豐富多樣。文物上的紋飾也都精美絕倫,並且具有百越之地鮮明的地域特色和民族風格,具有較高審美價值。

值得一提的是,墓葬中還發現有文字的漆器,成為一些學術論文的研究對象。這次的考古發現,被認為是「1976年的十大考古發現」,足見其重要程度。

墓葬中的尺子

前面我們提到,在墓葬中發現了一些度量工具——三把尺子,這就是我們今天的主角。通過對這三把尺子的分析研究,我們可以得知漢代的「一尺」經過度量換算,相當於現代的多少厘米,由此再推知關羽的身高,揭開關羽的身高之謎。

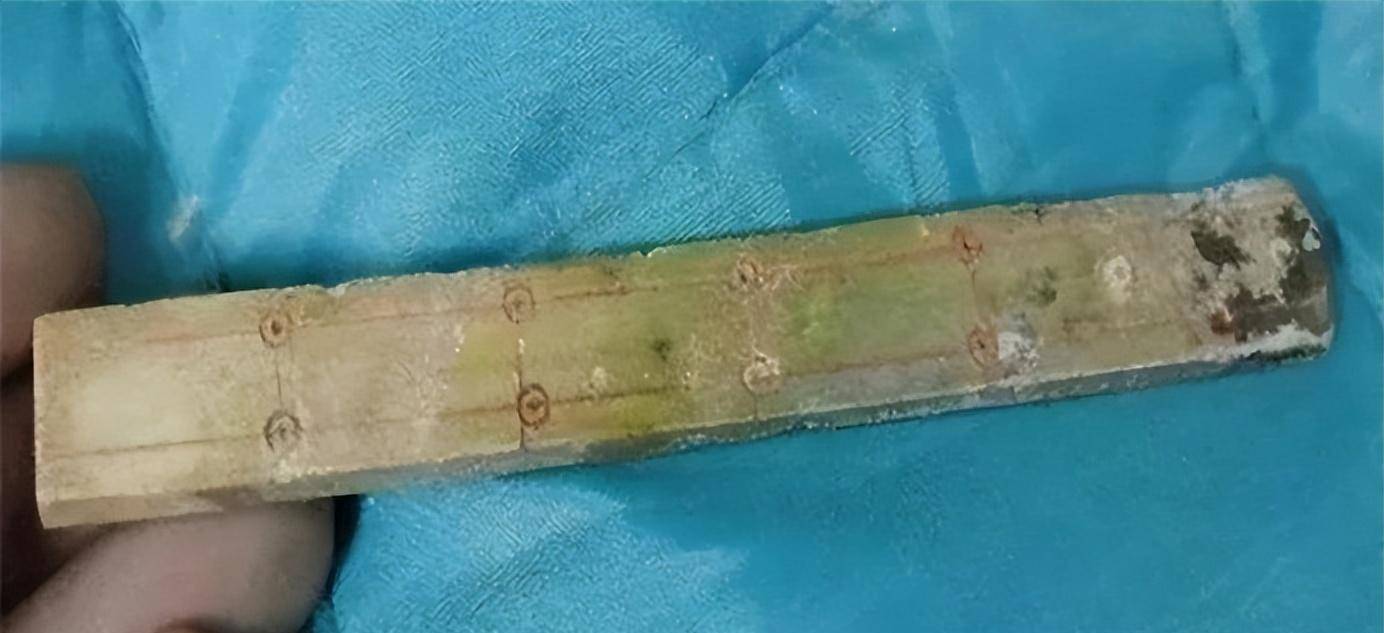

這三把木尺的材質和槨室如出一轍,都是木材或類木材,分別為一把竹質的尺子和兩把木質的尺子。這與西漢時我國的製造業發展程度相關,也說明現在常見的竹節做的「戒尺」早在西漢時就已出現。中華的文化可謂是源遠流長,薪火相承,令人嘆服。

我們先來看唯一的一把竹子材質的尺子。這把竹尺大致呈方形,已經因為年代久遠而朽爛不堪,各種污漬沾染、黴菌滋生讓它看起來其貌不揚,但卻很有價值。經考古人員復原測量,竹尺現存的部分以今天的長度單位計算,為16.1厘米。

竹尺殘存的部位上以凹槽分了7個距離相等的刻度,並在刻度上以赭石一類的紅色染料進行染色以使刻度更明顯,歷經數千年仍未完全褪色。不得不說,古人的智慧讓人不由得嘆服。

竹尺的長度為16.1厘米,共有7個刻度,相信小朋友都能算出每一個刻度間長為2.3厘米。也就是說,竹尺的每寸是2.3厘米。那麼木尺是不是也這樣呢?我們一起來看看。

兩把木尺的情況不盡相同,一把與竹尺一樣已經腐朽不堪、殘缺不全,僅僅保留兩個刻度、4.6厘米。這把嚴重損毀的木頭尺子恰好印證了前面竹尺的刻度,也是一寸2.3厘米。

另一把木尺比嚴重損毀的同伴幸運,保存得相對完好,刻度也更加清晰。這把木尺的材質經過專家鑑定,應當為廣西當時較為常見的杉木。

這把保存完好的木尺甚至還可以看見末端的小孔,可以穿繩而過,究竟是用來懸掛尺子還是穗子、吊墜等裝飾物不得而知。小編更傾向於前一種回答,具體原因我們馬上揭曉。

這把三把尺中唯一一把保存相對較為完好的木尺尺身上有十個刻度,對應十寸,全長23厘米,因此不難推知1寸為2.3厘米,這個答案也和前文中竹尺、第一把木尺的刻度推知的1寸為2.3厘米符合。

那到這裡就是答案了嗎?西漢的1寸就是現在的2.3厘米了嗎?關羽的身高可以有結論了嗎?其實不然。

我們知道,方言有「十里不同音」的說法,那度量單位會不會也因為地域不同而有差異呢?廣西的度量單位和《三國演義》所採用的單位一樣嗎?只從三把尺子推出西漢的1寸等於現在的2.3厘米顯然不夠科學嚴謹,我們需要進一步的考證。

不同地區尺子的度量是否能作為統一標準?

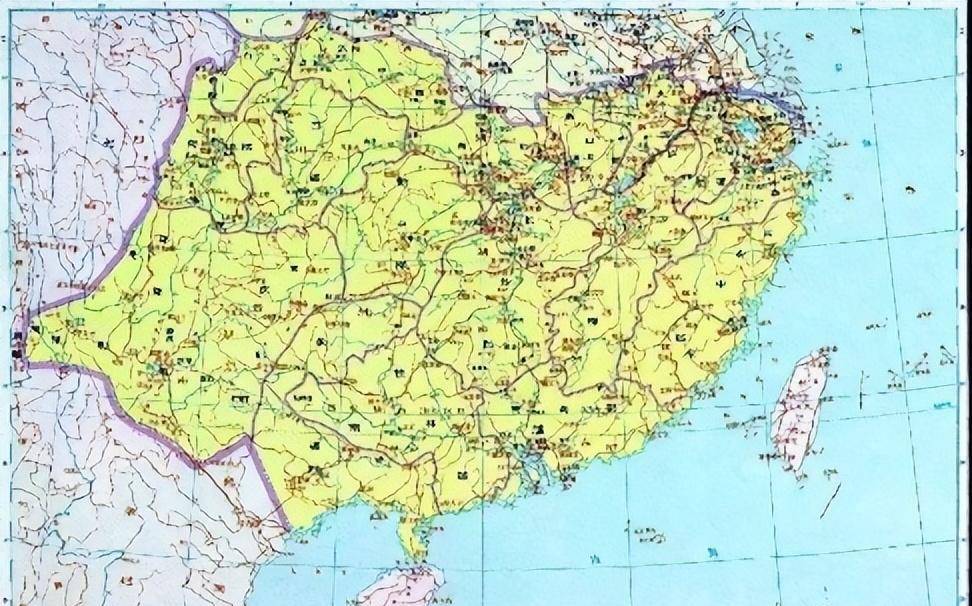

三把尺子所屬的墓在廣西省,廣西在先秦時為「百越之地」,這是先民對於所有長江以南地區的稱謂。廣西在古代有「南越」、「雒越」、「西甌」等稱呼,分別指的是廣西東部地區、廣西南部地區以及廣西西部地區。

賈誼的《過秦論》相信大家都學過,賈誼在《過秦論》中論及秦始皇的歷史功績就提到,秦始皇在統一六國時,「南取百越之地,以為桂林、象郡。」這句話是說,始皇在向南攻取土地、統一嶺南時,占領了百越,並將其劃歸為桂林郡和象郡。

那百越之君是怎麼應對秦始皇的呢?他們「俯首系頸,委命下吏」,低頭把自己的脖子用繩系起來,把自己的生命交給秦朝負責司法的官吏。這當然是誇張的說法,但也能說明當時百越的國君對秦始皇的臣服。始皇帝成功收服了廣西一帶,將之劃為秦朝的疆域。

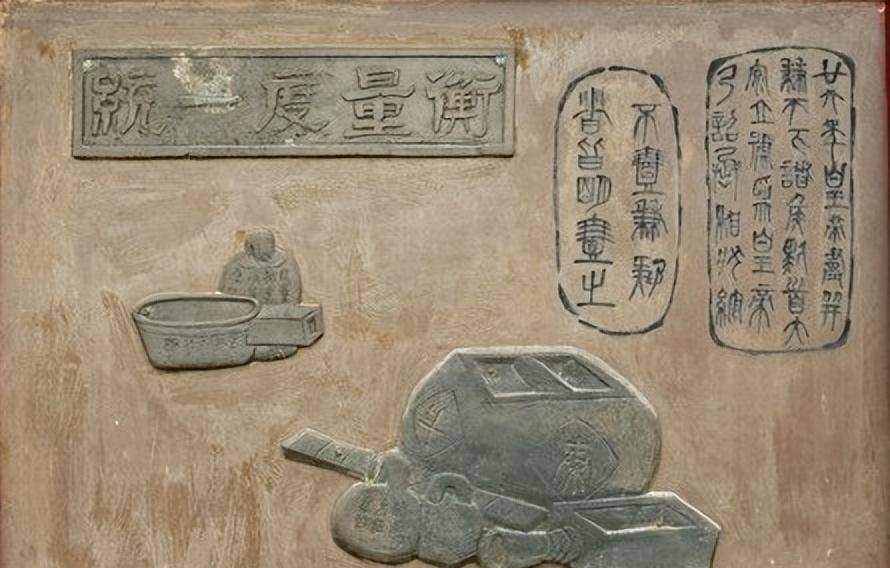

眾所周知,秦始皇在統一六國後統一了全國的度量衡。鮮有人知的是,秦朝後的另一個大一統王朝——漢朝,在很多形制上因襲了秦朝的傳統,我們稱之為「漢承秦制」。

到這裡,我們終於能知道,廣西墓葬中出土的這些尺子,是可以作為判斷《三國演義》中「九尺」究竟是多少厘米的依據的。

這也能解答我們之前提出的另一個問題——保存完好的第三把木尺上的小孔,究竟是用來懸掛木尺的,還是用來懸掛吊墜的?三把尺子的刻度完全一致,是當時社會普遍使用的度量衡。應該是統一製作,所以形制都大同小異。

秦朝統一度量衡為民間的交易發展開闢了道路,尺子在古代可以用來量體裁衣,實用價值很高,屬於日用品。

我們知道,日常用品當然是更多地考慮它好不好用、方不方便。尺子大多薄薄一片,放在桌面既很難拿起,也很容易被覆蓋其他物品導致難以找尋,懸掛起來剛好可以解決這些問題。當時的尺子和後世成為「戒尺」的尺子還是有區別的。

關羽在今天究竟多高?

當然,除了這些尺子,墓葬里發現的木簡和木牘中也有一些有關度量的記載。如記錄隨葬品名目和數量的清單木牘《從器志》中就有「繒六十三匹三丈」、「七尺矛」等字樣,還有一截腐朽損壞的木簡上依稀可以辨出「尺七寸」三個字。

這些文字資料與考古現場的其他資料讓專家推測,在西漢時就已經有寸、尺、丈這些長度單位,並且長度單位之間的大小與換算與現代沒有很大區別。

到這裡,我們終於能夠知道,關羽的身高九尺在現代是9x10x2.3,為207厘米,也就是2米零7厘米,可以說是相當魁梧了。

只是不知道有沒有人和小編一樣對長度毫無概念,即便「九尺」已經被換算成了今天的長度單位,聽著仍然懵懵懂懂。那我們就用一些日常生活中多見的事物為例,來看看關羽究竟有多高。

我國的《住宅設計規範》中推薦的樓層高度是2.8米,也就是說一般單元樓一層樓是2.8米。關羽身高2.07厘米,大致是單元樓樓層高的三分之二處。這樣一想,如果關羽穿越回現代,那一定是一位足球明星。

知道這些知識有什麼好處?

到這裡,相信很多人要問,了解關羽有多高、一寸有幾厘米這些問題有什麼用?這些知識能當飯吃嗎?其實,了解這些文化常識對我們大有用處。

首先,多了解文化常識有助於擴展我們的知識面,豐富我們的認知。如我們常說「七尺男兒」、「七尺之軀」,就可以通過度量單位的換算得知大概是多高。如果是在秦漢的「七尺男兒」,那應該是161厘米。這不僅是文化常識,也對人類物種的研究發展有很大意義。

其次,這還有利於啟發我們的家國情懷。其實,最讓小編吃驚的是,這些尺子與現在我們使用的尺子在形制上沒有太大的區別。很難想像的那樣落後的幾千年前的秦漢時代,是怎麼發明出這麼精巧的全國統一的工具的?這恰恰是中華文明的一個不起眼但有力的見證。

結語

最後,小編想說,盜墓與考古有著本質的區別。早年在網絡上竟有聲音認為考古和盜墓是同樣性質的活動,以此來抹黑考古研究。

只是不知道這些人在看到古墓中被盜墓賊棄如敝帚的尺子和木牘被考古學家視若至寶、仔細研究以圖還原歷史真相時,看到這些專家學者令人動容的科研精神,會不會覺得十分慚愧、無地自容呢?