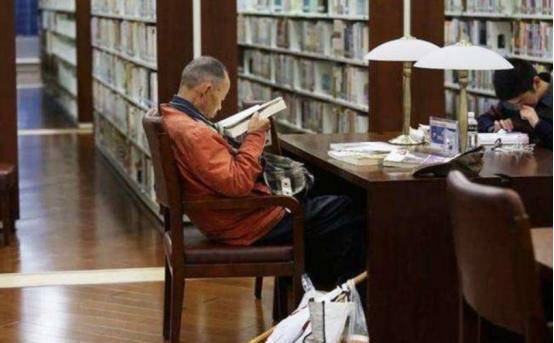

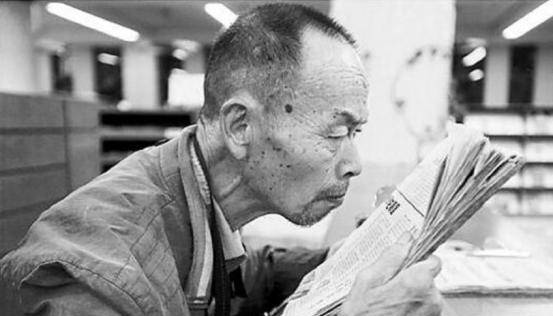

2014年11月,一篇關於《杭州圖書館向流浪漢開放,拾荒者「看書前」自發洗手》的新聞讓我們認識了這樣一位愛讀書的拾荒老人。

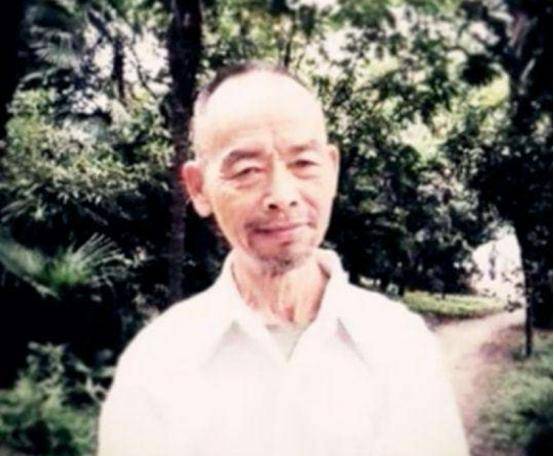

老人名字叫韋思浩,你以為他只是一位朝不保夕的拾荒者嗎?在老人意外去世後隱藏在他背後的故事才被世人所知曉。

真正的讀書人

在2014年,在一篇流浪漢洗手進圖書館看書的新聞中,我們認識了一位叫「章凱」的拾荒老人。

一位大街上隨處可見的拾荒者,在進入圖書館讀書前認真洗手,還念叨:「不能弄髒了書本。」

他對於書本的喜愛與珍惜獲得了很多網友的讚揚,同時也讓他在網絡上爆火。

當時很多人都以為這是一位生活窘迫,但是又酷愛讀書的拾荒老人。

報道中曾描述:「老人名叫章凱,目前在杭州獨居,依靠退休金和拾荒為生」。

其實老人真實名字叫做韋思浩,因為不願意張揚,才化名「章凱」。

他不單單是一位拾荒者,還是一位老杭大中文系畢業生,夏衍中學退休的一級老教師。

韋思浩是一位每月有5600多元退休工資的老教師,他讀書前認真洗手,只是出自本身對讀書這件事的敬畏和對書本的愛惜。

1938年,當時人民大多還處於水深火熱之中,也是這個時期,韋思浩出生了。

艱苦的生活環境也沒有讓韋思浩停止學習與讀書,終於最後如願考進了浙江大學(原杭州大學)中文系。

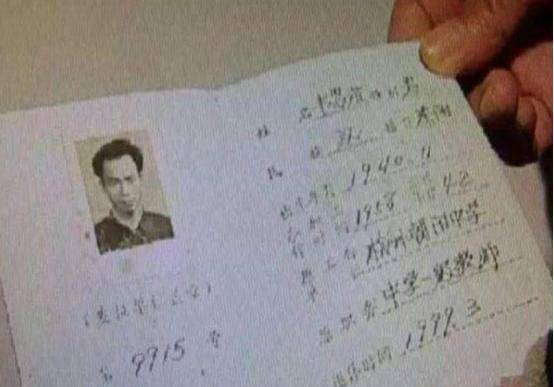

1958年,韋思浩不得不從浙江師院中文系輟學,回到老家東陽做了人民教師。

不得不說,「是金子在哪裡都會發光」,事實也證明韋思浩是一位十分優秀的人民教師。

站在三尺講台上,他默默耕耘,無私付出,用知識構築起孩子們成長的殿堂。

他曾經的學生回憶說:「當時我們感覺他是數學相當不錯的一個老師。到後來才發現,原來他是中文系畢業的啊」。

自此,韋老師在學生們的心中就是一位知識面極廣的全能老師。

他本人也十分喜愛讀書,讀書是他畢生的追求,多方面的涉獵也成就了這位博聞強識的老人。

他的女兒也曾說:「他幾乎是全科老師,語文、數學、物理、化學、英語,我們有看到他的簡歷嘛,全都教過。」

二十世紀80年代還因為學識淵博,參與過《漢語大詞典》杭大編寫組的工作。

為保證每個字的釋義精準無誤,他查閱無數文獻,古今參照,為他所熱愛的文學工作拼盡全力。

也許當你偶然翻起《漢語大詞典》時,其中的一些知識內容就有韋老師的貢獻。

1991年,韋思浩調回杭州,幾經輾轉,終於穩定在了杭州朝陽中學(現杭州夏衍中學),繼續教書育人的工作。

直到1999年已經是一位中學一級教師的他從杭州朝陽中學(現杭州夏衍中學)退休。

幾十年的教學工作,護送一批又一批的的學子走進自己夢寐以求的大學。

課堂上,他不分寒暑地揮灑著汗水,只盼望讓他的學生們可以學到更多的知識。

時隔多年,曾經的老同事早已分落各地,學校里也不再有曾經的身影。

但同事們對他的印象很一致,表示他對自己非常苛刻,捨不得吃,捨不得穿,人很內向,但卻是一位善良的老人。

韋思浩對書籍十分熱愛,家裡的書都可以堆到房頂那麼高,但是因為搬家的原因,很多都不慎丟失了。

每次丟失書籍,都令這位愛書如命的老人十分的心疼。

本以為退休後可以過上與好友下棋,過上釣魚喝茶的悠閒的老年生活。

但所有人都沒有料到的是,他拿起了竹竿,挑起了蛇皮袋,開了漫長的拾荒生活。

在杭州街頭來回穿梭,從垃圾桶撿起別人不要的礦泉水瓶,對於身邊的不解,他從沒有解釋過什麼。

杭州圖書館從2003年開始實行新的政策,就是對所有讀者都免費開放,其中也包括荒者。

這為更多熱愛讀書的人提供了閱讀空間,也同樣給了韋思浩這位有著拾荒者身份的老教師可以進入圖書館讀書的機會。

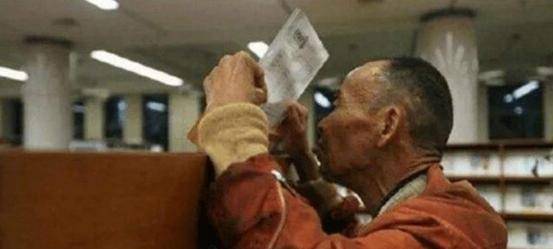

讀書前,韋思浩會認真地洗手,還將裡面乾淨的衣服翻過來裹住袖口,就怕弄髒書本。

穿著破舊的衣服,懷裡抱著一根竹竿,腿旁還有拾的廢品瓶子,這樣一幅場景與圖書館顯得格格不入。

但是老人認真的閱讀,思考時的皺眉卻與讀書完美的融合。

圖書館管理員回憶說:「穿得像百家衣一樣,都是有補丁的。冬天穿那個棉襖就用根繩子綁著,它破歸破,不是很髒,不會有味道。」

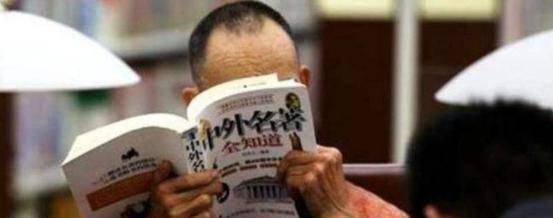

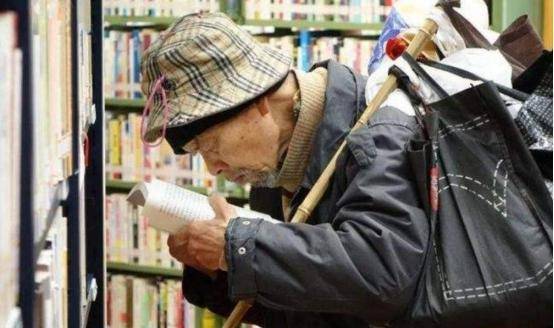

他在圖書館借閱《中共黨史》時會告訴管理員要第四版,因為他說《 中共黨史》第四版上有好多新的觀點。

他看書從來不是看熱鬧,他看的多是政治歷史一類,因為從這些書籍里,他可以獲得更開闊的眼界。

每一周老人都會來圖書館看兩天書,直到閉館鈴聲響起,才會挑起自己拾荒的兜子,叮叮噹噹地走向回家的道路。

韋老師早年離異,三個女兒成年後也嫁去了外地,所以他一直自己一個人住在教育系統分配的房子中。

女兒們雖然每年都定期過來看望父親,但卻並沒有發現父親成為了一名拾荒者。

在韋老師居住的小區,問起韋思浩老師,很多人都不知道,但是問起拾荒的老人,很多人都認得他。

還有其他的老人回憶說,經常在早晨起床的時候看到拾荒回來的韋思浩。

為了省錢,夜晚在鄰居們都睡覺了之後,韋思浩老師還會在走廊里借著燈光看書。

很多人都喜愛讀書,但是韋思浩老師為什麼讓自己「落魄」成了一位拾荒者,而不是衣著光鮮地進入他熱愛的知識殿堂呢?

他明明可以擁有安逸的退休生活,卻為什麼省吃儉用,要開始長達20多年的「拾荒工作」呢?

默默無聞,大愛無私

2015年的11月18日,那個下著大雨的夜晚,發生了很不幸的一件事。

韋思浩獨自一人像往常一樣撐著傘走在回家的路上。

因為下雨天暗,一輛計程車因為路障遮蔽了視線,來不及剎車,撞倒了準備過馬路的韋思。

雖然被緊急送往醫院救治,但是因為傷勢過重,經過20多天的搶救,12月13日77歲的老人韋思浩還是因搶救無效,不幸身亡。

三個女兒得到消息後,萬分悲痛,急忙趕回來,並操辦了老人的身後事。

但卻在整理父親遺物時打開了老人從不讓人碰的「寶貝盒子」,發現了一些從未被人知曉的往事,頓時淚如雨下。

過去的日子,女兒們十分不理解為什麼明明可以擁有安逸晚年的父親,卻非要去拾荒。

但這次在遺物中,他們明白了父親拾荒的真實原因。

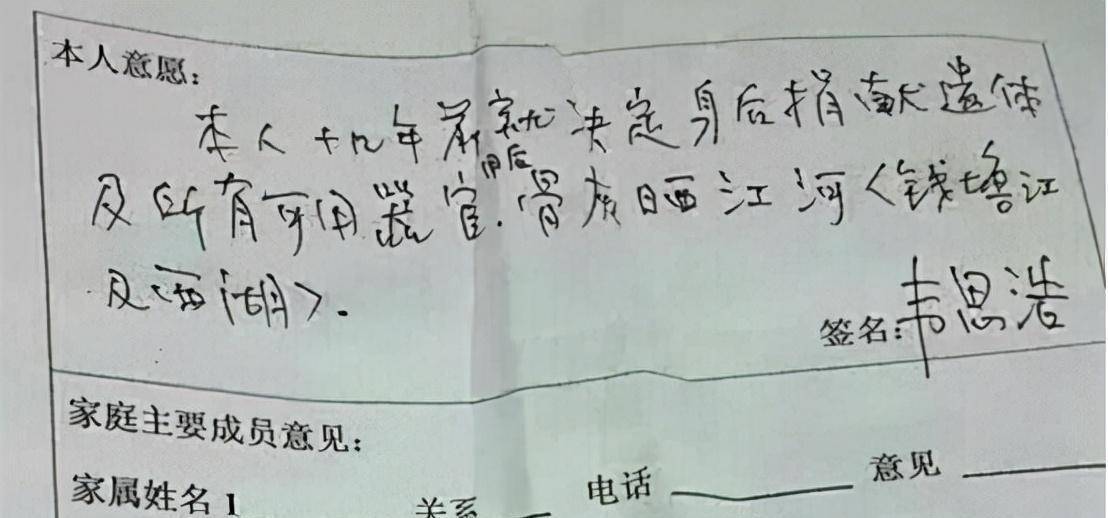

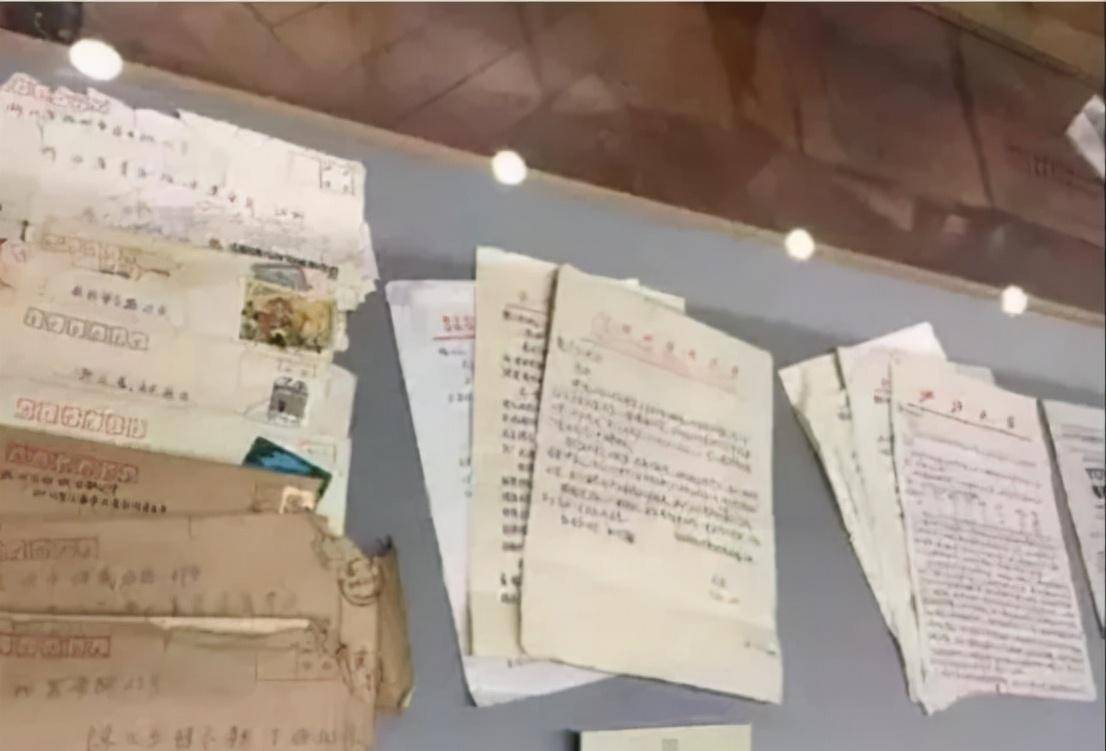

盒子裡不僅有一疊疊的證書和信件,除此之外還有一份手寫的「志願捐獻遺體登記表」,這些連老人的女兒都是第一次看到。

當記者得知消息來到韋思浩老師家時,打開門之後的場景讓他很是意外。

只見80多平的房子裡面沒有任何裝修,還是最初的毛坯房樣式,電燈都是那種最早年的普通燈泡。

房子裡面的家具只有一張木板床和書櫃,就再沒有別的家具。

二女兒韋汀告訴記者說:「盒子裡面有一些東西,就是我父親捐資助學的一些東西,我們也是在整理他的遺物的時候才發現。」

其中有浙江省社會團體收費專用票據,三四百元或者一千多元不等的金額。

還有希望工程結對救助卡、扶貧公益助學金證書,裡面除了這些捐資助學的憑證,在遺物中還發現了很多受助孩子的來信。

韋老師不僅捐助他們上學,還關注他們的成績,一些生活中困惑,受捐助的學生都會來信跟他傾訴。

信中,孩子們親切地叫著「魏叔叔」、「魏爺爺」,跨度長達16年,從1994年開始,累計捐出了至少50萬元。

不過,做好事不留名,韋思浩一直化名「魏丁兆」來資助這些孩子,所以很多人可能至今也不知道捐助者的真實身份。

他雖然過著最清貧的生活,卻幫助了數不清的學子完成了學業。從來就沒有從天而降的英雄,有的只是挺身而出的凡人。

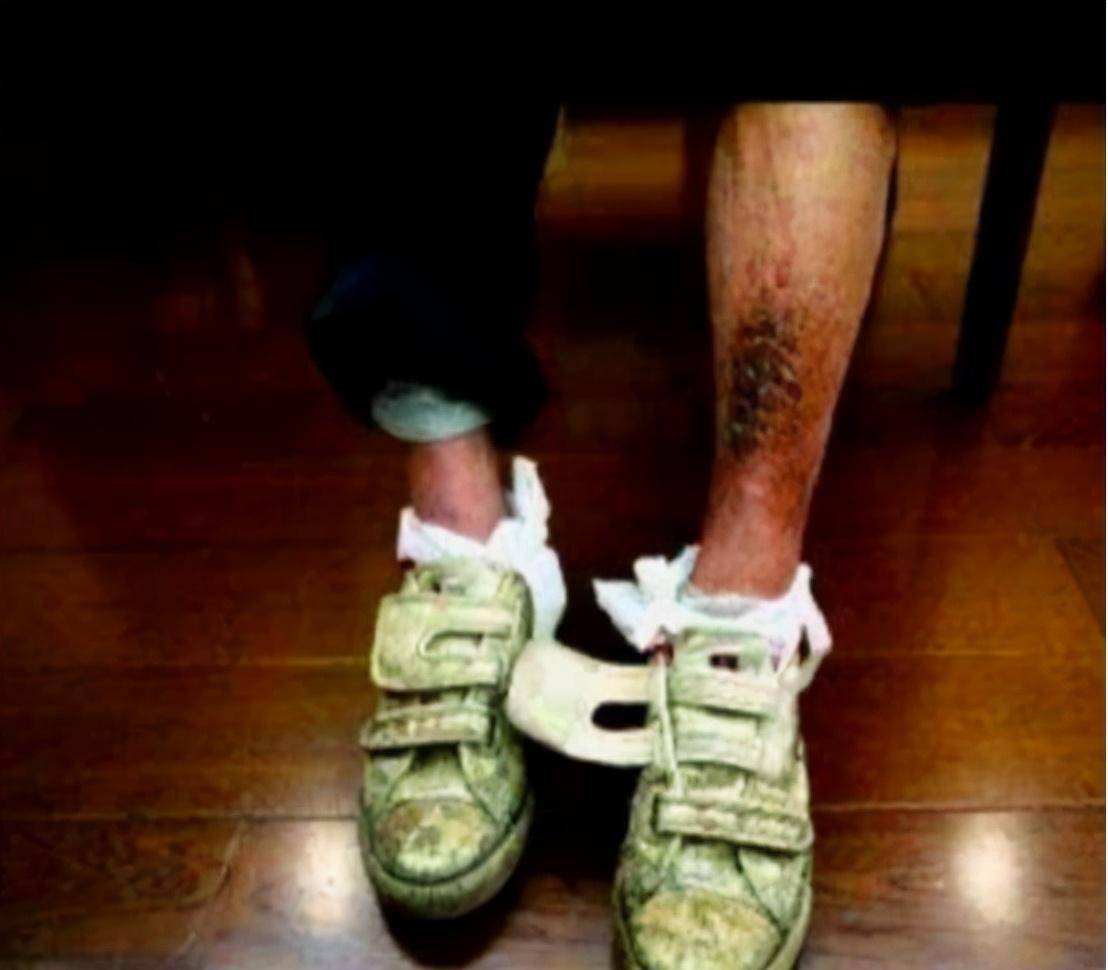

有一次老人在去圖書館的路上摔傷了腿,因為視力不好,起初他並沒有發現異常,還是同在圖書館的其他閱讀者發現了去提醒他。

當時褲腿上都是血,掀開褲腿一看,傷口有10厘米那麼長。

可就算是這樣,為了節省醫藥費,他自己在圖書館查閱醫書,自己給自己看病,這道傷口直到2個月後才完全康復。

韋思浩放棄了自己安逸的晚年生活,竭盡所能奉獻出了他最大的愛心。

可韋思浩老人為什麼寧願自己省吃儉用,甚至出去拾荒也要捐助貧困孩子讀書呢?

他的二女兒韋汀說:「關於資助有困難的學生,這很可能源於韋老師的一種補償心理。」

原來因為早年求學遭遇的困難,在韋思浩看到寒門學子因為學費、生活費等原因不能繼續學業,就會覺得非常可惜。

這些看在他的眼裡,他覺得自己無法視若無睹,也是從那時開始,他就決定要幫助這些無法繼續學習的孩子們。

曾經的一位同事也回憶說,韋老師在退休以後曾找過校領導,表示想拿出一筆錢在學校設立一個獎學金,資助有需要的學生。

整整21年,韋思浩捐獻了自己所有的積蓄,也收穫無數封來自孩子們的感謝信。

他過著最簡單的生活,他一雙手沾染過塑料瓶、紙殼子的灰土,他過著最卑微的生活,但是他的心是純凈的,他的眼光是慈愛的。

他的默默無聞,他的大公無私令所有人都感到欽佩與動容。

精神上的拾荒者

一位退休老教師,拿出所有積蓄,貢獻所有退休工資,還外出拾荒補貼困難學子求學的事跡一經傳播,受到無數人的好評。

「勤學本科任講師,新平助學匿名行」,是女兒們在父親韋思浩墓碑上刻下的兩行字。

因為對知識的渴望,讓他不斷勉勵自身,就算古稀之年,仍舊不忘記學習。

因為對學習的熱愛,讓他不惜拿出所有存款,幫助貧困學子完成求學夢想。

因為熱愛,所以尊重。所以他對書本的愛惜,對學習的熱愛才會感動無數人。

雖然韋思浩在退休後開始拾荒,但是卻從未放棄過學習,他的一生從未離開過書本,正實了那句「活到老,學到老」。

1984年,韋思浩修滿學分終於拿到了杭州大學中文本科文憑,當時的他已經50多歲,馬上就要退休了。

1996年,他又再接再厲,通過自學取得了浙江大學外貿經濟專科的畢業證。

他不僅對自己的讀書學習要求嚴格,也特別看重自己和子女的學習,還經常督促女兒們繼續學習。

因為二女兒韋汀的學歷是成人本科,所以韋思浩總是會時常告誡女兒要繼續學習。

女兒韋汀說:「前幾年來看他,他都還會說,不夠紮實,還要再學。」

韋老師雖然離開了,但是他身上的學習精神卻一直影響著家人,影響著他身邊的人。

韋思浩老人去世後,女兒們尊重老人遺體捐獻的計劃。

並將家裡那滿滿一柜子的書捐獻給了浙江大學實施的「珍貴史料傳承典藏計劃」。

韋思浩一輩子都在為社會做貢獻,沒有讓自己過上過好日子,卻溫暖了無數人。

他的讀書精神激勵著無數年輕人,他的獻愛心行動更是啟發了無數愛心人士。

讀書精神永傳不朽

書籍不僅充實了韋老師一生的精神世界,也給予了很多平凡人以高貴的靈魂,浮躁的環境,更需要精神世界的拾荒者。

韋思浩年輕時教書育人,退休後選擇成為拾荒者,仍舊在教育的道路上堅定的走著。

在韋思浩老人身上,我們可以看出一種「衣沾不足惜,但使願無違」的無畏與高尚的品格。

他曾貢獻過這個社會,社會也從沒讓人心感到冷漠。

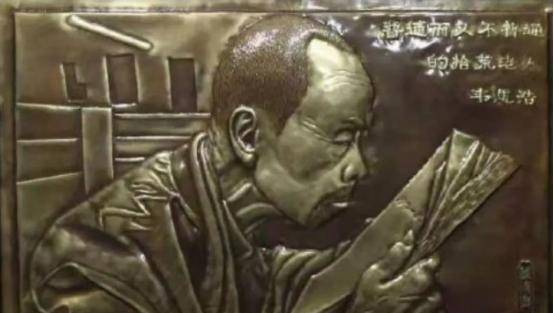

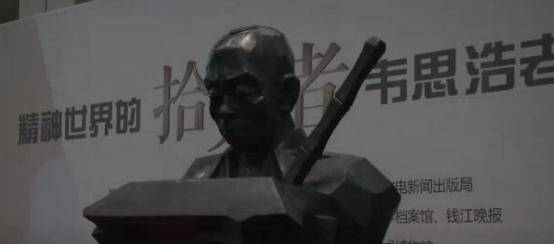

在韋思浩老人去世的當年12月,為了紀念這位老人,有關部門發起了眾籌老人雕像的愛心行動。

前後不過1個小時就完成了眾籌,雕像由中國工藝美術大師朱炳仁設計和製作。

2018年1月23日,韋思浩老人又重新回到了他生前最常來的圖書館。他的銅質半身像在他個人事跡開幕式上進行了展出。

銅像總高1.95米,身下還雕有一疊報紙和書籍,象徵著老人對書籍與文化的熱愛。

除此之外,旁邊還有雕有他從不離身的竹竿和一些塑料瓶。

設計者朱炳仁曾解釋說「雕像採用簡單、硬朗的線條,想把精神面貌通過雕塑的線條體現出來,把這個人的精神勾勒出來。」

古樸厚重的銅像,講述了老人平凡卻動人的一生。雖然老人已經去世,但是他的精神不會被磨滅。

他是一位愛心教育者,他的無私大愛幫助了很多面臨失學的學子,給他們帶來的新的希望。

縱然家徒四壁,也不能阻擋他一顆求知若渴的心,縱然滿身泥污也不能掩蓋他散發光輝的靈魂。

「春蠶到死絲方盡」,韋思浩老師的一生詮釋了一位人民教師的最高境界,他的內心深處繁華又純凈。

他的愛學、愛書精神啟迪著我們一代人對於書本與學習的熱愛,他的無私奉獻也重新為我們樹立了愛心標杆,將帶動一代代人。

參考文獻:

1、《杭州為"圖書館拾荒老人"立像 生前捐資助學20年》.新華網.2017-01-08

2、《杭州為網紅"圖書館拾荒老人"立像 生前捐資助學20年》.中國新聞網.2017-01-08