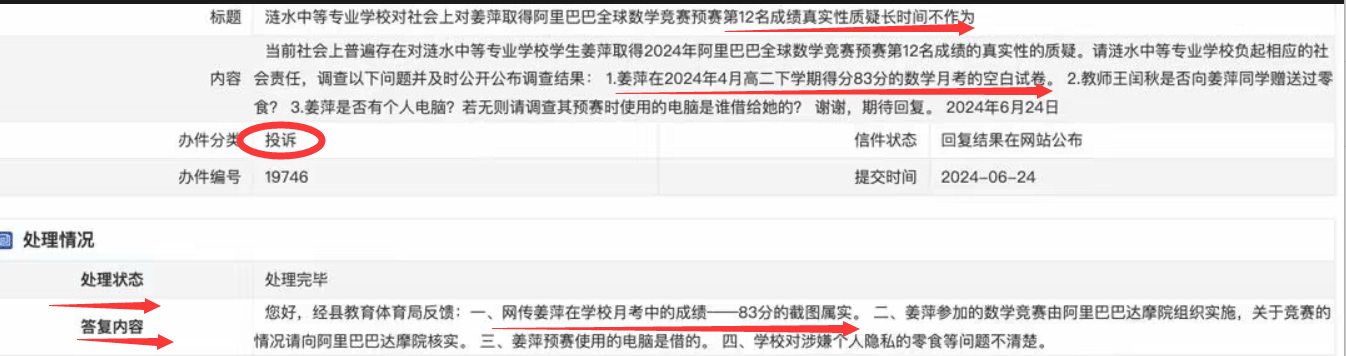

6月27日,《介面新聞》報道稱:據漣水縣政府官網消息,「漣水縣-領導信箱」欄目答覆網民提問時表示,經縣教育體育局反饋:一、網傳姜萍在學校月考中的成績——83分的截圖屬實。二、姜萍參加的數學競賽由阿里巴巴達摩院組織實施,關於競賽的情況請向阿里巴巴達摩院核實。三、姜萍預賽使用的電腦是借的。四、學校對涉嫌個人隱私的零食等問題不清楚」。

家是農村的17歲中專女生薑萍,參加了某全球數學競賽,預賽時榮獲第12名,因此引發公眾與媒體的高度關注。

不過,其中力挺者與質疑者參半,逐步形成一大輿論事件——並被人們與當年「少年作家韓寒被質疑其父代筆」一事,開始相提並論了。

但有一點,目前已非常明確,那就是無論民間或官方;支持者或質疑者,大家的一大共識就是:不管真相如何,一定要先保護好未成年的女生薑萍!

那就是無論人們如何議論,對於很可能是被動捲入此事件的姜萍,即使其也有一定的責任,但社會輿論的尺度與走向,都應以首先要最大限度保護這位女生,不受網絡暴力的傷害為最低底線!

所以,有關方面對於姜萍採取的「隱身保護」方式,確實有其可取之處!

甚至,筆者猜測:姜萍未參加決賽的可能性,也仍然存在!因為,到目前為止,包括競賽方在內,並無任何方面證明姜萍參加決賽了,而只有一些無根無據的網上傳言而已。

況且,決賽結果出來,也只公布獲獎者的分數與名次——如果姜萍未參加決賽,則同樣無須公布其名字與分數,則姜萍的故事,就會到預賽為止,則某種程度上而言,哪怕此事到此「爛尾」,其實,也仍算是對這位女孩一種最不差的保護措施了。

但是,出於「以人為本」考慮,當人們取得一定要首先保護姜萍為共識之下,是否目前這種不了了之的狀態,真的就是最好的結局呢?——對於我們的社會之誠信建設而言,顯然並不是!

事實上,質疑者們還有另一大不言而喻的「共識」——那就是質疑者並非是想證明「姜萍作弊」,而是質疑其真實的數學能力!

這是因為,無論此競賽的預賽,還是最後的決賽,都有著較為寬鬆的比賽環境,即都是遠程參加網上考試,且其中都有可以休息的「空檔」時間——所以,對於所有參賽者而言,都有可以被「質疑」的條件和空間,則我們當然都不應對姜萍使用「作弊」一詞才對!

那麼,質疑者們又是在質疑什麼呢?

首先,當然是質疑姜萍在全球數學競賽中,在滿分120分里,預賽拿下93分,取得全球第12名的高分能力——這也是網友申請漣水縣有關部門,請其答覆三個問題的原因所在!

現在,漣水官方的答覆,並沒有玩「太極推手」,做到了實事求是——用官方的權威,背書了一大事實:那就是網傳的姜萍4月份中專數學月考83分為真!

其實,網上還有姜萍3月份數學月考僅51分的帖子,因網友質詢時並未提及,也就不在此次答覆之列,但由此推測,這個分數為真的可能性也極大。

那麼,由4月份月考83分,到6月份全球數學競賽第12名,如此巨大的懸殊落差之下,人們當然有質疑的可能性了。

同時,面對愈演愈烈的這一大公共事件,人們是有知情權的,所以,質疑「姜萍是否有如此真實的數學能力」,應該屬於公眾的一種正當權利與行為,這跟「保護姜萍」,應是並行不悖的另一方面。

比如,近日,北京大學北京國際數學研究中心教授袁新意發表長文,通過競賽方發布的姜萍所寫板書,指出「9行的板書里,我圈出了13處問題」等進行了質疑。

袁新意教授還稱:「我將以個人的名義,邀請姜萍來北京大學訪問,和她討論數學或者將來的職業發展,費用由我來承擔」。

其實,此前,像浙江大學也發出了類似邀請——願意全包費用,請姜萍參加其夏令營;還有上海同濟大學數學研究生院的學生,也邀請姜萍去上海,通過直播演算題目切磋技藝等,這些其實都給了姜萍證明自己真實能力的機會。

當然,姜萍因自己的想法與原因,不願意接受這樣的證明機會,當然是她的自由和權力。

但若如此,則明眼人都將清楚的是,假如姜萍選擇從此息聲,只走自己公開所言的「數學只是我的B計劃」,從此只走她最愛的「A計劃——服裝設計」,則此事就此走入「爛尾」狀態,從此,似乎變成不了了之的「有頭無尾案」,但在更多人心中,或會就此有了更為明晰的答案!

其實,這一事件,是不是越來越像這樣的場景:一個被文物專家鑑定為遠古時代的瓷器,儘管也有不少人因認知能力,或階層共情心等原因,不斷為其背書,言其工藝、做法, 「不是上周,而是西周」,但只要當面品鑑,把這瓷器輕輕翻轉,只見瓷器的底下,鐫有幾個明晃晃的大字——「微波爐專用」!

袁新意教授在提出自己的質疑後,還如此稱:「如果姜萍是被冤枉的……有真才實學,而她想要證明自己的清白,那是非常容易的事情,因為數學的會與不會,是非常容易判定的」。

「姜萍只需要在網上直播,講解自己初賽的題目是怎麼做的,並且回答網民的一些相關的問題,便可自證清白。如果他不喜歡採用這種不夠嚴肅的方式,畢竟網上人雜意外多,那麼她可以找3-4個知名的數學教授,組織一個正式的數學面試,只需要半個小時,就可以證明她的實力」。

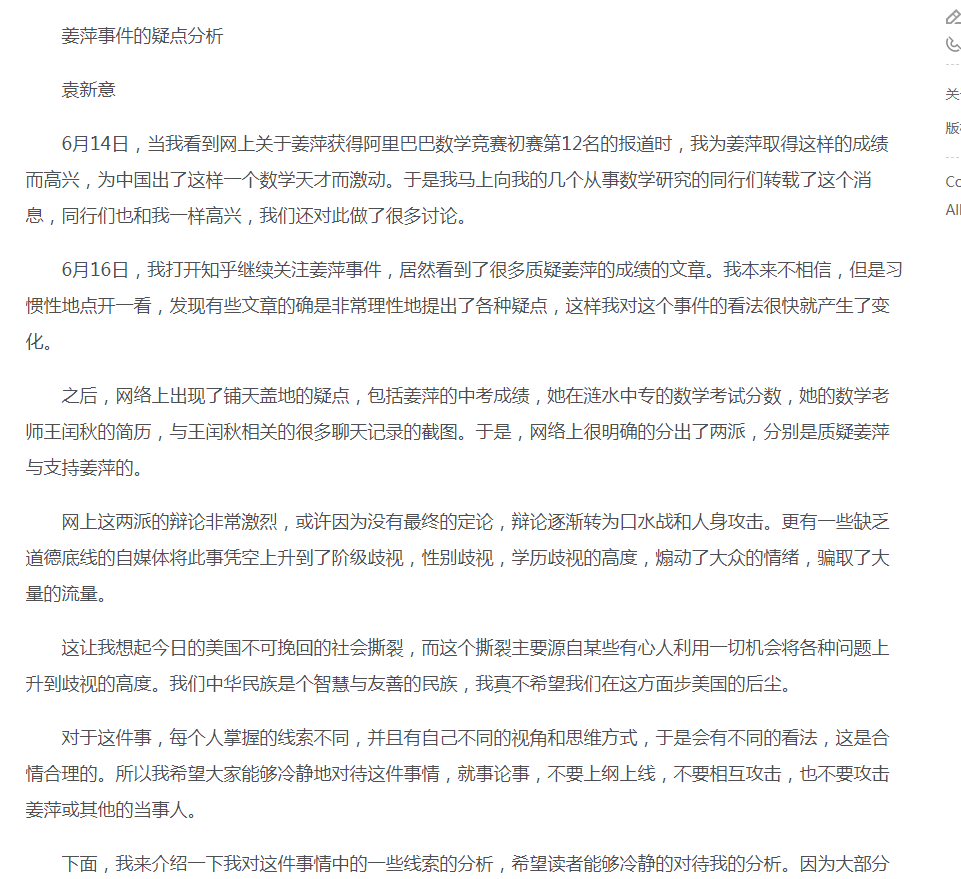

袁教授還稱:「因為沒有最終的定論,辯論逐漸轉為口水戰和人身攻擊。更有一些缺乏道德底線的自媒體將此事憑空上升到了階級歧視、性別歧視、學歷歧視的高度,煽動了大眾的情緒,騙取了大量的流量。這讓我想起今日的美國不可挽回的社會撕裂,而這個撕裂主要源自某些有心人利用一切機會,將各種問題上升到歧視的高度。我們中華民族是個智慧與友善的民族,我真不希望我們在這方面步美國的後塵……」。

事實上,所有的當事人——包括姜萍的老師、姜萍,以及此後加入的最大推手之競賽方,以及同樣操之過急,裹挾進去的官媒們,或許並未想到,此事會最終反轉成一大「拷問事實真相」的社會性輿論事件。

現在,雖各方都最大程度做出「滅火」動作,或許,能讓此事就此慢慢「不了了之」,在一定程度上可以實現「保護姜萍」這一底線,但是,這卻讓我們的社會失去了「捍衛真實和真相」的能力,我們是不是因此事件,而讓全社會失去得更多更多呢?【原創評論:瑜說還休】