觸樂怪話,每天胡侃和遊戲有關的屁事、鬼事、新鮮事。

圖/小羅

最近我參與了《冰汽時代2》測評,因為一開始就用了困難難度,還在開荒期受了一些折磨。具體的內容已經寫在了測評文章中。在這篇怪話里,我不會重複與這款遊戲相關的具體話題,而是想借題發揮聊一聊,當遊戲在嘗試引人思考時所作出的那些努力。

想必很多人都聽說過《冰汽時代》那個冒犯了不少玩家的結尾問句:「這值得嗎?」這句話只會在玩家點出了一些具有道德爭議的越界法案後才會出現,無視其他所有條件,包括民眾的生活實際上是否非常富足等等。對這句話的反應有一些地域特色。在其他市場,它的爭議要小一些,或者玩家回答「值得」時考慮到的因素要少一些。

《冰汽時代2》中仍然有很多涉及道德決策的事件

這件事轉而讓我開始聯想,遊戲這種「促人思考」的媒介在進行道德拷問時有一個天然限制——大多數玩家、大多數時候,會選擇把遊戲中的人物當作工具,人物的設計意圖本身也是工具性的,區別只是他們能多大程度上讓玩家產生共情。故事驅動的RPG中,富有個性的NPC很少會讓玩家覺得他們本質上是發布任務、推進流程的工具人,但上帝視角的策略遊戲、生存遊戲,乃至各種遊戲中的雜兵,工具性是毋庸置疑的。玩家會毫不猶豫地將他們當做資源收割。

這一定程度上能解釋為什麼《這是我的戰爭》的道德拷問和價值輸出是成功的,玩家在面對行為的負面後果時,很少遷怒於遊戲機制和背後開發者的態度,《冰汽時代》卻引發了一些爭議。遊戲類型的不同決定了玩家會賦予NPC程度不一的「工具性」,對他們的需求和喜怒哀樂的關心程度也有顯著區別。

《這是我的戰爭》對人物的呈現是非常個體化的,大多數玩家不會將角色視為資源

開發者仍然嘗試賦予工具性NPC各種人性。比如《冰汽時代2》中幾乎每個需求都由具體的、有名有姓的人提出來,在議會中點選座位,能看見每個人具體的身份信息。另一個更著名的例子是《最後生還者:第二部》,其中每個雜兵都會用名字呼喚同伴,自己的狗死了還會哀悼——事實證明這個做法並不特別有效,我只會因為艾莉殺人的時候看起來很痛苦而共情。

原因在於,這種努力似乎很難超越遊戲類型本身的既有規律,或者玩家對遊戲類型根深蒂固的認知——策略遊戲里的人就是可消耗的資源,戰鬥里的雜兵就是給我殺的。開發者想要改變這一點,就是「教我做事」「教我打遊戲」。如果一定要這麼做,就需要更好的機制設計去彌補或者軟化玩家的認知。《冰汽時代2》花了很多精力去設計議會玩法,玩家需要不停地維持派系關係、不停地拉票表決,這種通過機制傳遞的效果遠超過莫名其妙放出來一個「看起來很具體」的角色。

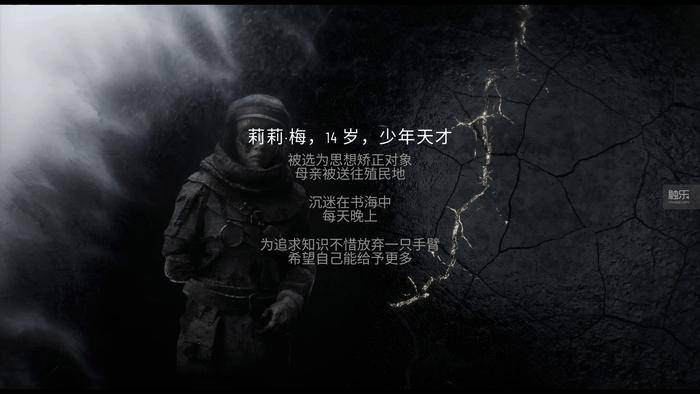

我在流程中完全不知道這個角色的存在,只是製作組故意放在結尾的

所以,這終歸是一個設計問題。我始終支持開發者在遊戲中進行自我表達和價值輸出,尤其是要吹捧遊戲作為「作品」的價值的時候,就更加不能否認和阻攔這一點。只是這些表達能不能讓玩家們接受,就看開發者們的水平了。