北京車展期間,幾乎逛遍了整個展館的雷軍,成了最大的流量主。如果說對這次車展,或者說對當下新能源車有什麼樣的看法,他應該也是最有發言權的。

近日,雷軍在某論壇上就總結了自己逛完車展後的感受,他表示自己很難理解為何車企要做如此多的同質化車型,「好的車有幾輛就行了,幹嘛需要那麼多同質化的車?車圈的卷,完全是同質化的卷。」雷軍甚至表示在走訪完車展後自己很「絕望」:「這哪是在做產品,完全是在靠蒙。」

小米SU7是當下車圈的最大「爆款」,每次雷老闆發出什麼樣的觀點都很容易在圈內「引戰」。但是我們理性思考一下,雷軍的表態也不無道理。如今汽車行業內卷,大打價格戰的本質,其實就是因為新能源造車的門檻明顯降低後,產品的同質化嚴重,各家車企許多車企破局手段單一,只能依靠大幅降價、反覆降價、瘋狂降價才能獲取到用戶。

參數同質化

燃油車時代,由於內燃機的性能已經接近極限,提升起來相當困難,每向上提升一點就是巨大的差異,這也很容易讓用戶感到興奮。大容量電池與高效率電機的引入,輕鬆突破了性能瓶頸。這也導致了一個問題,就是在性能參數上的同質化。

就拿加速性能來說,上至50萬以上的豪華車型,下至10萬出頭的經濟型轎車,在電機的加持下零百加速都能輕鬆達到5s以內。從慢到快,從過去的8s到如今的5s,用戶感知是明顯的;但是比快更快,4s和5s的差異,用戶就無從感知了。再看風阻係數。去掉發動機和變速箱後,電動車在造型設計上的限制被解除。於是,風阻係數的天花板也屢屢被突破。過去汽車的風阻係數通常都在0.3-0.5Cd徘徊。如今0.2Cd甚至更低的比比皆是。

簡而言之,無論是10萬塊的車還是50萬的車,單純從參數上看沒有太大差異。

設計同質化

新能源車設計上的趨同已經讓人感覺到乏味。這些年很多車型都遭遇過「撞臉」的風波,消費者也是傻傻分不清楚。

比如東風風行星海S7的造型與智己L7的造型,不能說完全相同,但也是七八成的復刻。長安與吉利,也曾經因為車型造型「撞臉」差點就要對簿公堂。

從外觀上看,封閉式車頭+「眯眯眼」+隱藏式門把手幾乎已經成了新能源車的「標配」。看似汽車造型設計因為新能源而得到了解放,但實際上在追求極簡風格的趨勢下,設計上可發揮的空間反而變得越來越窄。一旦有一款車成為市場「爆款」,友商的產品設計就會紛紛開始借鑑爆款,於是讓設計風格整體趨同。北京車展上車企扎堆推出「方盒子」車型就是如此。

同樣的,所謂的智能座艙無非是大沙發+大冰箱+大天窗+高級音響+液晶儀表+大尺寸中控屏+副駕屏+後排液晶屏+HUD+智能語音交互系統等硬軟體的組合。同樣的供應鏈體系,讓智能座艙在軟硬體上的使用方案也在逐漸趨同,甚至在車機系統介面上也都是清一色的模仿手機介面設計。雖然各家的智能座艙還在圍繞著使用體驗繼續內卷,但這種基於軟體層面的體驗,除了少數幾家頭部能夠做出可感知的差異化之外,其餘車企都是五十步笑百步。

三電同質化

雖然在動力電池上,大廠們也都有各自包裝出來的技術方案,比如刀片、彈匣、神煉、神行等等。但是目前市面上的電池配方和原料,主流車企對於不同細分級別的產品,使用的方案仍然是大同小異。而對於一些中小車廠來說,更是只能跟著供應商的方案來走。

追求700公里以上長續航的,搭載100度左右容量的大電池成了常規操作;喜歡性價比的,普遍都是70-80度電池500-600公里續航;15萬元以下的,仍然還是400公里左右的續航。至於續航背後電池本身的安全性,由於每個廠家都是不遺餘力的宣傳零自燃、不起火等等,其實對於用戶而言,反倒感覺不出差異。

充電方面,雖然背後有各種快充、超快充的技術,但是15-20分鐘從20%充到80%是目前車企普遍採用的說法。在真800V甚至更高的900V普及之前,在充電樁的功率、電壓還無法完全匹配的時候,各家充電的效率也是大同小異。

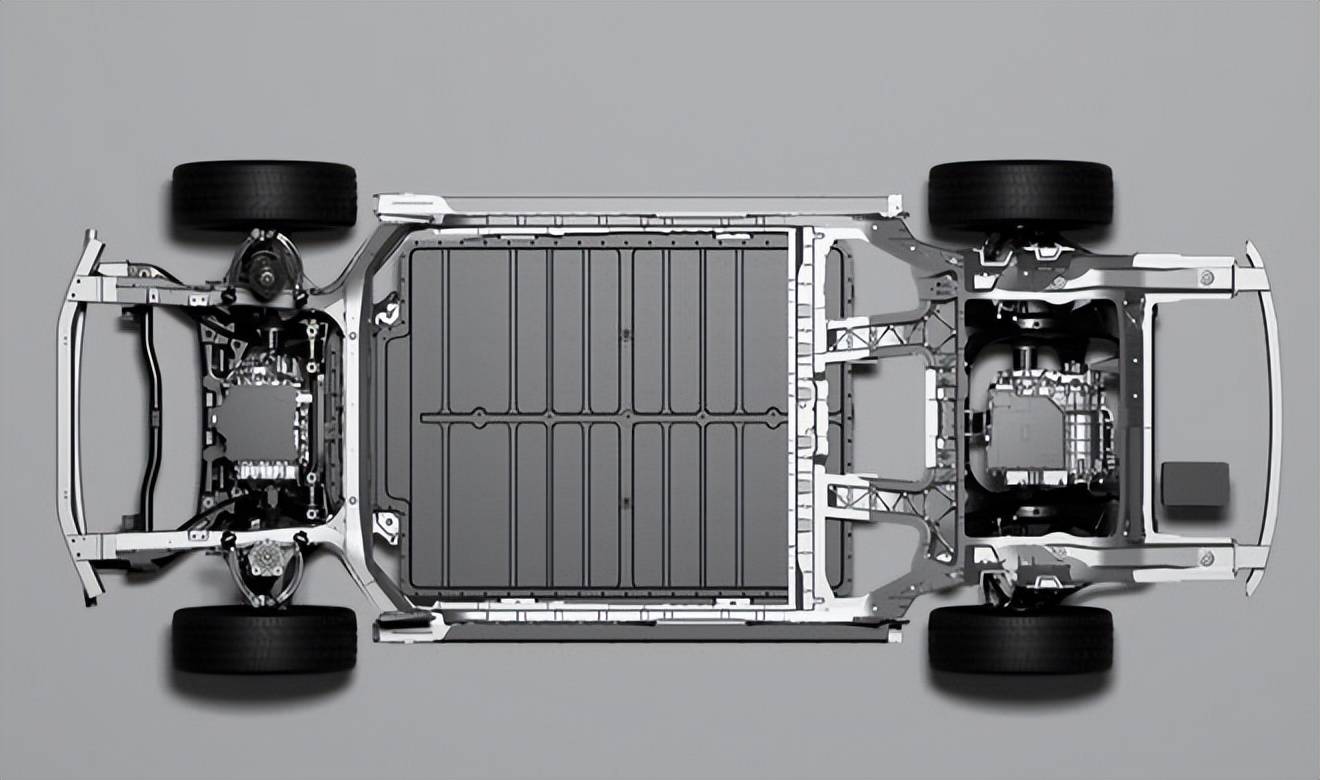

底盤同質化

說到底盤,相信大家現在聽得最多的就是鋁合金、多連杆、CDC空懸和智能底盤。過去油車上常用的麥弗遜結構基本上在新能源車上已經很少見,新能源車由於去掉了發動機變速箱這些大件,底盤留出了更多空間可以布置多連杆結構。因此現在幾乎15萬以上,動輒就是鋁合金底盤,多連杆結構,就連空氣懸掛這種過去只在高端車上看到的玩意兒,現在也已經是爛大街的配置。

但這些結構的體驗究竟比之過去的燃油車如何,又很難說得清楚。於是,跳舞、原地掉頭、蟹行、下水就成了新能源車的宣傳方式。第一個吃螃蟹的可能因此獲取到了不菲的流量,但是當所有車企都紛紛這樣做時,這個事情就變得很無趣了。

至於調教方面,新能源方面也都是不約而同的用數字智能化能力來彌補底盤調教能力的不足。現在主流大廠們都在宣傳自家的數字底盤或者智能底盤。因為從原理上來說,都是藉助軟體來實時監控底盤的運動狀態,從而達到及時的介入和輔助控制底盤,那麼反映到實際體驗上來說,大家也都是殊途同歸。

智駕同質化

智駕是無法系統量化的技術,我們不能僅憑一次測試中的多少次接管,多少次失誤,去對比智駕的好壞。因此,智駕只能看背後的技術方案以及前端能夠實現的功能。

從有高精地圖到去高精地圖,高速NOA到城市NOA,加上智能泊車,目前智駕解決方案的兩大派系,純視覺和雷射雷達,均能實現上述功能,並且現在的趨勢都在往融合路線走。從用戶感知的角度看,體驗上雖然有所差異,但從分級的角度來看,也都是L2+級輔助駕駛。在L3到來前,總體而言大家依然還是保持在一個水平線上。

結語:

從本質上講,在目前的這種造車模式下,即使技術疊代升級下去,產品同質化也幾乎是不可能避免的。各家車企都是在基於現有技術來創造一些有市場噱頭的需求和體驗。這就導致了最終大家的產品實現,在用戶體驗這個層面上都趨近於雷同。體驗上細微的差距、背後技術性的差異,用戶實際上是難以感知到的。最終,在這個越來越乏味的造車年代,為了競爭,只有兩條路可選:要麼品牌飯圈化,要麼只好拼價格。(文/優視汽車 老炮)

註:配圖來自網絡,權利歸原作者所有,如有侵權請聯繫刪除,一併感謝!本文僅代表作者個人觀點,不代表優視汽車的立場。