跨界 品讀楊渝光的繪畫作品

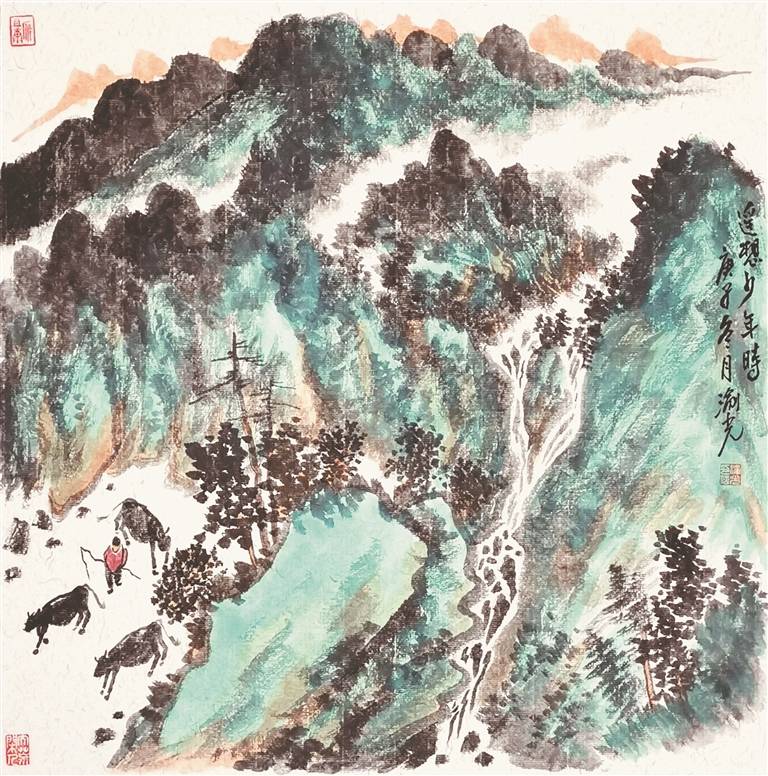

《遙想少年時》 中國畫 45×45cm 楊渝光

《遙想少年時》 中國畫 45×45cm 楊渝光

陳曉媛

提到楊渝光,首先想到的是他的版畫。作為北大荒美術家協會主席、北大荒版畫院院長、黑龍江省美術家協會版畫藝術委員會副主任,其版畫作品以套色為主,對廣闊的大自然進行謳歌,清新潤澤,生氣勃發,給人以如入其境、如聞其馨的強烈感受,整體風格沉雄渾厚而不失典雅。

「察於刀筆之際,而知治亂之本」,中國常以「刀筆」合稱,源於古代記事是用刀刻於龜甲獸骨或竹簡木牘之上,有了筆之後才書寫於絹帛或紙張之上。在具體創作形式上,「刀」指代版畫,「筆」指代國畫。版畫與國畫分屬於不同的畫種,而且使用材料有著本質的區別——一個至柔:國畫以毛筆、宣紙為材料,水墨為媒介;一個至剛:版畫多以刀代筆,在質地堅硬的底版上刻畫。可創作手法涇渭分明的這兩種藝術形式,也具有內在的相通性。

楊渝光就兼具國畫家與版畫家的雙重身份,自由穿梭跨越國畫與版畫兩界,並且遊刃有餘,融會貫通。他在捉刀向木的同時,一直堅持著握筆寫字作畫。他的國畫用色淡雅,意態蕭疏,表現出閒居弄筆,不求工拙,聊以抒情適意的一種「以畫為寄」的態度,國畫作品多次獲獎並被海內外眾多機構收藏。

南朝畫家宗炳在總結山水畫創作經驗時提出了「應目會心」,就是畫家在觀察生活時,應當融入自己的思想感情。唐代畫家張璪更是深刻而精鍊地概括了繪畫創作中的主客觀關係,即「外師造化,中得心源」。

楊渝光作品中的山水意象就來自他的故鄉記憶與情懷。他的家鄉位於小興安嶺余脈丘陵地帶的農場,群山懷抱,溪水縈繞。也許是告別了青春更懷念青春,離開了家鄉更懷念家鄉,與夥伴涉水放牛,看漁人蕩舟水面,這些帶有深刻記憶的圖像反覆出現於畫面。楊渝光在捕捉客觀物象的基礎上,經過加工、改造和重組,形成自己的主觀話語。他筆下的大荒物象,其形態來自生動鮮活的大自然,經過抽象提煉,高度概括,又與客觀自然的真實面貌拉開距離,是畫家自身獨特的感受;其表現既是一種藝術符號,又是畫家發自內心的情語。「予與山川神遇而跡化」,楊渝光把自己的審美理想以山水景物為依託表現出來,營造內心深處的意向世界。

遼闊廣博的黑龍江地大物博,耕地面積、森林蓄積量居全國首位。為了更好地傳達出北疆自然的蒼莽雄闊、家鄉故土的富饒壯麗,楊渝光喜歡採用充天塞地的繁密構圖,如縱幅版畫《秋水長天》《黑土流金》等,國畫扇面《自在雲水間》《秋山雲起一池波》等。但無論是大尺幅的版畫,還是方寸間的國畫,楊渝光書寫胸中丘壑時都一絲不苟,張弛有道、剛柔相濟,表現了置景造境方面為北國山川寫照的認真態度。

楊渝光紮實的傳統筆墨功底溢於筆端。中國人一直強調「書畫同源」,以書入畫,說明書法與中國畫都用毛筆進行線條造型,兩者有著密切的血緣關係。小學二三年級時,楊渝光開始臨摹柳公權,字體偏重骨力,頓挫轉折明確,遒媚得體。在其後來無論是版畫,還是國畫創作中,結構緊湊、骨力勁健的陽剛之美就得益於堅實的書法功底。中學時期,他臨摹了《芥子園畫傳》,畫傳木刻的刀法趣味,對他的版畫有著一定的影響,在楊渝光的版畫作品中,帶有國畫的形式韻味。他的版畫一改傳統木刻的敘事性描繪,採用國畫散點透視、反覆圖式構成的方式,拓展了視覺空間。版畫作品《頌歌·醉金秋》借鑑了傳統中國山水畫中人物的點景襯托手法,畫面左下方的牧人、牛群與風景呈現出動與靜的對比,突出了北方山川的空奧和環宇的幽靜,使觀者似身臨其境,涉足於群巒幽徑之中。楊渝光又把版畫的塊面和體量融入水墨寫意,使山石造型結實、疏密跌宕,節奏雄渾,與小橋流水形成巧妙的虛實變化與視覺互補。在版畫上,楊渝光講求刀法、運刀颯爽利落,跨越在中國畫中,山水以線為主,筆墨堅韌力道、方圓轉折富於變化彈性。國畫作品《山外夕陽》樹木、山石塊面轉折處線條疾徐頓挫的節奏就源自版畫中刀法的運用。刀法與筆法的借鑑與融合,使他的作品渾厚中見空靈,雄強中蘊秀潤,閒散中溢靈動。充實、飽滿的畫面結構觸發的審美情感和審美聯想含蓄表現出了畫家寬舒蕭散的情懷。

在色彩的運用上,創作國畫作品時楊渝光喜歡在濕筆淡墨的基礎上添一抹花青、赭石、石綠或石青,烘托出空靈透脫的氣氛,既有北方山水的雄厚博大,又有南方山水的婉約靈動的筆墨細節與品位。有別於北大荒版畫濃麗的色彩,楊渝光的版畫作品也近似中國畫典雅素凈的用色。版畫《北方風景》《鄉風悠遠》設色淡雅含蓄,畫面深遠樸拙,意境古雅靜美,傳達出了散淡、沖和、簡約的審美理想與生存狀態。

楊渝光的繪畫創作中,無論是詩意的標題,還是雋永的立意;無論是清麗的色彩,還是颯勁的線條,隨處都可以看到意與形、表現與再現的結合。他的繪畫作品既有客觀現實升華而來的「境」,又有藝術家主觀的「情」,是主觀情感與客觀景物相熔鑄的產物,是情與景、意與境的完美的融合與統一。楊渝光刻筆下的景物風雅閒逸,筆墨里的家園溫淳親切,從中可以體驗到大自然的氣象萬千。

「萬物靜觀皆自得」,靜謐和諧是宇宙之道的體現,反映了天地萬物的生命精神。天地間的萬物的生命現象,便是最高的藝術。中國人追求心與物、主體與客體的和諧關係,人與自然不是主客關係模式下關於對象的簡單認識,而是物我皆忘之後的神交默會。在欣賞楊渝光繪畫作品時,我們不僅體會到了萬物的靜謐和諧,更感悟著生命勃勃的生機。生活與體驗、技藝與傳達,其實是藝術之所以為藝術的根本。楊渝光正以自身的多種修養和堅實的基本功,把兩種不同的繪畫語言形式與技巧結合起來,其筆墨淳樸結實,色彩柔和肅穆,令人耳目一新,他藝術的魅力亦在於此。