清朝宣統三年(1911年)數據是描述當時的基礎地理狀況。

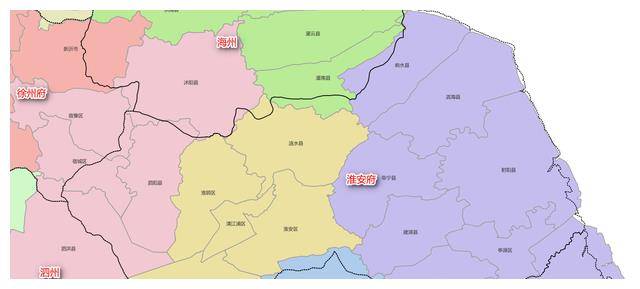

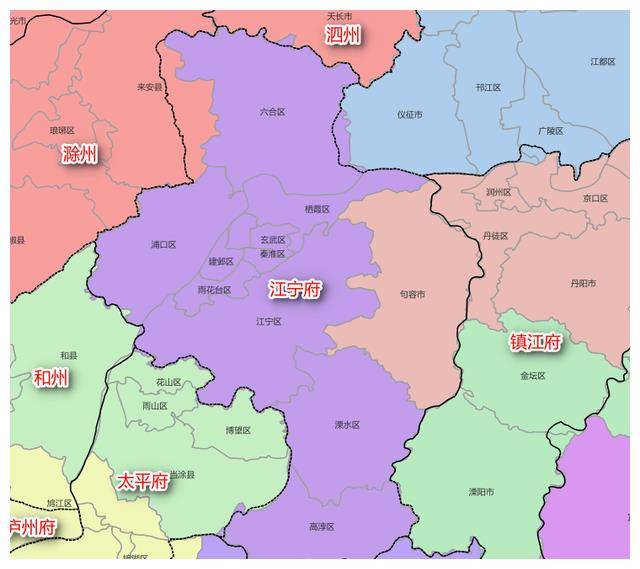

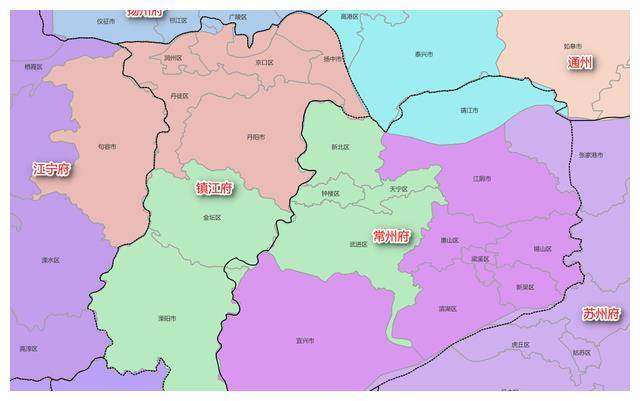

底圖是目前行政區域,黑色虛線是清末府級界線。

江蘇設省後共七府一直隸州,後徐州直隸州升為徐州府,此後江蘇共有八個府,而海州、通州、太倉州於雍正二年(1724年)分別由淮安府、揚州府、蘇州府析出,海門直隸廳於1768年由崇明縣、通州各一部所析置,到清末江蘇共八府、三直隸州及一直隸廳。

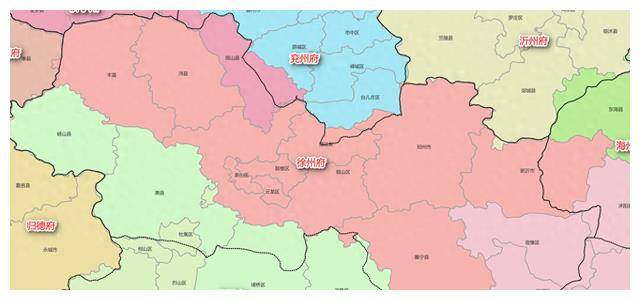

徐州府

徐州府下轄一州七縣即:銅山縣(縣治在今江蘇省徐州市區)、蕭縣(縣治在今安徽省蕭縣)、碭山縣(縣治在今安徽省碭山縣)、宿遷縣(縣治在今江蘇省宿遷市區)、豐縣(縣治在今江蘇省豐縣)、沛縣(縣治在今江蘇省沛縣)、睢寧縣(縣治在今江蘇省睢寧縣)共7縣;邳州(州治在今江蘇省邳州市邳城鎮)1散州。1913年廢。

徐州府與目前徐州市區域大致相同,但蕭縣、碭山劃歸安徽,微山一部分劃歸山東,宿豫區、宿城區一部分劃歸淮安。

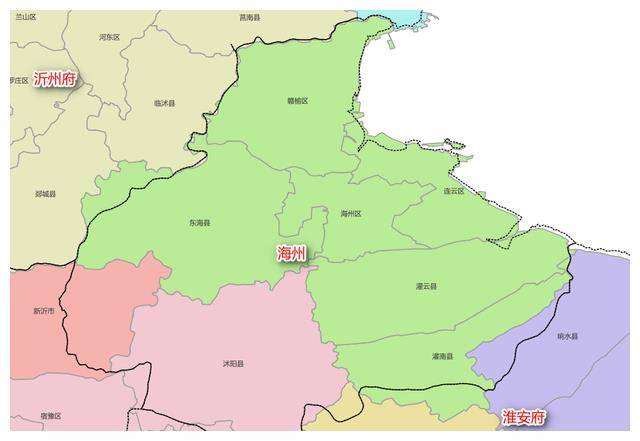

海州

海州直隸州是清代江蘇省的一個直隸州。轄區範圍基本上相當於今日連雲港市轄境[1]、隸屬宿遷市的沭陽縣,以及隸屬徐州市的新沂市東部。1996年,沭陽隸屬新成立的地級宿遷市。

淮安府

山陽(今淮安市淮安區以及洪澤縣大部分,清江浦區鹽河黃碼,徐楊,南馬廠)、清河(今淮安市清江浦區城區、淮陰區)、鹽城(今鹽城市亭湖區、鹽都區、建湖縣以及鹽城市大豐區北部、射陽縣南部)、阜寧(今阜寧縣、濱海縣以及射陽縣大部分、響水縣南部)、安東(今漣水縣)、桃源(今泗陽縣)以上6縣俗稱「淮六屬」。明清兩代淮安府均是今江蘇轄地面積最大的府,1913年廢。

揚州府

揚州府領高郵州、泰州2州和江都、甘泉、儀征、興化、寶應、東台6縣,俗稱「揚八屬」。宣統三年九月十七日(1911年11月7日),揚州光復。二十日,揚州軍政分府宣布成立,隸屬鎮江都督管轄。民國元年(1912)1月,廢揚州府。

江寧府

下轄上元縣(今南京主城東部)、江寧縣(今南京主城西部)、溧水縣(今溧水區)、句容縣(今句容市)、溧陽縣(今溧陽市)、江浦縣(今浦口區)、六合縣(今六合區)、高淳縣(今高淳區),

1912年

元旦

,

南京臨時政府

在江寧府城成立,改江寧府為南京府。

鎮江府、常州府

鎮江府治丹徒縣(縣城即鎮江老城)。下轄:丹徒(縣治在今江蘇省鎮江市區)、丹陽(今江蘇省丹陽市)、溧陽(今江蘇省溧陽市)、金壇(今江蘇省常州市金壇區)共4縣;太平(廳治在今江蘇省揚中市長旺鎮)1散廳。

常州府屬於南直隸,下轄武進縣(今常州市市轄區)、無錫縣(今無錫市)、江陰縣、宜興縣(今宜興市及溧陽市上黃鎮)、靖江縣5縣,1726年(清雍正四年),常州府的大部分縣份都因人口、賦稅繁多,而一分為二:從武進縣分出陽湖縣(今常州市武進區東部),從無錫縣分出金匱縣(今無錫市東部),從宜興縣分出荊溪縣(今宜興市西南部),因此常州府的轄縣增加到8個,稱為「常郡八邑」。

通州、海門廳

通州,宣統元年(1909年),設3市區、10鎮區、8鄉區:宣統二年,市區、鎮區改為市,鄉區改為5鄉。

乾隆三十三年(公元1768年)劃通州、崇明部分沙嶼及通州與崇明間新漲沙,設海門直隸廳(今海門除通東地區)

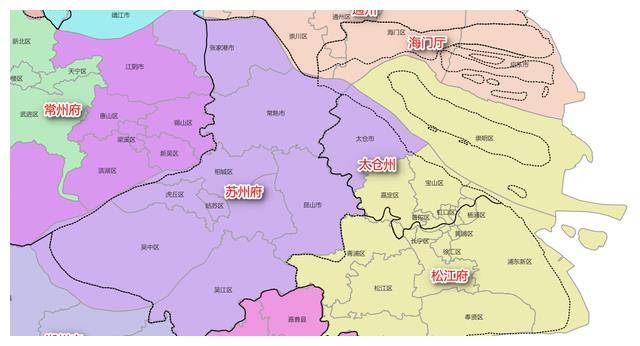

蘇州府、太倉州、松江府

蘇州府:下轄吳縣、長洲、元和、崑山、新陽、常熟、昭文、吳江、震澤、共9縣;太湖1散廳。

太倉直隸州轄區範圍:今太倉市全境;崑山市蓬朗、新鎮等部分地區;啟東市南部;上海崇明區,以及蘇州河以北各區:嘉定區(大部)、寶山區(全部)、楊浦區(半部)、虹口區(半部)、閘北區(大部)、普陀區(大部)、閔行區(小部)、青浦區(小部)、浦東新區(小部);浙江嵊泗縣大部分地區。

松江府十三鄉五十保。古代鄉比現縣區還大多。華亭縣、上海縣、青浦縣、奉賢縣、婁縣、金山縣、南匯縣。