「高尚是高尚者的墓志銘。」最近,一家網際網路醫療企業賣身給了螞蟻集團旗下公司,有人這樣評論道。

它就是好大夫在線(以下簡稱「好大夫」)。

在它成立的18年里,看它所作所為,「高尚」的評價似乎不算太誇張。

好大夫從誕生之日起,創始人王航的目標就是改變國內醫療資源錯配、普通人看病難看病貴的問題,為此定下了不賣藥、不開線下醫院、不做醫療廣告的「三不原則」。

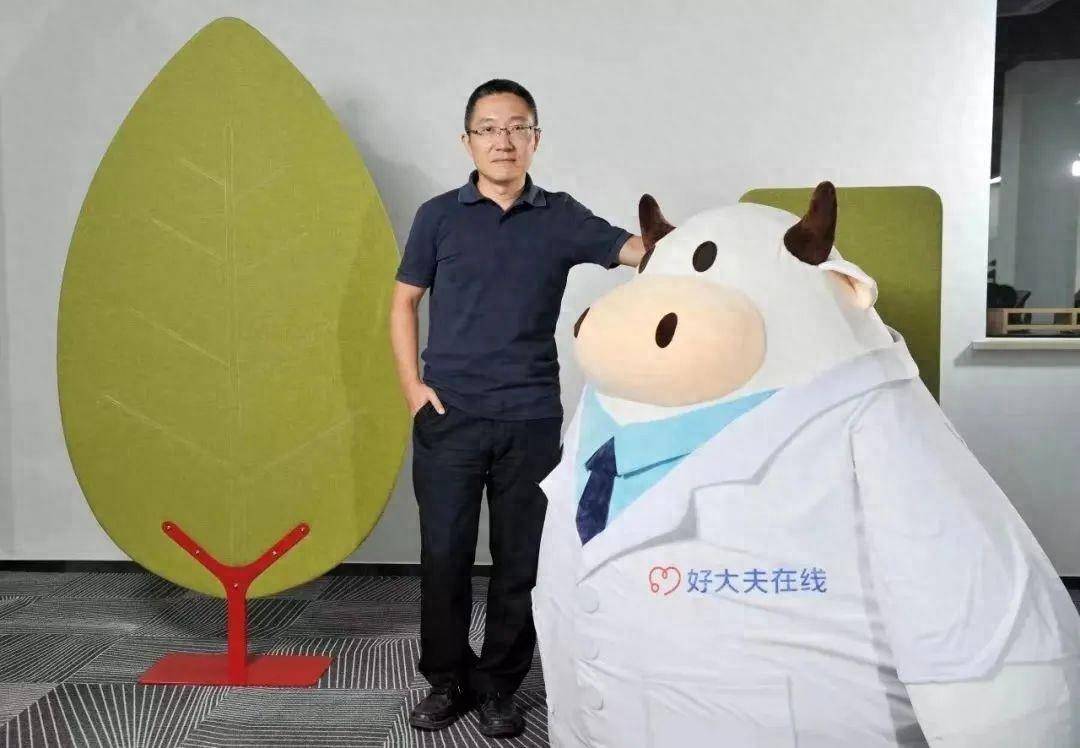

好大夫創始人王航

不賣藥,平台才不會為了利益多開藥,不會重蹈線下醫院以藥養醫的風險。

不碰線下醫院、不做醫療廣告的原因也是如此,王航說:「完全沒有自己的醫院,平台才能真正站在患者角度,幫他們對接合適的醫生和合適的醫院。」

哪怕在今天,賣藥是網際網路醫療唯一跑通的商業模式,然而歷經連年虧損、裁員和賣身的好大夫,還是沒動搖過「三不原則」。

但在商業世界裡,高尚有時卻是天真的近義詞。

只看病、不賣藥的理想主義者,

一個細節打動雷軍

王航創辦好大夫的動力,源自於一次糟糕的看病體驗。

當時是北京最冷的時候,他帶著太太做產前檢查,早上不到6點鐘就從家裡起來到醫院排隊。結果到了7點半開始挂號的時候,到了挂號大廳里,工作人員告訴他:你掛的這個專家今天不出診……

王航在一頓吐槽過後,隨即把吐槽變成了創業想法:現在已經是網際網路時代了,為什麼這些信息在網上就查詢不到呢?

2006年,創業想法落地。

起初,為了擴大規模,他找了幾個投資人,但他們都對這新事物持觀望態度。有過網際網路創業經驗的王航知道,有牛人背書才能事半功倍,於是他想到了自己的朋友雷軍。

雷軍和他聊了十幾分鐘,認為「這個行業我不懂,但它前景不錯,你們團隊也可以」,就這樣成了好大夫的天使投資人。

讓雷軍做出「你們團隊也可以」的結論,據說是由於王航團隊做的一件事。

創業初期,王航和團隊每天都在跑醫院,在醫院大廳抄寫醫生出診信息,再回來輸入電腦、掛到網上。包括患者對醫生的評價,也是現場採訪得來的。

干體力活,屬實無奈。他們本來想用爬蟲技術從醫院官網抓取內容、做醫院的黃頁,但無奈許多官網更新還停留在兩三年前;想和醫院談合作,小公司又入不了公立醫院的法眼。

他們就這樣花了近2年的時間「掃院」,慢慢彙集了全國各地醫生的信息。

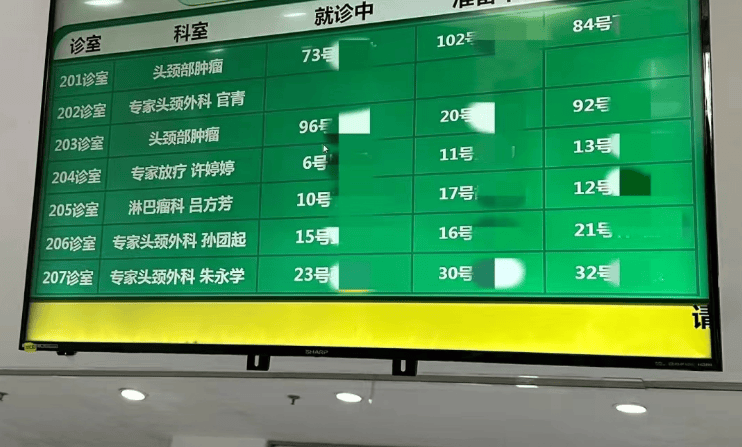

隨著影響力越來越大,一些病人甚至可以通過好大夫獲得醫生的「預約加號」服務。

但好大夫沒有著急商業化,而是死守醫療服務的質量。

在王航的設想里,好大夫要做成醫療領域裡圍繞醫生和醫院的大眾點評網。

所以「三不原則」直接成了公司天條。

「如果家人選一個醫生,我希望醫生不要因為利益關係而多開藥。如果說我在網上讀到了一篇科普文章,我希望這不是篇軟文,我相信這是所有人期望的醫療服務。」王航認為,好的商業模式不是單純的追逐利益,一個簡單的生意、一個能夠被大家信任的生意,就是好生意。

為了服務質量,好大夫甚至不惜「得罪」醫生。

即便是知名醫生,如果出現嚴重違規行為,也會被關停帳號。「之後怎麼辦呢,只好一級級去道歉,實在不行那就我去道歉。」王航說。

在他看來,好大夫不是要做一個中國醫生大全,而是追求讓理念一致的醫生在一個平台上工作。

略顯理想主義的想法,導致好大夫的商業化之路開啟得很晚。直到創業近5年後,他們才開始考慮商業化。

但同時,理想主義拿下了更多投資,好大夫的估值一度高達百億。

理想主義更是獲得了許多醫生和患者的信任。

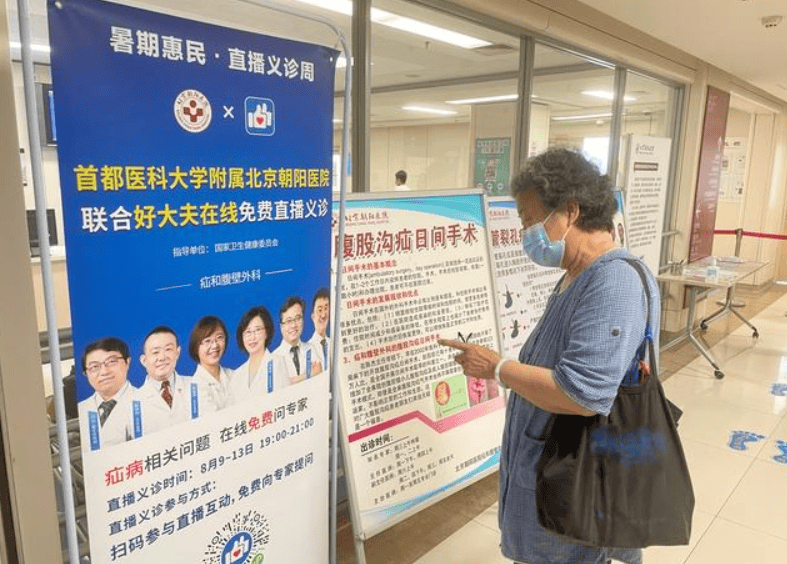

截至目前,好大夫收錄了全國10000多家醫院超90萬名醫生的信息,主要業務包括醫生問答、預約挂號、健康資訊、醫生培訓等,累計服務超過8900萬名患者。

「自討苦吃」的好大夫,

現實給了它吃不完的苦

看似有些理想化的好大夫,對於如何賺錢其實有很認真的考慮。

王航在2016年就提出過網際網路醫療行業三步走的概念。

1.0時代叫做醫療網際網路,做的是輕問診、挂號等醫療周邊業務;2.0時代是成立網際網路醫院,開始進軍診療環節,也是實現收支平衡的關鍵;3.0時代他稱之為可控費支付體系的建設,即通過會員制、引入保險,為不同收入人群提供個性化的醫療服務。

他始終相信,中國老百姓的消費觀念已經開始轉變,為醫療服務付費是一個朝陽行業。

然而好大夫至今也沒等到這天的到來。

大多數人都願意為藥品付費、為檢查和手術付費,但是為知識付費總覺得不值。

所以真正容易賺錢的商業模式,恰恰是好大夫一開始就摒棄的,那就是賣藥,做醫藥電商,或者幫藥企做醫療廣告,開學術培訓會,又或者背靠大型保險集團,有著天然輸送的客戶。

例如京東健康,僅用3年時間,京東大藥房的收入就超過四大藥品零售連鎖上市企業。平安好醫生、阿里健康的營收占比最高的現金牛業務,也都是醫藥電商。

現實證明,「以醫療之名,行賣藥之實」才是更切實際的出路。

京東健康前CEO辛利軍更是曾在採訪中坦言:「在中國做網際網路醫療的公司,那些不賣貨的都虧錢。」

即便如此,好大夫依舊堅持醫藥分離,專注於在線問診和醫療服務。

對此,王航解釋說:「醫藥不分開的後果,線下醫院其實已經經歷過了。」在好大夫看來,任何一家醫療機構,如果從藥品上賺錢,最終一定會演變成「推動醫生多開藥」。

在商業化道路上「自討苦吃」的好大夫,只能在其他地方上多下功夫。

比如根據醫生在平台的服務量、服務深度、回復及時性、回復滿意度等多個維度,每年發布「年度好大夫」等榜單,不斷加深用戶對平台的信任。

再比如緊跟人工智慧潮流,推出AI分診方案。

可是種種動作都敵不過現實的暴擊。

好大夫的副總裁張熙舉過一個例子,當時國內一些醫療網站通過向病患推薦私立醫院的醫生,向醫生收費,收入相當可觀,「我們不信任這類醫院的醫生水平,從不觸碰,而公立醫院的醫生都是給醫院幹活的,又不可能向他們收費。」

致使事與願違的原因還有很多,比如一些醫生對這種建議性而非醫療性的服務提不起興趣,線上問診還沒有大範圍接入醫保,等等。

執拗的好大夫做了許多嘗試,到頭來只是一而再地證明了醫療服務變現效率極其低效這一事實。

漸漸地,投資人失去了耐心。王航在接受採訪時曾表示:從2022年上半年開始,他頻繁和好大夫的股東開會,被股東們問什麼時候能退出、拿錢?

也是從2022年開始,好大夫走上了裁員道路,還頻頻傳出「賣身」的消息。

甚至連平台數據,都在二手平台上被公開叫賣。

賺不到錢就是原罪,原先的光環再耀眼也註定要消散。

半道崩殂的網際網路醫療,

究竟卡在哪裡?

實際上,好大夫能撐過18年,最後賣身給大廠,在網際網路醫療企業里已經是不錯的結局了。

和好大夫一樣,大多數網際網路醫療企業都不太會賺錢,早早黯然收場。

百度醫生只堅持了2年就選擇關停,騰訊旗下的騰愛醫生也只有3年的壽命,有著相同命運的網際網路醫療企業還有數千家。

想像很美好的網際網路醫療,究竟是卡在了哪一步?

還是以好大夫為例,在它身上就能看到不少做網際網路醫療的坑。

比如理想主義色彩過於濃厚,以至於對很多事情後知後覺。

商業化屢屢受挫的好大夫,直到2020年底才開始探索新業務。包括之前移動網際網路浪潮來勢洶洶時,好大夫依舊把重心放在了PC端,沒有及時擁抱移動網際網路。

當他們意識到問題時,卻又可能病急亂投醫。

好大夫不做醫療廣告,嚴格來說是不做面向患者的廣告,但前幾年,它突然大打面向大眾的廣告,擴大知名度。好大夫的廣告,出現在客流量大的黃金地段,機場、地鐵、寫字樓、電梯里。

知情人士透露,好大夫花費了幾千萬甚至上億投放廣告,但卻沒有轉化為商業效益,只得出「醫療靠廣告,並不好使」的結論。

相比以上,最大的坑是對現實情況的誤判。

他們想改變國內醫療資源錯配的情況,但中國一二線城市的醫生原本就異常忙碌,很難兼顧平台需求,高端醫療還是難以下沉。

結果變成了三線以下城市的非三甲醫院醫生,給大城市的年輕人看病,和最初的設想完全相反。

他們想讓人們養成線上問診的習慣,但人們會選擇線上醫療,要麼是線上買藥,要麼是自我判斷沒什麼大毛病的時候。

這就造成了網際網路醫療的使用場景相對單一的弊端。

最後是網際網路醫療並不能像其他網際網路生意那樣,輕易地大規模複製和推廣。

醫療戰略諮詢公司LatitudeHealth創始人趙衡曾說:「因醫療自身的線下屬性疊加中國的公立醫療體系,網際網路永遠只能在外圍打轉、無法深入,也就不能開發出有價值的商業模式。」

丁香園的創始人李天天也有類似觀點:從醫療到健康是非常長的鏈條,越偏醫療,管制越多、風險越高、市場化程度越低。

到頭來網際網路醫療的最大作用只是連接病患,作用有限。

顛覆需要反傳統,但越是傳統行業,有時門檻越是高。

結語:

在好大夫賣身的報道下面,有人評價:「不賣藥,只賣知識,死路一條。」

其實賣身不是賣命,一路坎坷的好大夫,在螞蟻集團旗下說不定能有更好的發展。

退一步說,就算就此沉淪,好大夫存在的18年也不是沒有價值。

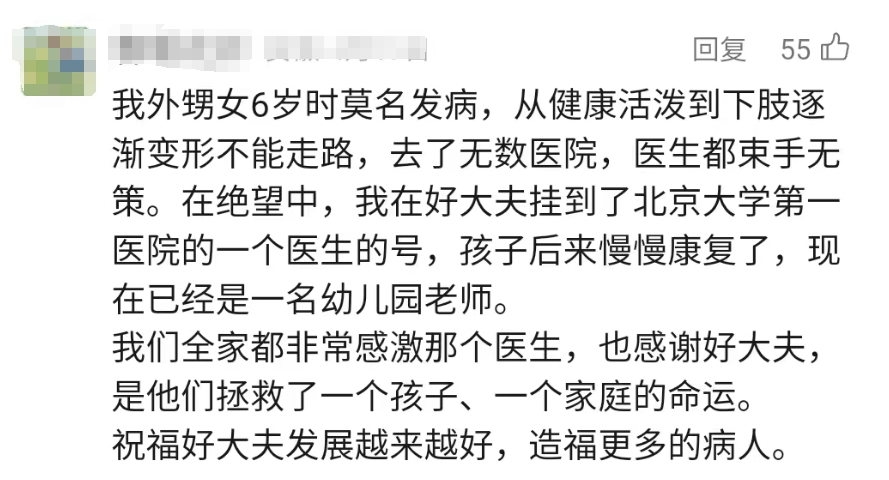

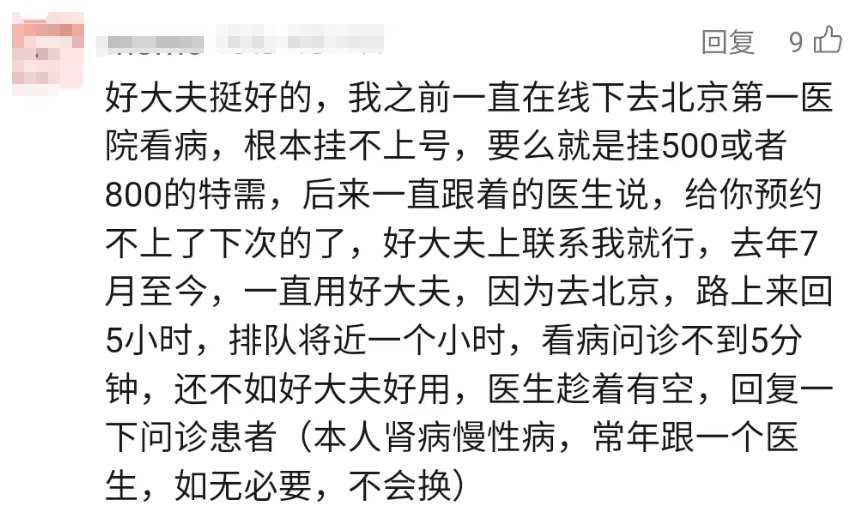

在評論區,不少用戶都分享了他們用好大夫的故事。

王航也分享過一個故事。某天好大夫突然收到了兩顆恐龍蛋,後來得知是一位河南老人送的。之前老人做完手術回到家裡,醫生通過好大夫的病人管理程序和他遠程溝通。該程序會定期提醒老人運動、吃藥、檢查等等,如果老人沒及時做,還有人打電話提醒。

「最後老人說,這麼多年來,我們家兒子從來沒有這麼關心我,所以我們家珍藏的這兩個恐龍蛋就轉送給你們。」王航說。

能被用戶記住甚至回憶,商業上再怎麼不如意,也算不上一敗塗地。

圖片來源於網絡,侵權請聯繫刪除