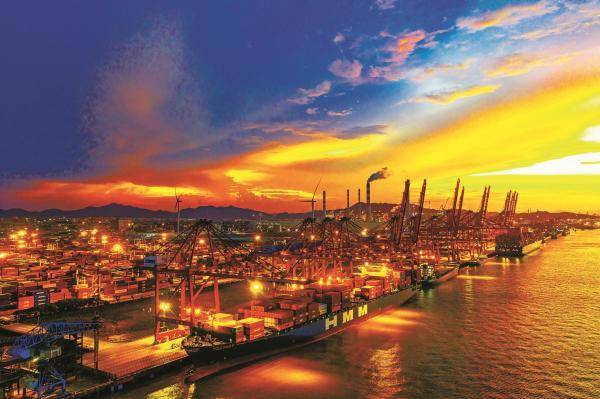

寧波舟山港。(蔣曉東 攝)

昨天下午,由寧波市文化廣電旅遊局和寧波日報報業集團主辦、寧波市文化旅遊研究院和甬派傳媒承辦的「海洋文明·寧波起源」寧波海洋文化與中華文明的海洋基因研討會,在寧波舉行。

今年5月至9月,由寧波日報報業集團、寧波市文化廣電旅遊局,聯動全國20餘家城市黨媒,歷時4個月開展了「藍色脈動——中華海洋文明探源」全媒體採訪活動。

採訪活動第一階段以「8000年回望」為主題,從中國沿海年代最早、埋藏最深的井頭山遺址出發,前往河姆渡遺址、寧波中國港口博物館、大榭遺址等地訪古探幽、追鮫尋貝,探尋寧波海洋文明的源流、傳承和發展。第二階段以「萬裏海岸行」為主題,將海洋文明探訪活動推向全國,記者採訪腳步從北國海疆到南國椰林,足跡遍及大連、青島、鹽城、南京、太倉、上海、福州、泉州、廣州、深圳、佛山、三亞、防城港等地,跨越我國大陸1.8萬公里海岸線。第三階段以「文明互鑒海外行」為主題,採訪團隊趕赴越南、印尼、日本、韓國等地採訪,考察多元一體的中華海洋文明是如何發生、發展和擴散的。該系列報道刊發原創稿件100多條,全網傳播量3.1億人次,在全社會持續引發了廣泛關注與討論。

昨天下午,來自上海交通大學、寧波大學、寧波市發改委、寧波市社科院、寧波市文化遺產管理研究院、寧波市文化旅遊研究院等單位的專家紛紛發表真知灼見,為寧波建設海洋中心城市獻計獻策。

研討會現場。(廖惠蘭 攝)

陸與海

望向時間的縱深

8000年海潮回望,象徵著生命的「火種」至今未熄。

「中華民族是人類海洋文化的主要締造者之一。中國曾長期處于海洋活動及跨海交往國際領先地位。」寧波市文化旅遊研究院黃文傑在研討會上說,寧波面向廣闊的太平洋,城市文化發展天然地融進了海洋文化的基因,從最早的船槳到羽人競渡的圖騰,寧波造船文化、航海文化的突出成就早在井頭山遺址、河姆渡文化中便有跡可循。

「一方水土孕育一方文化。」寧波市文化遺產管理研究院院長林國聰認為,距今約一萬年,隨著海平面的起伏變化,寧紹平原的東部地區,逐漸形成了適合早期人類生存的濱海濕地環境。井頭山遺址既證明了海洋文明起源具有一定的必然性,也為史前海洋文化探源提供了一個精確的時空「標杆」。

基於此,「藍色脈動——中華海洋文明探源」全媒體採訪活動第一階段,便以探尋寧波海洋文明的源流為「開篇」,用多次深入「田野」的實探,循著考古專家們的足跡,層層剝開了深埋千年的「文化層」。

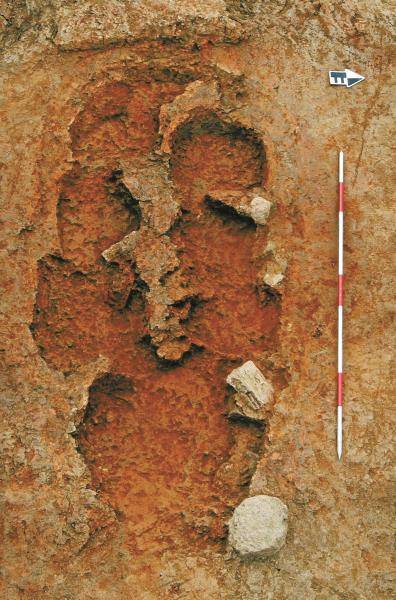

大榭遺址發現的史前鹽灶。(寧波市文化遺產管理研究院供圖)

在讓人目不暇接的陶片、石器、骨器、木器及一筐筐貝殼中,海洋文明的深邃,由此照見。

「中華海洋文明原本就是海陸一體,農耕文化與海洋文化交織、共促發展……河姆渡文化更是如此。」時間線來到7000年前,林國聰說,與井頭山遺址相距幾公里的河姆渡遺址,一個以稻作農耕文明為特色的史前村落,依舊離不開海洋的「滋養」。

除了靠海吃海,河姆渡人還通過海上航行與遠方文明進行交流。自此,7000年前的古寧波灣,也是文明交流的起點。

今年6月,在遼寧廣鹿島小珠山遺址陳列館,一幅「稻作農業傳播路線圖」引起了寧波日報報業集團海洋文明探源採訪團隊的注意。其講述的稻作農業經由我國長江中下游流域(特指寧波河姆渡文化)起步,後向北經膠東半島、遼東半島(小珠山遺址)傳播至朝鮮半島及日本列島的歷史軌跡,更是深植於歷史脈絡之中的寧波海洋基因的具象化體現。

「由此可見,不管海洋文明與農耕文明如何交織,向海圖強、依港而興是一條主線。如今,我們提出現代化濱海大都市建設等,都是歷史一脈而成的選擇。」林國聰說。

井頭山遺址出土文物。(崔小明 攝)

港與城

在深度融合中向海而強

「港口是寧波最大的資源,開放是寧波最大的優勢。」從以港聚市到以港興市,寧波人憑藉對海洋的探索與開拓,不斷推動著城市的興起、發展與繁榮。

從遙遠的古代開始,寧波就憑藉得天獨厚的地理位置和豐富的海洋資源,成為海上絲綢之路的重要節點。古代的寧波港,商賈雲集,貨物琳琅滿目,無數寧波人懷揣著對海洋的好奇與探索精神,揚帆遠航,將絲綢、茶葉等商品運往世界各地,同時也帶回了世界各地的文化和技術。

無論是古代的海上絲綢之路,還是現代的大運河文化,都在訴說著寧波與海洋的不解之緣。寧波在全球海洋文明源流中有什麼貢獻與影響,千年港城寧波如今如何找到新的定位和發展方向?

「『藍色脈動——中華海洋文明探源』全媒體採訪活動,通過重走海上絲綢之路,尋找中國大陸沿海港口城市之間海洋文化遺產的關聯,以及東亞、東南亞地區的海洋文化交流印記,為深入理解寧波在海洋文明中的地位提供了重要思路。」寧波大學外國語學院副教授、日本研究所所長李廣志說。

他認為,中日交往史上的寧波不僅是一個地域概念,更是一個文化符號。寧波在東亞文化交流中具有重要地位。而在這一過程中,寧波起到了關鍵作用。「日本各種版本的歷史教科書中都載有『寧波』這一特殊地區,甚至在日本全國統一『高考』中也多次出現與寧波相關的題目。」

在東亞海洋交通史方面,寧波同樣扮演著舉足輕重的角色。李廣志列舉了如「遣唐使」「唐代海商」「宋日貿易」「元日交通」「遣明使」「長崎貿易」等日本歷史上的關鍵詞,並指出這些人與物的交往中都含有寧波元素。

寧波社會科學院文化所張英所長則強調了中原文化與江南文化碰撞,再與海洋文化融合後形成獨特的宋韻文化。因為與海上絲綢之路貿易相關的生產活動、交流活動等,不僅促進科技創新、產品創新,當今寧波諸如朱金漆木雕等工藝可以追溯到宋代,同時也促進了社會治理創新、思想文化創新。

在談及長三角城市的文化研究時,上海交通大學城市科學研究院院長劉士林提出了一個新穎的概念「江南的海洋文化」。劉士林表示,過去中國的文化研究多以中原地區為中心,而對海洋文化、海洋文明的研究相對較少,然而作為一個海洋大國,中國擁有豐富的海洋資源和海洋文化遺產。

從歷史角度看,沿海城市在中國的發展中發揮了重大作用。它們不僅是經濟交流的重要樞紐,更是西方文化、科技等新事物傳入中國的橋頭堡。這些新事物極大地促進了中國的現代化轉型,推動了社會的進步和發展。

提到江南水鄉,人們往往聯想到的是寧靜、溫婉的水鄉風情。然而劉士林指出,江南水鄉也具有敢為人先、敢闖敢試的一面。「比如,寧波籍海內外人士以其闖勁和吃苦耐勞的精神聞名於世,這種精神正是寧波海洋文化的重要組成部分。」

在談及寧波海洋文明起源與發展時,劉士林認為,作為全球海洋文明的重要發源地之一,寧波正面臨著前所未有的發展機遇。寧波要聯合其他沿海城市抱團取暖,共同挖掘和傳承海洋文化的優秀基因,並對其進行創造性轉化和創新性發展,推動海洋文化與旅遊、教育、科技等領域的深度融合,形成獨具特色的海洋文化產業。

寧波如何在全球海洋城市中占一席之地?劉士林建議,寧波要明確自己在全球海洋城市中的位置,充分發揮獨特的區位優勢、深厚的海洋文化底蘊,立足服務國家海洋戰略,推動海洋科技的研發與應用,為全球海洋治理貢獻寧波智慧。

元代慶元路永豐庫遺址出土文物。(寧波市文化遺產管理研究院供圖)

發掘海洋

強國中的「寧波力量」

海洋賦予了寧波無限能量和可能,港口驅動著寧波城市、產業和文化的持續發展。

「改革開放以後,寧波港逐漸從內河港發展為河口港、深海良港。」黃文傑說,2009年,寧波舟山港貨物吞吐量達到5.7億噸,首次躍居全球海港吞吐量第一位。港口發展帶動了寧波石化、電力、鋼鐵等臨港工業體系的形成,「如今,寧波初步具備規模巨大、結構合理、設施完善、環境美化等現代化濱海大都市特徵」。

不僅如此,海洋的包容與開放,賦予了寧波人主動擁抱全球化的勇氣。黃文傑認為,這種與海上絲綢之路聯繫緊密的工商業文明由來已久,在江南地區茁壯成長。

經濟變革逐漸演變為文化變革。「萬物流通帶來了『扁平世界』的趨勢,還有思想、知識和價值互惠、互鑒。」黃文傑說,從浙東史學派代表之一黃宗羲,提出「工商皆本、經世致用」思想,到與時俱進、文武兼濟的寧波籍海內外人士,海洋文化包含的創新、冒險、開拓、重商等外向性特質,反哺這座城市的發展。

上林湖越窯博物館展陳的瓷器。 (唐嚴 攝)

構建中華海洋文化話語體系,如何發掘海洋強國中的「寧波力量」?

寧波市發改委海洋經濟協調處處長汪小京說:「建設現代海洋城市,經常從海洋經濟發達、海洋科技領先、海洋生態優良、海洋文化先進、海洋治理高效這幾個方面去講。但每個城市的產業不同、資源不同、優勢不同,我們要把寧波最獨特的優勢發揮出來。」

汪小京認為,目前不同地區之間的產業優勢,有些可以通過經濟手段趕超,但有些「娘胎」里的優勢是無法複製的,比如海洋文化。

正因如此,尋找城市辨識度,寧波可以從三個方面出發——從中華海洋文明探源中深挖基因,從海洋經濟發展歷程中找方位,從海洋強國的建設戰略中謀方向。

除此之外,寧波大學副教授蘇勇軍也提到,海洋強國建設離不開海洋文化建設,確立海洋文化自信是海洋文化建設的前提,是實現海洋文化創新的基石。「以文促旅,以旅興文,文旅融合是連接文化和旅遊的絕佳橋樑。」蘇勇軍以象山石浦為例,圍繞如何打造中國最美「漁光之城」IP品牌目標,闡述了「漁光之城」通過海洋文化與旅遊的深度融合,將頗具漁鄉味、煙火氣、年輕態和時尚感的元素融入城市品牌,豐富城市的海洋文化形象和文化軟實力。

「位於大陸海岸線中段,長江出海口以南的寧波,其漫長的海洋文化史與豐富的海洋文化內涵,對於中國在新時代構建海洋文化話語體系,有著重大的理論意義與實踐價值。」黃文傑說。

甬派客戶端寧波日報記者 張芯蕊 廖惠蘭

通訊員 楊燚鋒 陳 倩