康熙第一次見到孫子乾隆,為什麼驚得放下了酒杯,他發現了什麼

古語有言:天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚。這其中說的就是,若有志向的人要想有一番作為,那就必須得先做好吃苦的一切準備。

尋常人理應如此,那就更別說古代的皇室後代們了。

皇室子孫為了能繼承家業,拼個「你死我活」的政績,在背後要為之付出的努力,更是尋常人難以想像的。

在中國的清朝,康熙是人人皆知的盛朝皇帝。

這位威嚴長存的太上皇,向來讓他的子孫後代充滿敬畏,大家都非常渴望能得到他的指點與認可。

有一人卻非常幸運,這個人就是雍正的兒子——乾隆。

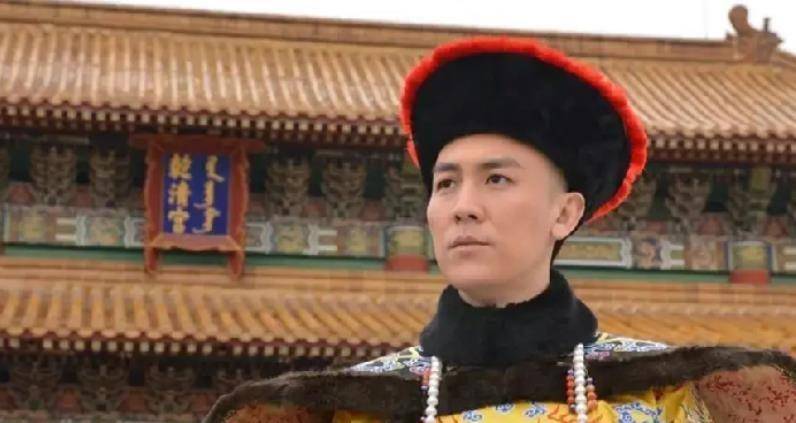

相傳,在康熙第一次見年幼的乾隆時,便心頭一驚,不僅放下了手上的酒杯細細打量,更是從此對這個孫子關注有加。

而乾隆之後大有作為的一生,似乎也驗證了康熙帝對其的判斷,可謂是祖孫心有靈犀。

康熙第一次見到乾隆究竟看出了什麼?又為何以此能成為暗示乾隆登基最大的伏筆呢?

走進康熙

在清朝的歷史中,康熙不僅是在位時間最長的皇帝,同時也是最多豐功偉績的皇帝。

提起這位深思遠慮的皇帝,大家不可否認他的一生都充滿了智慧與膽量。不僅在位期間一舉除掉了威脅皇位的鰲拜,並多次平定民族叛亂。

康熙八歲登基,十四歲便能親政。

還是一個處在貪玩年紀的孩子,就已經能在眾目睽睽之下克服萬難,循太后庇護之勢,順利將朝廷政務緊緊抓在自己手上,康熙確實不簡單。

在此後長達六十年的執政生涯里,康熙一直奮勇告前地走在統治朝廷與平定叛亂的路上。其中就包括處理鰲拜,平定三藩之亂和收復台灣等等,滿滿一大摞的豐功偉績。

而要深究為什麼康熙執政能有如此大的智慧與勇氣,那便得說回他幼時的成長經歷。

在大多數皇室子孫還流連於貪玩世界的時候,康熙三歲便學會聽書念詩。

在長輩眼裡,這是一個有心聽聞政事,並酷愛西方科學的皇子,這樣的康熙,知識儲備自然不會少。

除了良好的知識儲備,「悲慘」的童年生活,其實也為康熙知冷暖明事理的性格奠定了基礎。

作為清朝皇子,康熙出生便被迫與親生母親分離,後又為了避免得「天花」,只得孤身一人獨處宮中。這讓從小處在複雜的皇室家庭關係中的康熙,心智變得愈發成熟。

康熙在自己的童年生活里,早已練就了一身「扛打」的過硬本領,加上本就天資過人,又得以孝莊皇太后的嚴加鞭教,這一生便都烙下了智慧的印子。

因此,康熙能在執政期間大有作為,最終成為「千古一帝」,便也不足為奇了。

康乾相似有幾分

正因為康熙帝執政有方,多年來魄力長存,便一直也沒有讓位的打算。

直到一次花園散心,康熙第一次見到自己的小孫子乾隆。

一番考究下來,康熙便不得不心生感慨,甚至放下了手中的酒杯,心中直嘆——這可真是青出於藍而勝於藍。

但康熙能在散心之時見到孫子乾隆,並不是偶然發生的,這是雍正的一番細心安排。

作為一朝皇帝,康熙的後代自熱不少,如果每個人都要見一見,那恐怕康熙早已心力交瘁。

而雍正也明白父親的心思,於是只安排了自己最得意的兒子——弘曆與康熙見面,卻沒想到正是這次引見,讓康熙帝第一次覺得:可以讓位了,皇家後繼有人。

弘曆之所以能有機會見到自己的爺爺,其實也歸結於他愛讀書的本性。在歷史記載里,弘曆十二歲便能通篇背誦長達五千多字的古文,能力的出眾是毋庸置疑的。

正因為乾隆自小有過人才能,才讓雍正萌生了帶著兒子見父親的大膽想法。

而這次覲見讓康熙眼前一亮的,早已不止聽聞的讚美,更來源於弘曆覲見時的過人表現。

親眼看到小弘曆能一字不差地背誦長達幾千字的文章,加上第一次見面便能有不卑不亢與落落大方的表現,康熙對這小孫子的能力,表示了極大的驚訝與藏不住的讚許。

而乾隆,便是當時的小弘曆,雖然覲見康熙時年紀尚淺,但天資聰穎的秉性已充分展現。

如此驚人的才能在康熙眼裡,像極了自己的小時候,更隱隱透露出了一絲帝王之相。

從此之後,爺孫兩的關係自然不再尋常,培養之心溢於言表。

乾隆登基

正是得到了康熙的賞識,乾隆的登基之路似乎毫無阻礙,一朝一夕地努力都沒有白費。

在雍正短暫十三年的執政後,弘曆順理成章繼承了皇位,稱為乾隆帝。

在乾隆執政的生涯中,多少受康熙清明行政的影響,效仿其做了許多利於朝政統治的大事。乾隆不僅文才兼備,還略懂武功戰役,不僅平定了蒙古和和卓叛亂,還力求發展商業和農業。

在康熙前期的統治奠基下,乾隆的統治更是錦上添花。

乾隆執政朝向豐富,不僅讓國人生活變得富裕,更多方位輔助商業與農業的共同發展,最終使得清朝的經濟步入巔峰時代,達成「康乾盛世」。

對這爺孫兩強強聯手,共同創造清朝經濟巔峰的歷史結局,更是直到如今都令世人驚嘆的。不得不說,康熙在看人的眼光上,確實也是精準不已。

結語

皇室子孫也許並不像我們想的那樣,因為有榮華富貴而滿意自己的一生。康熙與乾隆雖然貴為皇子,最後成為皇帝,但卻好像從來沒有機會享受尋常人的快樂。

因為身負重任,皇室子孫一直要比我們見到的,付出更多的努力與堅持。

乾隆為了能在康熙面前表現優異,自幼便苦讀詩書,雖有天賦但也離不開他的辛勤啃讀。而康熙能成為「千古一帝」,更是在不為人知的背後付出了難以形容的刻苦與努力。

就連一朝皇帝尚能做到苦讀成才,那我們尋常人又為何做不到認真努力呢?實在耐人尋味。

本文為一點號作者原創,未經授權不得轉載