央視網消息:24日,2023年度國家科學技術獎勵揭曉,今年85歲的兩院院士李德仁是我國高精度高解析度對地觀測系統的開創者之一,為中國成為遙感強國作出了突出貢獻。

在頒獎儀式後,記者見到了李德仁院士以及他的夫人朱宜萱教授。

2023年度國家最高科學技術獎獲得者 中國科學院院士中國工程院院士 李德仁:(我們)大學同學一輩子,六十多年了,堅持不斷地互相鼓勵。當時我在德國,她說回來,給國家幹活,把熱情給中國人。

作為我國攝影測量與遙感學家,李德仁帶領科研團隊,經過十多年的努力,實現了我國遙感衛星系統的自主可控,衛星光學解析度從2到3米,提高到了0.5米,引領中國測繪遙感學科穩居國際前列。

2023年度國家最高科學技術獎獲得者 中國科學院院士中國工程院院士 李德仁:這(是)武漢大學的一個校區,是我們中國2014年左右的2到3米解析度的衛星影像。現在你看我們最近拍到的這個彩色的0.5米解析度的圖像,那要清楚得多。

李德仁說,遙感衛星通俗地講,就是給衛星裝上了看地球的眼睛,看得越清晰,獲得的可用信息就越多,從城市規劃、災害監測到國防建設等領域,無不與遙感技術息息相關。1957年,高中畢業的李德仁被我國第一所專門培養測繪高級專業人才的大學——武漢測繪學院錄取。大學期間,李德仁幾乎看遍了圖書館中所有測繪學專業的文獻;1982年,李德仁前往聯邦德國深造,留學期間,他創立的誤差可區分性理論,解決了測量學的百年難題。隨著李德仁在學術界的名聲逐漸顯露,多家國外科研機構向他伸出了「橄欖枝」。在極為優厚的待遇面前,李德仁毅然選擇了回到祖國,用學到的知識,回報養育自己的這片土地。

2023年度國家最高科學技術獎獲得者 中國科學院院士中國工程院院士 李德仁:人民養育了我們,做工作,要做研究,應當為中國人做研究,為國家做研究,學成要報(效)國家,讓中國強大。

未來,李德仁和科研團隊還計劃打造一個擁有252顆衛星的對地觀測網,讓全球更多的人享受中國衛星帶來的優質服務。

2023年度國家最高科學技術獎獲得者 中國科學院院士中國工程院院士 李德仁:我們就會建成這樣的一個快、准、靈的地球觀測網絡,為我們整個國家的強大,為人類社會的可持續發展,作出我們中國人的貢獻。

薛其坤:追求極致 勇攀高峰的物理學家

2023年度國家最高科學技術獎得主之一薛其坤,是凝聚態物理領域享有國際聲譽的實驗物理學家。接下來,就讓我們一起走近這位追求極致的科學家。

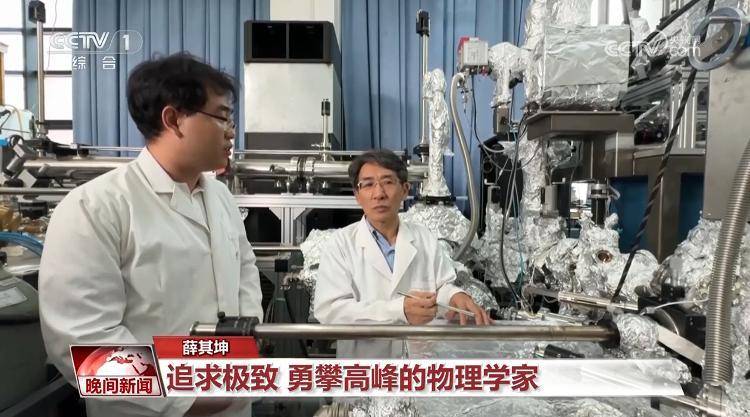

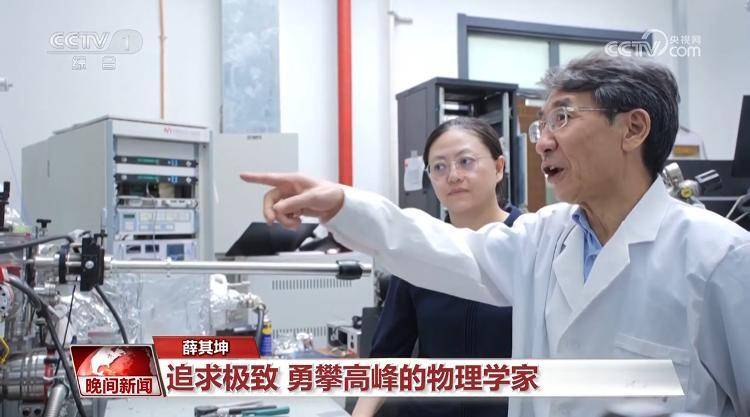

在清華大學低維量子物理國家重點實驗室,薛其坤院士正在和研究團隊一起分析最新的實驗結果,從2012年首次在實驗上觀測到量子反常霍爾效應到現在,12年來,團隊一直在持續推進更深層次的原理和應用的基礎研究,並不斷取得更多新的進展。

1980年,馮·克利青發現了量子霍爾效應,即在強磁場的作用下,電流只在二維電子系統的邊緣流動,並且沒有電阻。科學家們進一步探索,希望發現一種不依賴於強磁場也能產生量子霍爾效應的材料,這個材料可以給看不見摸不著的電子建立一個高速公路。沒有電阻,從而有可能解決電子器件發熱的根本問題。這個不依賴強磁場也能產生量子霍爾效應的現象就是量子反常霍爾效應。它的發現將有望推動新一代低能耗電晶體和電子學器件的發展。

2023年度國家最高科學技術獎獲得者 中國科學院院士 清華大學教授 薛其坤:量子反常霍爾效應是在拓撲絕緣體這個材料中存在著的一個關於電子運動的全新的規律。對我們科學家來講也是一個非常奇妙的神奇的物理現象。所以我們非常希望把它的謎解開,看看它是不是存在。

一直以來,量子反常霍爾效應僅停留在理論層面,並沒有被實驗證實。2009年,薛其坤帶領團隊向這個科學無人區探索。他在實驗方法上獨闢蹊徑,在技術發展積累的基礎上,創新實驗方法,解決了低維量子材料對環境污染極其敏感的關鍵問題。 2012年底,薛其坤團隊在世界上首次在實驗上觀測到了量子反常霍爾效應。關於此項研究成果的論文很快被接受發表於《科學》雜誌。在約一年後,該結果被國際上多個實驗室在相同體系中重複,從而確認了該發現。

2023年度國家最高科學技術獎獲得者 中國科學院院士 清華大學教授 薛其坤:從我們這個實驗過程可以看到,我們幾乎要窮盡所有的可能性,體現了這種在科學上追求極致這樣一種態度。